世界一周「何でもレポート」

チャレンジ!外国語 外務省の外国語専門家インタビュー

ラオス語の専門家 西村さん

ສະບາຍດີ サバイディー!(こんにちは!)

世界一周「何でもレポート」パート2の第24回は、本年(2025年)、日本との外交関係樹立70周年の節目を迎えた東南アジアの内陸国、ラオスについて、ラオス語の専門家、西村さんに登場いただきます。ラオス語や国、人々、日本との関係、そして外交官の仕事の魅力等について、大いに語ってもらいました。

なぜ外交官に?

大学時代の豪州留学。(ウルル(エアーズロック)に旅行。ハエ対策でネットを被っていたそうです。)

大学時代の豪州留学。(ウルル(エアーズロック)に旅行。ハエ対策でネットを被っていたそうです。)

高校時代は理系の学科に在籍していたものの、予備校時代に将来について再考したという西村さん。高校生の時に見たテレビドラマ『外交官・黒田康作』(2011年放送)への憧れ、受験英語を実地で使ってみたいとの想いから、大学時代は「国際関係科目の受講」+「海外留学」の両方が実現できる法学部政治学科で学び、国際法、国際政治、開発学等の科目を受講しつつ、豪州への中期留学(約4か月)も経験したそうです。

「開発途上国の支援に関わり、世界における日本のプレゼンスの向上に携わりたいとの想いから外交官を志し、外務省専門職員採用試験を受験しました。」

高校時代に訪れた海外で、現地の課題解決や経済発展に寄与した日本人技術者の功績が日本への好感や日本の国際的な地位の向上に繋がったと肌で感じたことも、外交官を志した理由の一つになったそうです。

ラオス語との出会い

入省直後、4月に駐日ラオス大使館で開催されたラオス新年祝賀レセプション。駐日ラオス大使と。

入省直後、4月に駐日ラオス大使館で開催されたラオス新年祝賀レセプション。駐日ラオス大使と。

外務省専門職員採用試験では、入省後の専門言語について、1次(筆記)試験合格後、2次(面接)試験前に提出する書面の中で、希望言語(第5希望まで)の項目があり、西村さんは、同年度の募集要項の言語リストから、第3希望にラオス語を選択していたそうです。

「ラオス語を含め、開発途上国への赴任が想定される言語を5つ選びました。合格後に人事課からラオス語に指定された際、率直に“ワクワク”しましたね。ラオス語は初学者になりますが、新しい言語を学び、その国の文化を深く知ることができるチャンスですから。」

ラオス語に決まり、いよいよ外務省の門をくぐります。

入省1年目は、研修所や外務本省での語学研修や実務をこなして、入省2年目、いよいよ在外研修(留学)の地、ラオスへ。

ラオス語、かわいい!?

メコンの川面に映る夕焼けは絶景。

メコンの川面に映る夕焼けは絶景。ラオスに行けば日常的に楽しめるそうです。

まず、ラオス語の特徴について教えてもらいました。

「ラオス語の文字は丸みを帯びていて、そしてゆったりと発音することから、見ても聞いても“かわいらしさ”がありますね。」

文法的には時制による動詞の形の変化はなく比較的シンプルですが、苦労したのは特に発音だったそうです。声調言語なので、音の高低や抑揚に気をつけて発音する必要があり、子音には有気音、無気音が存在します。また、ラオスの人々は初対面の外国人にも容赦なくラオス語で話しかけてくるそうで、赴任直後は聞き取りに苦労したようです。他にも、文章は英語のように単語毎に区切られておらず、単語や文節の区切りがぱっと見では分かり辛いそうです。

- 音の高低で意味が変わる例(日本語のカタカナ発音では全て「パー」)

ປາ魚(pǎa)、ປ່າ森paa、ປ້າおば(pâa) - 子音の有気音、無気音で意味が変わる例

ໄກ່鶏(カイ)無気音(発音時に空気が出ない音)

ໄຂ່卵(カイ)有気音(発音時に声帯の振動を伴う音、空気が多めに出る音)

(「鶏の卵」は ໄຂ່ ໄກ່ カイカイ 発音、慣れるまで難しそう…)

便利な表現を教えてもらいました。

「ບໍ່ເປັນຫຍັງボー ペン ニャン」

(“気にしないで”“どういたしまして”“大したことないよ”という意味。ラオス人がよく使うフレーズ。)

「ຊ່ວຍກັນスワイ カン」

(“助け合い”という意味。これはラオス人が大切にする精神。小声で“スワイカンノ…!”と言いながらテストの答案を見せ合う!?ことも。“ノ”は日本語の終助詞の「ね」、「よね」に相当。)。

感嘆詞「ໂອ້ຍ オ~イ」(~の長さで驚き・嘆きの程度が分かる。)

ところで、冒頭の挨拶で、タイ語かな、と思った方もいたかもしれませんね。隣国であるラオスとタイでそれぞれ使用されるラオス語とタイ語は同じ語族に属しており、とても似ていると言われています。ちなみに、上記の魚、森、おば、さらには鶏、卵もタイ語とラオス語は同じような発音です。また、タイ語の“助け合い”は「ช่วยกันチュアイ・カン」。これも似ていますね。

冒頭のラオス語での挨拶、ສະບາຍດີ(サバイディー)は、ラオス語では“こんにちは”の意味で挨拶として使用されますが、タイ語では、สบายดี(サバイディー)は、「元気」を意味します。文字、発音、語彙でも似ているものが大変多く、ご関心がある方は、チャレンジ!外国語のタイ語専門家のインタビューもぜひ参照ください!

さて、ラオス語に戻ります。

ラオス語には韻を踏む「音遊び」のような表現が多いそうです。いくつか教えてもらいました。

「ສຸດກົກສຸດປາຍスッ コック スッ パーイ」

(直訳すると“根っこから先端まで”。“一貫して”という意味です。“すっごく酸っぱい”と聞こえますね!日本人なら、この表現はすぐ覚えられそうです。)

「ເອື້ອເຝື້ອເພື່ອແຜ່ウア フア プア ペー」(“慈愛に満ちた”という意味。仏教徒が多いラオス人が大切にする精神。)

ラオス語の勉強の秘訣

西村さん(ラオス国立大学の制服。法律政治学部のネクタイカラーは赤。)

西村さん(ラオス国立大学の制服。法律政治学部のネクタイカラーは赤。)

大学の同級生たちと(文学部のネクタイカラーは青。)

大学の同級生たちと(文学部のネクタイカラーは青。)

2年間の在外研修(留学)では、1年目はラオス国立大学ラオス語学科で言語学、2年目は同大学政治学科でラオスの政治や法律を勉強したそうです。

また、ラオス語の発音力と読解力を鍛えるため、毎日、新聞を隅から隅まで音読し、さらに音読時間を計測、繰り返し音読して前回のタイムを下回ることができるように努め、速く話す力も鍛えたそうです。

「ニュースを毎日シャドーイングして、ラオス語の独特のリズムを体に覚えさせたり、また、分からない単語は必ず書き留めておき、ラオス語の家庭教師やラオス人の友人に必ず質問しました。」

日々の反復練習、そして未知のものを既知に変えていくプロセス、その積み重ねが語学上達の秘訣ですね。西村さんの努力が伝わってきます。

下記の写真、ラオスでは、大学生も制服を着用するようです。名門、ラオス国立大学の制服もしっかり似合っています。学部によってネクタイの色が異なるそうです。

ラオスの地方

ルアンパバーン王宮博物館内にある仏堂。ナイトマーケットのカラフルな屋根との色の対比が美しい。

ルアンパバーン王宮博物館内にある仏堂。ナイトマーケットのカラフルな屋根との色の対比が美しい。

南部チャンパサック県にある「ワットプー」。ヒンドゥー寺院の遺跡群で、世界遺産に。

南部チャンパサック県にある「ワットプー」。ヒンドゥー寺院の遺跡群で、世界遺産に。

コロナ禍(当時)で通学できなかった時期は、新聞やニュースを使って自学自習で研鑽したそうです。また、大学の休暇期間に地方を訪問し、特にラオス北部の世界遺産都市・ルアンパバーンはおすすめだとか。

「ルアンパバーンは、現在のラオスやタイの東北地域を支配したラーンサーン王国の都が置かれていた場所で、王国時代の美しい建築物を残しています。」

手工芸体験やアウトドア・アクティビティ等の各種ツアーも豊富で、最近外国人観光客が増えているそうです。また、ラオス中・南部地方にもバスでいくつかの県をめぐり見聞を広めたとか。

日本の政府開発援助(ODA)によって建設された南部セコン県の橋。

日本の政府開発援助(ODA)によって建設された南部セコン県の橋。

南部チャンパサック県には、フランス領時代に建設された鉄道跡が残る。

南部チャンパサック県には、フランス領時代に建設された鉄道跡が残る。

敷設した線路に汽車を走らせ、資源を運搬していたそう。

敷設した線路に汽車を走らせ、資源を運搬していたそう。

メコン地域の交通の要衝、中部サワンナケート県。フランス領時代の町並みが残る。奥に見える白い建物は教会。

メコン地域の交通の要衝、中部サワンナケート県。フランス領時代の町並みが残る。奥に見える白い建物は教会。

ビエンチャン国際マラソン

ラオスのシンボル:タート・ルアン(スタート兼ゴール地点)

ラオスのシンボル:タート・ルアン(スタート兼ゴール地点)

完走者に配られた記念メダルとTシャツ

完走者に配られた記念メダルとTシャツ

在外研修(留学)後のラオスでの勤務をあわせ計5年間の滞在で、なんと2度「ビエンチャン国際マラソン」に参加したそうです。ラオスのシンボルである国章に描かれている仏塔「タート・ルアン」からスタート。メコン川沿いを走り、ゴールである同仏塔に再び戻ってくる全長42.195キロメートルのコース。

「国際大会とは言え、まだ歴史が浅く参加者は少ないのですが、なんと午前3時にスタート。電灯が少なく、暗闇を走り続けること2時間、前後を走る他の参加者がまばらになり、代わりに吠えるワンちゃんたちから逃げるように走りました(笑)。夜が明けて朝6時頃、痛い足を引きずって歩いていると、托鉢の僧侶の列にも抜かされました。」

いろんな意味で濃い体験をされていますね!ラオスの人々や外国人の中でマラソンに参加することで、日本の外交官が参加している、という目でも見られますし、それが日本のラオスへの広報にもなりますね。

ラオスの人々の魅力

ラオス正月の際に親友のおばあちゃんにお花をプレゼント。

ラオス正月の際に親友のおばあちゃんにお花をプレゼント。

ラオスの伝統儀式「バーシー」に参加した時の様子。

ラオスの伝統儀式「バーシー」に参加した時の様子。

良い意味で他者に依存し過ぎず、頼らないといった日本の国民性に対して、ラオス人は、他人に甘え、他人から甘えられ、相互依存した「助け合いの精神」で生きているように感じたそうです。

「貧しい人にも皆が手を差し伸べます。お寺は貧しい人々のセーフティネットのような役割を果たしていました。ラオスは経済的に貧しい国だと言われますが、一人ひとりの国民は穏やかでよく笑い、幸福度は高いように感じました。こうした精神の根底には、仏教の教えに基づいた慈悲・思いやりの精神があるのだと思います。温かい国民性と、のどかな風景に心地良さを感じて、ラオスを再訪したいという日本人が大変多くいましたね。」

ラオスに魅了される日本人が大変多いのですね!

大使館での勤務。3年間の通訳機会、計100回以上!?

武道演武会の会場で、現地のスポーツTVチャンネルからのインタビューに応対。

武道演武会の会場で、現地のスポーツTVチャンネルからのインタビューに応対。

2年間の在外研修を終え、外交官としての最初の在勤地は在ラオス日本国大使館。引き続き3年間をラオスで過ごしたそうです。大使館では、儀典班と広報文化班を兼務。儀典業務では、大使館のトップである特命全権大使の秘書官を担い、スケジュール管理、面会・会食のアポイント取り、大使とその他館員との橋渡し、大使公邸での会食やレセプションの準備等に従事したそうです。また、広報文化業務では、ラオス人が日本に留学する国費留学プログラムの広報・選考、武道を始めとするスポーツ交流、青少年交流事業「JENESYS」によるラオス人学生の日本派遣・日本人学生のラオス受け入れを担当したそうです。印象の残った業務の一つに、年に1度、大使館主催で市民向けに柔道等の日本武道の魅力を紹介する武道演武会というイベントがあり、会場で現地のスポーツTVチャンネルから西村さんがインタビューされ、現地テレビで放送されたそうです。

大使の地方出張に同行。象保護センターにて。

大使の地方出張に同行。象保護センターにて。

首都ビエンチャンに、日本留学情報を発信する事務所が開所され、その開所式に出席。

首都ビエンチャンに、日本留学情報を発信する事務所が開所され、その開所式に出席。

その他、大使の面会・表敬・会食・レセプション時や、日本から環境大臣、外務副大臣及び法務副大臣等の要人がラオスを訪問した際のラオス政府要人との会談の通訳を担当されたそうです。

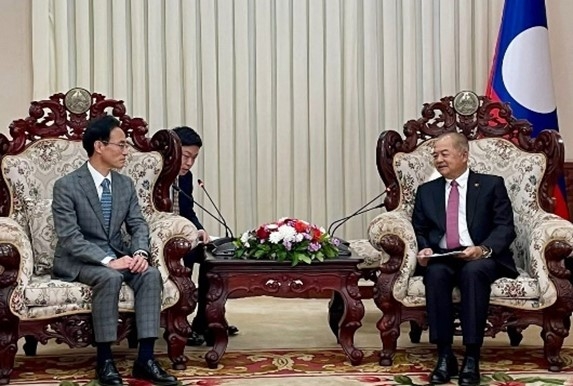

「3年間の通訳機会は計100回以上になりました。印象深いのは、日本から着任した新任大使による国家主席への信任状奉呈、表敬時の通訳です。自分の訳したラオス語をラオスの国家主席が身を乗り出して笑顔で聞く様子が今も忘れられません。大使と国家主席の心が通じ、両国の心が通じた瞬間です。言葉では言い表せない充実感と達成感を得ました。色々な職業にその職業特有の魅力があると思いますが、通訳によって文字通り両国の心を通わせ合うことができるのは、この職業にしかない魅力だと思います。」

ラオスでは象の話題がよく出るそうです。10年前の外交関係樹立60周年を記念してラオスから4頭の象が日本に贈られた話題で、日本語で言えば「匹」の単語を使用して通訳したそうですが、会談後に、会談相手の天然資源環境大臣から、「象は他の動物と違う特別な数え方(ເຊືອກ「スアック」)をするんだよ」と教えてもらったそうです。その後、再び同大臣との会談の通訳を務めることがあり、象を正しく~頭(ເຊືອກ「スアック」)と通訳すると、会談後に同大臣から「しっかり覚えていたね!」と笑顔で声をかけてもらい、通訳の仕事を通じて要人との距離も縮まったように感じたそうです。

大使と副首相の会談の通訳を担当。

大使と副首相の会談の通訳を担当。

ラオスを訪問した西村明宏環境大臣(当時)の通訳を担当。ラオス側は、象の数え方を教えてくれた大臣。

ラオスを訪問した西村明宏環境大臣(当時)の通訳を担当。ラオス側は、象の数え方を教えてくれた大臣。

新任大使のラオス国家主席への信任状捧呈式に通訳として同行。儀仗兵による出迎えを受ける。

新任大使のラオス国家主席への信任状捧呈式に通訳として同行。儀仗兵による出迎えを受ける。

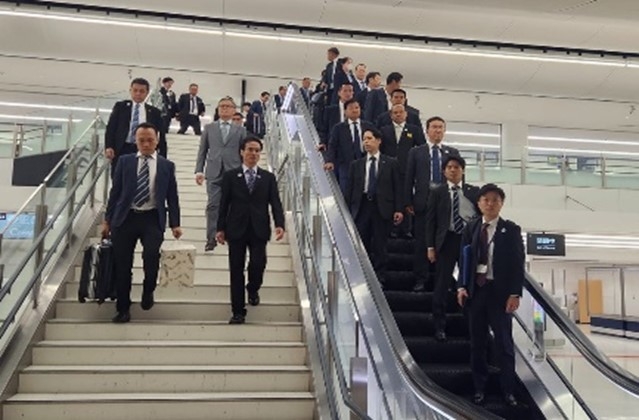

ラオスでの百戦錬磨を経て、今年(2025年)1月、秋篠宮皇嗣同妃両殿下によるラオス首相御引見の御通訳を務める機会を得たことは、大変光栄だったそうです。その他にも、ラオスの国家主席、首相、副首相、外務大臣の訪日時、各要人の日本での日程・外交行事が滞りなく実施されるよう、現場での連絡役を担うリエゾンとしてラオス一行に付き添ってサポートしたことも印象に残っているそうです。まさにラオスと日本をつなぐ仕事ですね!

2025年5月、訪日したラオス国家主席のリエゾンを担当。

2025年5月、訪日したラオス国家主席のリエゾンを担当。

ラオス国家主席の側近と。訪日中の国家主席の日程を共にサポート。

ラオス国家主席の側近と。訪日中の国家主席の日程を共にサポート。

自身の抱負、二国間関係への希望等

日ラオス外交関係樹立70周年のロゴマーク

日ラオス外交関係樹立70周年のロゴマーク

外務省の職員は、外交官であると同時に日本の行政官でもあるので、ラオスや世界のことだけでなく、日本のこともよく知ることによって、ラオスや他国の事情を客観的に見つめることができ、正しい外交判断をすることが可能になると語る西村さん。

「特に今年は日ラオス外交関係樹立70周年。また、国際協力機構(JICA)青年海外協力隊のラオス派遣60周年にも当たるメモリアルな年です。両国においてそれぞれの国の魅力を伝えるべく、両国政府のみならず、NGO、企業、教育機関等が力を合わせて、多くの記念事業を実施しています。」

日ラオス外交関係樹立70周年記念広報動画はこちら。

また、西村さんから、日・ラオス関係を知る上で大変参考になるとして、両国外交関係樹立65周年(2020年)を機に、在ラオス日本大使館が企画・作成したページ を教えてもらいました。両国関係の発展に尽力されてきた日本とラオスの関係者がシリーズで特集されています。また、同大使館の公式Facebook

を教えてもらいました。両国関係の発展に尽力されてきた日本とラオスの関係者がシリーズで特集されています。また、同大使館の公式Facebook は、最近の日ラオス協力について知る上で参考になります。

は、最近の日ラオス協力について知る上で参考になります。

次代を担う若い方々へのメッセージ

2024年12月にラオスから帰国し、現在は外務本省の国際報道関連の部署に在籍する西村さん。今後も両国間でたくさんの笑顔が生まれるよう、ラオスに近い日本人の一人として両国民に寄り添って仕事をしていきたいと熱く語ってくれました。最後に、日本の次代を担う若い皆さんへメッセージをお願いします!

「どんな仕事にも、他の仕事では得られない魅力があるはずです。日本の次代を担う若い皆さんには、ご自身の興味・関心を大切に努力を重ね、その先に得た仕事に誇りを感じてほしいと思います。私の場合は、帰国子女でもなく、高校時代は理系、大学時代は国内政治のゼミに所属していました。必ずしも国際関係と言われる分野に深く関わってきたわけではありませんが、逆にそれが強みになりました。外交官の仕事に少しでも興味がある高校生、大学生等の皆さんには、自身のバックグラウンドに縛られずにチャレンジしてみてほしいです。語学力は、外務省に入省した後に、在外研修等で集中的に高めることができますよ。」

西村さんの話から、外交官がどのようにして語学力をつけて仕事をしているか、具体的な事例を通して身近に感じることができますね。本年の日ラオス外交関係樹立70周年という節目の機会を契機として、ラオスとの友好関係がさらに発展することを期待します。西村さん、ありがとうございました!