エキスパートたちの世界

外務省の専門官インタビュー

ロシア・CIS専門官 林さん

昨年12月にプーチン大統領が訪日し,日本とロシアとの関係が大きく動きつつある現在,外務省の中でロシア・CIS地域を専門とする人は,何を考え,どのようなことに取り組んでいるのか。

今回は,ロシア・CIS地域専門官の林さんに,外交の現場から見たロシア・CIS諸国やそこに住む人々の特質,北方領土での専門家交流のエピソード,そして最近の日露関係の動きなどについて語っていただきました。

ロシア・CIS地域専門官 林さん

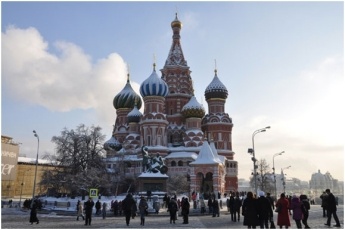

モスクワ・「赤の広場」の横に建つ聖ワシリー聖堂

モスクワ・「赤の広場」の横に建つ聖ワシリー聖堂

ロシア・CIS地域とはどんなところでしょうか?

かつて東側陣営の盟主としてアメリカと世界を二分するほどの権勢を誇ってきたソ連が1991年に崩壊し,世界に大きな変動をもたらしたことは皆さんもよくご記憶のことと思います。その際に,ひときわ独立志向の強かったバルト三国を除いて,新たに独立した諸国がゆるやかな共同体を形成したのがCIS(独立国家共同体)の始まりです。約70年の長きにわたりソ連という同じ屋根の下で暮らしてきた諸国ですので,政治,経済,交通インフラから親戚関係に至るまで,いまも強いつながりが残っています。しかし,もとはそれぞれ民族も言語も異なる人々ですので,国家運営のスタイルやロシアとの距離の置き方には違いがあります。いまだソ連的な中央統制の色合いが残る国もあれば,親欧米の旗印を掲げてロシアとの関係が複雑化している国もあります。CIS地域を地理的に大きく分ければ,(1)シルクロードで知られる中央アジア地域,(2)峻険な山岳地帯に富んだ南コーカサス地域,(3)ヨーロッパに隣接したスラブ系民族中心の地域からなります。気候は極北からツンドラ,ステップ,砂漠まであり,文化や風土も様々です。驚くほどの「多様性」がこの地域を理解するためのキーワードと言えるでしょう。

この地域で中心的な位置を占めるロシアもまた豊かな「多様性」を内包した国であり,この点では,ほぼ単一の民族・言語からなる日本とはいわば対極にあるといえます。数の上ではスラブ系民族が多く,宗教もロシア正教が主流ですが,広大なロシアには百を超える民族が暮らし,イスラム教,ユダヤ教,仏教,古代キリスト教が支配的な地域もあります。そのため,ひとたび国家権力が弱まれば民族単位,地域単位で国の枠を飛び出そうとする遠心力が常に潜在しています。世界一の広大な国土に幅広い多様性を抱える国,そのようなロシアで国民の結束を維持していくには強い権力の拳(求心力)が必要といわれます。日本もロシアも民主主義,市場経済という表面的な制度では同じに見えますが,実際の意思決定や物事の運び方をみると,日本はボトムアップ,ロシアはトップダウンの気質が強いといわれるのも,このような国土の大きさや多様性の違いに由来するのかもしれません。

ロシア地方行政府との会談

ロシア地方行政府との会談

日本センター訪日研修生と

日本センター訪日研修生と

ロシアはユーラシア大陸の北半分を占め,多くの領域が寒冷地であるせいか,一般に「冷たい国」という印象を持たれることが多いようです。しかし,実際にロシア人と付き合っていると実はその逆で,友人同士でもてなしあったり,ユーモアたっぷりの小話(アネクドート)で笑い合ったり,郊外のセカンドハウス(ダーチャ)でとれた野菜や果物を分け合ったりと,人間的なつながりを大事にする人々なのです。ウォッカでのロシア式乾杯(各人が順々に立ち上がってスピーチをしてから乾杯し,そのたびに皆で杯を空ける。したがって,出席者の数だけ断続的に杯を空けることになる)を楽しむには一定の心がけも必要となりますが,ひとたび杯を交わせばぐっと親密になれるのもロシア社会の良き伝統です。お酒が進んだところで音楽がかかれば自然と身体が動き出し,初めての相手同士でも踊りに誘い合う,そんな底抜けのおおらかさ,人なつっこさがロシア人の大きな魅力かもしれません。ただし,そのようにおおらかで心温かいロシア人が,組織単位の交渉となるとなぜあれほどまでにタフで手強い駆け引きをみせるのかは,ロシアという国がもつ一つのミステリーかもしれません。

ロシアとの外交の仕事では,どのようなことが面白いと感じましたか?

日本企業の自動車組立工場視察

日本企業の自動車組立工場視察(ウラジオストク)

日本企業の温室栽培施設視察

日本企業の温室栽培施設視察(ハバロフスク)

ロシアとの外交には様々なフロントがあり,これまで私が携わってきた経済関係,領土問題,情報分析などの仕事には,それぞれ興味深いことも難しいこともたくさんありました。本省勤務では,相手国との協議に向けた国内関係者(国会,他省庁,関係団体・企業)との調整,会議や資料作成など,オフィスワークが多くなります。もちろんそれも外交の根幹に関わる仕事として十分にやり甲斐がありますが,やはり個人的に一番面白いと感じるのは,在外公館での勤務や出張の際に自ら現場に出ていく仕事です。

たとえば現在担当している日露経済関係の仕事では,昨年ロシア極東地域のいくつかの都市に出張する機会があり,ウラジオストクにある日本の自動車メーカーの組立工場やハバロフスクで日本企業が運営する温室栽培のサイトを視察し,日本企業が現場で様々な苦労を重ねながら事業を一歩一歩進められている現状について知ることができました。

国後島に生息するヒグマ(筆者撮影)

国後島に生息するヒグマ(筆者撮影)

国後島を訪問した専門家と

国後島を訪問した専門家と

現在日露間では昨年5月のソチにおける首脳会談で安倍総理からプーチン大統領に提案した8項目の「協力プラン」(注1)を具体化する取り組みが進められており,昨年12月のプーチン大統領訪日ではその成果として官民合わせて80件の文書が署名されました。そのような日露経済関係の一端に携わる者として,全体の成果をとりまとめるだけでなく,個々の協力案件が日露双方にメリットのある形で進められていることを現場で実感できることが大きな喜びとやり甲斐につながります。どの仕事でも同じかもしれませんが,日々の自分の仕事が現場の動きにどのようにかかわり,どのように役立っているのかを感じられるときに,最も大きな充実感を得ることができるのではないでしょうか。

- (注1)8項目の「協力プラン」

- (1)健康寿命の伸長,(2)快適・清潔で住みやすく,活動しやすい都市作り,(3)中小企業交流・協力の抜本的拡大,(4)エネルギー,(5)ロシアの産業多様化・生産性向上,(6)極東の産業振興・輸出基地化,(7)先端技術協力,(8)人的交流の抜本的拡大

もう一つ,以前に北方領土関連の仕事をしていた頃,北方四島との交流の枠組で何度も現地に渡航する機会がありました。元島民の方々の墓参や四島住民との交流プログラムに同行したほか,日本の生態系保全専門家とともに国後島でヒグマやコウモリの生態を調べたり,地震・火山の専門家と色丹島を訪問して現地専門家との意見交換や防災レクチャーを行ったり,歴史専門家とともに縄文時代の遺物のかけらを集めたりした際には,この仕事ならではの醍醐味を感じました。北方領土問題については現在も首脳レベルをはじめ日露政府間で交渉が進められていますが,その環境整備の一環として,生態系保全,地震・火山被害への対策,遺跡保存といった誰にとっても重要なテーマについて日露の専門家が北方四島を含む地域での協力を重ねていくことには大きな意義があります。専門家と一緒に獣道に分け入って動植物の生態を調べ,ロシア語を使いながら現地専門家との交流を深めた経験,そして国後島沖の船上から眺めた夕日に染まるオホーツク海の美しさは,いまも忘れ得ぬ人生の1ページとして胸に焼きついています。

防衛省統合幕僚学校での講演

防衛省統合幕僚学校での講演

また,ロシア関係の部署で働いていると,ロシアや日露関係に関する説明や講演を依頼されることがあります。書類の上ではどうしても堅苦しい説明になってしまうことでも,講演などの形であれば,ロシアならではのトピックや日露関係のエピソードを交えながら分かりやすく伝えることができます。もちろん外交に関わる話ですので,その時々の交渉や調整の中身をそのまま話すことはできませんが,その背景となる流れやムード,やりとりの要点などを説明することによってロシアの特質や日露関係の現状を知っていただく一助になればと思っています。残念ながら日本の社会ではロシアに対する理解や親近感がまだ十分とは言えない面があり(注2),そのような講演や説明の機会を通じてロシアへの理解促進に努めることも専門官に期待される役割の一つと思っています。

(注2)内閣府の「外交に関する世論調査」(平成28年11月実施)

(質問)ロシアに親しみを感じるか。

- 「親しみを感じる」

- 2.3%

- 「どちらかというと親しみを感じる」

- 17.0%

- 「どちらかというと親しみを感じない」

- 45.8%

- 「親しみを感じない」

- 31.2%

最近の日露関係の動きについて教えてください。

日露共同記者会見で握手を交わす両首脳

日露共同記者会見で握手を交わす両首脳(平成28年12月,写真提供:内閣広報室)

皆さんもテレビや新聞の報道で目にされていると思いますが,日本政府はいま政治,経済,文化など幅広い分野でロシアとの関係を大きく進展させるべく取り組んでいます。戦後70年余りが経過した今でも日露間に平和条約が締結されていない状況の下で,両首脳はこの問題をなんとか解決しなければならないという真摯な決意を共有し,両国間ではそれに向けた様々な努力がなされています。これまで多くの先達が様々な知恵を絞り,多くの汗を流しても解決に至らなかった問題ですので,もちろん簡単なことではありません。しかし,日本を取り巻くアジア太平洋地域の情勢が大きく変動する中で,日本の安全と繁栄をどのように維持するのか,そのためには日本が世界でどのような位置を占め,どのような役割を果たすべきか,ということを考えるとき,重要な隣国であるロシアとの関係を今よりも緊密にすべきであることは自明といえます。G7の一員であり世界第三の経済力をもつ日本,国連安保理常任理事国で世界屈指の軍事力とエネルギー資源をもつロシア,この二つの大国が戦後からの大きな懸案を抱えたまま両国関係の潜在力を十分に発揮できていない,世界にとって,この地域にとってそのままでよいのか,というのが現在の対露外交に対する最も重要な問いかけではないでしょうか。

国と国の関係というと政治家や外交官が動かしているものというイメージが大きいかもしれません。たしかに条約・協定など国家間の関係を規定する枠組みを作ったり,そのための協議を重ねたりという実務は外務省を中心とする政府が行いますし,その成果が首脳会談,外相会談などの際に発表されることが多いことから,そのような印象を与えてしまうのかもしれません。しかし,いくら外交の仕事で国家間の枠組みが整っても,それを使って実際にビジネスや交流を行う人々が増えて,国民同士の理解が深まらなければ真の関係進展にはつながりません。たとえるならば,仮に新しい道路や鉄道が敷かれても,そこに実際に車や列車が走り,人や物の関わりが増えなければ,交流が深まることにはならないのです。現在の日露間の往来数(日本からロシアへの訪問数+ロシアから日本への訪問数)は,日本とアメリカ,中国,韓国との間の往来数に比べてわずか1/20~1/30の水準にあります。もちろんソ連時代に比べれば一般市民や企業レベルの交流は増えていますが,日本もロシアも世界の主要国であり近隣国であることを考えれば,この数字はあまりに小さいといわざるを得ません。現在日露の政府が企業間のプロジェクトを後押しし,大学間交流,青年交流,地域間交流などの活性化を進めていることは,まさにそのような市民同士,企業同士の交流を増やし,協力関係を進めることによって両国間の相互理解を深め,その中で交渉によって両国間の懸案を解決しようという,いわば総合的・包括的な取り組みなのです。

ロシア・CIS地域専門官としての将来の夢を聞かせてください。

北海道羅臼町から撮影した国後島遠景

北海道羅臼町から撮影した国後島遠景

私は大学でロシア語を学び,卒業後一旦民間銀行に就職した後,外務省に転職しました。転職を決める際には迷いもありましたが,今振り返って外務省に移って良かったと思うことの一つには,外務省には素晴らしい先輩や同僚と出会い,様々な刺激を受ける機会がたくさんあることが挙げられます。日夜複雑で難しい課題に取り組む中で,「なるほど,こういう風に仕事を進めていくのか!」,「よくこういう判断ができるなぁ!」,「よくこんな良いチームを作れるなぁ!」と感嘆してしまうような先輩や同僚がおり,その中で日々多くの知識や経験を学びながら仕事ができることは,職業人として何よりもありがたいことと常に感じています。学生時代にはまさか自分が外交の仕事に携わるとは思っていませんでしたが,本省や在外公館に勤務していると,まわりには国際法などを勉強して外交官の試験を突破し,高い志をもってこの仕事に当たっている人たちがたくさんいます。

そのような恵まれた環境で日々研鑽を積んでいく中で,いつか後輩の目から見て,「専門官とはこういうものなのか」,「あんな風に仕事ができたらいいな」と思ってもらえる日が来たら...というのが,専門家としてのささやかな夢かもしれません。また,少しでもそれに近づけるよう,今後も日々努力を重ねていきたいと思います。