グローカル外交ネット

地方視察ツアーミニコラム

キラリと光る地域の魅力

和食文化を支える鰹節が香る町 in 静岡県

伝統的な鰹節製法を視察する外交団

伝統的な鰹節製法を視察する外交団

静岡県は、かつおの漁獲量・産出額ともに都道府県別第一位で、中でも焼津港は冷凍かつおの上場水揚げ量日本一の漁港となっています。焼津市は、このかつおを原料とした加工品が数多く創られ、日本有数の鰹節の産地です。

焼津市にはいくつもの鰹節メーカーがあり、外交団もその一つである新丸正を訪問しました。同社は、伝統的な製法を伝承する一方、海外への鰹節販売にも積極的です。2017年に鰹節工場として日本で初めて対EU水産食品取扱施設の認定を取得し、2019年には削り節でも追加認証を受けています。

視察に際し、外交団は、原料による出汁の違いを比較するテイスティング体験も行いました。2013年に日本人の伝統的な食文化としてユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」には欠かせない出汁をよく知ることで、日本文化への理解が深まります。焼津には、和食文化を支える鰹節の心地よい香りが漂っています。

「Jヴィレッジ」から世界に向けて復興五輪をアピール in 福島県

東京2020大会の聖火リレースタート地点になっているJヴィレッジは、1997年に福島県楢葉町・広野町に日本初のサッカーナショナルトレーニングセンターとして開設されました。2011年の東日本大震災直後からは、福島第一原子力発電所での事故の対応拠点となり、スポーツ施設としての営業を休止していましたが、東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催決定を契機に施設をリニューアルし、2018年7月28日に部分再開しました。

2019年1月地方視察ツアーでJヴィレッジを訪問した外交団は、前年9月にオープンした全天候型練習場を視察。屋内練習場としては国内最大の大きさで、広々としたフィールドには人工芝が青々としていました。

その後、2019年4月には、Jヴィレッジも全面再開。JR常磐線の新駅であるJヴィレッジ駅が開業し、アクセスもしやすくなりました。Jヴィレッジは東京2020大会のサッカー日本代表の事前合宿を行います。来年の春、ここから「復興五輪」を世界に向けてアピールします。

全天候型練習場を視察する外交団

全天候型練習場を視察する外交団

大自然とともに生きるアイヌ文化の体験 in 北海道

2020年7月、北海道白老町にアイヌ文化の復興・発展のための拠点である民族共生象徴空間ウポポイがオープンしました。舞踊や楽器演奏といったアイヌの伝統芸能の上演のほか、料理体験、工芸品製作の実演などのプログラムがメディアで紹介されたのを覚えている方も多いのではないでしょうか。

北海道には、このほかにも、アイヌ文化を紹介したり、体験できる博物館・資料館がいくつかあります。2018年11月に北海道を訪問した外交団は、札幌市郊外にある札幌市立アイヌ文化交流センターを訪問しました。同施設は、サッポロピリカコタンという愛称がつけられており、これはアイヌ語で「札幌の美しい村」という意味です。

同センターの展示室では、復元された民族衣装や民具、楽器などを手に取って間近に見ることができます。また、屋外の展示では、集落の家屋や施設が再現され、その中にいると、大自然の中でのアイヌの人々の暮らしを垣間見ることができます。

北海道に足を運んだ際には、是非アイヌ文化に触れ、アイヌの人々の生活に思いを馳せてみてはいかがでしょう。

アイヌの民族衣装で記念撮影をする外交団

アイヌの民族衣装で記念撮影をする外交団

自然の恵みあふれる歴史のまち in 萩

萩市といえば、明治維新で活躍する志士たちを輩出した歴史あるまち。多くの志士が学んだ松下村塾や城下町の風情を感じる街並みが今も残されており、「明治日本の産業革命遺産」を構成しています。その一方で、萩の大地と海には豊かな自然の恵みがあふれていることは、意外と知られていないのではないでしょうか。

萩の城下町は、阿武川下流の三角州につくられ、日本海に臨んでいます。沖合いに浮かぶ島々は、かつて火山活動でつくられた溶岩台地です。椿の群生林がある笠山もこの溶岩台地でできています。萩の伝統工芸品である萩焼も、マグマの活動がもたらした土が使われています。

萩市周辺には、地質学的な見所も多く、約1億年間にわたる様々な火成活動の変遷を見ることができる萩ジオパークを構成しています。萩市の須佐地域にあるホルンフェルスもその一つで、美しい縞模様が見られる畳岩が見事です。須佐之男命(スサノオノミコト)に由来するこの土地の夏の風物詩は、「男命(みこと)いか」。この神話ゆかりの海で一本釣りした活きた剣先イカを、地域ブランドとしてPRしています。その弾力のある触感と甘みは絶品です。

外交団の萩市訪問でも、その歴史に思いを馳せるとともに、萩市の大地と自然を満喫しました。

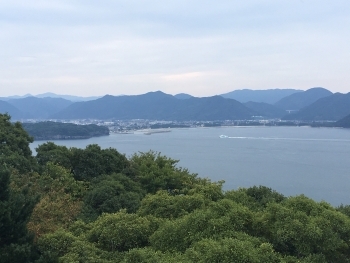

笠山から萩市街地を臨む

笠山から萩市街地を臨む

萩城下町の土塀と夏みかん

萩城下町の土塀と夏みかん

シュガーロードとお菓子文化を受け継ぐまち in 飯塚

2020年6月、「砂糖文化を広めた長崎街道 シュガーロード」が、文化庁の「日本遺産」に認定されました。長崎街道は、長崎から小倉までをつなぐ重要な街道で、江戸時代の鎖国下では、交易品の運搬や参勤交代もこの道を通りました。中でも、オランダや中国から輸入された砂糖が、街道沿いの地域に広まったことで、菓子文化が発達。カステラや丸ぼうろなどの南蛮菓子がつくられました。この砂糖をめぐる伝統と文化を地域の活性化につなげようと、2008年にはシュガーロード連絡協会が立ち上げられ、3県(長崎県、佐賀県、福岡県)8市(長崎市、諫早市、大村氏、嬉野市、小城市、佐賀市、飯塚市、北九州市)の加入による活動が行われています。

2019年4月に外交団が地方視察ツアーで訪問した飯塚市も、かつての長崎街道の宿場町で、その伝統を受け継いでいる地域です。明治から昭和初期にかけて、炭鉱の町として栄えたときには、全国から集まった労働者の帰省みやげや取引先への手土産に、飯塚のお菓子を持っていきました。現在、飯塚市が全国的に有名なお菓子の発祥地であるのは、その歴史と深い関係があります。

お菓子作りの次世代の担い手を育成すべく、地元の島田学園飯塚高校には、全国でも珍しい製菓コースが設置されています。外交団が訪問したときにも生徒さんたちが手作りのケーキでもてなしてくれました。将来のパティシエやスイーツ甲子園を目指して、日々努力奮闘する姿は、大変印象的でした。視察ツアーが行われた2019年のスイーツ甲子園では、飯塚高校のチームが全国大会進出を果たすなど、夢を形にしています。地域に受け継がれる砂糖文化の伝統にまた新たな一頁が書き加えられました。

飯塚高校製菓コースの生徒との交流

飯塚高校製菓コースの生徒との交流

コロナウィルスとの闘い 地元企業の貢献 in 千葉

今年、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、「自分たちにできること」として多くの人・企業・団体が、立ち上がって行動するなど明るい話題もありました。

昨年、外交団の地方視察ツアーで訪問した千葉市の企業、ファソテックもその一つです。同社は3Dプリンタの製造やその技術を活用した手術トレーニング環境を提供する事業を行っている会社です。

4月には、医療現場で物資が不足していた状況をふまえ、ファソテックは地元企業として地域に貢献したいという思いから、同社の3Dプリント技術を活用して作成したフェイスシールド200セットを千葉大学医学部付属病院に速やかに寄贈しました。

このほか、東京都及び大阪府や千葉大学医学部付属病院に対し、企業・団体がフェイスシールドを贈呈・提供する際に、その設計・製造について協力を行いました。同社の3D設計技術により、感染症対策現場の要望を反映させた設計となっており、洗浄しやすい設計、シールド交換も対応可など、繰り返し使用できることで、これまでの使い捨てタイプと異なり、プラスチックごみを減らせるユニークな製品となっています。計20,000セットのフェイスシールドは、医療従事者の方々を飛沫感染から守り、安全の確保に役立ちました。

技術を生かして地域へ貢献する、そうした企業の行動に日本の強みを見たような気がします。