世界貿易機関(WTO)

「サービス貿易」とは何か

「サービス貿易」とは

皆さんが「貿易」という言葉を聞いたときに、まず最初に思い浮かべるのは自動車やテレビなど家電製品の輸出入だと思います。しかしながら、このような目に見える製品の輸出入以外にも、各国のサービス産業によるサービスの貿易が様々な形態によって行われており、世界の貿易(輸入額)に占めるサービス貿易の割合は約20%にまで達し、2030年までには25%まで上昇すると言われています。

そもそもサービス産業にはどのようなものがあるかと言えば、皆さんが日常的に利用しているバス、電車などの運送サービス、銀行・保険などの金融サービス、電話・電子メールなどの通信サービス、コンビニ・デパートなどの流通サービスなどが挙げられます。皆さんがこれらのサービスを、何らかの方法により日本の会社以外の業者を利用して受けた場合、サービスの貿易が行われたことになるのです。

サービス貿易の形態

サービスの貿易の場合、外国製の家具や果物などのように製品が国境を越えてくるのが明確に分かるものではありません。そこでWTOにおいてはサービスの貿易の形態を以下の四つに分類しています。

| 態様 | 内容 | 典型例 | 典型例のイメージ図 |

|---|---|---|---|

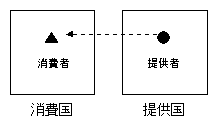

| 1 国境を超える取引 (第1モード) |

いずれかの加盟国の領域から他の加盟国の領域へのサービス提供 |

|

|

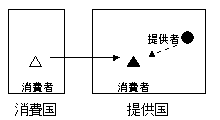

| 2 海外における消費 (第2モード) |

いずれかの加盟国の領域内におけるサービスの提供であって、他の加盟国のサービス消費者に対して行われるもの |

|

|

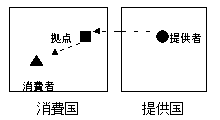

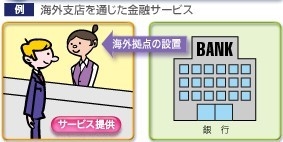

| 3 業務上の拠点を通じてのサービス提供 (第3モード) |

いずれかの加盟国のサービス提供者によるサービスの提供であって他の加盟国の領域内の業務上の拠点を通じて行われるもの |

|

|

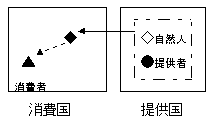

| 4 自然人の移動によるサービス提供 (第4モード) |

いずれかの加盟国のサービス提供者によるサービスの提供であって他の加盟国の領域内の加盟国の自然人の存在を通じて行われるもの |

|

|

各国のサービス事業者が、このような方法によってサービスを提供しようとする際の障害を少なくしていくことにより、円滑なサービス貿易を実現していこうとするのがサービス貿易の自由化交渉なのです。

それでは、サービスの貿易が皆さんの日常生活にどのように顔を出しているかを更に具体的に一例を挙げて見てみましょう。

- Aさんの海外旅行

- Aさんは英国のミュージシャンBの大ファンで、東京で行われるBの来日コンサートには欠かさず行っています。Aさんは日本で行われるコンサートに飽きたらず、今度はロンドンで行われるBのコンサートを聴きに行くためにイギリスに行くことにしました。出発の日、Aさんはいつものように米国系のファースト・フード・レストランのCで朝食を食べ、外資系D銀行の支店に立ち寄り、必要な額をポンドに両替してから空港に向かいました。空港に着いたAさんは英国のE航空のカウンターに行き、チェック・インを済ませ、飛行機に乗り込み、10時間以上のフライトの後、ロンドンに到着しました。Aさんは、一旦滞在先のFホテルに立ち寄り、荷物をおいてからコンサート会場に向かいました。コンサート終了後、Aさんは1週間観光をして帰国しました。

この話の中でAさんが関係したサービス貿易を説明しますと以下のようになります。

- (1)東京でのBのコンサート(娯楽サービスの自然人の移動による提供=第4モード)

- (2)レストランCでの朝食(飲食店サービスの国外の拠点を通じた提供=第3モード)

- (3)D銀行の支店での外貨両替(金融サービスの国外の拠点を通じた提供=第3モード)

- (4)E航空の飛行機での英国へのフライト(運送サービスの越境取引=第1モード)

- (5)Fホテルでの滞在(観光サービスの国外消費=第2モード)

- (6)ロンドンでのBのコンサート(娯楽サービスの国外消費=第2モード)

サービス貿易に係る国際ルール

このように、サービスの貿易は、製品の輸出入と異なり、皆さん自身が貿易の当事者として身近な生活の中で行っているものです。そして、このようなサービス貿易を促進するための安定的基盤を提供するため、サービス貿易についての規律を定めたものが、「世界貿易機関(WTO)を設立するマラケシュ協定(通称WTO設立協定)」の一部として1995年1月に発効した「サービスの貿易に関する一般協定(GATS:General Agreement on Trade in Services)」です。(GATSについての更に詳細な解説については「サービスの貿易に関する一般協定(GATS)の解説」をご参照下さい。)

その後、2001年に途上国の要求に配慮する形で立ち上げられたドーハ開発アジェンダ(ドーハ・ラウンド)の枠組みで、サービス貿易の更なる自由化が議論されてきました。しかし、ドーハ・ラウンドが膠着する中、有志国による個別ルール・分野ごとの複数国間交渉(プルリ交渉)として新サービス貿易協定(TiSA: Trade in Services Agreement)の議論が立ち上げられましたが、本交渉も停滞し、再開の目途はたっていません。現在では、2017年の第11回WTO閣僚会議で採択された、共同声明イニシアチブ(Joint Statement Initiative)の下で、電子商取引や国内サービス規制といった分野における交渉が、有志国間で進められています。

一方で、経済連携協定(EPA)をはじめとする二国間あるいは多数国間の協定を通じたサービス貿易のさらなる自由化への取組も行なわれています。

新型コロナウイルスとサービス貿易

新型コロナウイルス感染症の世界的拡大により、サービス貿易は非常に大きな影響を受けています。公衆衛生上の移動制限により、第2モード(海外における消費)と第4モード(自然人の移動によるサービス提供)を通じた貿易が停滞している一方で、オンラインでのサービス取引の増加は、第1モード(国境を超える取引)を通じた貿易の拡大に寄与しました。

このパンデミックを受け、物品貿易を円滑化する金融、流通、運送分野のサービスの役割や、オンライン上の活動を容易にする電気通信、コンピューターサービスの重要性が強く認識されています。中でも、経済成長を持続させる上でのデジタル経済の役割は増しており、データ流通や電子商取引に関する国際的なルール作りを進めるべく、WTOにおける議論が活発化しています。