(2)諸外国・国際機関との連携

ア G7・G20における連携

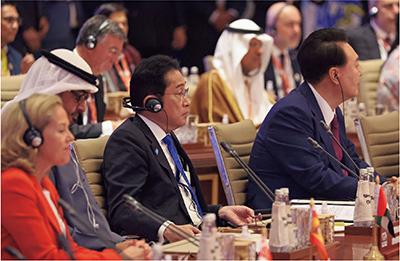

G20ニューデリー・サミット セッション1およびワーキングランチに臨む岸田総理大臣(写真:内閣広報室)

G7においては、2023年、日本は議長国として、開発を含む国際社会が直面する重要な課題への対応に関する議論を主導しました(詳細は第Ⅰ部2を参照)。なお、G7開発関連の取組として、2月、東京でG7開発担当高官会合を開催し、3月にはその議論を受けた議長総括を発出し、開発途上国との連帯の重要性を再確認するとともに、広島サミットに向け、開発金融、グローバル・インフラ投資パートナーシップ(PGII)、食料安全保障、栄養、人道支援、気候変動、保健、防災、教育等の分野の開発協力の優先課題に関する進展を加速化させる旨表明しました。

G20においては、6月にG20開発大臣会合がインドのヴァラナシで開催され、日本からは武井外務副大臣(当時)が出席し、SDGs達成に向けた資金ギャップが拡大する中、G20がSDGs達成に向けた力強いコミットメントを再確認すべきである旨をG20各国に呼びかけました。また、武井外務副大臣(当時)は各国出席者と個別に意見交換し、開発分野における連携を確認しました。

9月のG20ニューデリー・サミットでは、日本からは岸田総理大臣が出席し、G7広島サミットの成果をG20につなげるとの考えの下、国際社会の重要課題について、日本の立場と取組を積極的に発信しました。議論の総括として発出されたG20ニューデリー首脳宣言では、食料安全保障、環境、保健といった分野でG7の成果が記載されました。

岸田総理大臣は、セッション1「一つの地球」において、ロシアによるウクライナ侵略により、食料・エネルギーを含め世界経済の困難は深刻化しており、G20として対処する必要がある旨指摘しました。食料問題に関しては、G7広島サミットで招待国も交えて具体的な行動計画をとりまとめ、データの充実化に向けたG20の「農業市場情報システム(AMIS)」や、インドが主導する「雑穀とその他古代穀物に関する国際研究イニシアティブ(MAHARISHI)」といった取組の重要性を確認した旨紹介しつつ、持続可能で強靱(じん)な農業・食料システムの構築に取り組んでいきたい旨述べました。気候・エネルギーに関しては、岸田総理大臣は、包摂的な投資を通じた、経済成長やエネルギー安全保障を損なわない脱炭素経済への転換も必須であり、各国の事情に応じた多様な道筋の下で、ネット・ゼロという共通のゴールを目指すべき旨強調しつつ、日本として、あらゆる技術やエネルギー源を活用してイノベーションを推進し、各国の取組を後押ししていくとの考えを表明しました。

岸田総理大臣は、セッション3「一つの未来」において、国際社会が直面する課題を克服し、より良い未来を実現するためには、多国間システムの改革が必要である旨述べつつ、世界の未来は途上国の未来にかかっており、その持続可能な成長を支えていく必要がある旨指摘し、途上国の開発ニーズに応えるため、国際開発金融機関(MDBs)の改革に取り組んでいく旨述べました。国際ルール・スタンダードを遵守した透明で公正な開発金融については、より多くの債権国および債務国の間で重要性を共有していく必要があり、G20でも取組を促進すべき旨述べるとともに、深刻化する途上国の債務問題に対応すべく、「債務支払猶予イニシアティブ(DSSI)を越えた債務措置に係る共通枠組」やスリランカの債権国会合等による迅速な債務再編が不可欠である旨強調しました。さらに、岸田総理大臣は、インフラ投資に際しては「質の高いインフラ投資に関するG20原則」の実施を促進すべきであり、日本は、2023年3月に発表した「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の新たなプランの中で、インフラ面で2030年までに官民合わせて750億ドル以上の資金をインド太平洋地域に動員し、各国と共に成長していく旨述べました。また、保健に関し、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の達成、危機に際する迅速かつ効率的な資金供給などの次なる健康危機への予防・備え・対応(PPR)の強化を重視している旨述べました。特に、G7広島サミットで打ち出した感染症危機対応医薬品等(MCM)のデリバリーの強化について、G20でも重要性を確認できたとし、G20各国や世界保健機関(WHO)、世界銀行などと連携していきたい旨述べました。

イ 主要ドナーとの対話

日本は、主要ドナーとの間で対話を実施し、お互いの優先課題・政策について意見交換を行っています。武井外務副大臣(当時)は、2023年1月にミッチェル英国外務・英連邦・開発省担当大臣、2月にサージャン・カナダ国際開発大臣(当時)との意見交換をオンラインで行い、G7サミットに向けて協力していくことで一致しました。また、2月に日英開発政策対話(局長級)をロンドンで実施しました。

2023年8月の日米韓首脳会合を踏まえ、10月、日米韓開発・人道支援政策対話(局長級)を実施し、日米韓3か国の開発協力を促進することにより、「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」へのコミットメントを再確認しました。この機会を捉えて、日米開発政策対話、日韓開発政策対話も実施しました(局長級)。

伝統的に開発協力を担ってきた経済協力開発機構(OECD)開発援助委員会(DAC)諸国に加え、近年、中国、インド、インドネシア、サウジアラビア、トルコ、ブラジル、南アフリカなどの新興国も開発途上国に対して支援を行い、開発課題に大きな影響力を持つようになっています。日本は、新興国を含む諸国とも連携し、これらの新興国から開発途上国に対する援助が効果的に促進されるよう、新興国への支援も行っています。

なお、中国との関係では、2021年6月、第2回日中開発協力局長級協議を開催し、中国の対外援助、様々な開発課題に関して意見交換しました。

開発協力を効果的・効率的に進めていくための取組として、ドナー国のみならず、開発途上国、国際機関、民間セクター、市民社会、地方公共団体等の様々な開発主体が一同に会して話し合う「効果的な開発協力に関するグローバル・パートナーシップ(GPEDC)」があります。この関連で、2023年12月、釜山(ぷさん)グローバル・パートナーシップ・フォーラムが開催され、オーナーシップの尊重、成果重視、幅広いパートナーシップ、援助の透明性・相互説明責任といったGPEDCの4原則の重要性が改めて強調されました。

ウ 国際機関との連携

日本は、様々な開発および人道上の課題や地球規模の課題に対応するため、国際機関との連携を進めています。

武井外務副大臣(当時)は、2023年3月にサンズ・グローバルファンド事務局長、6月にはアヴァフィア・ユニットエイド事務次長およびゴア医薬品特許プール(MPP)事務局長の表敬を受けました。上川外務大臣は10月に訪日したラザリ-ニ国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)事務局長、グランディ国連難民高等弁務官とそれぞれ会談しました。

また、国際機関との連携による支援を円滑に進めるため、国連機関を始めとする主要な国際機関との対話も実施しています。2023年は、国連児童基金(UNICEF)、国連開発計画(UNDP)、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)などとの定期的な政策対話を実施しました(国連食糧農業機関(FAO)で働く日本人職員について、「国際協力の現場から6」を、国際機関で活躍する日本人職員については「世界の現場で活躍する国際機関日本人職員」を参照)。

エ 国際開発金融機関との連携

国際開発金融機関(MDBs)注5は、開発途上国の貧困削減や持続的な経済・社会的発展を支援する国際機関の総称であり、パンデミックや気候変動等の国境を超える課題により貧困が深刻化し、不平等が拡大する中、世界銀行を始めとするMDBsにおいて、地球規模課題への対応強化に向けたMDBsの改革や、開発資金ニーズの増加に対応するための既存資本の活用(CAFレビュー)解説といった取組がすすめられています。

MDBsの機能強化に向けた改革の重要性については、5月のG7広島サミットや9月のG20ニューデリー・サミットにおいても議論がなされ、MDBsの改革を進めることに対する支持が各国首脳からも表明されています。日本はG7議長国として議論を主導し、G7の支援により世界銀行で350億ドルを超える貸出余力の増加が見込まれています。

案件紹介13

レバノン

難民のこどもに医療支援を届ける

レバノンのパレスチナ難民キャンプにおける医療・保健、心理社会的支援

ジャパン・プラットフォーム(2022年9月~2023年6月)

2011年以降の中東地域における政治社会情勢の混乱により、レバノンには多くの避難民が滞在しています。この中には、シリアから戦火を逃れてきたパレスチナ難民のような二重難民も含まれ、その大半は劣悪な環境での生活を余儀なくされています。ホストコミュニティも重い社会的・経済的負担を強いられており、その中でも、こどもや女性、障害者は、特に脆(ぜい)弱な立場に置かれやすく、一層の支援が求められる状況です。

このような状況を受け、ジャパン・プラットフォーム(JPF)注1加盟団体の一つ、特定非営利活動法人パレスチナ子どものキャンペーン(CCP Japan)は、日本政府の支援を得て、レバノンに滞在するパレスチナ難民キャンプで医療、特にこどもの歯科や精神科の支援が大きく不足している状況に着目し、7か所の難民キャンプで約6,000人に、歯科診療や衛生教育、児童精神科の診療支援、心理社会的支援を行いました。また、ソーシャルワーカーやボランティアなど活動に携わる人材の育成も行いました。

日本は、JPFとその加盟団体である日本のNGOを通じて、引き続き脆弱な人々にきめ細やかに寄り添う支援を行っていきます。

歯科治療を受ける難民キャンプのこども(写真:CCP Japan)

診療支援を受けるこどもの保護者への日本人職員による聞き取り(写真:CCP Japan)

注1 用語解説を参照。

用語解説

- CAFレビュー

- 国際開発金融機関(MDBs)の自己資本の十分性に関する枠組(Capital Adequacy Framework)の独立レビュー。MDBsの既存資本を最大限活用するための方策を検討するG20の取組。2023年7月のG20財務大臣・中央銀行総裁会議において、CAFレビューに関する進捗等を整理したロードマップが策定され、9月のG20ニューデリー・サミットでも報告された。

- 注5 : 用語解説を参照。