(6)諸外国・国際機関との連携

ア G7・G20開発問題における連携

インドネシア・ブリトゥンで開催されたG20開発大臣会合で発言する武井外務副大臣(2022年9月)

G7開発大臣会合で発言する鈴木外務副大臣(当時)(2022年5月)

2022年5月、ベルリンにおいてG7開発大臣会合が開催され、開発分野の諸課題が議論されました。日本からは鈴木外務副大臣(当時)が出席し、ウクライナの人々や周辺国に寄り添った支援につき国際社会で連携していくことを再確認しました。また、質の高いインフラ投資の推進や開発金融における課題への対処、開発途上国のオーナーシップを尊重した効果的・公正なエネルギー移行の推進、ジェンダー平等および女性のエンパワーメントの推進について議論しました。そして、アフリカへの食料支援等の日本の支援を紹介するとともに、アフリカの可能性に着目した質の高い成長を後押しし、8月のTICAD 8において、アフリカ自身が主導する開発のため取り組む決意を表明しました。

また、鈴木外務副大臣(当時)は、佐藤厚生労働副大臣(当時)と共に開発大臣・保健大臣合同会合に出席し、途上国におけるワクチン・治療・診断への公平かつ持続可能なアクセスの促進および途上国におけるパンデミックの予防・備え・対応の強化について議論しました。日本は、途上国のワクチン接種データ管理、感染症対策を講じた国境管理体制、感染症廃棄物処理の3つの柱に焦点を当てた支援を、インド太平洋地域を中心に最大1億ドル規模で実施していく旨を述べました。

6月に開催されたG7エルマウ・サミットには岸田総理大臣が出席し、開発金融をめぐる問題やインフラ資金ギャップを含む国際経済の課題に関し議論が行われました。岸田総理大臣からは、途上国の債務問題は一層深刻化しており、G7として有効な解決策を見出す必要がある旨を述べました。また、全ての債権国が遵守すべき透明性、開放性、ライフサイクルコストを考慮した経済性、債務持続可能性を含む「質の高いインフラ投資に関するG20原則」の実効性を高めていくことが重要である旨を述べ、さらに議論を深めていくことを呼びかけました。議論の結果、G7は、「グローバル・インフラ投資パートナーシップ」を通じて、今後5年間で6,000億ドルを動員し、世界のインフラ投資ギャップの縮小を目指すことを確認しました。また、ロシアによるウクライナ侵略に伴うグローバルな食料危機への対応として、G7は世界の食料および栄養の安全保障を強化すること、そのために45億ドルを追加で提供することを確認しました。

G20においては、9月にインドネシアのブリトゥンで、G20開発大臣会合が開催され、日本からは武井外務副大臣が出席し、ロシアによるウクライナ侵略を非難するとともに、「質の高いインフラ投資に関するG20原則」の実施、開発資金の透明性・公平性の確保、国際ルール・スタンダードの遵守の重要性等について発言しました。また、武井外務副大臣は各国出席者と個別に意見交換し、開発分野における連携を確認しました。

10月のG20バリ・サミットでは、日本からは岸田総理大臣が出席し、ロシアによるウクライナ侵略を強く非難し、ロシアによる核の脅しも使用もあってはならない旨を訴えるとともに、食料・エネルギー価格の高騰により深刻な影響を受けるアジア、アフリカ、中東等の国々への食料支援を含む緊急支援を一段と強化する考えである旨を述べました。また、多国間主義の下、途上国での新型コロナ対策の取組などに対し、総額50億ドル規模の包括的な支援を行ってきたことを紹介しつつ、今なお新型コロナのパンデミックは終わっておらず、我々は対応の手を止めてはならない旨を強調しました。議論の総括として発出されたG20バリ首脳宣言では、より強い回復と強靱(じん)性のための包摂的で質の高いインフラ投資の必要性が認識されるとともに、透明性と相互説明責任の重要性に留意しつつ、革新的資金メカニズムを強化することにより、2030アジェンダの実施に向けた資金ギャップに対処する必要性が強調されました。

イ 主要ドナーとの対話

日本は、主要ドナーとの間で対話を実施し、お互いの優先課題・政策について意見交換を行っています。2022年2月、日独開発政策局長級意見交換を実施し、ドイツと日本はそれぞれ2022年と2023年のG7議長国であり、密に連携していくことを確認しました。また、双方の開発協力政策、開発途上国におけるインフラ開発、気候変動対策、新型コロナへの対応などの地球規模課題について意見交換を行いました。

7月、鈴木外務副大臣(当時)はサージャン・カナダ国際開発大臣とテレビ会談を行いました。両者は、ウクライナ支援や食料安全保障の問題におけるG7間での緊密な連携を含め、国際場裡(り)における協力について意見交換を行いました。さらに、両者は、2021年5月の日・カナダ外相会談で発表された「自由で開かれたインド太平洋に資する日本及びカナダが共有する優先協力分野」の具体化を加速することで一致しました。

伝統的に開発協力を担ってきた経済協力開発機構(OECD)開発援助委員会(DAC)諸国に加え、近年、中国、インド、インドネシア、サウジアラビア、トルコ、ブラジル、南アフリカなどの新興国も途上国に対して支援を行い、開発課題に大きな影響力を持つようになっています。日本は、新興国を含む諸国とも連携し、これらの新興国から途上国に対する援助(南南協力)が効果的に促進されるよう、新興国への支援(三角協力)も行っています(南南協力(三角協力)の事例について「案件紹介」を参照)。

なお、中国との関係では、2021年6月、第2回日中開発協力局長級協議を開催し、中国の対外援助、様々な開発課題に関して意見交換しました。

また、開発協力を効果的・効率的に進めていくための取組として、ドナー国のみならず、途上国、国際機関、民間セクター、市民社会、地方公共団体等の様々な開発主体が一同に会して話し合う「効果的な開発協力に関するグローバル・パートナーシップ(GPEDC)」があります。2022年12月には、第3回GPEDCハイレベル会合が開催され、オーナーシップの尊重、成果重視、幅広いパートナーシップ、援助の透明性・相互説明責任といった効果的な開発協力のための4原則の重要性が改めて確認されました。

ウ 国際機関との連携

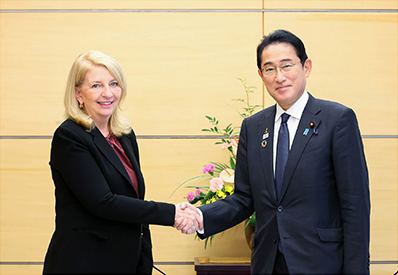

ラッセルUNICEF事務局長の表敬を受ける岸田総理大臣(2022年11月)(写真:内閣広報室)

日本は、様々な開発および人道上の課題に対応するため、国際機関との連携を進めています。岸田総理大臣は、2022年5月にテドロス世界保健機関(WHO)事務局長と電話会談を行いました。また、7月に訪日したビーズリー国連世界食糧計画(WFP)事務局長、シュタイナー国連開発計画(UNDP)総裁の表敬を受け、11月には訪日したラッセル国連児童基金(UNICEF)事務局長の表敬を受けました。林外務大臣は、4月に訪日したサンズ・グローバルファンド事務局長、10月に訪日したラザリ-ニ国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)事務局長、11月に訪日したグランディ国連難民高等弁務官と会談しました。また、鈴木外務副大臣(当時)は、3月に訪日したバークレーGaviワクチンアライアンス事務局長と会談しました。

また、国際機関との連携による支援を円滑に進めるため、国連機関や主要な国際機関との対話も実施しています。2022年は、UNICEF、国際移住機関(IOM)、WFPなどとの定期的な政策対話を実施しました。(UNFPAで働く日本人職員について、「国際協力の現場から7」を、国際機関で活躍する日本人職員については世界の現場で活躍する国際機関日本人職員を参照)。