3 大洋州地域

太平洋島嶼(しょ)国は、日本にとって太平洋で結ばれた「隣人」であり、歴史的にも深いつながりがあります。また、これらの国は広大な排他的経済水域(EEZ)注10を持ち、海上輸送の要であるとともに、かつお・まぐろ漁業に必要不可欠な漁場を提供しています。

太平洋島嶼国は比較的新しく独立した国が多く、経済的に自立した国家を築くことが急務です。また、経済が小規模で特定の産業に依存していること、領土が広い海域にまたがっていること、国際市場への参入が困難なこと、自然災害の被害を受けやすいことなど、小島嶼国に特有な共通の課題を抱えています。

●日本の取組

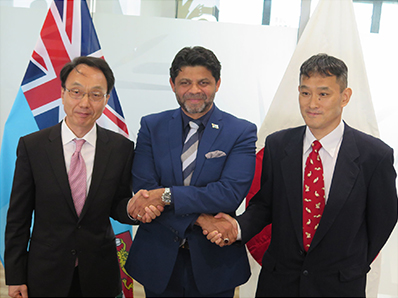

フィジー向け「新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款(フェーズ2)」の借款貸付契約調印式で握手を交わす川上駐フィジー日本国大使(左)、サイェド=カイユム・フィジー首相代行兼外務大臣代行兼司法長官兼経済・公務員・通信・住宅・地域開発大臣(中央)、鈴木JICAフィジー事務所次長(右)(2022年2月22日)(写真:JICA)

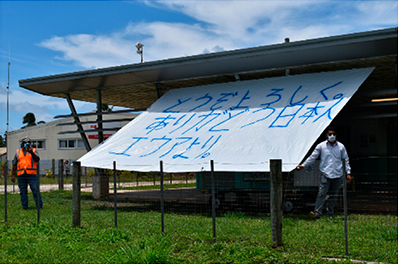

火山噴火・津波による被害を受けたトンガに対して、自衛隊部隊による国際緊急援助隊を派遣。海上自衛隊「おおすみ」の船内で造水した水を輸送する陸上自衛隊CH-47機が到着した空港で、横断幕をもって迎える島民。(写真:防衛省)

太平洋島嶼国の政治的安定と自立的経済発展のためには、各国の社会・経済的な脆(ぜい)弱性を克服するための支援のみならず、地域全体への協力が不可欠です。日本は、太平洋島嶼国で構成される地域協力の枠組みである太平洋諸島フォーラム(PIF)注11との協力を進めるとともに、1997年以降、3年ごとに、太平洋島嶼国との首脳会議である太平洋・島サミット(PALM)を開催しています注12。

2021年6月、第9回太平洋・島サミット(PALM9)の開催を前に、関係省庁間会議である「太平洋島嶼国協力推進会議」が開催され、オールジャパンでの太平洋島嶼国への取組を強化する方針が取りまとめられました。7月に開催されたPALM9では、首脳宣言の付属文書として、「太平洋のキズナの強化と相互繁栄のための共同行動計画」が採択されました。これを受けて2021年以降の3年間、(ⅰ)新型コロナウイルス感染症への対応と回復、(ⅱ)法の支配に基づく持続可能な海洋、(ⅲ)気候変動・防災、(ⅳ)持続可能で強靱(じん)な経済発展の基盤強化、および(ⅴ)人的交流・人材育成の5つの重点分野を中心に、太平洋島嶼国への支援を実施しています(太平洋島嶼国地域への支援の事例として、「案件紹介」を参照)。

また、新型コロナの拡大を受け、日本は2022年2月、トンガに対し追加的に約7千回分の日本で製造したワクチンをCOVAXファシリティ注13経由で供与し、これによりこれまで大洋州地域に対して供与したワクチンの合計は33万回分となりました。ほかにも、2022年末までに、太平洋島嶼国地域全体で、保健・医療関連機材の供与や、ワクチンを接種現場まで届けるためのコールド・チェーン注14整備、ワクチン接種を実際に行う医療従事者の確保などを支援し、保健・医療体制の強化に貢献しています。さらに、経済の回復を支援するため、ソロモン諸島、パプアニューギニアおよびフィジーに対して総額525億円の新型コロナ危機対応緊急支援円借款を供与しました。新型コロナの流行後を見据えた経済活動の再開に向けて、感染症対策を講じた国境管理能力を強化する支援も実施しています。

また、2022年1月15日に発生した火山噴火および津波による被害を受けたトンガに対して、JICAを通じた緊急援助物資を供与するとともに、その輸送のために国際緊急援助隊(自衛隊部隊)を派遣しました。また、復興支援のため、廃棄物処理関連機材および水道インフラ整備機器を供与するとともに、防災無線・音響警報システムの供与、トンガ放送委員会の放送局の機材・施設の整備支援および施設整備案件の贈与限度額の引上げも決定しました(トンガに対する支援について、「案件紹介」も参照)。

日本は、今後も保健・医療システムの強化や新型コロナの影響を受けた経済の回復のための支援、さらには災害などの緊急事態における支援を米国、オーストラリアやニュージーランド、その他のパートナーとも連携しつつ行っていきます。これらの取組により、ポスト・コロナ時代に向けて、強靭で安定かつ繁栄した太平洋島嶼国地域を共に構築していきます。

トンガ

災害情報伝達で命を守る

全国早期警報システム導入及び防災通信能力強化計画

無償資金協力(2018年6月~2023年4月)

南太平洋の島国トンガは、大小170余りの島々が4つの諸島を構成しており、サイクロンや地震、津波などの自然災害が多く、自然災害に対して世界で3番目に脆(ぜい)弱な国に位置付けられています注1。そのような状況にもかかわらず、住民への災害情報伝達に必要な機器が整備されておらず、住民の避難に遅れが生じていました。

そこで日本は、トンガ本土や離島をつなぐ早期警報システムやトンガ放送局の施設・機材の整備を開始しました。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により事業が遅れ、これらの機材の整備が完了する前の2022年1月に火山が噴火し、津波も発生しました。国内外の電話やインターネット通信が切断されたため、離島の状況把握や安否確認、災害情報の伝達に支障が生じました。本協力で整備予定であった早期警報システムが完成していれば、全国に災害警戒情報や安全情報の迅速な伝達が可能であったことから、未完成であったことが悔やまれるとともに、早期の完成がトンガ政府および国民から切望されました。

災害発生から約2か月後、日本の技術者が現地に再渡航し、被害を受けた施設や機材の復旧、残る機材の設置等を行いました。2022年9月の完工式典において、トゥポウトア皇太子殿下は、「我々の使命は、自然災害による犠牲者を出さないよう準備することで、この早期警報システムによって将来影響を受ける人々を救うことができます」と述べられ、このシステムの重要性がトンガ国内で改めて強く認識されました。

本協力により、住民への津波警報到達時間は最大90分から8分以下に短縮され、津波ハザード地域の全住民にサイレン音が届くようになりました。

日本と太平洋島嶼(しょ)国のパートナーシップ強化を目的の一つとする「第9回太平洋・島サミット(PALM9)」において、「気候変動・防災」は、日本が太平洋島嶼国と共に取り組んでいく今後3年間の重点分野の一つに挙げられています。日本は、これからも、自然災害に脆弱な太平洋島嶼国に対し、日本の防災の知見をいかした協力に取り組んでいきます。

首都から約600km離れたニウアス諸島まで情報伝達を可能にするAMラジオ放送システムのアンテナ建設の様子(写真:JICA)

遠隔起動型受信機(RAR)。サイレン警報音到達範囲の拡大・補完を目的に、設置された「屋内用サイレン端末」で、全国約500か所に導入。(写真:八千代エンジニヤリング株式会社・一般財団法人 海外通信・放送コンサルティング協力・国際航業株式会社共同企業体)

注1 世界リスク報告書(2021)による。