(6)環境・気候変動対策

環境・気候変動問題は、SDGsでも言及されており、近年の異常気象や大規模自然災害の発生も受け、国際社会が連携して取り組むべき一刻を争う重要な課題です。これまでも日本は、こうした問題の解決に向けて精力的に取り組んできており、世界最大のドナー国として、生物多様性条約や国連気候変動枠組条約などの主要な国際環境条約の資金メカニズムである地球環境ファシリティ(GEF)解説を通じた開発途上国支援も行っています。

●日本の取組

■海洋環境の保全

チリの赤潮発生地域で海水のサンプリングを行う研究者と現地カウンターパート(写真:JICA)

海洋プラスチックごみ問題は、海洋の生態系、観光、漁業および人の健康に悪影響を及ぼしかねない喫緊の課題として、近年、その対応の重要性が高まっています。2019年のG20大阪サミットで日本が主導した、2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」は、2022年12月時点で87の国と地域に共有されています。同ビジョンの実現に向け、日本は、(ⅰ)廃棄物管理(Management of Wastes)、(ⅱ)海洋ごみの回収(Recovery)、(ⅲ)イノベーション(Innovation)、(ⅳ)能力強化(Empowerment)に焦点を当てた、「マリーン(MARINE)・イニシアティブ」を立ち上げました。日本は、同イニシアティブの下で、世界全体の実効的な海洋プラスチックごみ対策を後押しするため、開発途上国における廃棄物管理に関する能力強化およびインフラ整備などを支援しています。

日本は、国連環境計画(UNEP)を通じて海洋プラスチック対策を支援しています。2020年3月より、6億2700万円を拠出した「CounterMEASURE II」プロジェクトでは、東南アジア・インド地域において、専門家グループを発足させ、同グループによる科学的知見構築の支援、2,000人以上に対する研修などを行いました。また、プラスチックによる海洋汚染の深刻化に対して、UNEPは、プラスチックの海洋流出を監視するための手法を開発しました。加えて、科学的根拠に基づいた政策立案を可能にするため、プラスチックごみのサンプリング調査および流出経路に関する科学的分析を実施し、その結果に基づいた政策提言やガイドラインの作成を行っているほか、日本のIT企業と連携して流出経路地図を作成し、約3,000か所の流出ポイント(ホットスポット)を特定し、広く一般にも使用可能となるよう同地図を専用サイト注76で公開しています。

このほかにも、日本は、2018年の日・ASEAN首脳会議において表明した、海洋プラスチックごみ対策に関するASEAN支援を拡大する一環として、2019年以降、ASEAN諸国における海洋プラスチックごみ削減を中心とする環境保全のための人材育成、啓発および広報活動なども実施しています。

例えば、2022年には、日・ASEAN統合基金(JAIF)注77を通じて、ASEAN各国の行動計画策定などを通じた海洋ごみ削減のための能力強化、マイクロプラスチック・水質汚濁対策に関するASEAN地方自治体の能力開発強化、漁業からの海洋ごみ排出を監視・削減するための能力構築などの支援を行っています。ODA事業としては、2022年10月から12月にかけて、オンライン研修と訪日研修を実施し、カンボジア、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムから計13名が参加し、海洋ごみ対策に関する国際社会での議論の潮流や日本の取組について学びました。また、2022年2月には、プラスチックごみの管理に関する施策を策定しているナイジェリアにおいて、国際連合工業開発機関(UNIDO)と連携し、ナイジェリア連邦首都圏区(特にアブジャ)およびラゴス州を対象として、プラスチックごみの管理に係るガイドラインの策定や、リサイクル推進のための機材供与、能力向上研修などを行う支援を決定しました。

■海洋資源の保全

日本は、ASEAN地域において、東南アジア漁業開発センター(SEAFDEC)との協力の下、JICAを通じて違法・無報告・無規制(IUU:Illegal, Unreported, Unregulated)漁業対策に関する研修やワークショップを実施しています。IUU漁業による規制閾(いき)値を超えた漁獲が魚類の生態系に与える影響を抑えることで、ASEAN諸国にとって基幹産業の一つである漁業の持続可能性および漁業コミュニティの持続可能な発展を後押しすることにつながります。

■気候変動問題

バヌアツで海洋資源を守るために活動する住民資源管理委員会のメンバー。日本は10年以上にわたり「豊かな前浜プロジェクト」を実施。(写真:JICA)

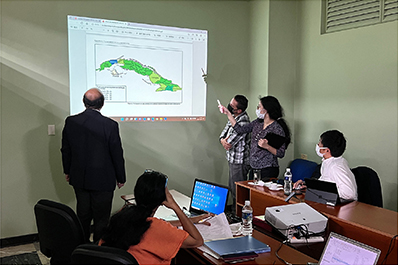

キューバで再生可能エネルギーの開発に向けた電力セクターマスタープラン策定のため、打ち合わせを行う様子(写真:JICA)

気候変動問題は、国境を越えて取り組むべきグローバルな課題であり、先進国のみならず、開発途上国も含めた国際社会の一致した取組の強化が求められています。先進国と途上国の全ての国が排出削減に取り組む枠組みとして、国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)(2015年)において「パリ協定」が採択され、2016年に発効しました。

日本は、2020年10月、2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。また、2021年4月には2030年度に温室効果ガス排出量を2013年度比46%削減すること、また50%の高みに向けて努力を続けることを宣言しました。2021年10月には、これらの目標を反映した「国が決定する貢献(NDC)」注78および「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を国連に提出しました(カーボンニュートラルに関する日本の取組について、「匠の技術、世界へ」も参照)。

2021年のCOP26では、同年6月のG7コーンウォール・サミットで表明した、2021年から2025年までの5年間における官民合わせて6.5兆円相当の支援に加え、新たに5年間で官民合わせて最大100億ドルの追加支援を行う用意があることを表明しました。加えて、適応分野の支援を倍増し、5年間で1.6兆円相当の適応支援を実施していくことを表明しました。

2022年11月6日から20日には、COP27がエジプトのシャルム・エル・シェイクで開催されました。2021年11月のCOP26での成果を受けた「実施のCOP」として、世界全体での気候変動対策の実施強化に焦点が当たり、気候変動対策の各分野における取組の強化を求めるCOP27全体決定「シャルム・エル・シェイク実施計画」、2030年までの野心的な温室効果ガス排出量の削減を実施するための「緩和作業計画」が採択されました。また、特に脆(ぜい)弱な国を対象にロス&ダメージ(気候変動の悪影響に伴う損失および損害)への対処を支援する新たな資金面での措置を講じること、その一環として基金を設置することが決定されました。

COP26において、南アフリカを対象にフランス、ドイツ、英国、米国、EUが立ち上げた「公正なエネルギー移行パートナーシップ(JETP)」は、2022年6月のG7エルマウ・サミットでインド、インドネシア、ベトナム、セネガルへ対象国が拡大しました。日本は米国とともにインドネシアJETPの共同リード国となり協議を進めました。2022年11月15日、日本、米国などのパートナー国とインドネシアとの間で、石炭から再生可能エネルギーへの移行に向けたインドネシアの取組を支援する「公正なエネルギー移行パートナーシップ(インドネシアJETP)」に関する共同声明が合意されました。また、同年12月14日、日本を含む支援国グループとベトナムとの間で「ベトナムとの『公正なエネルギー移行パートナーシップ(JETP)』立ち上げに関する政治宣言」について一致しました。

多国間支援に関して、日本は、世界最大の多国間気候基金である「緑の気候基金(GCF)」解説を通じた途上国支援を行っています。日本は、同基金にこれまでに合計最大30億ドルの拠出を表明しており、同基金の第2位のドナー国として、気候変動の影響に脆弱な国々への支援に力を入れています。GCFでは、2022年12月までに209件の支援事業が承認・実施されており、全体で24億トンの温室効果ガス削減と、適応策支援による6.8億人の裨(ひ)益が見込まれています。また、日本からは、JICA、三菱UFJ銀行および三井住友銀行が、GCFの事業案件を形成する「認証機関」として承認されており、これまでに三菱UFJ銀行による2つの事業(サブサハラ・南米7か国における持続可能な民間森林事業(2020年3月)および途上国によるグリーン債発行支援(2022年10月))と、JICAによる2つの事業(東ティモールにおける森林保全事業(2021年3月)およびモルディブにおける気候強靱(じん)性強化事業(2021年7月))が採択されました。

さらに、日本は、国際社会が全体としてカーボンニュートラルを達成するため、2021年10月に開催された世界銀行・IMF年次総会において、国際開発金融機関(MDBs)に対して、途上国における野心的なエネルギー計画などの策定と執行に係る支援、温室効果ガスを削減する観点から最良のプロジェクトへの支援を要請する「MDBsのエネルギー支援に係る日本の提案」を公表しました。

COP26において立ち上げが発表された、途上国における石炭火力からの移行を支援するアジア開発銀行(ADB)のエネルギー・トランジション・メカニズム(ETM)や世界銀行に設置されている気候投資基金の資本市場メカニズムには、上記提案に沿って日本も貢献しており、現在実施に向けた取組が各機関で進められています。

二国間支援の具体例としては、サモアにおいて太平洋気候変動センターの設立を支援し、気候変動対策に関する専門家を派遣しています。日本は同センターを通じて気候変動に脆弱な太平洋島嶼(しょ)国の人材育成に努めています(大洋州の廃棄物管理支援について、「案件紹介」を参照)。

アフリカ地域では、2022年8月に開催されたTICAD 8において、(ⅰ)オーナーシップと共創、(ⅱ)機動的な資金動員、(ⅲ)多様なパートナーとの連携によるアプローチにより、日本の貢献を最大化することを目的として、気候変動への対応を行い脱炭素へのエネルギーの構造転換を目指すアフリカ・グリーン成長イニシアティブが立ち上げられ、このイニシアティブの下、アフリカの持続的な成長に資する様々な取組が進められています。

ASEAN地域では、2021年の日・ASEAN首脳会議において、岸田総理大臣より発表した「日ASEAN気候変動アクション・アジェンダ2.0」に基づき、脱炭素移行に向けて、包括的な協力を実施しています。

また、途上国における気候変動対策支援の一つとして、優れた脱炭素技術などを、途上国を始めとする世界のパートナー国に展開していく「二国間クレジット制度(JCM)」解説を推進しています。これにより、パートナー国の温室効果ガスの排出削減に貢献し、その成果の一部をクレジットとして取得し、日本の削減目標達成にも活用することができます。日本は2013年に、モンゴルとの間で初めて、JCM実施に係る協力覚書に署名したことを皮切りに、17か国との間でJCMを構築し、2022年には新たに8か国と協力覚書に署名しました。2022年末までに、インドネシア、カンボジア、タイ、ベトナム、モンゴル、ラオス、バングラデシュ、モルディブ、パラオ、サウジアラビア、ケニアにおいて、省エネルギーや再生可能エネルギーなどに関する40件の事業からJCMクレジットが発行されており、JCMは世界全体での温室効果ガスの排出削減に寄与しています。

日本は引き続き、パリ協定の目指す脱炭素社会の実現に向けて、国際社会を主導していきます。

太平洋島嶼国9か国注1

継続支援による太平洋島嶼(しょ)国地域の環境保全

大洋州地域廃棄物管理改善支援プロジェクト(JPRISM)フェーズ2

技術協力プロジェクト(2017年2月〜2023年3月)

太平洋島嶼国では、生活習慣の変化に伴い廃棄物が増加しています。しかし、処理施設や人材の不足など、廃棄物管理を適切に行う上で多くの課題が存在しています。そこで、日本は、自らの知識と経験をいかして、同地域に対して廃棄物管理に関わる様々な支援を行っています。2011年から2016年まで、太平洋島嶼国11か国を対象に開始された本協力のフェーズ1では、廃棄物管理に携わる人材育成や各国処分場の改善を支援しました。さらに、2017年からは、各国の廃棄物管理体制のさらなる強化を目指し、戦略策定や組織能力強化に重点を置いたフェーズ2を実施しました。

対象国の一つであるバヌアツでは、2006年から15年以上にわたり首都ポートビラ郊外のブッファ処分場の整備を支援し、埋立区画の拡張などを行いました。こうした継続支援により築かれた基盤を活用し、本協力では、同国の環境保全、ポートビラ市周辺の廃棄物管理の適正化、不法投棄やポイ捨ての削減を目指し、国家廃棄物管理・汚染防止戦略の実施・モニタリング能力強化、ポートビラ市廃棄物管理計画の策定、コンテナデポジット制度(CDS)注2の導入を支援しました。

その結果、国・市レベル共に、廃棄物管理の中核人材が配置され、人材不足の解消につながりました。ブッファ処分場では、市役所職員が自ら処分場の維持管理を行えるよう、職員に対し処分場の容量を算出するための測量技術の移転などを行い、廃棄物管理基盤が強化されています。また、2019年にはCDS導入推進が閣議決定され、現在、導入に向けた法案の最終化を含む必要な調整が行われています。CDSが導入されれば、バヌアツでの資源循環が可能となり、廃棄物の削減が期待されます。

これらの取組は、海洋へのプラスチックの流出を防ぐことにもつながっています。今後も、太平洋島嶼国地域の持続可能で自立的な廃棄物管理を支援し、環境保全に貢献していきます。

小学校にコンポスト用木枠を設置し、こどもたちに環境教育を実施するポートビラ市職員とJICA専門家(写真:JICA)

ポートビラ市長に完成した廃棄物管理計画(2021-2030)を引き渡すJICA専門家(写真:JICA)

注1 サモア、ソロモン諸島、トンガ、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦。

注2 缶やペットボトル飲料の購入者が、購入する際に「預かり金」を支払い、指定の場所に空き容器を持ち込むことで、支払った預り金が払い戻される制度。

■生物多様性

近年、人類の活動の範囲、規模、種類の拡大により、生物の生息環境の悪化、生態系の破壊に対する懸念が深刻になってきています。日本は、生物多様性条約解説第10回締約国会議(COP10)(2010年)を愛知県名古屋市で開催するなど、生物多様性分野の取組を重視しています。また、開発途上国の能力開発を支援するため、生物多様性日本基金注79に拠出しています。2022年12月には、生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)第二部がカナダ・モントリオールにおいて開催され、愛知目標に替わる新たな世界目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されました。日本として、この枠組みに示された「自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反転させるための緊急の行動をとる」という2030年ミッション、「自然と共生する世界」という2050年ビジョンを目指し、引き続き貢献していきます。

また、近年、野生動植物の違法取引が深刻化し、国際テロ組織の資金源の一つになっていることが、国際社会で問題視されています。日本は、ワシントン条約関連会合での議論に積極的に貢献するとともに、同条約が実施するプロジェクトへの拠出などを通じて、国際社会と協力してこの問題の解決に取り組んでいます。具体的な取組として、日本はゾウの密猟対策を実施するための施設の建設などを支援しています。

■熱帯林の保全

ベトナム「持続的自然資源管理強化プロジェクト フェーズ2」で、ソンラ省における持続的な森林計画について、カウンターパートと共に現地調査を行うJICA専門家(写真:JICA)

熱帯林は世界の森林の約半分を占め、気候変動対策や生物多様性保全に重要な役割を持っています。日本は、国際熱帯木材機関(ITTO)の本部を横浜に誘致し、これまで30年間以上にわたって、同機関を通じて熱帯林の持続可能な経営および合法で持続可能な熱帯木材貿易を支援してきました。日本政府からITTOへの任意拠出により、2021年1月から2022年6月まで、インドネシアおよびペルーにおいて、近年頻発・深刻化する熱帯地域の森林火災の対策事業や、熱帯木材生産国における持続可能な森林経営を行う人材の育成事業、違法伐採に対処するための木材追跡システムの整備などが行われました。これらの事業により、インドネシアにおいては、消防当局に対する火災に係る研修や火災予防パトロールのための新たな監視・報告システムが開発され、また、地域の関係者の能力強化などが実施されました。また、ペルーにおいては、ボランティアの消防隊200人以上に対して訓練が実施されたほか、ペルー国立森林野生動物局における森林火災の予防と対処にかかる研修・能力開発のためのツールやプラットフォームが構築されました。

■環境汚染対策

ペルー・ワウラ郡の廃棄物衛生埋立処分場にて、ペルー環境省と現地自治体の職員に準好気性埋立方式(福岡方式)について指導を行う様子。廃棄物埋立技術である福岡方式は、日本が開発しアジア・アフリカなどで導入が進んでいる。(写真:JICA)

開発途上国では、有害な化学物質の規制措置が整備されていないことが多く、環境汚染や健康被害などを引き起こしている例もあります。日本は環境汚染対策に関する多くの知識・経験や技術を蓄積しており、それらを途上国の公害問題を解決するために活用しています。また、化学産業における環境管理技術、環境負荷化学物質の分析技術およびリスク評価、化学物質の微量分析技術などにおいて、途上国への専門家派遣および途上国からの研修員受入れなどの技術協力を行っています。

水銀に関する水俣(みなまた)条約外交会議(2013年)で採択された「水銀に関する水俣条約」は2017年8月に発効しました。日本は、水俣病の経験を経て蓄積した、水銀による被害を防ぐための技術やノウハウを世界に積極的に伝え、グローバルな水銀対策においてリーダーシップを発揮しています。ネパールなどに対して条約の批准を支援するための研修などを実施したほか、日本の優れた水銀対策技術の国際展開を推進すべく、インドネシアなどで調査を実施しました。また、2019年以降、国連環境計画アジア太平洋地域事務所(UNEP-ROAP)を実施機関とし、日本が出資する事業「日本の知見・経験を生かした水銀に関する水俣条約推進プロジェクト」を実施し、加盟国が条約に沿った水銀管理を実施するために、国内の水銀関連情報の量と質を向上させ、プラットフォームを整備することを支援しています。この事業は、水俣市とその周辺にある資源を活用し、日本の機関が保有する技術を利用して、実施能力を強化するための包括的なプログラムを設計しています。

廃棄物管理分野において、日本は「マリーン・イニシアティブ」に基づき、世界において、廃棄物管理人材を2025年までに10,000人育成することとしており、2022年度までに研修などを通じて約17,000人を育成しました。

また、「アフリカのきれいな街プラットフォーム(ACCP)」解説では、アフリカにおける廃棄物管理支援のモデルプロジェクトとして、モザンビークのウレネ廃棄物最終処分場への支援を行っています。2022年8月に行われたTICAD 8においても、ACCPの下で、廃棄物分野の脱炭素やリサイクルを推進すること、アフリカにおいて3,000万人に裨益する廃棄物管理を含む公衆衛生改善を推進すること、1,000人の人材育成を実施することを表明しました。マダガスカルでは、首都アンタナナリボ市において、同市の廃棄物管理能力向上を目的として、廃棄物の収集・運搬、最終処分などに係る機材の整備を行う計画が進められています。

用語解説

- 地球環境ファシリティ(GEF:Global Environment Facility)

- 開発途上国の地球環境保全に資するプロジェクトに対し、主に無償で資金を供与する多国間の資金メカニズム。1991年に設立され、日本を含む184か国が参加(2023年1月時点)。世界銀行が参加国からの拠出金を管理。国際開発金融機関(世界銀行、ADBほか)、国連機関(UNDP、UNEPほか)など18の実施機関を通じ、生物多様性保全、気候変動対策、国際水域汚染防止、土地劣化対策、および化学物質・廃棄物対策の5分野を支援。国連気候変動枠組条約、生物多様性条約、国連砂漠化対処条約、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約、および水銀に関する水俣条約の5条約の資金メカニズムに指定されている。

- 緑の気候基金(GCF:Green Climate Fund)

- 2010年のCOP16で採択されたカンクン合意において設立が決定された、途上国の温室効果ガス削減(緩和)と気候変動による影響への対処(適応)を支援する多国間気候基金。

- 二国間クレジット制度(JCM:Joint Crediting Mechanism)

- 途上国などへの優れた脱炭素技術、製品、システム、サービス、インフラなどの普及や対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への日本の貢献を定量的に評価するとともに、日本の国が決定する貢献(NDC)の達成に活用する制度。

- 生物多様性条約(CBD:Convention on Biological Diversity)

- 生物多様性に関する地球規模の取組を進めるため、1992年に採択された条約。(ⅰ)生物多様性の保全、(ⅱ)生物多様性の構成要素の持続可能な利用(生態系・種・遺伝子の各レベルでの多様性を維持しつつ、生物等の資源を将来にわたって利用すること)、(ⅲ)遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的とする。先進国から途上国への経済的および技術的な支援を実施することにより、世界全体で生物多様性の保全とその持続可能な利用に取り組んでいる。

- アフリカのきれいな街プラットフォーム(ACCP:African Clean Cities Platform)

- 2017年に環境省がアフリカの廃棄物に関する知見の共有とSDGsの達成を促進することなどを目的として、JICA、横浜市、UNEPおよび国連人間居住計画(UN-Habitat)と共に設立。アフリカの43か国160都市が加盟しており、全体会合の開催や、各種ガイドライン・教材などの作成、スタディツアーの企画などを実施している。

- 注76 : 「Mobile Application for Macro Plastic Survey」(https://arcg.is/1DOOWW)

- 注77 : 注4を参照。

- 注78 : 締約国は、温室効果ガス排出削減目標やそれを達成するための対策をNDCとして定め、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局に提出することになっている。

- 注79 : 開発途上国の能力養成を行うことを目的として、COP10議長国であった日本が生物多様性条約事務局に設置した基金。