匠の技術、世界へ 1

日本の先端的研究がエルサルバドルの地熱開発を促進

アウアチャパン地熱発電所近郊で熱発光地熱探査用の岩石試料を採取する様子(写真:JICA)

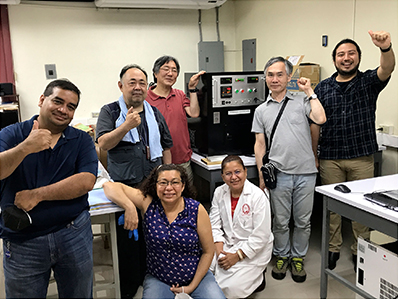

エルサルバドル大学に供与した熱発光測定装置。東北大学が独自に開発した装置で、この装置を使って地熱有望地の探査を進めることができる。ほかにも、蛍光X線分析装置、ICP発行分析装置などを供与している。(左から3人目(後列)が土屋教授)(写真:JICA)

各地に火山が点在する中米のエルサルバドルでは、地熱発電が国内の電力需給量の約27%を占める重要なエネルギー源となっています。エルサルバドルは現在、約25%を占める火力発電を減らすため、再生可能エネルギーの一つである地熱発電のさらなる開発と利用を推進しています。しかし、自国だけで地熱開発を進めることは難しいため、同国政府はJICAを通じて日本に技術協力を要請しました。要請を受け、日本はエルサルバドルにおいて、2018年から地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)注1「熱発光地熱探査法による地熱探査と地熱貯留層の統合評価システム」を実施しています。

「熱発光地熱探査法」注2とは、本協力の研究代表者である東北大学大学院の土屋範芳教授が20年以上前から研究開発を進めてきた日本独自の技術です。この技術を応用することで、安価かつ効率的に地熱開発の有望地域を絞り込むことができます。エルサルバドル大学の教員や地熱発電会社の技術者を日本で受け入れ、日本国内で研究されている先端的な技術を学んでもらったり、日本から講師を呼んで現地でワークショップを開催したりして、技術移転を図っています。「ノウハウだけでなく原理原則の重要性を理解してもらうことが重要です。エルサルバドルの開発スピードは日本よりもはるかに速いので、私たちの研究や新しい技術がどんどん実用化されていくのが面白いです。」と、土屋教授は共同研究について語ります。本協力を通じて、既に4か所で実際の地熱開発に結びついており、また他の4か所でも地熱探査が進んでいます。

人材育成と研究開発の面でも大きな成果を上げています。エルサルバドル大学の研究者が日本で知見を深め実験を重ねた末、世界初の地熱技術を開発し、その論文が一流国際誌に掲載されました。日本から学びを得ることでエルサルバドルの研究者が育ち、自国での地熱研究が促進されることが期待されます。

また土屋教授は、日本の未来を担う若手研究者に国際協力の意義や国際交流の大切さを「肌感覚で理解してほしい」と、日本の学生を連れて現地に赴き、フィールドワークを通じた人材育成に力を入れています。学生たちが臆することなく現地のコミュニティに飛び込んでいく姿を見て、次のように語ります。「文化の壁を越えて共に地熱研究を進める中、草の根的に国際交流が進んでいるように思います。プロジェクト完了後も地道に交流を続け刺激し合うことは、両国の研究者にとって重要なことであると、思いを新たにしています。」

本協力は、地熱発電の開発を通じてエルサルバドルの再生可能エネルギーの使用拡大に貢献するとともに、両国の研究者の育成にもつながっています。

注1 用語解説を参照。

注2 広域的な地熱活動および局所的な熱源や熱水活動を明らかにできる資源探査法。