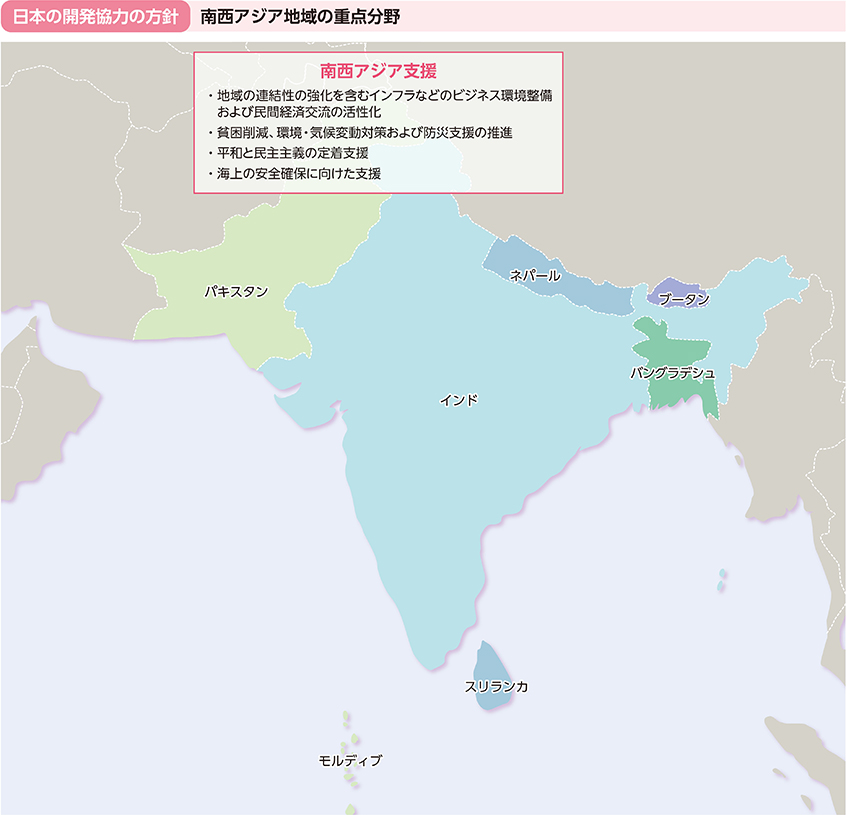

2 南西アジア地域

南西アジア地域は、インドなどの巨大な市場を抱え、大きな経済的潜在力を有しています。東アジア地域と中東地域を結ぶ陸上・海上の交通路に位置するため、「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の実現のためにも戦略的に重要な地域です。

一方、この地域には、インフラ整備、初等教育制度や保健・医療制度の整備、法制度整備、自然災害への対応などにおいて、取り組むべき課題が依然として多く残されています。特に貧困の削減は大きな問題であり、世界の貧困層の約3分の1が南西アジア地域に住んでいると言われています注9。日本は、同地域の有する経済的な潜在力をいかすとともに、貧富の格差をやわらげるため、多岐にわたる支援を行っています。

●日本の取組

インドの円借款「ジャルカンド州点滴灌漑(かんがい)導入による園芸強化事業」において、園芸作物栽培などの技術支援を受ける女性たち(写真:JICA)

バングラデシュにおける「コミュニティ主体の健康づくりプロジェクト」で実施した研修で、コミュニティクリニックの機能強化について議論するユニオン評議会(村落自治体)メンバー(写真:JICA)

アパレル産業の市場拡大と女性の雇用拡大を支援するパキスタンの技術協力プロジェクトで、コミュニティを訪問し、インタビュー調査を行うJICA専門家(写真:JICA)

日本の無償資金協力で、ネパールのトリブバン大学教育病院へ供与されたMRI(写真:JICA)

ブータン「道路斜面対策工能力強化プロジェクト」で、植物を植えて道路斜面の浸食や風化を防ぐ工法を現場で実践する専門家(写真:JICA)

新型コロナウイルス感染症の拡大は、南西アジア地域の多くの国においても、社会的・経済的に深刻な影響をもたらしました。日本は、無償資金協力を通じて、バングラデシュ、ブータンおよびモルディブの医療機関などに対して、小型救急車や移動式X線撮影装置などの機材供与および研修などを実施しました。また、スリランカおよびモルディブについては、人的往来再開を見据え、感染症対策を講じた国境管理を行うために必要な施設整備および機材供与などを行い、人材を育成するための無償資金協力を実施しました。

近年、インドは日本の円借款の最大規模の供与相手国であり、日本はインドにおいて、連結性の強化と産業競争力の強化に資する電力や運輸、投資環境整備、人材育成などの経済・社会インフラ整備の支援を行っています。また、持続的で包摂的な成長への支援として、気候変動対策だけでなく林産物の効果的活用などを通じた生計向上にも資する森林セクターへの支援、保健・医療体制整備や貧困対策など、様々な分野での支援を通じ、インドの成長において大きな役割を果たしています。

2022年3月には、デリーとムンバイ間を結ぶ貨物専用鉄道やチェンナイにおける地下鉄建設、連結性向上に資する道路建設、農家の所得向上のための農業生産基盤整備などに取り組む案件を含む、計7件、総額約3,120億円の円借款を供与しました。3月に実施された日印首脳会談においては、岸田総理大臣から本円借款7件の供与に言及するとともに、日本として、インドにおける質の高いインフラ整備に協力し、持続的な成長を後押ししたいと述べたのに対し、モディ・インド首相より謝意の表明がありました。

また、2022年5月には、日印首脳会談にあわせてムンバイ・アーメダバード間高速鉄道整備計画第三期円借款の署名を行い、引き続き、日・インドの旗艦プロジェクトである高速鉄道事業を着実に進展させていくことを確認しました。同計画が完了すれば、現在、在来線特急で最短でも5時間必要なムンバイ・アーメダバード間の移動が約2時間に短縮でき、料金は航空運賃の約半分になることが見込まれます(国際協力・コンベンションセンターの建設計画については「国際協力の現場から5」を参照)。

近年発展が目覚ましく、日本企業の進出も増加しているバングラデシュとの間では、「日・バングラデシュ包摂的パートナーシップ」を推進するとともに、(ⅰ)経済インフラの開発、(ⅱ)投資環境の改善、および(ⅲ)連結性の向上を3本柱とする「ベンガル湾産業成長地帯(BIG-B)」構想の下、開発協力を進めています。2022年6月には、日本はバングラデシュに対して、連結性向上や経済インフラ整備のための支援として「ダッカ都市交通整備計画(5号線北路線)(第二期)」など2件、総額約1,659億円の円借款を供与しています。

また、治安悪化を受けてミャンマー・ラカイン州からバングラデシュに流入してきた避難民については、日本はバングラデシュ政府が避難民を長期にわたって受け入れていることを評価するとともに、今後もホストコミュニティの負担軽減を含めた支援を継続していく旨を外相会談などで伝えており、ホストコミュニティおよび避難民に裨(ひ)益する様々な支援を行ってきています。これまでのコックスバザール県への支援に加え、2022年1月には各国に先駆け、バシャンチャール島に移住した避難民に対し、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)および国連世界食糧計画(WFP)を通じて、食料や保健などの分野における合計200万ドルの緊急無償資金協力を実施しました。さらに、国際移住機関(IOM)や国連人口基金(UNFPA)など、他の国際機関とも連携し、避難民の生活環境全般の改善支援を実施しました。日本NGO連携無償資金協力の枠組みを通じた日本のNGOによる支援としては、避難民を受け入れているホストコミュニティに対し、女性の生計向上やこどもの保護に係る支援を実施しています。また、ジャパン・プラットフォーム(JPF)を通じて生活に必要な物資の配布、衛生環境の改善、医療提供、女性およびこどもの保護などにも取り組んでいます。これらの避難民に対する日本の無償資金協力は約30.6億円に上ります。

その他、日本は、バングラデシュに対し、若手行政官の人材育成などのための無償資金協力も実施しています。

アジアと中東・アフリカをつなぐシーレーン上の要衝に位置するスリランカは、伝統的な親日国であり、日本は、「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の実現に向けて、連結性強化や海洋分野などで同国との協力強化を進めてきています。また、日本は、過去の紛争の影響で開発の遅れている地域を対象に、生計向上や農業分野を中心とした産業育成・人材育成などの協力、および災害対策への支援を継続しています。

スリランカでは2019年以降、大規模減税や、新型コロナ感染拡大による主要産業の観光業での観光客の大幅な減少などから、外貨準備高が減少し、医薬品や食料などの必需品の輸入供給が困難となったことで、人道状況が悪化しました。これを受けて日本政府は、2022年5月および9月に国際機関経由で食料、栄養、保健、衛生の人道支援を行う合計650万ドルの緊急無償資金協力を実施しました。

モルディブは、スリランカ同様、インド洋シーレーンの要衝に位置しており、日本は、FOIPの実現に向けて同国との協力強化を進めています。2022年には、島嶼(しょ)国ゆえの治安の脆(ぜい)弱性を抱える同国に対して、警察保安機材にかかる無償資金協力や資源保全・廃棄物管理体制を強化するための無償資金協力を供与しました。

パキスタンは、世界第5位の人口を有し、アジアと中東の接点に位置するという地政学的重要性を有するとともに、テロ撲滅に向けた国際社会の取組において重要な役割を担っており、同国の安定的な発展は周辺地域、ひいては国際社会全体の平和と安定の観点からも重要です。

2022年6月以降の洪水被害を受けたパキスタンにおいて、急速に悪化する人道状況に緊急的に対処するため、日本は、国際機関を通じて、食料、シェルター・非食料援助物資、保健・医療、水・衛生などの分野において700万ドルの緊急無償資金協力を行ったほか、JICAを通じて、テントおよびプラスチックシートの緊急援助物資を供与しました。2023年1月には、秋本外務大臣政務官がパキスタン洪水支援国会合に参加し、パキスタンの復興とさらなる発展のために、国内手続を前提に、防災、保健・医療、農業分野を含め、約7,700万ドル規模の支援を実施していくことを表明しました。

その他、2022年には、野生株ポリオウイルスが常在する同国のポリオ撲滅に向けたワクチン接種を支援するための無償資金協力を供与したほか、パンシャブ州での下水道施設などの整備を支援する無償資金協力を供与しました。

伝統的な親日国であるネパールの民主主義の定着、安定と繁栄は、日本にとって、政治的・経済的に重要な南西アジア地域全体の安定を確保する上でも重要です。2015年の大地震以降、日本は同国における「より良い復興(Build Back Better)」の実現を後押ししています。日本の支援によって、橋、病院などの公共インフラ施設が完工済みであるほか、2022年10月までに住宅計約8万5千戸、学校計約270校が完工しました。加えて、同国政府の災害リスク削減に係る能力強化や、建築基準にのっとった建物の普及などに係る各種技術支援を実施中です。そのほか、2022年には経済成長・強靭(じん)化のための支援を含む2件の円借款、灌漑(かんがい)施設改修を含む2件の無償資金協力を供与しました(ネパールへの支援については「案件紹介」を参照)。

ブータンに対する日本の開発協力は、特に農業生産性の向上、道路網、橋梁(りょう)などの経済基盤整備や、人材育成といった分野で、着実な成果を上げています。2022年には、重篤な感染症に対する診断・治療の質の改善と、感染症拡大の適切な防止を目指して、王立感染症センターの建設および医療機材整備に係る無償資金協力を供与しました。

ネパール

こどもの学びを止めないために

教育の質の向上支援プロジェクト

技術協力プロジェクト(2019年1月~2024年1月)

ネパールでは、初等教育の就学率が96.6%に達している一方で、小学校低学年児童の算数の学力の低さが課題となっています。そこで、日本は、小学校低学年児童の算数の基礎学力向上を目指して、こどもたちが理解しやすい算数教材や教師用のハンドブックの作成、教員研修などの支援を行うことにしました。

プロジェクトを開始した後、2020年からは新型コロナウイルス感染症の拡大のため長期間にわたって小学校が閉鎖され、こどもたちが継続的に学習する環境を整えるのが難しい状況でした。

このような状況を受けて、こどもたちが自宅でも質の高い算数学習を継続できるように、ネパール教育省と協力して自習用教材を開発し、パイロット地域内の全ての小学1年生から3年生約7,600名に配布しました。対面の授業がなくてもこどもたちが勉強を進められるよう、教材には教科書の対応ページを示し、十分な例題やイラスト、演習問題を取り入れるなどの工夫を施しました。教材には、保護者や教員が使用するフィードバックシートも含まれており、これらのやり取りを通じて、これまでネパールではなかなか難しかった、保護者と教員間のコミュニケーションが活発になることも期待されます。

このように、SDGsの目標の一つでもある「万人のための質の高い教育」の推進に向けて、新型コロナの影響で学習機会の確保が難しい状況であっても、こどもたちが取り残されることなく学力を伸ばすことができるように、現地に寄り添った支援を展開しています。

ジュムラ郡タトパニ村の小学校で生徒が自習用教材を受け取った様子(写真:JICA)

マホタリ郡ピパラ村の小学校で、自習教材の使い方の説明を受ける生徒たち(写真:JICA)

- 注9 : 世界銀行ホームページ(ただし、同ホームページにはアフガニスタンが含まれている)。

https://www.worldbank.org/ja/country/japan/brief/south-asia