3 連携強化のための取組

日本の開発協力は、多様な主体とのパートナーシップの下で推進されており、その効果を最大限引き出すための様々な制度改善等を実施しています。政府・政府関係機関による開発協力の実施に当たっては、JICAとその他の公的資金を扱う機関(株式会社国際協力銀行(JBIC)、株式会社日本貿易保険(NEXI)、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構(JOIN)、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構(JICT)等)との間の連携を強化するとともに、民間部門を含む多様な力を動員・結集するための触媒としての役割を果たせるよう、様々な主体との互恵的な連携を強化することとしています。

また、SDGsに関し、その達成に向けた日本の取組を広範な関係者が協力して推進していくため、行政、NGO/NPO、有識者、民間セクター、国際機関、各種団体等の様々なステークホルダーの英知を結集させるべく、日本政府はSDGs推進円卓会議を設置し、SDGsの取組を加速させています。また、日本政府は2017年12月に行われた第4回SDGs推進本部会合と合わせて、第1回「ジャパンSDGsアワード」の表彰式を実施し、企業・団体等の取組の好事例を共有することで、さらなる取組の拡大を促進しています。

(1)官民連携

セネガルにおいて日本企業の支援により、トマトの収穫が増加した様子。

経済のグローバル化に伴い、ODAの総額を上回る民間資金が開発途上国に流入する現在、開発途上国の開発のための資金ニーズに対応するためには、民間資金による開発への貢献を促進することがますます重要となっています。

日本の民間企業が開発途上国で様々な事業を行うことは、現地で雇用の機会を創り出し、開発途上国の税収の増加、貿易投資の拡大、外貨の獲得などに寄与し、日本の優れた技術を移転するなど、多様な成果を開発途上国にもたらすことができます。政府は、このような民間企業の開発途上国における活動を推進するために、2008年にODAなどと日本企業との連携強化のための新たな施策「成長加速化のための官民パートナーシップ」を発表し、開発途上国の経済成長や貧困削減に役立つ民間企業の活動とODAが連携する官民連携案件に関して民間企業からの相談や提案を受け付けています。

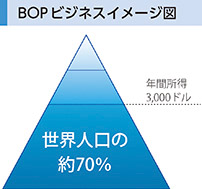

また、最近、民間企業が進出先の地域社会が抱える課題の解決に対して積極的に貢献することを目指す企業の社会的責任(CSR)活動や、生活の向上や社会的課題の解決への貢献が期待される低所得者層を対象にしたBOP(Base of the Economic Pyramid)ビジネス*が注目されています。日本の民間企業のCSR活動やBOPビジネスと、現地NGO等の活動の連携を促進するため、外務省は草の根・人間の安全保障無償資金協力*の中で優先枠を設定し、積極的に民と民のマッチングを支援しており、2016年度は20件を認定しました。

ほかにも、日本政府は、官と民が連携して公共性の高い事業などをより効率的・効果的に行うことを目指す官民連携(PPP:Public-Private Partnership)*にも取り組み、技術協力による制度整備や人材育成のほか、海外投融資や円借款を活用して、プロジェクトの計画段階から実施までの支援を行っています。

加えて、国連開発計画(UNDP)および国連児童基金(UNICEF(ユニセフ))などの国際機関は、開発途上国における豊富な経験と専門性を活かし、日本企業による包摂(ほうせつ)的ビジネス*を推進しています。

ア.協力準備調査(PPPインフラ事業)

近年、新興・開発途上国においては、建設段階のみならず、完工後の運営・維持管理を含めたインフラ事業の一部に民間活力を導入し、さらに高い効果と効率を目指す官民協働による(PPP)インフラ整備の動きが世界的に拡大しています。こうしたPPPインフラ事業においては、官民の適切な役割分担を策定するために、案件形成の初期の段階から官民が連携して取り組むことが重要であることから、JICAは、海外投融資や円借款の活用を前提としたインフラ事業への参画を計画している民間企業から事業提案を広く公募し、その提案企業にフィージビリティ調査*を委託することで事業計画の策定を支援しています。2010年の制度開始以来これまで、JICAは水資源、都市開発、資源・エネルギー、運輸などの分野において70件の提案を採択しました(2017年11月末時点)。

イ.開発途上国の課題解決型ビジネス(SDGsビジネス)調査

貧困からの脱却と持続可能な開発を実現するためには、あらゆるステークホルダーの連携が一層重視され、民間企業による貢献が期待されています。そうした中、JICAは2010年に民間企業からの提案に基づき、BOPビジネスの事業化に向けた調査を目的に「協力準備調査(BOPビジネス連携促進)」を開始し、2016年までに114件を採択しましたが、近年、国連の場において、SDGsが策定されたことなどを受け、BOP層にとどまらない、より包括的な課題である開発途上国のSDGs達成に貢献するビジネス(SDGsビジネス)に事業の対象を拡大し、2017年の事業開始より、これまで9件の提案を採択しました。

ウ.開発途上国の社会・経済開発のための民間技術普及促進事業

開発途上国の社会・経済開発のための民間技術普及促進事業とは、開発途上国の政府関係者を主な対象とする日本での研修や現地でのセミナーなどを通じて、日本企業が持つ優れた製品、技術、システムなどへの理解を促すとともに、開発途上国の開発への活用可能性の検討を行うことを目的とした民間提案型事業です。JICAは民間企業から提案を募り、採択案件の実施は、提案した企業に委託します。その事業およびその後の民間企業の事業展開を通じ、日本が開発途上国の課題解決に貢献することを目的としています。また、民間企業にとっては、その対象の国における自社の技術、製品、システムへの認知度の向上、公共性の高いビジネスの具体的な展開、開発途上国政府関係者との間の人的ネットワーク形成などの効果が期待できます。2013年の制度開始以来、これまでに94件の提案を採択しました(2017年12月時点)。

エ.中小企業等の海外展開支援

発展著しい新興国や開発途上国の経済成長を取り込むことは、日本経済の今後の成長にとって重要な要素となっています。とりわけ、日本の中小企業は世界に誇れる多くの優れた製品・技術を有していますが、人材や知識・経験の不足により多くの企業が海外展開に踏みきれずにいます。一方で、開発途上国においては、こうした日本の中小企業等の製品・技術等が活用され、その国の経済社会開発に役立つことが期待されています。

実証実験現場(農作物栽培の様子)。「開発協力トピックス」を参照。(写真:(株)鳥取再資源化研究所)

このような状況を受け、外務省・JICAは、ODAを活用して、日本の中小企業等の海外展開を積極的に後押ししています。具体的には、中小企業からの提案に基づき、開発途上国の課題解決に貢献する中小企業等の海外事業に必要な基礎情報を収集し、事業計画を策定するための調査(基礎調査)、中小企業等の製品・技術等を相手国政府事業やODA事業に活用する可能性を検討するための調査(案件化調査)および中小企業等からの提案に基づき、製品・技術等に関する開発途上国の開発への現地適合性を高めるための実証活動を通じ、その普及方法を検討するための事業(普及・実証事業)を実施しています。

これらの事業は、日本の中小企業等の優れた製品・技術等を開発途上国の開発に活用することで、開発途上国の開発と日本経済の活性化の両立を図るものであり、2012年度から2017年度において、666件の中小企業による調査や普及・実証事業が採択されました。こうした事業の成果として、2017年5月末までに基礎調査、案件化調査および普及・実証事業を終了した296件について、企業アンケート調査を実施したところ、有効回答の約80%が対象国でビジネス展開を継続しているとの結果が出ています。

参加企業や経済団体等からは、こうした取組をさらに拡充してほしい、などの声が多く寄せられており、外務省・JICAは今後ともODAを活用した中小企業等の海外展開支援を積極的に推進していきます。

さらに、外務省は開発途上国政府の要望や開発ニーズに基づき、日本の中小企業の製品を供与することを通じ、その開発途上国の経済社会開発を支援するのみならず、その中小企業の製品に対する認知度の向上を図り、継続的な需要を創出し、日本の中小企業の海外展開を支援する無償資金協力(中小企業製品を活用した機材供与)も実施しています。

そのほか、日本政府は中小企業等が必要とするグローバル人材の育成を支援するため、企業に籍を置いたまま企業等の社員を青年海外協力隊やシニア海外ボランティアとして開発途上国に派遣する「民間連携ボランティア制度」*を2012年に創設し、企業等の海外展開を積極的に支援しています。

また、経済産業省でも、日本の中小企業等が海外展開する際の課題である現地人材の育成を図るため、日本での受入研修や海外への専門家派遣を通じた人材育成への支援等、民間企業の力を活用した開発途上国の経済成長のための技術協力に取り組んでいます。

●インド

社会基盤整備を加速するプレキャストコンクリート製品の普及に向けた案件化調査

中小企業海外展開支援事業(案件化調査)(2015年6月~2016年5月)

インドでは急速な都市化が進む一方で、雨期には河川の氾濫により道路の冠水や住宅の浸水などが頻発しており、道路脇の側溝や河川の堤防・橋梁(きょうりょう)・港湾などのインフラ整備に必要となるコンクリート構造物の需要が拡大しています。そのような中、トヨタ工機(株)をはじめとするコンクリート二次製品製造関連企業4社は、JICAの中小企業海外展開支援を受け、加速するインド都市部のインフラ整備に対応し、日本のプレキャストコンクリート製造技術を用いてインフラ整備に必要なコンクリート製品を普及させるために、マハラシュトラ州、グジャラート州、デリー準州の3都市で案件化調査を行いました。「プレキャストコンクリート製品」とは、あらかじめ(プレ)工場で型枠に流し込んで成形(キャスト)したコンクリート製品のことです。工場で設計どおりに作られているので、後は工事現場に運んで据え付ければ高品質なインフラを短い工期で造れることが特長です。

調査期間中の2016年1月には、トヨタ工機(株)の現地法人Toyota Forms India Private Limitedと共同で調査を行った不二コンクリート工業(株)の現地法人Fuji Silvertech Concrete Private Limitedの現地工場がグジャラート州アーメダバード市郊外に完工しました。トヨタ工機(株)の製品を筆頭に、日本製の型枠を使って作られるプレキャスト製品は、用途・品質ともに世界でもトップクラスの水準を誇ります。

排水用プレキャスト製品。品質は日本国内と同等であり、インドでは最高品質と評価されている。

新工場が稼働し、工期の大幅短縮、浸水防止性、耐震性等の強みを持つプレキャストコンクリート製造技術をJICAと共に積極的に現地で紹介した結果、100km以上の側溝工事の受注が決まるなど、ビジネスも本格稼動しています。また、トヨタ工機(株)や不二コンクリート工業(株)によるインド進出は日本国内のコンクリート業界専門誌や新聞で取り上げられ、製品の普及により、インド都市部を中心とした市民生活を支えるインフラとして社会基盤整備に貢献し、防災・災害対策にも役立つと考えられています。

オ.事業・運営権対応型無償資金協力

2014年度から、日本政府は、民間企業が関与して施設建設から運営・維持管理までを包括的に実施する公共事業に無償資金協力を行うことを通じ、日本企業の事業権・運営権の獲得を促進し、日本の優れた技術・ノウハウを開発途上国の開発に役立てることを目的とする事業・運営権対応型無償資金協力を導入しました。2016年度はミャンマーにおける漏水対策と、ケニアにおける医療廃棄物対策、カンボジアにおける上水道拡張の3件の案件を実施しています。

カ.円借款の制度改善

近年、日本の優れた技術やノウハウを開発途上国に提供し、人々の暮らしを豊かにするとともに、特に日本と密接な関係を有するアジアを含む新興国の成長を取り込み、日本経済の活性化にもつなげることが求められています。そのためには開発途上国と日本の民間企業双方にとって、より魅力的な円借款となるよう、制度の改善を一層進めていく必要があります。

日本は、2013年にそれまでの重点分野を「環境」および「人材育成」に整理した上で、「防災」および「保健・医療」を加えました。また、日本政府は、日本の優れた技術やノウハウを開発途上国へ技術移転することを通じて日本の「顔の見える開発協力」を促進するために本邦技術活用条件注5を導入し、適用範囲の拡大、金利引き下げ等の制度改善を行ったほか、災害復旧スタンド・バイ借款注6の創設などの追加的な措置を行ってきています。次に、日本政府は、官民連携(PPP)方式を活用したインフラ整備案件の着実な形成と実施を促進する、開発途上国政府による各種施策の整備と活用をニーズに応じて支援するべく、EBF円借款注7やVGF円借款注8などを導入しました。

また、2014年、日本政府は、同一セクター等の複数案件に対して包括的に円借款を供与する「セクター・プロジェクト・ローン」の本格活用を開始し、日本企業の参画が期待できる円借款事業の実施に当たっての事前資格審査と本体入札との一本化などを通じ、円借款のさらなる迅速化を図りました。さらには、新たなPPPインフラ信用補完スタンド・バイ借款注9を導入することなどを決定しました。

2015年に日本政府は、「質の高いインフラパートナーシップ」注10のフォローアップ策として、円借款の手続きの迅速化、新たな借款制度の創設など円借款や海外投融資の制度改善を行うことを発表しました。具体的には、たとえば、通常は3年を要する円借款における政府関係手続期間を重要案件については最短で約1年半まで短縮し、その他の案件についても最短で約2年まで短縮することや、JICAの財務健全性を確保することを前提として、外貨返済型円借款の中進国以上への導入、ドル建て借款、ハイスペック借款および事業・運営権対応型円借款を創設すること、また交換公文(E/N)で約束(コミット)する金額の中に「特別予備費枠」を増額計上すること、などです。ほかにも、開発途上国の地方自治体や公社等(サブ・ソブリン主体)に円借款を直接供与するに当たり、相手国の経済の安定性や相手国政府の十分なコミットメントなど各種要件が満たされる場合には、政府保証の例外的な免除を経協インフラ戦略会議にてケース・バイ・ケースで決定することとしました。また、日本政府は、無償資金協力等を通じて、実証・テストマーケティング事業を実施することとしました。2016年に日本政府は、「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」注11において、迅速化のさらなる推進を発表し、事業実施可能性調査(F/S)注12開始から着工までの期間を最短1年半に短縮するとともに、事業期間の「見える化」を図ることとしました。

キ.海外投融資

民間企業による開発途上国での事業はリスクが高いなどの理由により、民間金融機関からの融資が受けにくい状況にあります。そこで、日本はJICAの海外投融資*を活用して、開発途上国において民間企業が実施する開発事業へ直接、出資・融資を行うことにより支援しています。

海外投融資は、2001年に発表された「特殊法人等整理合理化計画」において、基本的に、2001年度末までに承諾された案件以外、出融資を行わないこととなっていました。しかし、民間部門を通じて開発効果の高い新しい事業実施のための資金需要に対応する必要性の高まりから、JICAは2011年以降にベトナムにおける産業人材育成事業やパキスタンにおける貧困層向けマイクロファイナンス事業など、民間企業に対する海外投融資を試行的に再開しました。

2012年にJICAは海外投融資を本格的に再開し、ミャンマーのティラワ経済特別区(Class A)開発事業など2016年度末までに計16件の出・融資契約を調印しています。また、海外のインフラ事業に参画する日本企業の為替リスクを低減するため、日本政府は海外投融資制度について、従来の円建てに加え、現地通貨建て(2014年)、米ドル建て融資(2015年)の導入を相次いで発表しました。2015年に日本政府は、「質の高いインフラパートナーシップ」のフォローアップとして、海外投融資の迅速化、対象の拡大およびJICAと他機関の連携強化を行うことを発表し、民間企業等の申請から原則1か月以内に審査を開始すること、JBICに案件の照会があった場合の標準回答期間を2週間とすること、民間金融機関との協調融資を可能とすること、および「先導性」要件の見直し、既存の民間金融機関による非譲許的な融資で現状対応できない場合に融資できることとしました。

2016年に日本政府は、「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」において、JICA海外投融資の柔軟な運用・見直しとして海外投融資の出資比率を25%から50%(最大株主にならない範囲)まで拡大するなど、出資比率上限規制の柔軟化やユーロ建て海外投融資の検討を行うこととしました。

- *BOPビジネス

(BOP:Base of the Economic Pyramid) - 開発途上国の低所得層※を対象にした社会的な課題解決に役立つことが期待されるビジネス。低所得層は約50億人、世界人口の約7割を占めるともいわれ、潜在的な成長市場として注目されている。低所得層を消費、生産、販売などのバリューチェーンに巻き込むことで、持続可能な、現地における様々な社会的課題の解決に役立つことが期待される。

事例として貧困層向けの乳幼児用栄養強化食品等の販売を通じて栄養改善を図るモデル、貧困農家に対する高品質の緑豆栽培に係る技術支援を通じて、収穫量・品質改善による所得向上を図るモデルなどが挙げられる。

※低所得層:1人当たりの年間所得が購買力平価で3,000ドル以下の層。購買力平価とは物価水準の差を除去することによって、異なる通貨の購買力を等しくしたもの。 - *草の根・人間の安全保障無償資金協力

- 人間の安全保障の理念を踏まえ、開発途上国における経済社会開発を目的とし、草の根レベルの住民に直接裨益する、比較的小規模な事業のために必要な資金を供与するもの(供与限度額は、原則1,000万円以下)。対象となる団体は、開発途上国で活動するNGO(ローカルNGOおよび国際NGO。ただし、日本NGO連携無償資金協力の対象団体は除く)、地方公共団体、教育機関、医療機関等の非営利団体。日本の企業および地方自治体と連携した案件も積極的に推奨されている。

- *ODAを活用した官民連携

(PPP:Public-Private Partnership) - 官によるODA事業と民による投資事業などが連携して行う官民協力の方法。民間企業の意見をODAの案件形成の段階から取り入れて、たとえば、基礎インフラはODAで整備し、投資や運営・維持管理は民間で行うといったように、官民で役割分担し、民間の技術や知識・経験、資金を活用し、開発効率の向上とともにより効率的・効果的な事業の実施を目指す。

PPPの分野事例として上下水道、空港建設、高速道路、鉄道などが挙げられる。 - *包摂(ほうせつ)的(インクルーシブ)ビジネス

(Inclusive Business) - 包摂的な市場の成長と開発を達成するための有効な手段として、国連および世界銀行グループが推奨するビジネスモデルの総称。社会課題を解決する持続可能なBOPビジネスを含む。

- *フィージビリティ調査

- 立案されたプロジェクトが実行(実現)可能かどうか、検証し、実施する上で最適なプロジェクトを計画・策定すること。プロジェクトがどのような可能性を持つか、適切であるか、投資効果について調査する。

- *民間連携ボランティア制度

- 民間企業等の社員を青年海外協力隊やシニア海外ボランティアとして開発途上国に派遣し、企業のグローバル人材の育成や海外事業展開にも貢献するもの。企業等の要望に応じ、派遣国、職種、派遣期間等を相談しながら決定する。事業展開を検討している国等へ派遣し、活動を通じて、文化、商習慣、技術レベル等の把握、語学の習得のみならず、コミュニケーション能力や問題解決力、交渉力などが身に付き、帰国後の企業活動に還元されることが期待される。

- *海外投融資

- JICAが行う有償資金協力の一つで、開発途上国での事業実施を担う民間部門の法人等に対して、必要な資金を出資・融資するもの。民間企業等の開発途上国での事業は、雇用を創出し経済の活性化につながるが、様々なリスクがあり高い収益が望めないことも多いため、既存の金融機関から十分な資金が得られないことがある。海外投融資は、そのような民間の金融機関だけでは対応が困難な事業、かつ、開発効果が高い事業に出資・融資することにより、開発途上国の開発を支援する。支援対象分野は①インフラ・成長加速、②SDGs(Sustainable Development Goals)・貧困削減、③気候変動対策。

BOPビジネスイメージ図

- 注5 : 本邦技術活用条件 STEP:Special Terms for Economic Partnership

- 注6 : 災害の発生が予想される開発途上国に対して、事前に円借款の契約を締結しておき、災害が発生した際には、迅速に復旧のための資金を融通できる仕組み。

- 注7 : EBF(Equity Back Finance)円借款は、開発途上国政府・国営企業等が出資をするPPPインフラ事業に対して、日本企業も事業運営主体に参画する場合、開発途上国の公共事業を担う特別目的会社(SPC:Special Purpose Company)に対する開発途上国側の出資部分に対して円借款を供与するもの。

- 注8 : VGF(Viability Gap Funding)円借款は、開発途上国政府の実施するPPPインフラ事業に対して、原則として日本企業が出資する場合において、SPCが期待する収益性確保のため、開発途上国がSPCに供与する採算補塡(VGF)に対して円借款を供与するもの。

- 注9 : PPPインフラ信用補完スタンド・バイ借款は、オフテイク契約の履行を確保する仕組みの整備と活用を開発途上国政府に促し、そのことにより官民の適切なリスク・シェアリングに基づくPPPインフラ整備を促進することを目的として、事業者からの保証履行請求に基づく貸付等を行うもの。

- 注10 : 「質の高いインフラパートナーシップ」は、①日本の経済協力ツールを総動員した支援量の拡大・迅速化、②アジア開発銀行(ADB)との連携、③国際協力銀行(JBIC)の機能強化等によるリスク・マネーの供給拡大、④「質の高いインフラ投資」の国際的スタンダードとしての定着を内容の柱としている。

- 注11 : 「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」は2016年5月のG7伊勢志摩サミットで安倍総理大臣が紹介。アジアを含む世界全体のインフラ案件向けに、今後5年間の目標として、オールジャパンで約2,000億ドルの資金等を供給すると同時に、さらなる制度改善やJICA等関係機関の体制強化と財務基盤の確保を図っていくことを盛り込んでいる。

- 注12 : フィージビリティ・スタディ(フィージビリティ調査)。

(2)大学・地方自治体との連携

日本は、より効果的なODAの実施のため、大学や地方自治体が蓄積してきた実務的な経験や知見を活用しています。

ア.大学との連携

長崎大学医学部病理学博士課程にて研究を行うミャンマー人研修員。(写真:長崎大学医学部)

政府は、大学が持つ開発途上国の開発に貢献する役割、国際協力を担う人材を育成する役割、日本の援助哲学や理論を整理し、発信する役割等を踏まえ、援助の理論整理、実践、国民への教育還元までの援助のサイクル全般への広い知的な協力を狙って、様々な大学と共同で技術協力や円借款事業、草の根技術協力事業をはじめとする市民参加事業等を推進しています。

一例として、開発途上国の経済社会開発の中核となる高度人材の育成を目的に、政府はJICAの人材育成奨学計画(JDS)を活用し、開発途上国の若手行政官等を留学生として累計36大学で受け入れており、2016年度は新規に266名を受け入れています。

また、産学官連携によるアフリカ産業人材の育成(ABEイニシアティブ)では、日本全国の67大学123研究科が研修員を受け入れています。ASEAN諸国に対しては、JICAの技術協力プロジェクトとして、アセアン工学系高等教育ネットワーク(AUN/SEED-Net)プロジェクト*を実施しており、日ASEAN大学間のネットワーク強化や産業界との連携、周辺地域各国との共同研究等を行っています。

これらの協力は、開発途上国の開発に寄与していることに加え、日本の大学の国際化にも貢献しています。

イ.地方自治体との連携

日本の地方自治体の持つ様々なノウハウは世界中の開発途上国の経済や社会の発展において必要とされています。たとえば、多くの開発途上国では近年成長や都市化が著しい反面、環境問題やインフラの問題などへの対応が追いつかない中で、水、エネルギー、廃棄物処理、防災等の分野で豊富な知見を蓄積している日本の地方自治体の協力がますます必要とされていることから、日本政府はODAへの自治体の参画を推進してきました。また、地方自治体の側のニーズの観点からも、日本の地域の活性化促進やグローバル化促進のため、自治体の海外展開を積極的に推進しています。

2016年度には、日本政府は海外展開経験を有する地方自治体等の経験・ノウハウ・ネットワーク等を、他の自治体や中小をはじめとする地元企業等と共有し連携を深めることで、開発途上国の開発や国際協力を実施する自治体等の裾野を拡大するとともに、国際化や産業振興など地域の活性化につなげることを目的とした「自治体間連携セミナー」15件を実施しました。日本政府は、2017年度にはより内容の充実を図り、多くの自治体関係者に海外事業実施の魅力やノウハウを知っていただくことで、海外展開をさらに推進しています。

2015年に日本政府は、無償資金協力事業(地方公共団体提案型)を開始し、2015年度に大阪市のベトナム「ホーチミン市非開削下水道管路更生計画」を、2016年度に横浜市のフィリピン「メトロセブ・腐敗槽汚泥処理施設建設計画」を条件付き採択しました。2016年より、日本政府は、地方自治体連携草の根無償を設け、日本の地方自治体が現地NGOや地方公共団体等の連携を促進する案件を積極的に採択するための優先枠を設定し、積極的にマッチングを支援しています。日本政府は、これらの様々な取組を通じ、自治体との連携をさらに促進していきます。

- *アセアン工学系高等教育ネットワーク

(AUN/SEED-Net:ASEAN University Network/Southeast Asia Engineering Education Development Network) - ASEANに加盟する10か国における工学分野のトップレベルの26大学と、日本の支援大学14校から構成される大学ネットワークとして、2001年に発足。東南アジアと日本の持続的な発展のために、工学分野で高度な人材を輩出するべく様々な研究・教育活動を実施してきている。このプロジェクトは、東南アジア諸国の政府や大学、本邦大学の協力の下、JICAを通じて主に日本政府が支援を行っている。

(3)市民社会との連携

現在の国際社会では、民間企業、地方自治体、非政府組織(NGO)をはじめとする多様な主体が開発課題の解決、そして開発途上国の質の高い成長にますます大きな役割を果たしています。このような中で、NGOを中心とする市民社会との連携は、開発協力に対する市民の理解と参加を促進し、開発協力を支える社会基盤をより一層広げ、強化していく観点から重要です。

ア.青年海外協力隊・シニア海外ボランティアによる開発途上国支援への直接参加

モンゴルの職業訓練校にて、革・布等の手工芸製品の作成を指導する青年海外協力隊員の谷口圭太郎さん(中央)。(写真提供:谷口圭太郎)

1965年に発足し、2015年に50周年を迎えた青年海外協力隊事業は、累計で88か国に約4万人を派遣し、まさしく日本の「顔の見える開発協力」として開発途上国の発展に貢献してきました。青年海外協力隊事業は、技術を有する20歳から39歳までの男女が、シニア海外ボランティア事業は、幅広い技術、豊かな経験を持つ40歳から69歳までの男女が、開発途上国に原則2年間滞在し、ボランティアとして現地の人々と生活や労働を共にしながら、経済社会開発に協力する国民参加型事業です。

これらのボランティア事業は、現地の経済社会発展のみならず、現地の人たちの日本への親しみを深めることを通じて、日本とこれらの国との間の相互理解・友好親善を促進しています。また、近年は帰国したボランティアが、日本の民間企業の開発途上国への進出等に貢献するなどボランティア経験の社会還元という側面も注目されています。

日本政府は、こうした取組を促進するため、帰国ボランティアの進路開拓支援を行うとともに、現職参加*の普及・浸透に取り組むなど、これらのボランティア事業に参加しやすくなるよう努めています。

- *現職参加

- 現在、企業や国・地方自治体、学校に勤務している者が、休職や職務専念義務免除などの形で所属先に身分を残したまま青年海外協力隊やシニア海外ボランティアに参加すること。

イ.NGOへの支援や活動への参加

日本のNGOは、開発途上国・地域において教育、医療・保健、農村開発、難民支援、地雷・不発弾処理技術指導など様々な分野において質の高い開発協力活動を実施しています。また、NGOは、地震・台風などの自然災害や紛争等の現場において迅速かつ効果的な緊急人道支援活動を展開しています。このように日本のNGOは、開発途上国それぞれの地域に密着し、現地住民の支援ニーズにきめ細かく丁寧に対応することが可能であり、政府や国際機関による支援では手の届きにくい草の根レベルでの支援を行うことができます。また、外務省はこうした「顔の見える開発協力」を行う日本のNGOを開発協力における重要なパートナーとして連携を重視しています。具体的には、外務省は①NGOの開発協力活動に対する資金面での協力、②NGOの能力強化に対する支援、③NGOとの対話を進めています。

さらに、外務省は開発協力大綱の下、NGOとの今後5年間における連携の方向性にかかわる計画をNGOと共同で作成し、2015年に発表し、その後NGOと共に、2017年6月に同計画の2016年度進捗(しんちょく)報告を行うなど、この計画のフォローアップを行っています。

ウ.NGOが行う事業への資金協力

日本政府は、日本のNGOが開発途上国・地域において開発協力事業および緊急人道支援事業を円滑かつ効果的に実施できるように様々な協力を行っています。

■日本NGO連携無償資金協力

パレスチナで被災した子どもの栄養改善のために医療支援を行う様子。詳細は「案件紹介」を参照。(写真:パレスチナ子どものキャンペーン)

外務省は、日本NGO連携無償資金協力として、日本のNGOが開発途上国で実施する経済社会開発事業に資金を提供しています。2016年度に54団体が、この枠組みを通じて、29か国・1地域において、医療・保健、教育・人づくり、職業訓練、農村開発、水資源開発、地雷・不発弾処理のための人材育成支援等の分野で、総額約43.5億円の事業を102件実施しました。

■ジャパン・プラットフォーム(JPF)

JPF「南スーダン支援」プログラムにおいて設立した小学校の敷地で植樹をするJPF事務局スタッフ。(写真:JPF)

2000年にNGO、政府、経済界の連携によって設立された緊急人道支援組織である特定非営利活動法人「ジャパン・プラットフォーム(JPF)」には、2017年7月時点で47のNGOが加盟しています。JPFは、外務省から供与されたODA資金や企業・市民からの寄付金を活用して、大規模な災害が起きたときや紛争により大量の難民が発生したときなどに生活物資の配布や生活再建等の緊急人道支援を行っています。2016年度にJPFは、アフガニスタン人道支援、イエメン人道危機対応支援、イラク・シリア難民・国内避難民支援、パレスチナ・ガザ人道支援、南スーダン支援、モンゴル雪害支援など、10プログラムで77件の事業を実施しました。

■NGO事業補助金

外務省は、日本のNGOを対象に、経済社会開発事業に関連し、事業の形成、事業実施後の評価、国内外における研修会や講習会などを実施するNGOに対し、200万円を上限に総事業費の2分の1までの補助金を交付しています。2017年には12団体がこの補助金を活用し、プロジェクト形成調査および事後評価、国内外でのセミナーやワークショップなどの事業を実施しました。

■JICAの草の根技術協力事業ほか

ベトナム・ナムザン郡少数民族地域における住民主体による地域活性化のための人材育成事業による少数民族の村で開発した観光特産品。(公益財団法人 国際開発救援財団)(写真:JICA)

JICAの技術協力プロジェクトはNGOを含む民間の団体に委託して実施される場合があり、NGO、大学や地方自治体といった様々な団体の専門性や経験も活用されています。さらに、JICAはNGOや大学、地方自治体などが提案する案件で、開発途上国の地域住民の生活向上に直接役立つ協力活動について、ODAの一環として事業委託する「草の根技術協力事業」*を実施しており、2016年度は260件の事業を世界51か国で実施しました。(注:2016年度の実施案件で、全支援形態の実績です。)

- *草の根技術協力事業

- 国際協力の意思を持つ日本のNGO、大学、地方自治体および公益法人等の団体による、開発途上国の地域住民を対象とした国際協力活動を、JICAがODAの一環として支援し、共同で実施する事業。

団体の規模や種類に応じて、次の3つの支援方法がある。

①草の根パートナー型(事業規模:総額1億円以内、期間:5年以内)

②草の根協力支援型(事業規模:総額1,000万円以内、期間:3年以内)

③地域提案型(事業規模:総額3,000万円以内、期間:3年以内。地域活性化特別枠は総額6,000万円以内)

エ.NGO活動環境の整備

NGOに対する資金協力以外のさらなる支援策として、NGOの活動環境を整備する事業があります。これは、NGOの組織体制や事業実施能力をさらに強化するとともに、人材育成を図ることを目的とした事業で、外務省は、具体的には以下の4つの取組を行っています。

■NGO相談員制度

外務省の委嘱を受けた全国各地の経験豊富なNGO団体(2016年度は16団体に委嘱)が、市民やNGO関係者から寄せられる国際協力活動やNGOの組織運営の方法、開発教育の進め方などに関する質問や相談に対応する制度です。そのほか、NGOの相談員は国際協力イベントや教育現場等において国際協力に関する講演やセミナー等を無料で提供し、多くの人がNGOや国際協力活動に対して理解を深める機会をつくるようにしています。

■NGOインターン・プログラム

NGOインターン・プログラムは、まず日本の国際協力NGOへの就職を希望する若手人材のために門戸を広げると同時に、将来的には日本のODAにも資する若手人材の育成を目指しています。これを通じて日本のNGOによる国際協力を拡充し、それによりODAとNGOとの連携関係をさらに強化していくことを目的として、外務省はインターンの受入れと育成を日本の国際協力NGOに委託し、育成にかかる一定の経費を支給しています。

インターン受入れNGOは、「新規」に10か月採用されたインターンをさらに12か月間の「継続」インターンとして採用するための申請を行うことができ、最長22か月かけてインターンの育成を行うことが可能となっています。2016年度は、このプログラムにより、計10人がインターンとしてNGOに受け入れられました。

●ホンジュラス

首都テグシガルパ市南東部における青少年育成を通じた住みやすいコミュニティづくり支援事業

日本NGO連携無償資金協力(2016年3月~(実施中))

テグシガルパ市アト・デ・エンメディオ地区で開催されたコミュニティ活動。地区の平和を祈り「平和行進」が開催され、地域住民が行進を行った。(写真:特活AMDA社会開発機構)

ホンジュラスの首都テグシガルパ市は、治安が悪く、その治安の悪さが国全体の成長の大きな妨げにもなっています。また、犯罪の若年化も顕著です。安心して生活できない状況は住民同士のつながりを薄くしているようです。こうした状況の中、日本のNGOである特定非営利活動法人AMDA社会開発機構は、テグシガルパ市で犯罪の加害者・被害者の圧倒的な割合を占める若者を対象とした育成と治安を含めたコミュニティの生活環境向上を目指す事業を実施しています。

AMDA社会開発機構は、青少年を含む地域コミュニティの強化を通じてホンジュラスの最大の問題の一つである青少年による犯罪の予防・対策に取り組んでおり、その活動の一つとして青年リーダーを中心に青少年が興味を持つテーマを取り上げ、科学、音楽、スポーツ等の校内クラブ結成とその活動を支援しています。また、日本の町内会活動を参考にしたコミュニティ活動の実施も推進しています。2017年5月にはコミュニティ・グループが企画したサッカー大会が開催され、「スポーツを通し、友情と親睦を深め健全な時間を共有しよう。」とのスローガンの下、青少年が健全にスポーツに打ち込める環境を取り戻すための第一歩とすることを目指すイベントとなりました。

また、コミュニティは日本が長年支援してきたコミュニティ警察等の地元の機関と協力しながら、持続的な活動ができるように工夫をしています。

■NGO海外スタディ・プログラム

NGO海外スタディ・プログラムは、日本の国際協力NGOの人材育成を通じた組織強化を目的として、日本の国際協力NGOの中堅職員を対象に、1か月から6か月程度まで、海外での研修を受けるための経費を支給するものです。このプログラムは、国際開発分野の事業や同分野の政策提言等において優良な実績を有する海外NGO、または国際機関にて実務能力の向上を図る「実務研修型」と、海外の研修機関が提供する有料プログラムの受講を通じて専門知識の向上を図る「研修受講型」の二つの形態で実施しています。研修員は、所属団体が抱える課題に基づき研修テーマを設定し、帰国後には研修成果の還元として、所属団体の活動に役立てるとともに、ほかのNGOとも情報を広く共有し、日本のNGO全体の能力強化に尽力することとしています。2016年度は、このプログラムにより、13人が研修を受けました。

●イラク

イラク共和国エルビル県学校補修事業

日本NGO連携無償資金協力(平成28年度)

イラクのクルディスタン地域では、度重なる紛争や石油価格の下落による経済危機の影響で、破損が多く危険な状態にある学校の補修工事ができず、生徒たちは、電気設備が壊れた暗い教室や水が流れないトイレを使用せざるを得ない劣悪な環境に置かれていました。さらに同地域には大量の難民・国内避難民が流入し、生徒数が大幅に増加することで、設備の劣化に拍車がかかり、学校を安全で衛生的な施設に改善することが差し迫った課題でした。

こうした課題に対し、日本のNGOである認定NPO法人IVYは、イラクのエルビル県内にある老朽化した学校校舎4校の補修工事を実施しました。補修後は教員を対象に校舎維持管理のためのワークショップを開催し、維持管理体制の構築を図りました。

壁、天井も明るい色で塗り替えられて、きれいになったマム小学校の教室。(写真:認定NPO法人IVY)

ゴミ集積所にゴミを捨てに来たジン小学校の子どもたち。(写真:認定NPO法人IVY)

この事業により、約4,000人の生徒たちが安全で衛生的な環境で教育を受けられるようになりました。また、交通量の多い道路に校門が面しているため、年間数人の生徒が亡くなっていましたが、補修後の学校には新しい門の設置も行われ、同校校長は「日本の支援が生徒たちの命を救ってくれた」と感謝の言葉を述べています。また、教員向けワークショップにおいて、日本の学校では生徒が自ら清掃活動を行っていることを紹介したところ、イラクでも是非取り入れたいとの意気込みを持つ教員も出てきて、日本が提供した清掃用品を利用し、実際に生徒たちが清掃活動を行うようになるなど、教員や生徒らの意識改革にもつながっています。

■NGO研究会

政府は、NGOの能力、専門性向上のための研究会の実施を支援しています。具体的には、業務実施を委嘱されたNGOがほかのNGO等の協力を得ながら、調査、セミナー、ワークショップ(参加型の講習会)、シンポジウムなどを行い、具体的な改善策を報告・提言することを通じて、NGO自身の組織および能力の強化を図ります。2016年度、NGO研究会は、「NGOセクター全体が取り組める『持続可能な開発目標(SDGs)』モニタリング・評価ツールの作成」、「緊急人道支援関係者向けの指導要領と教材の開発を通じて、支援の質とアカウンタビリティに関する国際基準のさらなる普及と啓発方法の確立」、「脆弱(ぜいじゃく)国に対する教育支援とNGOの役割 中東地域を中心とする社会的弱者に対する質の高い教育の提供及びNGOと他のアクターとの連携」の3つのテーマに関する研究会を実施しました。活動の報告書・成果物は外務省のODAホームページに掲載されています。

■NGO等活動支援事業

外務省が行う支援のほかに、JICAでは国際協力活動を実施しているNGO・NPO、公益法人、教育機関、自治体等の団体(NGO等)が、より効果的で発展的な事業を実施・推進するため、様々な形で研修等のプログラムを実施しています。

■NGO-JICAジャパンデスク

JICAはNGOの現地での活動を支援するとともに、NGOとJICAが連携して行う事業の強化を目的として、「NGO-JICAジャパンデスク」を海外20か国に設置しています。

オ.NGOとの対話

■NGO・外務省定期協議会

NGO・外務省定期協議会は、NGOと外務省との連携強化や対話の促進を目的として、ODAに関する情報共有やNGOとの連携の改善策などに関して定期的に意見交換する場として1996年度に設けられました。現在では、年1回の全体会議に加え、「ODA政策協議会」と「連携推進委員会」の二つの小委員会が設置されています。どちらの小委員会も原則としてそれぞれ年3回開催されます。「ODA政策協議会」ではODA政策全般に関する意見交換が、「連携推進委員会」ではNGO支援・連携策に関する意見交換が行われています。

■NGO・在外ODA協議会(通称:ODA・NGO(オダンゴ)協議会)

2002年以降、日本政府は開発途上国で活動する日本のNGOと意見を交換する場として「NGO・在外ODA協議会(通称:ODA・NGO(オダンゴ)協議会)」を開設しました。NGO等がODAの効率的・効果的な実施について意見交換を行っています。

■NGO-JICA協議会

JICAは、NGOとの対等なパートナーシップに基づき、より効果的な国際協力の実現と、国際協力への市民の理解と参加を促すために、NGO-JICA協議会を年に4回開催しています。

(4)国際機関・地域機関等との連携

ア.国際機関との連携の必要性

近年、貧困、気候変動、防災、保健など、一国のみで解決が困難な、国境を越える地球規模課題に対して、国際社会が一致団結して取り組むことが強く求められています。このような中、積極的平和主義に基づく日本の政策目標を実現する上で、危険地域を含む幅広いネットワークや、高い専門性を有する国際機関との連携は極めて重要です。

また、国際機関を通じた支援の実施においては、日本企業やNGO等、日本の様々な担い手との連携が図られています。

■政策における国際機関との連携の例

2017年4月、日本がOECDと共催した「第1回アジア国際経済フォーラム」で、グリアOECD事務総長がスピーチをしている様子。

「2030アジェンダ」策定過程においても、日本は、国際社会と密接に連携し、新しい国際開発目標の策定に向けた議論を主導しました。

2016年、日本はOECD開発センターに復帰しました。注13同センターは、開発途上国の開発問題に関する調査・研究を行うOECD内のシンクタンクです。OECD加盟国のみならず、OECDに非加盟の新興国・途上国も参加し、様々な地域における開発について政策対話を行う場として、重要な役割を持っています。日本も、同センターの活動に積極的に協力、関与していく考えであり、同センターとアジアとの関係をさらに強化していく役割を果たしています。2017年4月、日本はOECD開発センターや東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA)と共催で「第1回アジア国際経済フォーラム」を開催し、質の高いインフラ投資、循環経済、持続可能な都市を議題とする議論を行いました。このフォーラムでは、アジアにおけるインフラ需要への対応には、国際スタンダードに沿った形での質の高いインフラの供給量を増やすことが重要であり、そのためにOECDと緊密に連携することが必要であるとの認識が参加者の間で共有されました。

イ.地域機関との連携の例

ASEAN(東南アジア諸国連合)は、2015年末に「政治・安全保障共同体」「経済共同体」「社会・文化共同体」から成る「ASEAN共同体」を構築し、域内の連結性強化を最重要の課題として掲げてきました。日本は、統合を強めたASEAN が地域協力のハブとなることが、地域の安定と繁栄にとって重要であるとの観点から、これまでのインフラや投資環境整備の経験を活かし、連結性強化に向けたASEAN の努力を支援してきました。

ASEAN共同体の構築およびその後の統合努力においては、域内の連結性強化や開発格差の是正など、残された様々な課題の解決に向けた取組を、これまで以上に推進していく必要があります。日本は引き続き、ASEANとの信頼と友好の絆(きずな)を強化していきながら、ASEAN統合に向けた積極的な協力を行っていく方針です。

ウ.他のドナー国との連携

日本は、他のドナー(援助国)との開発協力における協調を推進しています。2017年には、EUと開発協力に関する対話を行いました。主要ドナー全体のODA予算が減少傾向にある中で、限られたODA予算を効果的に活用し開発協力を進め、国際社会全体で開発課題に取り組むためにも、国際機関や他のドナーとの協力や連携の重要性は高まっています。

米国との関係では、2017年2月に首脳間で立ち上げに合意した麻生副総理大臣とペンス副大統領の下での日米経済対話等でも協力が進んでいます。

2017年10月に行われた日米経済対話第2回会合では、インド太平洋地域におけるインフラ・プロジェクトは、市場競争、透明性、責任ある資金調達、開かれ、公平な市場アクセス、ならびにグッドガバナンスの高い基準と整合的であるべきことを確認しました。さらに、同年11月に開催された日米首脳会談では、新興市場における開発を支援するため、エネルギー、インフラ、その他の重要な分野における投資機会に関し協力するとのコミットメントを強調しました。また、第三国のインフラ整備を共同で進めるために関連機関を連携させることで一致しました。

これまで国際社会では、経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会(DAC(ダック))の加盟国、いわゆる伝統的なドナー国が中心となって開発協力を行ってきましたが、近年、中国、インド、サウジアラビア、ブラジル、トルコなどの新興ドナー国も開発途上国の開発課題に大きな影響力を持っています。

G20の枠組みにおいても、開発課題について先進国のみならず、新興国・開発途上国を交えた形で協議が行われるようになったこともこの現れです。新興ドナーが国際的な取組と調和した開発協力を行うよう、日本は様々な会合への新興ドナーの参加を促し、話し合いを進めています。

自らが援助を受ける側から主要な援助国へと歩んできた経験を持つ日本は、新興国をはじめとする諸国と連携して、南南協力を支援するための三角協力を推進しています。

エ.国際的な議論への積極的貢献

グローバル化が進む中で、世界の国々が相互に影響を与えたり、依存したりする度合いは急速に高まっており、貧困や紛争、感染症や環境問題など、一国のみの問題ではなく国際社会全体にかかわるものとして協力して取り組むべき脅威や課題も少なくありません。

日本は、2030アジェンダの採択に向け、国際社会の議論が本格化する前から、MDGsフォローアップ会合の開催や非公式な政策対話の主催、国連総会サイドイベントの開催、また、2015年からの政府間交渉にも積極的に参加し、真に効果的な新しいアジェンダの策定を主導してきました。さらに、2015年に採択された仙台防災枠組では、各国政府が「防災」を政策の優先課題として位置付けること、防災の観点をあらゆる開発政策、計画に取り入れること、結果として「防災」への投資が拡大されることの3点から成る概念である「防災の主流化」が強調されました。2017年7月の国連水と災害特別会合では、日本から国土強靱(きょうじん)化の国際的推進への意欲を示しました。日本は、その知見を十分に活用し、持続可能で強靱な社会の実現のため、国連の場を中心に、国際社会を主導していきます。

一方、経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会(DAC)では、対開発途上国援助の量的拡大とその効率化を図るべく、新興国や民間部門等の開発に携わる多様な主体との連携を強化し、また、公的および民間資金をより効果的に動員し、活用しようとしています。具体的には、各国のODA実績が正当に評価されるための測定方法の改定や、民間による投資や新興ドナー国の資金などのODA以外の開発資金を幅広く統計として捕捉する方策について議論が行われています。

また、SDGs等の国際的な開発目標を達成するため、援助の「量」に加え、援助効果(「質」)の向上のための取組が「効果的な開発協力に関するグローバル・パートナーシップ(GPEDC)」において進められています。

2016年に開催された、第2回GPEDCハイレベル会合では、SDGs達成に向けた効果的な開発協力の貢献について有意義な議論が行われました。特に、開発に民間投資をより一層活用していく必要性が確認されました。また、日本は、SDGs達成の有効なツールの一つである三角協力について、コストシェアリングを含む日本の効果的な実施に係る考え方を説明しました。

日本は韓国等と共に2010年より、「アジア開発フォーラム」を開催し、ODAの効果的な利用や、アジアの開発経験がどのようにアジア内外の開発課題解決に適用できるか議論し、国際的な開発の議論に対し、「アジアの声」を形成、発信しています。

- 注13 : 日本は、OECD開発センターに設立当時(1962年)から参加していたが、同センターのガバナンス等の問題により、2000年に脱退。しかしながら、同センターのガバナンスの改善に進展が見られ、また新規参加国が増加していることなどを踏まえ、復帰を決定した。