2-2 平和と安定、安全の確保のための支援

(1)平和構築支援

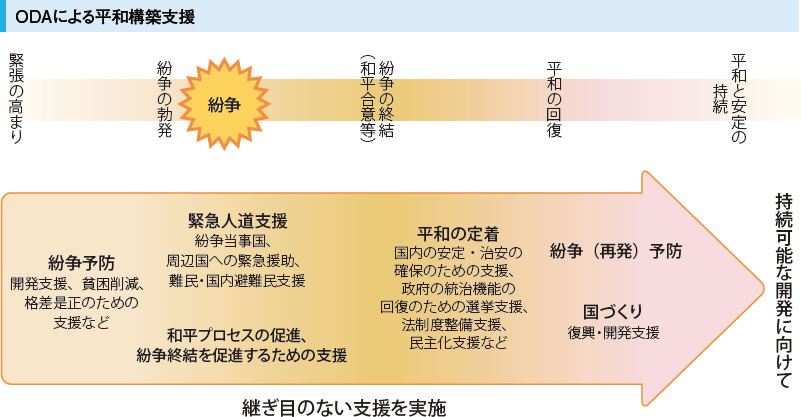

国際社会では、依然として民族・宗教・歴史などの違いによる対立を原因とした地域・国内紛争が問題となっています。紛争は、多数の難民や国内避難民を発生させ、人道問題や人権を侵害する問題を引き起こします。そして、長年にわたる開発の努力の成果を損ない、大きな経済的損失をもたらします。そのため、紛争の予防、再発の防止や、持続的な平和の定着のため、開発の基礎を築くことを念頭に置いた「平和構築」のための取組が国際社会全体の課題となっています。

< 日本の取組 >

2005年に設立された国際連合平和構築委員会などの場において、紛争の解決から復旧、復興または国づくりに至るまでの一貫した支援に関する議論が行われており、日本もこれまで平和構築基金に4,600万ドルを拠出しています。また、国連の場を活用し、ハイレベルでも平和構築の重要性が確認されており、2016年7月には岸田外務大臣がニューヨークに出張し、「アフリカにおける平和構築」に関する国際連合安全保障理事会(国連安保理)公開討論を実施したほか、同年9月の平和構築基金プレッジング会合において岸田外務大臣から、当面1,000万ドル規模の拠出を目指す旨を表明するなど、日本も国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、活発な取組を実施しています。

また、日本は、紛争下における難民の支援や食糧支援、和平(政治)プロセスに向けた選挙の支援などを行っています。紛争の終結後は、平和が定着するように、元兵士の武装解除、動員解除および社会復帰(DDR)〈注66〉への取組を支援します。そして治安部門を再建させ、国内の安定・治安の確保のための支援を行っています。また、難民や国内避難民の帰還、再定住への取組、基礎インフラ(経済社会基盤)の復旧など、その国の復興のための支援を行っています。さらに、平和が定着し、次の紛争が起こらないようにするため、その国の行政・司法・警察の機能を強化し、経済インフラや制度整備を支援し、保健や教育といった社会分野での取組を進めています。また、これらの取組において平和構築における女性の役割の重要性に最大限配慮しています。このような支援を継ぎ目なく行うために、国際機関を通じた二国間支援と、無償資金協力、技術協力や円借款といった支援を組み合わせて対応しています。

開発協力大綱において、国際連合平和維持活動(PKO)等の国際平和協力活動と開発協力との連携を強化していくことが掲げられました。国連PKO等の現場では、紛争の影響を受けた避難民や女性・子どもの保護や基礎的インフラの整備など、開発に役立つ取組が多く行われており、その効果を最大化するために、このような連携を推進することが、引き続き重要です。

●ヨルダン

パレスチナ難民生計向上のための能力開発プロジェクト(フェーズ1)

パレスチナ難民生計向上のための能力開発プロジェクト(フェーズ2)

技術協力プロジェクト(フェーズ1)、個別専門家(フェーズ2)(2009年6月~2012年5月(フェーズ1)、2013年10月~2016年9月(フェーズ2))

難民キャンプにおいて製造された商品を手に取る女性(写真:久野真一/ JICA)

ヨルダンは、パレスチナ難民が200万人以上居住する、最大のパレスチナ難民受入国です。1950年、ヨルダン外務省にパレスチナ局(以下、「DPA」)が設立され、(1)難民と強制移住させられた人々の監督、(2)国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)の活動とプログラムのフォローアップ、(3)難民キャンプ内の管理、(4)パレスチナ関連問題のフォローアップ、(5)国際協力の推進、(6)キャンプ内の開発プロジェクトの管理を実施しています。

2006年1月から、日本は、JICA専門家をDPA管轄の「職業訓練・雇用センター」(以下、「TEC」)に派遣し、就業支援と起業家支援の訓練を実施することで、難民の就職および現金収入に結びつく職業訓練を提供するための支援を行っています。具体的には、パレスチナ難民キャンプの女性を対象に、香水やマッシュルーム等の製造方法を指導し、現金収入を得られるよう支援するほか、難民を対象に、ジョブマッチング、就職オリエンテーション、民間企業でのOJT(実地研修)の機会を提供するといった就業支援を行っています。また、DPAでは、TECにおける問題への対処や業務の評価、モニタリングに関する能力が向上しました。

起業家支援プログラムでは、約6割の参加者が、平均で月額約4,000円の現金収入を得ることに成功しました。就業支援プログラムでは、実際に就職に結びついたケースもあり、さらに定着率の改善を図るため、プログラムの見直しとともに、啓発活動・行動変容プログラム〈注1〉を通じた難民の意識改革に取り組んでいます。

注1 : パレスチナ難民キャンプの難民を対象に、女性が社会へ出て生産活動に参加することへの理解を促進することを目的としたワークショップ等を実施するプログラム。

●社会的弱者の保護と参画

紛争・地雷等による障害者、孤児、寡婦、児童兵を含む元戦闘員、国内避難民等の社会的弱者は、紛争の影響を受けやすいにもかかわらず、紛争終了後の復興支援においては対応が遅れ、平和や復興の恩恵を受けにくい現実があります。

我が国の開発協力大綱においても、開発の担い手としての女性の参画の促進の重要性、また、児童、障害者、高齢者等の社会的弱者への配慮などの観点も盛り込みました。

2013年4月のG8外相会合では、紛争下において女性の人権が侵害されている状況を打開し、性的暴力を防止するための国際的な取組を強化するため「紛争下の性的暴力防止に関する宣言」が採択されました。2014年6月にロンドンで開催された「紛争下における性的暴力の終焉(しゅうえん)に向けたグローバル・サミット」に岸外務副大臣が出席し、女性のエンパワーメントや政治的、社会的、経済的参画が重要であることを訴えました。

日本は、2015年には、日本のNGOと連携したシリア難民妊産婦支援などを実施しています。

障害者の自立や社会参加支援などのニーズに対しては、障害者自身を専門家として海外に派遣し職業訓練等を通したエンパワーメントを実施しています。

また、児童兵の社会復帰や紛争下で最も弱い立場にある児童の保護・エンパワーメントのため、国連児童基金(UNICEF(ユニセフ))を通じた支援を行ってきており、たとえば中央アフリカにおいてはUNICEFを通じて「武装グループからの子どもの解放及び社会統合支援」事業に拠出しています。

2016年5月に開催されたG7伊勢志摩サミットでは、女性に関する分野が優先課題の一つとして取り上げられました。教育・訓練を含む女性のエンパワーメントや、自然科学・技術分野における女性の活躍推進等に焦点を当て、「女性の能力開花の為のG7行動指針」および「女性の理系キャリア促進のためのイニシアティブ(WINDS)〈注71〉」に合意しました。加えて、紛争の予防や平和構築のプロセスにおける女性の参画の重要性を強調しました。

●社会・人的資本の復興

日本は、紛争当事国が復興または国づくりに至るまでの間に、新たな紛争を助長せず、また、新たな紛争の要因を取り除く観点から、社会資本の復興、経済活動に参加する人的資本の復興を支援しています。

社会資本の復興については、とりわけ、①生活インフラの整備、②運輸交通・電力・通信網の整備、③保健医療システムの機能強化、④教育システムの機能強化、⑤食糧の安定供給を図っています。人的資本の復興については、中長期的な経済開発に向けた支援を可能な限り組み合わせつつ、経済環境整備を図るとともに、失業の増大等による社会不安を未然に防ぐことなどを念頭に、生計向上、雇用機会拡大を図っています。

●治安・統治機能の回復

ホンジュラスの地域警察プロジェクトの研修終了式で、JICAホンジュラス事務所の小谷知之所員(中央)と研修参加者たち(写真:ジェニ・モレ/JICAホンジュラス事務所)

治安と統治機能は、紛争の解決から復旧、復興または国づくりに至る切れ目のない支援を行う上でたいへん重要です。こうした観点から、日本は紛争当事国に平和が定着し、再び紛争状態に戻ることがないよう、元兵士の武装解除、動員解除および社会復帰(DDR)〈注72〉への取組を支援する必要があります。また、国内の安定・治安の確保を図るとともに、行政体制の復旧、選挙制度改革等を通じた統治機能の回復への取組に対する支援や行政・司法・警察の機能を強化する取組を進めています。

選挙制度改革の一環として、日本はカンボジアに対し、①技術的助言、②専門家派遣、③機材供与を通じた支援を表明しており、2015年9月からは専門家を派遣するなど、具体的な協力を進めています。

●地雷・不発弾除去および小型武器回収

カンボジアにおける第七次地雷除去活動機材整備計画(無償資金協力)での地雷・不発弾除去現場の様子(写真:JICA)

かつて紛争中であった地域には、複数の小型の爆弾を内蔵し、それらをまき散らす爆弾であるクラスター弾などの不発弾や対人地雷が未だに残っており、非合法な小型武器が広く使われています。これらは子どもを含む一般市民にも無差別に被害を与え、復興と開発活動を妨げるだけでなく、新たな紛争の原因にもなります。不発弾・地雷の除去や非合法小型武器の回収・廃棄への支援、地雷被害者の能力強化など、国内を安定させ、治安を確保することに配慮した支援が重要です。

日本は、「対人地雷禁止条約」および「クラスター弾に関する条約」の締約国として、両条約の普遍化(できるだけ多くの国が条約を締結するように働きかけること)を積極的に推進しています。また、両条約で規定されている、除去、被害者支援、リスク低減教育等にまたがる国際的な協力も着実に実行しています。

たとえば、(特定非営利活動法人)日本地雷処理を支援する会(JMAS)は、2014年から日本NGO連携無償資金協力を通じて、カンボジアにおける国立の地雷処理センター(CMAC)〈注73〉に地雷処理の教育課程を新設し、地雷処理教育の基盤づくりを行っています。さらに、この課程で教育を受けた職員は、カンボジアの国内および周辺国において地雷処理技術の普及に取り組んでいます。

また、アフガニスタンにおいては、(特定非営利活動法人)難民を助ける会が、地雷、不発弾等の危険性と適切な回避方法の普及を目的とした教育事業を実施しています。2009年度から、日本NGO連携無償資金協力およびジャパン・プラットフォーム(JPF)〈注74〉事業を通じて、アフガニスタン各地において、移動映画教室等を通じた地雷回避教育を行っているほか、地域住民が自ら回避教育を行えるよう指導員の育成などを行っており、住民への啓発活動が進んできています。

ほかにも、地雷回避教育支援としては、国連児童基金(UNICEF)経由で2015年3月以降パレスチナ自治区、イエメン、中央アフリカ、チャド、南スーダン、イラク、ウクライナにおいて支援を実施しました。

また、不発弾の被害が特に大きいラオスに対しては、主に不発弾専門家の派遣、機材供与、南南協力が行われてきており、2014年から不発弾処理機関の能力向上支援のほか、2015年からは、特に不発弾の被害が大きい貧困地域であるセコン県、サラワン県およびチャンパサック県において灌木(かんぼく)除去の機械化および前進拠点の整備を行うとともに、不発弾除去後の土地の開発支援を行っています。

2016年には、アフガニスタン、南スーダン、ソマリア、コンゴ民主共和国、パレスチナ自治区(ガザ地区)、およびシリアに対して、国連PKO局地雷対策サービス部(UNMAS(アンマス))〈注75〉を通じた地雷・不発弾対策支援(除去・危険回避教育等)を行っています。特に、南スーダンにおいては、PKO活動実施中の自衛隊と連携した支援を実施しています。加えて、日・UNDPパートナーシップ基金を通じ、これまでにガーナのコフィ・アナン国際平和維持訓練センターによるリベリア治安当局関係者を対象とした小型武器管理訓練プロジェクトを実施しています。

小型武器対策としては、開発支援を組み合わせた小型武器の回収、廃棄、適切な貯蔵管理などへの支援を行っています。また、武器の輸出入管理や取締り能力の強化、治安の向上などを目指して関連する法制度の整備や、税関や警察など法執行機関の能力を向上する支援、元兵士や元少年兵の武装・動員解除・社会復帰事業支援等も実施しています。

イラク・ニナワ県北部のISILからの解放地域で爆発物を除去するために調達された日本製重機。これから装甲を取り付け、国内避難民の早期帰還の促進のため、解放地域で活用される。(写真:相川祐太/在イラク日本大使館)

●平和構築分野での人材育成

「平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業」の研修で討論する参加者たち(写真:一般社団法人広島平和構築人材育成センター)

平和構築の現場で求められる活動やそれに従事する人材に求められる資質は、多様化し複雑になってきています。これらに対応するため、日本は2007年度から2014年度にかけて、現場で活躍できる日本やその他の地域の文民専門家を育成する「平和構築人材育成事業」を実施してきました。この事業は、平和構築の現場で必要とされる実践的な知識および技術を習得する国内研修、平和構築の現場にある国際機関の現地事務所で実際の業務に当たる海外実務研修、ならびに修了生がキャリアを築くための支援(プライマリーコース)を柱とし、これまで302名の日本人および外国人が研修コースに参加しました。その修了生の多くが、南スーダン、コンゴ民主共和国やアフガニスタンなどの平和構築の現場で現在も活躍しています。2015年度以降は、「平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業」として、事業内容を拡大し、これまでのプライマリーコースに加え、ミッドキャリア・コース、およびキャリア支援セミナーを実施しています。

- 注66 : 元兵士の武装解除、動員解除および社会復帰 DDR:Disarmament, Demobilization and Reintegration

- 注67 : 国連難民高等弁務官事務所 UNHCR:United Nations High Commissioner for Refugees

- 注68 : 国連世界食糧計画 WFP:World Food Programme

- 注69 : 国連パレスチナ難民救済事業機関 UNRWA:United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East

- 注70 : 赤十字国際委員会 ICRC:International Committee of the Red Cross

- 注71 : 女性の理系キャリア促進のためのイニシアティブ Women's Initiative in Developing STEM Career (WINDS)

STEM:Science, Technology, Engineering, and Mathematics - 注72 : 元兵士の武装解除、動員解除、社会復帰 DDR:Disarmament, Demobilization and Reintegration

- 注73 : カンボジア地雷処理センター CMAC:Cambodian Mine Action Centre

- 注74 : ジャパン・プラットフォーム(JPF)は、日本のNGOが紛争や自然災害に対し迅速かつ効果的に緊急人道支援を行うことを目的に、NGO、経済界、政府の三者で立ち上げた組織(NPO法人)。2000年8月設立。

- 注75 : 国連PKO局地雷対策サービス部 UNMAS:United Nations Mine Action Service

(PKO:United Nations Peacekeeping Operations)

ア.ミンダナオ和平

フィリピン南部のミンダナオ地域では、フィリピン政府とイスラム反政府勢力との間で40年間に及ぶ紛争が続いていましたが、この歴史に終止符を打つべく、2001年から政府とモロ・イスラム解放戦線(MILF〈注76〉)との間で和平交渉が行われてきました。そして、2014年3月27日、両者の間で包括和平合意文書が署名され、ミンダナオ紛争の根本的な解決に向けて、大きな一歩を踏み出しました。

この合意では、新自治政府(バンサモロ〈注77〉)が発足するまでの移行プロセスとして、バンサモロ基本法の制定、住民投票、暫定統治機関の設置などが予定されています。これと同時に、MILF正規軍の武装解除と兵士たちの社会復帰、現地に数多く存在する私兵グループ等の解体、新たな警察組織の創設による治安の回復、紛争のため立ち後れている社会経済開発の促進など、様々な「正常化」プロセスを円滑に実施することも課題となっています。

和平合意が着実に実施され、これらのハードルをクリアしていけるかどうかが、ミンダナオ地域における真の和平達成の重要な鍵となります。そのためには、フィリピン政府とMILFのたゆまぬ努力に加え、日本を含む国際社会の支援が求められています。

< 日本の取組 >

「バンサモロ包括的能力向上プロジェクト」で構築された多目的ホール。ミンダナオの紛争を受けた地域で平和構築を推進していく(写真:ハービィ・タパン/ Third Eye Visual)

日本は、ミンダナオ和平が地域の平和と安定に寄与するとの考えから、長年にわたり和平プロセス支援を継続しています。たとえば、国際監視団(IMT)〈注78〉の社会経済開発部門へJICAから開発専門家を派遣し、必要とされている支援が何かを調査し、小学校や井戸、診療所、職業訓練所などをつくるための支援に結びつけました。また、元紛争地域に対して草の根・人間の安全保障無償資金協力など開発協力プロジェクトを集中的に実施しています。これらは「日本バンサモロ復興開発イニシアティブ」(J-BIRD〈注79〉)と呼ばれる支援で、現地住民やフィリピン政府から高く評価されています。また、和平交渉にオブザーバーとして参加して助言を行う国際コンタクト・グループにも参加し、ミンダナオ和平プロセスの進展に貢献しています。2011年8月には、日本の仲介により、アキノ大統領(当時)とムラドMILF議長との初のトップ会談が成田で実現し、ミンダナオ和平問題の解決に向けて信頼関係が築かれるきっかけになりました。

2014年3月の包括和平合意文書への署名後、同年6月にはJICAが「ミンダナオ和平構築セミナー」を広島市で開催し、アキノ大統領出席の下、MILFのムラド議長、デレス和平プロセス大統領顧問室(OPAPP)〈注80〉長官をはじめとする関係者が一堂に会し、和平プロセス推進に向けた決意を表明しました。このアキノ大統領訪日の際には、バンサモロ地域の経済的自立の確保により一層焦点を当てる「J-BIRD2」への移行を表明しました。日本は、引き続き、学校・診療所・井戸などの建設、移行プロセスにおける人材育成、持続的発展のための経済開発(農業、鉱工業、インフラ整備などを見据えた協力)などの分野を柱として、真の和平達成のため、支援を継続・強化していく考えです。

ほかにも、日本NGO連携無償資金協力によって、日本のNGOによる平和構築活動事業を支援しています。たとえば、(特定非営利活動法人)アイキャンは、フィリピンのミンダナオ島において2014年度から3年間、紛争当事者間の調停能力研修などを実施し、現地草の根レベルによる和平定着を図る事業に取り組んでいます。また、2016年2月からは、同じくミンダナオ島にて、ブキドノン先住民地域における教育課題解決能力強化事業が開始されています。

- 注76 : モロ・イスラム解放戦線 MILF:Moro Islamic Liberation Front

- 注77 : 「バンサモロ」とは、イスラム反政府派が自分たちを指す呼び方。

- 注78 : 国際監視団 IMT:International Monitoring Team

- 注79 : J-BIRD:Japan-Bangsamoro Initiatives for Reconstruction and Development

- 注80 : OPAPP:Office of the Presidential Adviser on the Peace Process

イ.アフガニスタンおよびパキスタン支援

アフガニスタンとパキスタンにおいて不安定な情勢が続いていることは、両国やその周辺地域だけでなく世界全体の平和と安定にとっても問題です。アフガニスタンを再びテロの温床としないため、日本をはじめとする国際社会は積極的に同国への支援を行っています。2014年9月に発足したガーニ大統領率いる国家統一政府は、国際社会の支援を得つつ、国家の自立と安定に向けた改革努力を続けています。しかしながら、反政府武装勢力タリバーンの攻勢強化等による治安悪化、経済と雇用の悪化、汚職対策や選挙実施の遅れなど、多くの課題に直面しています。また、国家統一政府は、パキスタン、米国、中国との「4か国調整グループ」(2016年1月から5回にわたり開催)の枠組みも活用し、タリバーンとの和解を進めようと努めましたが、成果は上がっていません。また、2016年6月、アフガニスタン・パキスタン国境で両国間の武力衝突が発生しており、両国関係の懸案事項の解決に向けた努力やアフガニスタンの安定のためのパキスタンの努力も重要となっています。

< 日本の取組 >

●アフガニスタン

日本は、これまで一貫してアフガニスタンへの支援を実施しており、2001年10月以降の支援総額は約62億ドルに上ります(2016年9月初旬時点)。日本は、アフガニスタン支援における主要ドナー(援助国)として、同国政府および他のドナー国・機関との協調に努めてきました。

2012年7月8日、日本は、「アフガニスタンに関する東京会合」をアフガニスタンと共催し、約80の国および国際機関の代表が参加する中、成果文書として「東京宣言」を発表しました。この東京会合において、アフガニスタンの持続可能な開発に向け、アフガニスタンおよび国際社会の相互責任を明確にするとともに、それを定期的に確認・検証する枠組みである「相互責任に関する東京フレームワーク(TMAF)〈注81〉」を構築しました。日本は、アフガニスタンに対し、「2012年よりおおむね5年間で開発分野および治安維持能力の向上に対し、最大約30億ドル規模の支援」を行うことを表明し、2012年以降、2016年8月末までに約28億ドルの支援を実施してきました。

2014年12月に開催された「アフガニスタンに関するロンドン会合」では、TMAFに基づく国際社会とアフガニスタン政府双方のコミットメントが再確認されるとともに、同枠組みのさらなるフォローアップの必要性が確認されました。2015年9月には、カブールで開催された「東京会合フォローアップのための高級実務者会合(SOM)〈注82〉」において、アフガニスタンの現政権が掲げる優先事項に即した「相互責任を通じた自立のための枠組み(SMAF)〈注83〉」がTMAFの後継として新たに策定され、「相互責任」の理念に基づきアフガニスタンが直面する問題に同国と国際社会が取り組んで行くことを確認しました。

2016年10月に開催された「アフガニスタンに関するブリュッセル会合」では、これまでの国際社会と同国政府の相互のコミットメントを更新する重要な機会となり、日本は2017年から2020年末までの4年間に年間最大400億円の支援コミットメントを行うとともに、アフガニスタン側のさらなる改革努力を求めました。

アフガニスタンの自立と安定に向けた取組を支えるため、現在の日本の支援は、治安分野では警察の能力強化、開発分野では農業開発、人づくり、輸送インフラ整備に重点を置いています。

●パキスタン

2001年の米国同時多発テロ後に、国際社会と協調してテロ対策を行うことをパキスタンが表明して以来、日本は同国に対して積極的な支援を行っています。2009年4月、日本はパキスタン支援国会合を主催し、同国に対し2年間で最大10億ドルの支援を表明し、これを着実に実施してきています〈注84〉。2014年には、同国が進める電力セクター改革を支援するため、50億円の円借款を供与しました。

また、日本はパキスタンにおける治安改善に貢献するため、アフガニスタンとの国境地域で教育、保健、職業訓練等について協力を行い、民生安定化を支援してきています。2013年には、パキスタンの主要国際空港の保安能力強化のため、手荷物検査装置の整備等、約20億円の支援を行うなど、同国のテロ対策への支援を実施しました。2015年にはテロ掃討軍事作戦に伴い発生した国内避難民に対し、国連機関を通じた約13億円の支援を実施するとともに、アフガニスタンおよびイランとの国境地域において、不正薬物取引および国際的な組織犯罪に対する国境管理能力の強化を図るため、国連機関を通じた7億6,800万円の無償資金協力を実施しました。また、2016年には平和構築・人道支援・テロ対策分野の機材・製品等を購入するための資金として、2億円の無償資金協力を実施しました。

- 注81 : 相互責任に関する東京フレームワーク TMAF:Tokyo Mutual Accountability Framework

- 注82 : Senior Officials Meeting

- 注83 : 相互責任を通じた自立のための枠組み SMAF:Self-Reliance through Mutual Accountability Framework

- 注84 : 2010年度大洪水に対する支援も含む。

ウ.中東和平(パレスチナ)

パレスチナ問題は半世紀以上も続くアラブとイスラエルの紛争の核心であり、中東和平の問題は日本を含む世界の安定と繁栄にも大きな影響を及ぼすものです。日本は、イスラエルと将来の独立したパレスチナ国家が平和かつ安全に共存する二国家解決を支持しています。これを推し進めていくためには、一方の当事者であるパレスチナの社会経済の開発を通じて、国づくりに向けた準備を行っていくことが不可欠と考えます。1993年のオスロ合意によるパレスチナ暫定自治の開始以降、日本をはじめとする国際社会は積極的にパレスチナに対する支援を展開してきています。

パレスチナ自治区の人々は、イスラエルによる占領に大きな不満と反発を抱きつつも、経済面では、長年にわたる占領のために、イスラエル経済と国際社会からの支援に大きく依存せざるを得なくなっています。こうした状況が、中東和平の問題解決を一層難しくしています。また、イスラエルの占領政策や停滞する経済により広がる地域格差や高い失業率も、地域の情勢を不安定にする要素となっています。今後、パレスチナが真の和平に向けてイスラエルと交渉できるような環境を整備するためには、こうした人々の生活状況を改善しつつ、同時にパレスチナ経済を自立させることが最も重要な課題になっています。

< 日本の取組 >

2016年9月、ヨルダンを訪問した薗浦外務副大臣は、ナーセル・ジュデ副首相兼外務大臣と「平和と繁栄の回廊」構想などについて意見交換を行った

日本は、開発協力の重点課題である「平和の構築」の観点も踏まえつつ、パレスチナに対する支援を中東和平における貢献策の重要な柱の一つと位置付け、特に1993年のオスロ合意以降、米国、EU(欧州連合)などに次ぐ主要ドナーとして、パレスチナに対して総額約17億ドルの支援を実施しています。具体的には、日本は、東エルサレムを含むヨルダン川西岸地区の社会的弱者やガザ地区の紛争被災民等に対して、その悲惨な生活状況を改善するために国際機関やNGO等を通じた様々な人道支援を行うとともに、民生の安定・向上、行財政能力の強化、持続的経済成長への促進のためにパレスチナ自治政府を積極的に支援し、将来のパレスチナ国家建設に向けた準備とパレスチナ経済の自立化を目指した取組も行っています。

また、2006年7月以降は、将来のイスラエルとパレスチナが平和的に共存し、共に栄えていくための日本独自の中長期的な取組として、日本、イスラエル、パレスチナおよびヨルダンの4者による域内協力により、ヨルダン渓谷の社会経済開発を進める「平和と繁栄の回廊」構想を提唱し、その旗艦(きかん)事業であるジェリコ市郊外の農産加工団地建設に取り組んでいるところです。

さらに、2013年、日本は新たな取組として、人材育成や民間経済の発展等に関するアジアの知見を活用し、パレスチナの経済自立を支援する「パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合(CEAPAD)〈注85〉」を立ち上げ、2014年3月には、インドネシアで第2回閣僚会合が開催されました。このほかにも、これまでに人材育成のための三角協力〈注86〉や貿易・投資拡大に向けた会合等が実施されています。

2015年1月には、安倍総理大臣がパレスチナ自治区を訪問し、アッバース大統領と会談し、ガザ復興、経済・社会開発、財政、医療・保健分野等での支援を目的に、総額約1億ドルの支援を伝えました。

2015年9月の国連総会の機会に中東和平に関する「拡大カルテット会合」が開催され、国連安保理常任理事5か国、主要アラブ諸国、欧州諸国と共に日本も参加しました。この場で、岸田外務大臣から約1,200万ドルの支援を新たに行うことを表明しました。この支援はパレスチナの経済・社会的な開発を支えるものとなります。

2016年2月には、アッバース大統領が訪日し、安倍総理大臣から、7,800万ドル以上の新規対パレスチナ支援を伝え、アッバース大統領からは多大な感謝の表明がありました。

- 注85 : パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合 CEAPAD:Conference on the Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development

- 注86 : 用語解説「南南協力」を参照

●イラク

地雷対策

技術協力プロジェクト(2016年6月~実施中)

地雷対策研修:CMAC-Training Institute研修講義の様子(写真:JICA)

イラクでは、過去の戦争や現在も続くイラク・レバントのイスラム国(ISIL)との戦いの結果、国内に約6,500万発の地雷もしくは不発弾が残っているといわれています。その残存範囲は1,730平方キロメートルに及び、約160万人がその影響を受けているなど、イラクの社会・経済発展を阻害する要因となっています。

こうした課題に対処するため、イラク政府は2008年に保健環境省内に地雷対策局を設立、イラク北部のクルディスタン地域政府は、2012年にクルディスタン地雷対策庁を設立し、地雷除去活動を行っています。しかしながら、比較的新しい機関であるため地雷除去に関する十分な技術や組織としての運営・実施能力を備えているとはいい難く、職員の能力向上が課題となっています。

加えてISILに占領されていた地域は、イラク国軍による奪還作戦により、徐々に解放され始めていますが、こうした地域にもISILが残していった地雷や不発弾などが多数残存しており、これが元の住まいを追われた避難民の帰還と破壊された街の復旧作業を阻害する最大の原因の一つとなっています。

日本は、イラクのアバーディー首相から地雷除去に関する協力要請があったことを受け、カンボジアでの第三国研修を通じ、イラク政府およびクルディスタン地域政府の地雷対策機関関係者に対し、地雷・不発弾処理、地雷回避教育等に係る研修を実施しています。受入先であるカンボジアの機関は、地雷対策において長年日本政府が支援したという実績があり、現在では十分な経験と技術を持っています。同機関との連携は、本課題に長期的に取り組む必要があるとされるイラクにとって人材育成の観点から非常に有益であるのみならず、南南協力(三角協力)〈注1〉の好例といえるでしょう。

(2016年8月時点)

- 注1 : より開発の進んだ開発途上国が、自国の開発経験と人材などを活用して、他の開発途上国に対して行う協力。自然環境・文化・経済事情や開発段階などが似ている状況にある国々に対して、主に技術協力を行う。また、ドナー(援助国)や国際機関が、このような開発途上国間の協力を支援する場合は、「三角協力」という。

エ.サヘル地域

「サヘル〈注87〉諸国」に厳密な定義はありませんが、主に、モーリタニア、セネガル、マリ、ブルキナファソ、ニジェール、ナイジェリア、カメルーン、チャドの8か国を指します。

サヘル地域は、干ばつ等の自然災害に加え、貧困、国家機能の脆弱(ぜいじゃく)さなどにより、政情不安の問題、テロや武器・不法薬物等の不法取引、誘拐等組織犯罪の脅威が深刻になっています。さらに、砂漠を含む広大な領土を持つサヘル地域諸国では、テロリスト等の出入りを防ぐために十分な国境管理を行うことが難しく、テロリストの出入りをを十分に取り締まることができておらず、また、武器密輸の温床ともなっています。こうした中、この地域全体が無法地帯とならないようにするための治安能力・ガバナンスの強化や、難民等の人道危機への対処および開発が地域および国際社会の課題となっています。

< 日本の取組 >

日本は、2013年1月の在アルジェリア邦人に対するテロ事件〈注88〉を受けて、同年1月29日に岸田外務大臣が外交の3本柱〈注89〉を発表しました。また、2013年6月に開催されたTICAD(ティカッド) Ⅴにおいて、1,000億円の開発・人道支援をはじめとする平和の定着支援の継続を表明しました。さらに、昨今頻発するテロ事案に際し、2015年2月には、邦人殺害テロ事件を受けた今後の日本外交として、新たな3本柱〈注90〉を打ち出し、サヘル地域の平和と安定に向けた取組を加速させています。

2016年にはマリ難民支援として720万ドルの拠出を表明し、周辺国からの帰還民に対する食料の提供や平和教育の促進、職業訓練のほか、首都バマコにおける警察のパトロール強化支援のため車両供与を実施しました。

また、サヘル地域の平和と安定に貢献する支援として、国境管理を通じたサヘル地域の安定と人間の安全保障計画や若年層の過激派対策支援および市民権啓発活動計画等を実施しています。

これらの支援を通じて、国境管理能力が強化され、若者の暴力的過激主義への傾倒を防ぎます。その結果、サヘル各国における治安状況が改善されて、テロなど潜在的脅威が低減し、ひいては地域全体としての対処能力が向上することが期待されます。

法務省では、UNAFEIを通じて、「第3回仏語圏アフリカ刑事司法研修」として、仏語圏アフリカ諸国の刑事司法実務家を対象に、捜査・訴追・公判能力の向上、テロ犯罪対策および組織犯罪対策をテーマとした研修を実施しました。この研修は、仏語圏アフリカ諸国における刑事司法を充実・発展させることで、これら地域において世界的な課題ともなっている治安の悪化や深刻な汚職問題の解決に寄与するものです。

日本は、サヘル諸国の平和と安定が達成されるよう、サヘル諸国および国際機関、そしてほかの支援機関と一層密接な連携を図り、支援を着実に実施していきます。

マリPKOセンターで実施された危機管理と平和と安定に係る訓練参加者たち(写真:マリUNDP事務局)

- 注87 : 「サヘル(Sahel)」とはサハラ砂漠南縁部に広がる半乾燥地域。主に西アフリカについて用いられるが、場合によりスーダンやアフリカの角の諸地域を含めることもある。語源はアラビア語の「岸辺」という意味。サヘル諸国のことをサハラ南縁諸国ともいう。

- 注88 : 武装集団が、アルジェリア東部のティガントゥリン地区にある天然ガス関連施設を襲撃し、作業員などを人質にして立て籠もった。アルジェリア軍部隊が1月19日までに制圧したが、邦人10人を含む40人が死亡した事件。

- 注89 : ①国際テロ対策の強化、②サハラ砂漠の南のサヘル・北アフリカ・中東地域の安定化支援、③イスラム・アラブ諸国との対話の推進の3本柱。

- 注90 : ①テロ対策の強化、②中東の安定と繁栄に向けた外交の強化、③過激主義を生み出さない社会の構築支援の3本柱。

オ.南スーダン

南スーダンにおいては、2013年12月15日以降、政府側とマシャール前副大統領を支持する反主流派との衝突が発生し、国内避難民や難民の発生等、人道状況が悪化しました。周辺諸国から成る政府間開発機構(IGAD)〈注91〉等が仲介役となり、2015年8月、キール大統領、マシャール前副大統領等の当事者が南スーダンにおける衝突の解決に関する合意文書に署名し、即時発効しました。しかしながら、2016年4月にマシャール前副大統領が南スーダンに帰還、第一副大統領に就任し、合意事項に規定された国民統一暫定政府が設立されました。その後、同年7月に、ジュバにおいてキール大統領派とマシャール第一副大統領派との間で衝突が発生し、ジュバの治安が急速に悪化したため、JICA関係者を含む邦人が退避しました。その後、首都ジュバは比較的落ち着いているものの、地方では政府軍と反主流派の衝突や経済の悪化もあり、現在も不安的な情勢が続いているなど、依然として多くの困難を抱えています。

< 日本の取組 >

日本の対アフリカ外交にとって、平和構築は重要課題の一つです。中でも、南北スーダンの安定はアフリカ全体の安定に直結することから、両国はアフリカにおいて重点的に平和の定着支援に取り組まねばならない地域の一つです。このような認識の下、日本は、2005年以降スーダンおよび南スーダン両国に対し15億ドル以上の支援を実施しています。

今後、元兵士の武装解除、動員解除および社会復帰(DDR)の支援といった平和の定着に関する支援を継続するとともに、平和の定着を両国の国民が実感し、再び内戦に逆戻りすることがないよう基礎生活分野等に対する支援を行います。具体的には、スーダンに対しては、紛争被災地域を中心に、人間の基本的ニーズ(BHN)〈注92〉の充足の確保および食料生産基盤の整備を重視した支援を行っています。南スーダンに対しては、上述に加え、インフラ整備やガバナンス(統治)分野を重視した支援を行ってきています。

現在、南スーダンにおいて、国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)〈注93〉に派遣されている自衛隊の施設隊が活動中です。南スーダンの安定と国づくりに日本として一体的に取り組むため、同隊の行う活動と連携した開発・人道支援案件を実施しています。2013年には草の根・人間の安全保障無償資金協力と連携し、「ナバリ地区コミュニティ道路整備計画」を実施したほか、日本の無償資金協力でJICAが行う南スーダンの首都ジュバにおける「ジュバ河川港拡充事業」で支援を行っている港における安全確保のための防護フェンスの整備を行いました。2013年12月以降の治安状況悪化を受け、現在、同部隊は文民保護区域施設整備等の活動を実施しています。また、UNMISSの活動地域において地雷の除去等に当たる国連PKO局地雷対策サービス部(UNMAS(アンマス))を支援することで、日本の自衛隊を含むUNMISSの活動が円滑に推進するように貢献しています。(2016年11月時点)

南スーダンにおける、日本とUN-Habitatの協働による国内避難民受入れコミュニティのための治水・水衛生施設支援プロジェクト。2016年12月、地元コミュニティに施設が引き渡された際の引渡し式の様子。

- 注91 : 政府間開発機構 IGAD:Inter- Governmental Authority on Development

- 注92 : 人間の基本的ニーズ BHN:Basic Human Needs (人間の基礎生活分野(衣食住や教育など人間としての基本的な生活を営む上で最低限必要なもの。)

- 注93 : 国連南スーダン共和国ミッション UNMISS:United Nations Mission in the Republic of South Sudan