3. 連携強化のための取組

日本の開発協力は、多様な主体とのパートナーシップの下で推進されており、その効果を最大限引き出すための様々な制度改善等を実施しています。政府・政府関係機関による開発協力の実施に当たっては、JICAとその他の公的資金を扱う機関(株式会社国際協力銀行(JBIC)〈注3〉、独立行政法人日本貿易保険(NEXI)〈注4〉、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構(JOIN)〈注5〉、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構(JICT)〈注6〉等)との間の連携を強化するとともに、民間部門を含む多様な力を動員・結集するための触媒としての役割を果たせるよう、様々な主体との互恵的な連携を強化することとしています。

また、2015年9月に国連サミットで採択された持続可能な開発目標(SDGs)に関し、その達成に向けた日本の取組を広範な関係者が協力して推進していくため、行政、NGO/NPO、有識者、民間セクター、国際機関、各種団体等の関係者が集まり、意見交換を行うSDGs推進円卓会議を設置し、様々なステークホルダーとの連携を推進しています。

(1)官民連携

経済のグローバル化に伴い、ODAの約2.5倍の民間資金が開発途上国に流入する現在、開発途上国の開発のための資金ニーズに対応するためには、民間資金による開発への貢献を促進することがますます重要となっています。そのため日本政府は、インフラの分野では、先に見てきたとおり(参照)官民連携を活用した質の高いインフラ投資を推進しているほか、その他の分野においても、次のような官民連携による民間投資を後押ししています。

日本の民間企業が開発途上国で様々な事業を行うことは、現地で雇用の機会を創り出し、開発途上国の税収の増加、貿易投資の拡大、外貨の獲得などに寄与し、日本の優れた技術を移転するなど、多様な成果を開発途上国にもたらすことができます。政府は、このような民間企業の開発途上国における活動を推進するために、2008年4月にODAなどと日本企業との連携強化のための新たな施策「成長加速化のための官民パートナーシップ」を発表し、開発途上国の経済成長や貧困削減に役立つ民間企業の活動とODAが連携する官民連携案件に関して民間企業からの相談や提案を受け付けています。たとえば、ベトナムから電力関係者を日本に招き、無停電工法〈注7〉を含めた日本の安全かつ効率的な配電工事技術を伝授した事例などがあります。

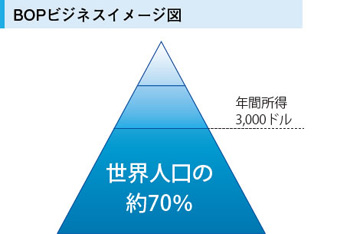

また、最近、民間企業が進出先の地域社会が抱える課題の解決に対して積極的に貢献することを目指す企業の社会的責任(CSR)〈注8〉活動や、生活の向上や社会的課題の解決への貢献が期待される低所得者層を対象にしたBOP(Base of the Economic Pyramid)ビジネス*が注目されています。日本の民間企業のCSR活動やBOPビジネスと、現地NGO等の活動の連携を促進するため、草の根・人間の安全保障無償資金協力*の中で優先枠を設定し、積極的に民と民のマッチングを支援しており、2015年度は21件を認定しました。

ほかにも、官と民が連携して公共性の高い事業などをより効率的・効果的に行うことを目指す官民連携(PPP:Public-Private Partnership)*にも取り組み、技術協力による制度整備や人材育成のほか、海外投融資や円借款を活用して、プロジェクトの計画段階から実施までの支援を行っています。

加えて、国連開発計画(UNDP)〈注9〉および国連児童基金(UNICEF(ユニセフ))〈注10〉などの国際機関は、開発途上国における豊富な経験と専門性を活かし、日本企業による包摂(ほうせつ)的ビジネス*を推進しています。たとえば、UNDPは日・UNDPパートナーシップ基金を活用して、ブータンにおいて、伝統的な産品の生産とマーケティングを支援しました。その製品は、企業利益と開発目的を同時に達成するビジネスを推進する国際的なイニシアティブであるビジネス行動要請(BCtA:Business Call to Action)に参加している日本企業を通じて日本での販売を検討するに至りました。

ア.PPPインフラ事業・BOPビジネス連携促進の協力準備調査

優れた技術や知識・経験を持ち、海外展開に関心を持つ日本企業の開発への参加を促すため、民間企業からの提案に基づく2種類の協力準備調査を実施しています。具体的には、PPPインフラ事業とBOPビジネス連携促進のそれぞれについて事業化調査のための企画書(プロポーザル)を民間企業から広く募集し、その提案を行った企業にフィージビリティ調査*(実現の可能性を探るための調査)を委託することで事業化の計画策定を支援する民間提案型の調査制度です。これまで上下水道や高速道路案件などのPPPインフラ事業については69件、保健・医療、農業等の分野におけるBOPビジネス連携促進については107件を採択しました。PPPインフラ事業の協力準備調査の実施後、海外投融資案件として承諾に至った案件もあります。これにより、開発途上国の経済社会に民間企業の専門的知識、資金、技術等を活用するとともに、民間企業の海外展開を後押ししていきます。

イ.中小企業等の海外展開支援

南アフリカ共和国のヘルスセンターにて助産師と産婦人科医にモバイルCTGの使用方法を指導する様子(案件化調査)(写真:(株)ミトラ)

発展著しい新興国や開発途上国の経済成長を取り込むことは、日本経済の今後の成長にとって重要な要素となっています。とりわけ、日本の中小企業は世界に誇れる多くの優れた製品・技術を有していますが、人材や知識・経験の不足により多くの企業が海外展開に踏みきれずにいます。一方で、開発途上国においては、こうした日本の中小企業等の製品・技術等が活用され、その国の経済社会開発に役立つことが期待されています。

このような状況を受け、外務省・JICAは、ODAを活用して、日本の中小企業等の海外展開を積極的に後押ししています。具体的には開発途上国の課題解決に貢献する中小企業等の海外事業に必要な基礎情報収集・事業計画策定のための調査(基礎調査)、中小企業等からの提案に基づき、製品・技術等を開発途上国の開発へ活用する可能性を検討するための調査(案件化調査)および中小企業等からの提案に基づき、製品・技術等に関する開発途上国の開発への現地適合性を高めるための実証活動を通じ、その普及方法を検討する事業(普及・実証事業)を実施しています。

これらの事業は、日本の中小企業等の優れた製品・技術等を開発途上国の開発に活用することで、開発途上国の開発と日本経済の活性化の両立を図るものであり、2012年度から2015年度において、396件の中小企業による調査や普及・実証事業を採択しました。こうした事業の成果として、2015年9月以前に基礎調査、案件化調査および普及・実証事業を終了した135件について、78%(106件)が対象国でビジネス展開を継続しています。

参加企業や経済団体等からは、こうした取組をさらに拡充してほしい、などの声が多く寄せられており、今後ともODAを活用した中小企業等の海外展開支援を積極的に推進していきます。

さらに、開発途上国政府の要望や開発ニーズに基づき、日本の中小企業の製品を供与することを通じ、その開発途上国の経済社会開発を支援するのみならず、その中小企業の製品に対する認知度の向上を図り、継続的な需要を創出し、日本の中小企業の海外展開を支援する無償資金協力(中小企業製品を活用した機材供与)も実施しています。

そのほか、中小企業等が必要とするグローバル人材の育成を支援するため、企業に籍を置いたまま企業等の社員を青年海外協力隊やシニア海外ボランティアとして開発途上国に派遣する「民間連携ボランティア制度」*を2012年に創設し、企業等の海外展開を積極的に支援しています。

また、経済産業省でも、中小企業の海外展開において課題となる現地人材の育成を図るため、日本での受入研修や海外への専門家派遣を通じた人材育成を支援しています。また、若手人材の海外インターンシップ派遣事業を通じて、中小企業の海外展開を担うグローバル人材の育成に取り組んでいます。

ウ.事業・運営権対応型無償資金協力

2014年度から、民間企業が関与して施設建設から運営・維持管理までを包括的に実施する公共事業に無償資金協力を行うことを通じ、日本企業の事業権・運営権の獲得を促進し、日本の優れた技術・ノウハウを開発途上国の開発に役立てることを目的とする事業・運営権対応型無償資金協力を導入しました。2016年度(2月時点)までにミャンマーにおける漏水対策と、ケニアにおける医療廃棄物対策の2件の案件を実施しています。

エ.円借款の制度改善

日本の優れた技術やノウハウを開発途上国に提供し、人々の暮らしを豊かにするとともに、特に日本と密接な関係を有するアジアを含む新興国の成長を取り込み、日本経済の活性化にもつなげることが求められています。開発途上国と日本の民間企業双方にとって、より魅力的な円借款となるよう、制度の改善を一層進めていく必要があります。

日本は、2013年4月、および10月に「円借款の戦略的活用のための改善策」等の制度改善を発表しました。まず、4月の制度改善では、それまでの重点分野を「環境」および「人材育成」に整理した上で、「防災」および「保健・医療」を加えました。また、日本の優れた技術やノウハウを活用し、開発途上国への技術移転を通じて日本の「顔の見える援助」を促進するために導入された本邦技術活用条件(STEP:Special Terms for Economic Partnership) について、適用範囲拡大、金利引き下げ等の制度改善を行ったほか、災害復旧スタンド・バイ借款〈注11〉の創設などの追加的な措置を行ってきています。加えて、中進国および中進国を超える所得水準の開発途上国に対しても円借款を一層活用することとしました。次に、10月の制度改善では、官民連携(PPP)方式を活用したインフラ整備案件の着実な形成と実施を促進する、開発途上国政府による各種施策の整備と活用をニーズに応じて支援するべく、EBF円借款〈注12〉およびVGF円借款〈注13〉を導入するなどしました。

また、2014年6月には、同一セクター等の複数案件に対して包括的に円借款を供与する「セクター・プロジェクト・ローン」の本格活用の開始や、日本企業の参画が期待できる円借款事業の実施に当たっての事前資格審査と本体入札との一本化などを通じ、円借款のさらなる迅速化を図ることとしました。同年11月には、新たなPPPインフラ信用補完スタンド・バイ借款〈注14〉を導入することなどを決定しました。

2015年11月には、「質の高いインフラパートナーシップ」〈注15〉のフォローアップ策として、円借款の手続きの迅速化、新たな借款制度の創設など円借款や海外投融資の制度改善を行うことを発表しました。具体的には、たとえば、通常は3年を要する円借款における政府関係手続期間を重要案件については最短で約1年半まで短縮し、その他の案件についても最短で約2年まで短縮することや、JICAの財務健全性を確保することを前提として、外貨返済型円借款の中進国以上への導入、ドル建て借款、ハイスペック借款および事業・運営権対応型円借款を創設すること、また交換公文(E/N)で約束(コミット)する金額の中に「特別予備費枠」を増額計上すること、開発途上国の地方自治体や公社等(サブ・ソブリン主体)に円借款を直接供与するに当たり、相手国の経済の安定性や相手国政府の十分なコミットメントなど各種要件が満たされる場合には、政府保証の例外的な免除を関係閣僚会議にてケース・バイ・ケースで決定することとしました。また、無償資金協力等を通じて、実証・テストマーケティング事業を実施することとしました。2016年5月には、「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」〈注16〉において、迅速化のさらなる推進を発表し、事業実施可能性調査(F/S)〈注17〉開始から着工までの期間を最短1年半に短縮するとともに、事業期間の「見える化」を図ることとしました。

オ.海外投融資

民間企業による開発途上国での事業はリスクが高いなどの理由により、民間金融機関からの融資が受けにくい状況にあります。そこで、日本はJICA海外投融資*を活用して、開発途上国において民間企業が実施する開発事業へ直接、出資・融資を行うことにより支援しています。

海外投融資については、2001年12月に発表された「特殊法人等整理合理化計画」において、基本的に、2001年度末までに承諾された案件以外、出融資を行わないこととなっていました。しかし、民間部門を通じて開発効果の高い新しい事業実施のための資金需要に対応する必要性の高まりから、2011年3月以降にベトナムにおける産業人材育成事業やパキスタンにおける貧困層向けマイクロファイナンス事業など、JICAによる民間企業に対する海外投融資を試行的に再開しました。

2012年10月には海外投融資を本格的に再開し、ミャンマーのティラワ経済特別区(Class A)開発事業など2016年末時点までに計14件の出・融資契約を調印しています。また、海外のインフラ事業に参画する日本企業の為替リスクを低減するため、海外投融資制度については、従来の円建てに加え、現地通貨建て(2014年6月)、米ドル建て融資(2015年6月)の導入を相次いで発表しました。続く2015年11月には、「質の高いインフラパートナーシップ」のフォローアップとして、海外投融資の迅速化、対象の拡大およびJICAと他機関の連携強化を行うことを発表し、民間企業等の申請から原則1か月以内に審査を開始すること、JBICに案件の照会があった場合の標準回答期間を2週間とすること、民間金融機関との協調融資を可能とすること、および「先導性」要件の見直し、既存の民間金融機関による非譲許的な融資で現状対応できない場合に融資できることとしました。

2016年5月には、「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」において、 JICA海外投融資の柔軟な運用・見直しとして海外投融資の出資比率を25%から50%(最大株主にならない範囲)まで拡大するなど、出資比率上限規制の柔軟化を検討したり、ユーロ建て海外投融資を検討したりすることとしました。

カ.開発途上国の社会・経済開発のための民間技術普及促進事業

開発途上国の政府関係者を主な対象とする日本での研修や現地でのセミナーなどを通じて、日本企業が持つ優れた製品、技術、システムなどへの理解を促すとともに、開発途上国の開発への活用可能性の検討を行うことを目的とした民間提案型事業です。民間企業から提案を募り、採択案件の実施は、提案した企業に委託します。その事業およびその後の民間企業の事業展開を通じ、開発途上国の課題解決に貢献できるという効果があります。また、民間企業にとっては、その対象の国における自社の技術、製品、システムへの認知度の向上、公共性の高いビジネスの具体的な展開、開発途上国政府関係者との間の人的ネットワーク形成などの効果が期待できます。

2016年度は10件(うち2016年度補正予算による「健康・医療特別枠」および「インフラシステム輸出特別枠」でそれぞれ4件が採択)を採択しました。提案された内容は、日本の技術やノウハウを活かした保健医療、運輸交通、エネルギー、防災、環境管理等の分野での提案に加え、宇宙開発等の新たな分野でのインフラ技術活用の提案など多様であり、対象地域は、東南アジアを中心に、南アジア、中央アジア、中東、中南米、アフリカ等と広範にわたります。

- *BOPビジネス(BOP:Base of the Economic Pyramid)

- 開発途上国の低所得層※を対象にした社会的な課題解決に役立つことが期待されるビジネス。低所得層は約50億人、世界人口の約7割を占めるともいわれ、潜在的な成長市場として注目されている。低所得層を消費、生産、販売などのバリューチェーンに巻き込むことで、持続可能な、現地における様々な社会的課題の解決に役立つことが期待される。

事例として貧困層向けの乳幼児用栄養強化食品等の販売を通じて栄養改善を図るモデル、貧困農家に対する高品質の緑豆栽培に係る技術支援を通じて、収穫量・品質改善による所得向上を図るモデルなどが挙げられる。

※低所得層: 1人当たりの年間所得が購買力平価で3,000ドル以下の層。購買力平価とは物価水準の差を除去することによって、異なる通貨の購買力を等しくしたもの。 - *草の根・人間の安全保障無償資金協力

- 人間の安全保障の理念を踏まえ、開発途上国における経済社会開発を目的とし、草の根レベルの住民に直接裨益する、比較的小規模な事業のために必要な資金を供与するもの(供与限度額は、原則1,000万円以下)。対象となる団体は、開発途上国で活動するNGO(ローカルNGOおよび国際NGO。ただし、日本NGO連携無償資金協力の対象団体は除く)、地方公共団体、教育機関、医療機関等の非営利団体。日本の企業および地方自治体と連携した案件も積極的に推奨されている。

- *ODAを活用した官民連携(PPP:Public-Private Partnership)

- 官によるODA事業と民による投資事業などが連携して行う官民協力の方法。民間企業の意見をODAの案件形成の段階から取り入れて、たとえば、基礎インフラはODAで整備し、投資や運営・維持管理は民間で行うといったように、官民で役割分担し、民間の技術や知識・経験、資金を活用し、開発効率の向上とともにより効率的・効果的な事業の実施を目指す。

PPPの分野事例として上下水道、空港建設、高速道路、鉄道などが挙げられる。 - *包摂(ほうせつ)的(インクルーシブ)ビジネス(Inclusive Business)

- 包摂的な市場の成長と開発を達成するための有効な手段として、国連および世界銀行グループが推奨するビジネスモデルの総称。社会課題を解決する持続可能なBOPビジネスを含む。

- *フィージビリティ調査

- 立案されたプロジェクトが実行(実現)可能かどうか、検証し、実施する上で最適なプロジェクトを計画・策定すること。プロジェクトがどのような可能性を持つか、適切であるか、投資効果について調査する。

- *民間連携ボランティア制度

- 民間企業等の社員を青年海外協力隊やシニア海外ボランティアとして開発途上国に派遣し、企業のグローバル人材の育成や海外事業展開にも貢献するもの。企業等の要望に応じ、派遣国、職種、派遣期間等を相談しながら決定する。事業展開を検討している国等へ派遣し、活動を通じて、文化、商習慣、技術レベル等の把握、語学の習得のみならず、コミュニケーション能力や問題解決力、交渉力などが身に付き、帰国後の企業活動に還元されることが期待される。

- *海外投融資

- JICAが行う有償資金協力の一つで、開発途上国での事業実施を担う民間部門の法人等に対して、必要な資金を出資・融資するもの。民間企業等の開発途上国での事業は、雇用を創出し経済の活性化につながるが、様々なリスクがあり高い収益が望めないことも多いため、既存の金融機関から十分な資金が得られないことがある。海外投融資は、そのような民間の金融機関だけでは対応が困難な事業、かつ、開発効果が高い事業に出資・融資することにより、開発途上国の開発を支援する。支援対象分野は①インフラ・成長加速、②SDGs(Sustainable Development Goals)・貧困削減、③気候変動対策。

- 注3 : 国際協力銀行 JBIC:Japan Bank for International Cooperation

- 注4 : 日本貿易保険 NEXI:Nippon Export and Investment Insurance

- 注5 : 海外交通・都市開発事業支援機構 JOIN:Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development

- 注6 : 海外通信・放送・郵便事業支援機構 JICT:Fund Corporation for the Overseas Development of Japan's ICT and Postal Services (Japan ICT Fund)

- 注7 : 配電工事の際に停電を起こさない工法。

- 注8 : 企業の社会的責任 CSR:Corporate Social Responsibility

- 注9 : 国連開発計画 UNDP:United Nations Development Programme

- 注10 : 国連児童基金 UNICEF:United Nations Children's Fund

- 注11 : 災害の発生が予想される開発途上国に対して、事前に円借款の契約を締結しておき、災害が発生した際には、迅速に復旧のための資金を融通できる仕組み。

- 注12 : EBF(Equity Back Finance)円借款は、開発途上国政府・国営企業等が出資をするPPPインフラ事業に対して、日本企業も事業運営主体に参画する場合、開発途上国の公共事業を担う特別目的会社(SPC:Special Purpose Company)に対する開発途上国側の出資部分に対して円借款を供与するもの。

- 注13 : VGF(Viability Gap Funding)円借款は、開発途上国政府の実施するPPPインフラ事業に対して、原則として日本企業が出資する場合において、SPCが期待する収益性確保のため、開発途上国がSPCに供与する採算補塡(VGF)に対して円借款を供与するもの。

- 注14 : PPPインフラ信用補完スタンド・バイ借款は、オフテイク契約の履行を確保する仕組みの整備と活用を開発途上国政府に促し、そのことにより官民の適切なリスク・シェアリングに基づくPPPインフラ整備を促進することを目的として、事業者からの保証履行請求に基づく貸付等を行うもの。

- 注15 : 「質の高いインフラパートナーシップ」は、①日本の経済協力ツールを総動員した支援量の拡大・迅速化、②アジア開発銀行(ADB)との連携、③国際協力銀行(JBIC)の機能強化等によるリスク・マネーの供給拡大、④「質の高いインフラ投資」の国際的スタンダードとしての定着を内容の柱としている。

- 注16 : 「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」は2016年5月のG7伊勢志摩サミットで安倍総理大臣が発表。アジアを含む世界全体のインフラ案件向けに、今後5年間の目標として、オールジャパンで約2,000億ドルの資金等を供給すると同時に、さらなる制度改善やJICA等関係機関の体制強化と財務基盤の確保を図っていくことを盛り込んでいる。

- 注17 : フィージビリティスタディ(フィージビリティ調査)。

(2)大学・地方自治体との連携

日本は、より効果的なODAの実施のため、大学や地方自治体が蓄積してきた実務的な経験や知見を活用しています。

ア.大学との連携

「医学教育強化プロジェクト」の一環で、岡山大学医学部薬理学博士課程にて研究を行うミャンマー人研修員(座っている人)(写真:岡山大学医学部薬理学部職員)

政府は、大学が持つ開発途上国の開発に貢献する役割、国際協力を担う人材を育成する役割、日本の援助哲学や理論を整理し、発信する役割等を踏まえ、援助の理論整理、実践、国民への教育還元までの援助のサイクル全般への広い知的な協力を狙って、様々な大学と共同で技術協力や円借款事業、草の根技術協力事業をはじめとする市民参加事業等を推進しています。

一例として、開発途上国の経済社会開発の中核となる高度人材の育成を目的に、政府はJICAの人材育成奨学計画(JDS)を活用し、開発途上国の若手行政官等を留学生として累計33大学で受け入れており、2015 年度は新規に241名を受け入れています。

また、産学官連携によるアフリカ産業人材の育成(ABEイニシアティブ)では、日本全国の71大学148研究科が研修員を受け入れています。さらに、2017年度から5年間でアジアの優秀な人材1,000名を日本の大学等に受け入れ、高度人材を環流させることで、日本とアジア双方でイノベーションを促進する「イノベーティブ・アジア」事業を開始します。

これらの協力は、開発途上国の開発に寄与していることに加え、日本の大学の国際化にも貢献しています。

イ.地方自治体との連携

フィジー西部に位置するナンディ・ラウトカ地区にて、フィジー上下水道職員たちに漏水調査方法等を指導する福岡市水道局の人たち(写真:尾上賢祐/福岡市水道局)

日本の地方自治体の持つ様々なノウハウは世界中の開発途上国の経済や社会の発展において必要とされています。たとえば、多くの開発途上国では近年成長や都市化が著しい反面、環境問題やインフラの問題などへの対応が追い付かない中で、水、エネルギー、廃棄物処理、防災等の分野で豊富な知見を蓄積している日本の地方自治体の協力がますます必要とされていることから、ODAへの自治体の参画を推進してきました。また、地方自治体の側のニーズの観点からも、日本の地域の活性化促進やグローバル化促進のため、自治体の海外展開を積極的に推進しています。

2016年度には、海外展開経験を有する地方自治体等の経験・ノウハウ・ネットワーク等を、他の自治体や中小をはじめとする地元企業等と共有し連携を深めることで、開発途上国の開発や国際協力を実施する自治体等の裾野を拡大するとともに、国際化や産業振興など地域の活性化につなげることを目的とした「自治体間連携セミナー」15件を実施しました。2017年度にはさらに多くのセミナーを通じ、多くの自治体関係者に海外事業実施の魅力やノウハウを知っていただく事で、海外展開をさらに推進しています。

2015年7月には、地方自治体からの無償資金協力事業の提案をJICAが随時受け付け、地方自治体が無償資金協力案件に参加する枠組みを設けることとし、2015年度実績としては、北九州市(1件)、および横浜市(2件)の案件を承認しました。2016年4月より、地方自治体連携草の根無償を設け、日本の地方自治体が現地NGOや地方公共団体等の連携を促進する案件を積極的に採択するための優先枠を設定し、積極的にマッチングを支援しています。

これらの様々な取組を通じ、自治体との連携をさらに促進していきます。

●フィリピン

飯田市の地域自治をモデルとしたレガスピ市における参加型地域社会開発の展開

草の根技術協力事業(地域活性化特別枠)(2013年7月~ 2016年7月)

現地のワーカー、ビコール大学のTWG(テクニカルワーキンググループ)に「住民による課題特定」を指導するプロジェクトマネージャー(写真:佐藤利春/ JICA)

フィリピンのレガスピ市では、参加型地域社会開発(PLSD:Participatory Local Social Development)に向けた取組が行政、住民の双方により行われているものの、ノウハウや経験が十分ではなく、地域全体へ拡大するには至っていませんでした。そこで、長野県飯田市の強みであり、伝統的に取り組んで来た地域の自立性・独自性を意識した町づくりや住民参加・自治の経験・ノウハウを、フィリピンのレガスピ市に伝授し、現地で役立てることを目的としてこのプロジェクトが開始されました。

初めに現地における重要なテーマとして飲料水の確保を取り上げ、井戸掘り、簡易水道の建設といった作業から、水道施設を村の共有財産とし、メンテナンスや料金徴収も自分たちで行うといった、一連の活動に住民が主体的に参加し、進めてきました。地元住民に加え、レガスピ市行政当局とNGO、地元のビコール大学や住民リーダーの参加や協力も積極的に行われました。このような取組と効果に現地から信頼が寄せられ、レガスピ市のすべてのバランガイ(最少行政単位)の開発計画で参加型開発手法を取り入れる事が同市議会で可決されるなど、大きな成果が上がっています。

これらの経験を土台として、このプロジェクトでは、フィリピン初の公民館を建設し、公民館を中心としてさらなる住民参加型の自治が進められています。タイサン再定住区に建設された「タイサン再定住区公民館」は、住民組織自身が日常的に管理運営し、公民館を拠点として役員定例会、住民組織総会、各種研修・セミナー、定期健康診断、給食事業、裏庭菜園、一斉清掃など、様々なコミュニティ活動が活発に行われています。

これらの取組では現地が活性化されただけではなく、飯田市の関係者も自らが持つ公民館や住民参加、自治の本来のあり方の価値について再認識する機会となり、今では市職員・公民館職員・地域のリーダーが改めて参加型開発を学ぶなど飯田市の活性化にもつながる事となりました。このような取組はフィリピン・日本の双方が活性化される国際協力の新たなモデルとなる事も期待されています。

(3)市民社会との連携

現在の国際社会では、民間企業、地方自治体、非政府組織(NGO)をはじめとする多様な主体が開発課題の解決、そして開発途上国の質の高い成長にますます大きな役割を果たしています。このような中で、NGOを中心とする市民社会との連携は、開発協力に対する市民の理解と参加を促進し、開発協力を支える社会基盤をより一層広げ、強化していく観点から重要です。

ア.青年海外協力隊・シニア海外ボランティアによる開発途上国支援への直接参加

セルビア・ベオグラード市内の高等学校で日本語のクラスを、シニア海外ボランティアの浅附明子さんが教えている。若者たちは日本のポップカルチャー、アニメやファッションに興味を持ち日本語を学びたい学生が多い。(写真:久野真一/ JICA)

1965年に発足し、2015年に50周年を迎えた青年海外協力隊事業は、累計で88か国に約4万人を派遣し、まさしく日本の「顔の見える援助」として開発途上国の発展に貢献してきました。青年海外協力隊事業は、技術を有する20歳から39歳までの青年が開発途上国に原則2年間滞在し、ボランティアとして現地の人々と生活や労働を共にしながら、経済社会開発に協力する国民参加型事業です。

シニア海外ボランティア事業は、幅広い技術、豊かな経験を持つ40歳から69歳までの男女が開発途上国の発展のために活動する国民参加型事業であり、青年海外協力隊事業のシニア版として位置付けられています。

これらのボランティア事業は、現地の経済社会発展のみならず、現地の人たちの日本への親しみを深めることを通じて、日本とこれらの国との間の相互理解・友好親善を促進しています。また、近年は帰国したボランティアが、日本の民間企業の開発途上国への進出等に貢献するなどボランティア経験の社会還元という側面も注目されています。

こうした取組を促進するため、帰国ボランティアの進路開拓支援を行うとともに、現職参加*の普及・浸透に取り組むなど、これらのボランティア事業に参加しやすくなるよう努めています。

- *現職参加

- 現在、企業や国・地方自治体、学校に勤務している者が、休職や職務専念義務免除などの形で所属先に身分を残したまま青年海外協力隊やシニア海外ボランティアに参加すること。

イ.NGOへの支援や活動への参加

日本のNGOは、開発途上国・地域において教育、医療・保健、農村開発、難民支援、地雷・不発弾処理技術指導など様々な分野において質の高い開発協力活動を実施しています。また、地震・台風などの自然災害や紛争等の現場において迅速かつ効果的な緊急人道支援活動を展開しています。このように日本のNGOは、開発途上国それぞれの地域に密着し、現地住民の支援ニーズにきめ細かく丁寧に対応することが可能であり、政府や国際機関による支援では手の届きにくい草の根レベルでの支援を行うことができます。また、外務省はこうした「顔の見える援助」を行う日本のNGOを開発協力における重要なパートナーとして連携を重視しています。具体的には、①NGOの開発協力活動に対する資金面での協力、②NGOの能力強化に対する支援、③NGOとの対話を進めています。

さらに、開発協力大綱の下、NGOとの今後5年間における連携の方向性にかかわる計画をNGOと共同で作成し、2015年6月に発表。その後NGOと共にこの計画のフォローアップを行っています。

●ガーナ

北部州イースト・マンプルーシー郡2歳未満児の栄養改善事業

日本NGO連携無償資金協力(2016年2月16日~実施中)

パートナー団体がVSLAグループの会議で進行役を務めている様子(写真:CARE)

ガーナでは、近年の経済成長等を背景に貧困率が大幅に減少する一方で、地域格差等の問題が顕著になっています。特に、北部地域は慢性的に困窮状況にあり、貧困率と連動した5歳未満の子どもたちの栄養状態が深刻です。子どもの栄養状態の改善は、現状の差し迫った課題であるのみならず、将来的な貧困の予防の観点からも、子どもたちが将来にわたり健康で実り多い人生を送るために、早期の実現が求められています。

これらの課題解決に向け、日本のNGOのケア・インターナショナル ジャパンは、官民連携事業として味の素(株)と連携して、味の素(株)が開発した栄養補助サプリメント「ココプラス」を活用した乳幼児の栄養改善事業を13の村で展開してきました。そして、その成果を他の60の村に拡大すべく、取り組んでいます。

活動は主に二つから成ります。第一に、乳幼児の保護者たちが栄養と健康に関する知識を身に付け、適切な食習慣を実践できるように、母子保健や栄養について学び合うワークショップや、さらには現地食材を使った調理実習を行っています。第二に、女性起業家の育成にも力を入れています。女性起業家が、栄養普及活動とともに、「ココプラス」販売の担い手となることで、女性たち自身が収入を得ることができ、自立にもつながっています。

女性による起業への支援の一環として、本事業では、金融機関のない村々で、少額の貯蓄と借入れを行う村落貯蓄組合を立ち上げました。2016年9月時点で157のグループが立ち上がっており、現在は運営方法の研修をしながら既に貯蓄・借入れも始まっています。ガーナの農村では自営業が一般的ですので、今後、この組合においても、女性起業家を育てる予定です。

この取組では、官民連携の一端を担いながら、乳幼児の保護者たちが、子どもたちに適切に母乳や食事を与えることができ、その基盤として自らのビジネスで家計を支え、「ココプラス」で赤ちゃんの栄養をサポートできる、そのようなサイクルの実現を目指します。

(2016年9月時点)

ウ.NGOが行う事業への資金協力

日本政府は、日本のNGOが開発途上国・地域において開発協力事業および緊急人道支援事業を円滑かつ効果的に実施できるように様々な協力を行っています。

■日本NGO連携無償資金協力

外務省は、日本NGO連携無償資金協力として、日本のNGOが開発途上国で実施する経済社会開発事業に資金を提供しています。2015年度に56団体が、この枠組みを通じて、35か国・地域において、医療・保健、教育・人づくり、職業訓練、農村開発、水資源開発、地雷・不発弾処理のための人材育成支援等の分野で、総額41億円の事業を108件実施しました。また、2000年にNGO、政府、経済界の連携によって設立された緊急人道支援組織である特定非営利活動法人「ジャパン・プラットフォーム(JPF)」には、2016年10月時点で46のNGOが加盟しています。JPFは、外務省から供与されたODA資金や企業・市民からの寄付金を活用して、大規模な災害が起きたときや紛争により大量の難民が発生したときなどに生活物資の配布や生活再建等の緊急人道支援を行っています。2015年度には、ネパール中部地震被災者支援2015、イラク・シリア難民・国内避難民支援、イエメン人道危機対応支援、南スーダン緊急支援、アフガニスタン・パキスタン地震被災者支援、ミャンマー水害被災者支援2015、ガザ人道支援など、12プログラムで90件の事業を実施しました。

■NGO事業補助金

外務省は、日本のNGOを対象に、経済社会開発事業に関連し、事業の形成、事業実施後の評価、国内外における研修会や講習会などを実施するNGOに対し、200万円を上限に総事業費の2分の1までの補助金を交付しています。2016年には13団体がこの補助金を活用し、プロジェクト形成調査および事後評価、国内外でのセミナーやワークショップなどの事業を実施しました。

■JICAの草の根技術協力事業ほか

JICAの技術協力プロジェクトはNGOを含む民間の団体に委託して実施される場合があり、NGO、大学や地方自治体といった様々な団体の専門性や経験も活用されています。さらに、JICAはNGOや大学、地方自治体などが提案する案件で、開発途上国の地域住民の生活向上に直接役立つ協力活動について、ODAの一環として事業委託する「草の根技術協力事業」*を実施しています。2015年度は246件の事業を世界50か国で実施しました。(注:2015年度の実施案件で、全支援形態の実績です。)

●ホンジュラス

エル・パライソ県南部3市における母と子のプライマリーヘルスケア向上プロジェクト

草の根技術協力事業(草の根パートナー型)(2014年8月~実施中)

コミュニティ薬局の薬品棚と運営ボランティア(写真:AMDA社会開発機構)

ホンジュラスは、中南米地域の最貧国の一つで64.5%の人々が貧困状態にある生活を余儀なくされています。母子保健に関する指標も、出生1,000人当たり5歳未満児死亡数が22.2人、出生10万人当たり妊産婦死亡数が120人と、周辺国の平均より悪い状況です。このような状況の改善に向けて同国保健省は、保健分野の目標達成に向けて「国家保健計画2021年」を作成し、家族やコミュニティベースの計画や行動によるプライマリーヘルスケアを強調しています。

この事業が対象としているエル・パライソ県の南部3市(テクシグア市、バド・アンチョ市、ヤウユペ市)では52の村に約1万3,000人が暮らしていますが、医師や看護師がいる最寄りの保健所まで、車で1~2時間、徒歩で4時間以上かかる村が多く、保健行政サービスが最も届かない孤立した地域となっています。そのため、県保健事務所からの要請を受け、NGOである特定非営利活動法人AMDA社会開発機構(岡山市)が、草の根技術協力事業を活用してコミュニティレベルを対象とした保健事業を開始しました。

ホンジュラス政府は病院や母子保健センターなどの施設での分娩を促進しているものの、対象地域では依然として半数近くが家庭での分娩を行っている状況です。この状態を改善するため、村の伝統的な助産師や保健ボランティアを育成し、産前産後健診を担う保健所スタッフの能力向上を図ることで、地域の妊産婦へ施設分娩の重要性を周知する活動を行いました。また、ボランティアによって持続的に運営されるコミュニティ薬局の設置や、妊婦が危険な状態のとき病院へ運ぶための緊急搬送委員会を組織することによって、行政と住民が協力して地域の保健問題を解決していく仕組みを整えていきました。

これらの活動を進めてきた結果、2年弱が経過した時点において、対象地域の6か所の保健所における産前産後健診の受診率が3割以上増加し、施設分娩の件数も6割増加しました。対象地域の全12村で設置されたコミュニティ薬局や緊急搬送委員会も住民により自立的に運営されており、対象地域の母子のためのプライマリーヘルスケア向上につながっています。

こうした日本の支援による母子保健モデルが現地の保健行政により同様の問題を抱える他の地域に普及していくことが期待されています。

(2016年8月時点)

エ.NGO活動環境の整備

NGOに対する資金協力以外のさらなる支援策として、NGOの活動環境を整備する事業があります。これは、NGOの組織体制や事業実施能力をさらに強化するとともに、人材育成を図ることを目的とした事業で、外務省は、具体的には以下の4つの取組を行っています。

■NGO相談員制度

外務省の委嘱を受けた全国各地の経験豊富なNGO団体(2015年度は16団体に委嘱)が、市民やNGO関係者から寄せられる国際協力活動やNGOの組織運営の方法、開発教育の進め方などに関する質問や相談に対応する制度です。そのほか、国際協力イベントや教育現場等において国際協力に関する講演やセミナー等を無料で提供し、多くの人がNGOや国際協力活動に対して理解を深める機会をつくるようにしています。

■NGOインターン・プログラム

NGOインターン・プログラムは、まず日本の国際協力NGOへの就職を希望する若手人材のために門戸を広げると同時に、将来的には日本のODAにも資する若手人材の育成を目指しています。これを通じて日本のNGOによる国際協力を拡充し、それによりODAとNGOとの連携関係をさらに強化していくことを目的として、インターンの受入れと育成を日本の国際協力NGOに委託し、育成にかかる一定の経費を支給しています。

インターン受入れNGOは、「新規」に10か月採用されたインターンをさらに12か月間の「継続」インターンとして採用するための申請を行うことができ、最長22か月かけてインターンの育成を行うことが可能となっています。2015年度は、このプログラムにより、計18人がインターンとしてNGOに新規に受け入れられました。

■NGO海外スタディ・プログラム

NGO海外スタディ・プログラムは、日本の国際協力NGOの人材育成を通じた組織強化を目的として、日本の国際協力NGOの中堅職員を対象に、1か月から6か月程度まで、海外での研修を受けるための経費を支給するものです。国際開発分野の事業や同分野の政策提言等において優良な実績を有する海外NGO、または国際機関にて実務能力の向上を図る「実務研修型」と、海外の研修機関が提供する有料プログラムの受講を通じて専門知識の向上を図る「研修受講型」の二つの形態で実施しています。研修員は、所属団体が抱える課題に基づき研修テーマを設定し、帰国後には研修成果の還元として、所属団体の活動に役立てるとともに、ほかのNGOとも情報を広く共有し、日本のNGO全体の能力強化に尽力することとしています。2015年度は、このプログラムにより、16人が研修を受けました。

■NGO研究会、NGO支援事業

政府は、NGOの能力、専門性向上のための研究会の実施を支援しています。具体的に、業務実施を委嘱されたNGOがほかのNGO等の協力を得ながら、調査、セミナー、ワークショップ(参加型の講習会)、シンポジウムなどを行い、具体的な改善策を報告・提言することを通じて、NGO自身の組織および能力の強化を図ります。2015年度は、「TICAD(ティカッド) Ⅵに向けて:アフリカ開発とNGOの役割」、「NGOの評価力:NGO団体の組織及び事業をどのように評価するべきか」、「国際協力活動における地方のNGOの能力強化:地方のNGOを支える外務省NGO相談員制度等の強化策を含む」、「国際協力における障がい児や青少年の社会的弱者に対する支援とNGOの役割」、「遺贈寄与市場におけるNGOの優位性に関する調査」の5つのテーマに関する研究会を実施しました。活動の報告書・成果物は外務省のODAホームページに掲載されています。

なお、外務省が行う支援のほかに、JICAは、NGOの職員のために様々な研修を行っています。たとえば、次のようなものがあります。

①「国際協力担当者のためのPCMを活用したプロジェクト運営基礎セミナー」

プロジェクト・サイクル・マネジメント(PCM)*を活用して開発途上国でのプロジェクトの計画立案・評価の手法を習得

②「NGO人材育成研修 地域NGO提案型研修(現地域提案型NGO組織力アップ!研修)」

③「NGO組織強化のための国内アドバイザー派遣制度」

NGOが国内での広報活動や資金獲得、経理・会計分野での能力などを強化することを目的にこの分野の知識・経験を持つアドバイザーを派遣

④「NGO活動強化のための海外アドバイザー派遣」

海外においてプロジェクトを効果的に実施するために必要な能力強化の指導を行うアドバイザーを派遣

オ.NGOとの対話

■NGO・外務省定期協議会

NGO・外務省定期協議会は、NGOと外務省との連携強化や対話の促進を目的として、ODAに関する情報共有やNGOとの連携の改善策などに関して定期的に意見交換する場として1996年度に設けられました。現在では、年1回の全体会議に加え、「ODA政策協議会」と「連携推進委員会」の二つの小委員会が設置されています。どちらの小委員会も原則としてそれぞれ年3回開催されます。「ODA政策協議会」ではODA政策全般に関する意見交換が、「連携推進委員会」ではNGO支援・連携策に関する意見交換が行われています。

■NGO・在外ODA協議会(通称:ODA・NGO(オダンゴ)協議会)

2002年以降は開発途上国で活動する日本のNGOと意見を交換する場として「NGO・在外ODA協議会(通称:ODA・NGO(オダンゴ)協議会)」を開設しました。NGO等がODAの効率的・効果的な実施について意見交換を行っています。

■NGO-JICA協議会、NGO-JICAジャパンデスク

JICAは、NGOとの対等なパートナーシップに基づき、より効果的な国際協力の実現と、国際協力への市民の理解と参加を促すために、NGO-JICA協議会を開催しています。また、NGOの現地での活動を支援するとともに、NGOとJICAが連携して行う事業の強化を目的として、「NGO-JICAジャパンデスク」を海外20か国に設置しています。

- *草の根技術協力事業

- 国際協力の意思を持つ日本のNGO、大学、地方自治体および公益法人等の団体による、開発途上国の地域住民を対象とした国際協力活動を、JICAがODAの一環として支援し、共同で実施する事業。

団体の規模や種類に応じて、次の3つの支援方法がある。

①草の根パートナー型(事業規模:総額1億円以内、期間:5年以内)

②草の根協力支援型(事業規模:総額1,000万円以内、期間:3年以内)

③地域提案型(事業規模:総額3,000万円以内、期間:3年以内) - *プロジェクト・サイクル・マネジメント(PCM)手法

- 開発協力プロジェクトの分析・計画・実施・評価という一連のサイクルを、プロジェクト概要表を用いて運営管理する参加型開発手法で、参加型計画とモニタリング・評価から成る。JICAや国際機関などが開発協力の現場で用いる手法。

(4)国際機関・地域機関等との連携

ア.国際機関との連携の必要性

近年、貧困、気候変動、防災、保健など、一国のみで解決が困難な、国境を越える地球規模課題に対して、国際社会が一致団結して取り組むことが強く求められています。このような中、積極的平和主義に基づく日本の政策目標を実現する上で、危険地域を含む幅広いネットワークや、高い専門性を有する国際機関との連携は極めて重要です。

2015年は、ミレニアム開発目標(MDGs)の達成期限とそれに代わる「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の採択、気候変動に関する2020年以降の枠組みの策定、第3回国連防災世界会議の仙台での開催など、国連外交においては極めて重要な1年でした。こうした中で、国際的なルール作りを日本が主導する上でも国際機関との連携を一層強化することは重要な課題です。

また、国際機関を通じた支援の実施においては、日本企業やNGO等、日本の様々な担い手との連携が図られています。

■具体的な国際機関との連携プロジェクト

2015-2016年には、国連開発計画(UNDP)や国連児童基金(UNICEF(ユニセフ))をはじめとする国際機関と協力して、日本は地球規模課題への取組に積極的に貢献しました。

たとえば、アフガニスタンにおいてUNICEFを通じ、44億5,300万円(暫定値)の無償資金協力「小児感染症予防計画」として、ポリオ・ワクチン、BCG定期予防接種ワクチン、はしか定期予防接種ワクチンを供与するとともに、啓発活動等を実施してきました。また、日本はUNDPを通じ、中東やアフリカをはじめとする世界各国において、貧困削減、防災、女性、ガバナンス向上等の様々な分野で開発支援を行っています。

■政策における国際機関との連携の例

「持続可能な開発のための2030アジェンダ」策定過程においても、日本は、国連内部の調整役を務めるUNDPや国際社会と密接に連携し、新しい国際開発目標の策定に向けた議論を主導しました。2016年8月、第6回アフリカ開発会議(TICAD Ⅵ)の機会に、UNDP「アフリカ人間開発報告書2016」発表式典がケニア・ナイロビで開催され、出席した岸田外務大臣からは、同報告書のテーマであるアフリカのジェンダー平等と女性のエンパワーメントの加速に向けて、UNDPをはじめとする国際社会と連携し、アフリカ開発や女性の活躍を一層推進していく旨、発言しました。

2016年6月、日本はOECD開発センターに復帰しました。〈注18〉同センターは、開発途上国の開発問題に関する調査・研究を行うOECD内のシンクタンクです。OECD加盟国のみならず、OECDに非加盟の新興国・途上国も参加し、様々な地域における開発について政策対話を行う場として、重要な役割を果たしています。日本は、同センターの活動に積極的に協力、関与していく考えであり、同センターとアジアとの関係をさらに強化していく役割を果たすとともに、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の実施への貢献等、同センターの活動を支援していくため取り組んでいます。同年12月には、開発センターと外務省の共催で、国際セミナー「グローバルな開発潮流と新興アジアの課題 開発センターの知見を生かして」が開催されました。本セミナーは日本の開発センター復帰後初の大型共催行事であり、開発センターの取組、アジアとOECDの関係強化の必要性、日本の果たすべき役割等について議論が行われ、今後OECDとアジアがさらに関係を強化していく上で、重要な一歩となりました。

イ.地域機関との連携の例

ASEAN(アセアン)(東南アジア諸国連合)は、2015年末に「政治・安全保障共同体」「経済共同体」「社会・文化共同体」から成る「ASEAN共同体」を構築し、域内の連結性強化を最重要の課題として掲げてきました。日本は、統合を強めたASEAN が地域協力のハブとなることが、地域の安定と繁栄にとって重要であるとの観点から、これまでのインフラや投資環境整備の経験を活かし、連結性強化に向けたASEANの努力を支援してきました。

ASEAN共同体の構築およびその後の統合努力においては、域内の連結性強化や開発格差の是正など、残された様々な課題の解決に向けた取組を、これまで以上に推進していく必要があります。日本は引き続き、ASEANとの信頼と友好の絆(きずな)を強化していきながら、ASEAN統合に向けた積極的な協力を行っていく方針です。

ウ.他のドナー国との連携

日本は、他のドナー(援助国)との開発協力における協調を推進しています。2016年には、米国、韓国、オーストラリアと開発協力に関する対話を行いました。主要ドナー全体のODA予算が減少傾向にある中で、限られたODA予算を開発途上国の開発に効果的に活用しながら開発協力を進め、国際社会全体で開発課題に取り組むためにも、国際機関や他のドナーとの協力や連携の重要性は高まっています。

近年、日本と米国との協力・連携の強化が進展しています。2013年12月、バイデン米副大統領(当時)の訪日の際に発表した「日米のグローバル協力に関するファクトシート」の中で、開発援助、グローバルな安全保障への貢献を強調しました。また、同ファクトシートに基づき、新たに、定期的な高級実務者レベルの「日米開発対話」が開催されています。2016年3月には第3回日米開発対話を開催し、持続可能な開発目標(SDGs)、日本が議長を務めるG7伊勢志摩サミット、アフリカ開発会議(TICAD)、新興ドナー・機関の役割の増大など、幅広い開発課題、ならびに他のグローバルおよび地域的な課題への対応について議論しました。2014年4月のオバマ大統領(当時)の訪日に際しては「ファクトシート:日米のグローバル及び地域協力」を発表し、東南アジアやアフリカなどにおける具体的連携を打ち出しました。

2015年4月の安倍総理大臣の訪米に際して発出された「より繁栄し安定した世界のための日米協力に関するファクトシート」の中では、開発協力、環境および気候変動、女性・女児のエンパワーメント、国際保健といった各分野での連携を打ち出しています。

こうした中で日米間では、アフリカ女性起業家への支援、インドにおける女性に安全な街づくりのためのUN Womenの事業、ラオスの不発弾処理活動やパプアニューギニアの女性支援グループへの資金協力、カンボジアで活躍する女性起業家等に対するセミナーなどに関する連携を実現してきています。こうした日米開発協力の強化は、日米関係の幅を広げ、日米同盟のさらなる発展に寄与するものと考えています。

2016年5月に開催されたG7伊勢志摩サミットでは、「G7伊勢志摩経済イニシアティブ」等の関連文書が採択され、G7として「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の推進で一致したほか、「質の高いインフラ投資」、「女性」、「国際保健」等の各開発協力分野の推進で具体的な成果を上げました。

これまで国際社会では、経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会(DAC(ダック))の加盟国、いわゆる伝統的なドナー国が中心となって開発協力を行ってきましたが、近年、中国、インド、サウジアラビア、ブラジル、トルコなどの新興ドナー国も開発途上国の開発課題に大きな影響力を持っています。

G20の枠組みにおいても、開発課題につき先進国のみならず、新興国・開発途上国を交えた形で協議が行われるようになったこともこの現れです。新興ドナーが国際的な取組と調和した開発協力を行うよう、日本は様々な会合への新興ドナーの参加を促し、話し合いを進めています。

自らが援助を受ける側から主要な援助国へと歩んできた経験を持つ日本は、新興国をはじめとする諸国と連携して、南南協力*を取り込んだ三角協力を推進しています。

エ.国際的な議論への積極的貢献

グローバル化が進む中で、世界の国々が相互に影響を与えたり、依存したりする度合いは急速に高まっており、貧困や紛争、感染症や環境問題など、一国のみの問題ではなく国際社会全体にかかわるものとして協力して取り組むべき脅威や課題も少なくありません。

特に、2015年は、2030年までの国際開発目標である「持続可能な開発のための2030アジェンダ」を採択した国連サミット(9月、ニューヨーク)や、気候変動に関する2020年以降の新たな国際的枠組みである「パリ協定」を採択したCOP21(11月~ 12月、パリ)、防災に関する2030年までの国際的枠組みである「仙台防災枠組」を採択した第3回国連防災世界会議(3月、仙台)といった重要な国際会議が開催され、様々な地球規模課題に対する国際社会の取組にとって重要な節目の年でした。

日本は、2030アジェンダの採択に向け、国際社会の議論が本格化する前から、MDGsフォローアップ会合の開催や非公式な政策対話の主催、国連総会サイドイベントの開催、また、2015年1月からの政府間交渉にも積極的に参加し、真に効果的な新しいアジェンダの策定を主導してきました。また、3月の第3回国連防災世界会議の開催は、仙台防災枠組採択に当たり不可欠な貢献でした。こうした地球規模課題への取組を通じて、持続可能で強靱(きょうじん)な国際社会の取組に貢献してきています。

一方、経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会(DAC)では、対開発途上国援助の量的拡大とその効率化を図るべく、新興国や民間部門等の開発に携わる多様な主体との連携を強化し、また、公的および民間資金をより効果的に動員し、活用しようとしています。具体的には、各国のODA実績が正当に評価されるための測定方法の改定や、民間による投資や新興ドナー国の資金などのODA以外の開発資金を幅広く統計として捕捉する方策を議論しています。

また、持続可能な開発目標(SDGs)等の国際的な開発目標を達成するため、援助の「量」に加え、援助効果の向上(「質」)のための取組が「効果的な開発協力に関するグローバル・パートナーシップ(GPEDC)〈注19〉」において進められています。

2016年11月28日から12月1 日まで、第2 回GPEDCハイレベル会合が、ケニアにて、先進国・開発途上国政府のみならず、市民社会組織や民間セクター、議会等、開発に携わる様々な組織や団体の出席の下、開催されました。この会合は、2030アジェンダ採択後に初めて開催されたハイレベル会合であり、SDGs達成に向けた効果的な開発協力の貢献について有意義な議論が行われました。特に、持続的な開発の成果はビジネス界も大きく関心を有するものとして、開発に民間投資をより一層活用していく必要性が確認され、投資環境整備、税制改革、官民連携推進等の重要性が議論されました。また、日本は、SDGs達成の有効なツールの一つである三角協力について、コストシェアリングを含む我が国の効果的な実施に係る考え方を説明するとともに、ケニアにおける女性の活躍に向けた日本の取組事例を紹介しました。日本は、2015年8月からGPEDCの運営委員として、日本の経験をもとに開発協力の効果向上のための国際的な取組に貢献しています。

また、2016年3月には、スリランカのコロンボで「第6回アジア開発フォーラム」*を開催し、「持続可能な開発のための2030アジェンダ:アジアからの声」をテーマに、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」実施のための国家政策の転換やグローバル・パートナーシップの向上、アジアにおける包摂的な成長の鍵となるインフラ開発や産業人材育成につき、アジア各国の視点から議論が行われました。

2016年11月28日から12月1日までケニア・ナイロビにおいて開催された「効果的な開発協力に関するグローバル・パートナーシップ(GPEDC)第2回ハイレベル会合」の様子

- *南南協力(三角協力)

- より開発の進んだ開発途上国が、自国の開発経験と人材などを活用して、他の開発途上国に対して行う協力。自然環境・文化・経済事情や開発段階などが似ている状況にある国々に対して、主に技術協力を行う。また、ドナー(援助国)や国際機関が、このような開発途上国間の協力を支援する場合は、「三角協力」という。

- *アジア開発フォーラム

- アジア各国の政府関係者、アジア開発銀行(ADB)、世界銀行、国連開発計画(UNDP)などの国際機関、および民間企業関係者などが集まり、開発に関する各種課題や今後の取組のあり方などに関して議論し、開発協力に関する「アジアの声」を形成し、発信することを目的とするフォーラム。日本および韓国の発案で立ち上がり、2010年より開催されており、その運営に当たっては、主催国に加え、日本を含む過去の開催国から成るグループが中心的な役割を果たしている。

- 注18 : 日本は、OECD開発センターに設立当時(1962年)から参加していたが、同センターのガバナンス等の問題により、2000年に脱退。しかしながら、同センターのガバナンスの改善に進展が見られ、また新規参加国が増加していることなどを踏まえ、復帰を決定した。

- 注19 : 効果的な開発協力に関するグローバル・パートナーシップ GPEDC: Global Partnership for Effective Development Co-operation