7. 大洋州地域

太平洋島嶼(とうしょ)国は、日本にとって太平洋を共有する「隣人」であるばかりでなく、歴史的に深いつながりがあります。また、これらの国は広大な排他的経済水域(経済的な権利が及ぶ水域、EEZ)(注24)を持ち、日本にとって海上輸送の要となる地域であるとともに、遠洋漁業にとって大切な漁場を提供しています。太平洋島嶼国の平和と繁栄は日本にとって重要です。

一方、太平洋島嶼国には比較的新しい独立国が多く、経済的に自立した国家を築くことが急務です。また、経済が小規模で、第一次産業に依存していること、領土が広い海域に点在していること、国際市場への参入が困難なこと、自然災害の被害を受けやすいこと、海面上昇により国土を失ってしまう可能性があることなど、小島嶼国に特有な共通の問題があります。このような事情を踏まえ、日本は太平洋島嶼国の良きパートナーとして、自立的・持続的な発展を後押しするための支援を実施しています。

< 日本の取組 >

2015年3月、大型サイクロン・パムにより被災したバヌアツの首都ポートビラ市を訪問し、国際緊急援助隊・医療チームを激励する薗浦健太郎外務大臣政務官(前)

パラオのサンゴ礁センターで活動する青年海外協力隊の山上裕香隊員(写真:鈴木革/JIC)

太平洋島嶼国における政治的な安定と自立的経済発展のためには、社会・経済的な脆弱(ぜいじゃく)性の克服や地域全体への協力が不可欠です。日本は、太平洋島嶼国で構成される地域協力の枠組みである太平洋諸島フォーラム(PIF)(注25)との協力を進めるとともに、1997年以降、3年ごとに日本と太平洋島嶼国との首脳会議である太平洋・島サミット(PALM)を開催しています。

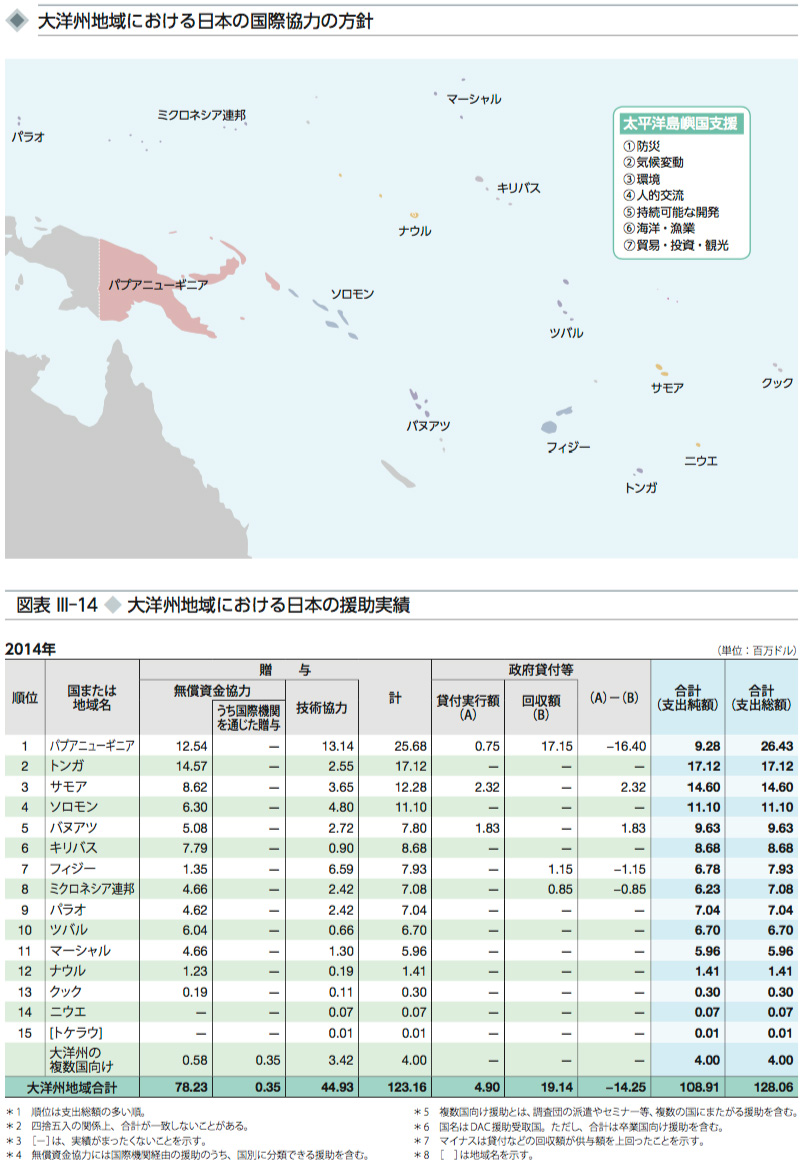

2015年5月に福島県いわき市で開催されたPALM7では、「We are Islanders:福島いわきから太平洋への誓い-共に創る豊かな未来-」というキャッチフレーズの下、日本は、①防災、②気候変動、③環境、④人的交流、⑤持続可能な開発、⑥海洋・漁業、⑦貿易・投資・観光の7つの分野に焦点を当て、太平洋島嶼国との双方向のパートナーシップを促すための協力として、今後3年間で550億円以上の支援を提供するとともに、4,000人の人づくり・交流支援を行うことを表明しました。

PALMで表明した支援方針を踏まえ、日本は、港湾といった基礎インフラ整備などの二国間の協力や、複数の国を対象とした広域協力を実施しています。重点分野の一つである「防災」については、太平洋島嶼国において災害に強靱(きょうじん)な社会を構築するため、日本の知見を活用しつつ、各国気象局の人材の育成や、住民が適切に避難できる体制づくりなどの包括的な防災支援を行っています。

また、太平洋島嶼国の気候変動問題への対処を支援するため、サモアにある地域国際機関である太平洋地域環境計画事務局(SPREP)(注26)と連携し、各国の気候変動対策に携わる人材の育成に向けた取組を進めています。

- 注24 : 排他的経済水域 EEZ:Exclusive Economic Zone

- 注25 : 太平洋諸島フォーラム PIF:Pacific Islands Forum

PIF加盟国:オーストラリア、キリバス、クック、サモア、ソロモン、ツバル、トンガ、ナウル、ニュージーランド、ニウエ、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル、ミクロネシア連邦 - 注26 : 太平洋地域環境計画事務局 SPREP:Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme

●太平洋島嶼国(14諸国)

大洋州地域廃棄物管理改善支援プロジェクト

技術協力プロジェクト(2011年2月~実施中)

サモアのごみ処理場。見違えるほど改善された(上は改善前、下は改善後)(写真:JICA)

太平洋島嶼国では、かつては、それぞれの島で採れる天然の原材料を使用し生活していましたが、近年は生活の近代化やグローバル化により、海外から輸入される製品が、人々の消費の重要な部分を占めるようになりました。それら輸入品のペットボトルやビン・缶など、使い終わった後の容器は、すべてその国でごみとなります。もともと広い土地がない国が多く、行き場のないごみが貴重なサンゴ礁などの生態系に悪影響を与えるという問題が発生しています。

日本政府は、2000年の第2回太平洋・島サミットで「大洋州地域廃棄物管理戦略(2010-2015)」を提案し、太平洋の島嶼国のごみ問題に協力し取り組んできました。具体的には、鹿児島県志布志市におけるごみ減量化・資源化の成功事例をもとにしての「3R」(ペットボトルやビン・缶など、ごみを減らすReduce、ごみを捨てずに使うReuse、ごみを再利用するRecycle)の推進などをしてきました。また、「3R」の推進のみならず、発生するごみの適切な処理も重要です。ごみをそのまま土の中に埋めると、土壌や地下水脈の汚染により、人々の生活や自然環境に甚大な影響を与えます。こうした環境汚染を未然に防ぐため、日本は大洋州の国々に、専門家を多数派遣し機材を供与するなどして、ごみ処分場の改善や、廃棄物管理計画を策定する人材の育成などに取り組み、これら島国において環境汚染が進まないよう最大限の努力を傾けています。

太平洋島嶼国で適切にごみ処理がされなければ、太平洋の自然環境が破壊されます。同じ太平洋にある日本にも影響を及ぼしかねません。日本の支援活動を通じて、太平洋島嶼国において、自立的かつ発展的な廃棄物管理が促進され、大切な自然環境が保全されていくことが期待されます。(2015年8月時点)

ミクロネシア連邦・ポンペイで、ローカルフード推進のための授業と算数の授業を一緒に行う青年海外協力隊の三橋智子さん(小学校教諭)(写真:東海林美紀/JICA)