8. 欧州地域

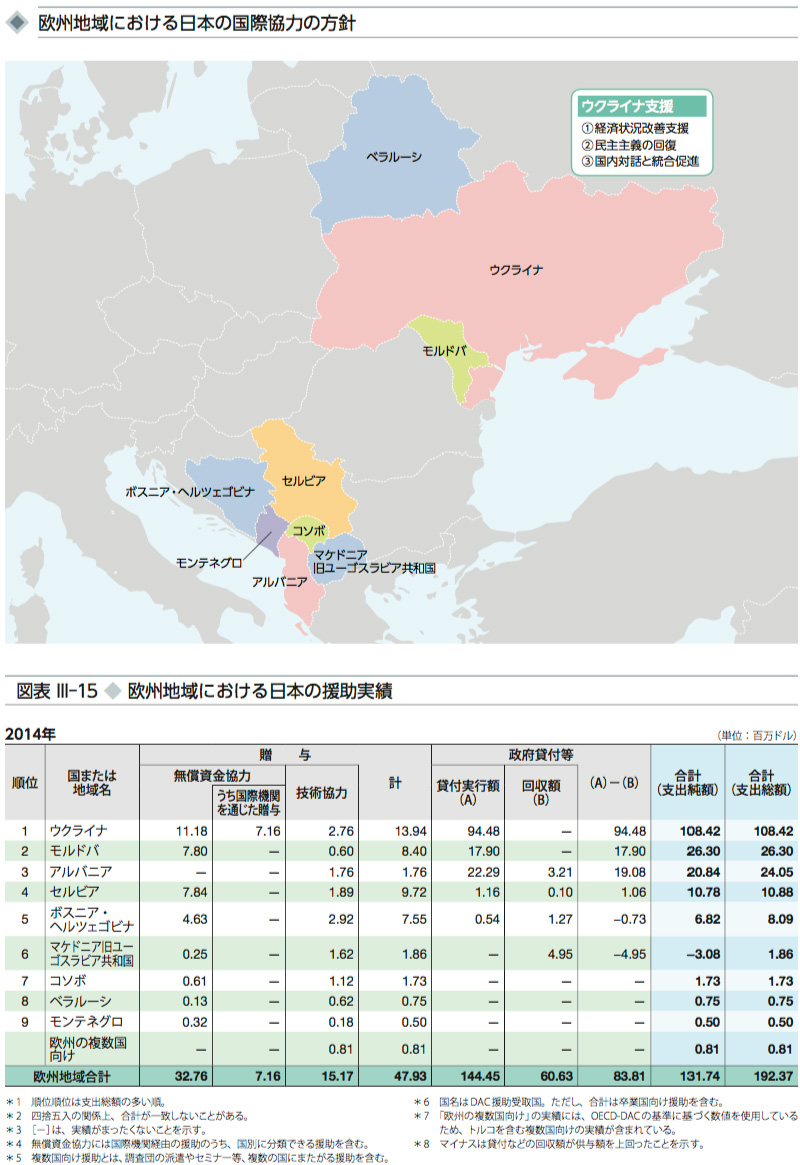

過去に共産主義体制にあった中・東欧、旧ソ連の欧州地域の多くの国々では、その後民主化と自由化を達成し、現在は民主的政権の下で市場経済に基づいた経済発展に取り組んでいます。日本は、これら地域および欧州全体の一層の安定と発展のため、また、普遍的価値(人権、民主主義、市場経済、法の支配)を共有できる関係を築くため、市場経済化、経済インフラの再建および環境問題などへの取組に対する支援を行っています。

< 日本の取組 >

モンテネグロ西部のツェティニェ市のザゴルカ・イバノビッチ幼稚園の子どもたちが、引渡し式で、浴衣を着て歌と踊りを披露した(写真:イバン・バトビッチ/在セルビア日本大使館)

西バルカン諸国(注27)は、1990年代に発生した紛争の影響で改革が停滞していました。しかし、各援助国や国際機関などの支援があり、またそれぞれの国が自身で改革のための努力を行ったことにより、復興支援を必要とする段階を卒業しました。現在は持続的な経済発展に向けた支援が必要な段階にあります。日本は2004年にEU(欧州連合)と共同で開催した西バルカン平和定着・経済発展閣僚会合で確認された「平和の定着」、「経済発展」、「域内協力」の3本柱を開発協力の重点分野として支援を展開してきました。引き続き、特に「平和の定着・民族融和(異なる民族間で争いが起きないこと)」および「環境・気候変動問題への対策」を重点方針として支援しています。

旧ソ連諸国であるウクライナやモルドバは、ロシアとEUの間に位置するという政治・外交上での地理的な重要性を持っています。これら諸国の安定と持続的な発展は、欧州全体の安定にとってなくてはならないものです。民主主義が根付き、市場経済を確立させるための努力を支援する必要があります。これに関し、日本は2014年2月以降のウクライナ情勢の悪化を受け、ウクライナの国内改革を後押しするために、国別では最大規模となる約18.4億ドルの支援を表明し、着実に実施しています。また、政治危機に加え、ウクライナ東部等で分離派の活動が活発化したことから、東部の社会サービス早期復旧・平和構築支援として約600万ドル、東部の人道支援やインフラ復旧に対する支援として約1,660万ドル等を供与しました。

日本は、欧州地域内の経済発展の格差を踏まえ、EUに加盟した国に対しては、援助を卒業したものとして、その支援を段階的に縮小させるとともに、ドナー(援助国)として欧州地域の後発国に対する開発協力に一層積極的になることを促していきます。日本は、ヴィシェグラード4か国(注28)を含むこれらの国々と援助国としての経験を共有するための取組も行っています。一方、西バルカン地域やウクライナ等の後発国に対しては、各々の国の経済水準も考えながら、適切な支援を実施していきます。また、どの国に支援を行う場合にも、各援助国および国際機関等の動きに注意を払いながら、日本の知識と経験を活かして、より成果を重視した効率的かつ効果的な支援を行っていくことに努めています。

左から、ザオラーレク・チェコ外相、ライチャーク・スロバキア副首相兼外務・欧州問題相、岸田文雄外務大臣、カツペルチク・ポーランド外務次官、シーヤールトー・ハンガリー外務貿易相が出席

2015年11月、ルクセンブルクを訪問した岸田文雄外務大臣は第6回「V4+日本」外相会合に出席した

- 注27 : 西バルカン諸国:アルバニア、クロアチア、コソボ、セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モンテネグロ

- 注28 : ヴィシェグラード4か国:ポーランド、チェコ、ハンガリー、スロバキア

●ボスニア・ヘルツェゴビナ

IT教育近代化プロジェクト フェーズ2

技術協力プロジェクト(2010年10月~2014年8月)

技術協力で作成された共通教科書を用いて「情報」の授業を行っているパイロット高校の授業風景(写真:JICA)

ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の解体に伴い、1992年に独立したボスニア・ヘルツェゴビナは民族紛争による内戦が長く続きました。1995年のデイトン合意をもって紛争は終結しましたが、民族間に生じた不信感が根強く残っています。こうした民族間の関係を改善するために、ボスニア・ヘルツェゴビナは欧州安全保障機構(OSCE)※の働きかけなどにより、3民族(ボスニア人、クロアチア人、セルビア人)の教育関係者の協働による教育改革として「共通コア・カリキュラム」を推進してきました。

日本はこの共通コア・カリキュラムを支援するため、2006年から日本の高校1年生向けのIT教育カリキュラムを、現地のパイロット校で試験的に実施し、異なる民族が一緒に学ぶIT授業の実施を行いました。それまでは、民族ごとに異なるカリキュラムを、異なる教室で、異なる教科書を使って授業が行われていた状況が、同じ教室で一緒に学ぶ授業へと大きく変わったのです。

このパイロット校での活動の評判が広まり、ボスニア・ヘルツェゴビナの要請により日本は、2008年から2010年に「IT教育近代化プロジェクト」を、18のパイロット校で実施しました。2010年からのフェーズ2では、同国内のすべての普通科高校で実施するに至りました。

そして、複数名の専門家をボスニア・ヘルツェゴビナに派遣し、日本が提供したIT教育カリキュラムの「情報A」と「情報B」などのテキスト教材を、3民族が使用する言語に翻訳するなどの改訂作業を行いました。また、授業実施に必要なIT教員用の機材や生徒用PCの供与にも協力をしました。ボスニア・ヘルツェゴビナのIT教員リーダー15名は複数にわたる訪日研修により、日本の教育現場の視察・学習をしています。

日本が提供したIT教育カリキュラムを一緒に学んでいくことを通して、3民族の子どもたちと教員たちの関係が改善・融和につながりつつあり、ボスニア・ヘルツェゴビナの平和と安定に貢献しています。(2015年8月時点)

※ OSCE:Organization for Security and Co-operation in Europe