5. サブサハラ・アフリカ地域

かつてアフリカ経済に対しては、国際社会から悲観的な見方が多くみられましたが、2000年代から、豊富な天然資源と増加する人口を背景に目覚ましい成長を遂げ、国際社会の期待と注目を集め、「将来の世界の成長センター」として存在感を増しています。しかし、特に、サハラ砂漠より南に位置するサブサハラと呼ばれる地域は、依然、根強い貧困や経済格差、インフラ整備の遅れや低い農業生産性、産業人材の不足の問題を抱えています。さらに近年、天然資源等の一次産品の市況低迷、エボラ出血熱の流行や国際テロの頻発など新たな問題にも直面しています。これに対し、2015年1月のアフリカ連合(AU)(注16)首脳会合において、アフリカの社会・経済構造改革(トランスフォーメーション)を目指した「アジェンダ2063」が採択されました。また国連でも同年9月に「持続可能な開発のための2030アジェンダ」という新たな開発目標が採択されるなど、アフリカ自身さらには国際社会による新たな取組も開始されています。

< 日本の取組 >

2015年12月、日本が支援しているエチオピアのサラム・チルドレン・ビレッジを訪問する黄川田仁志外務大臣政務官

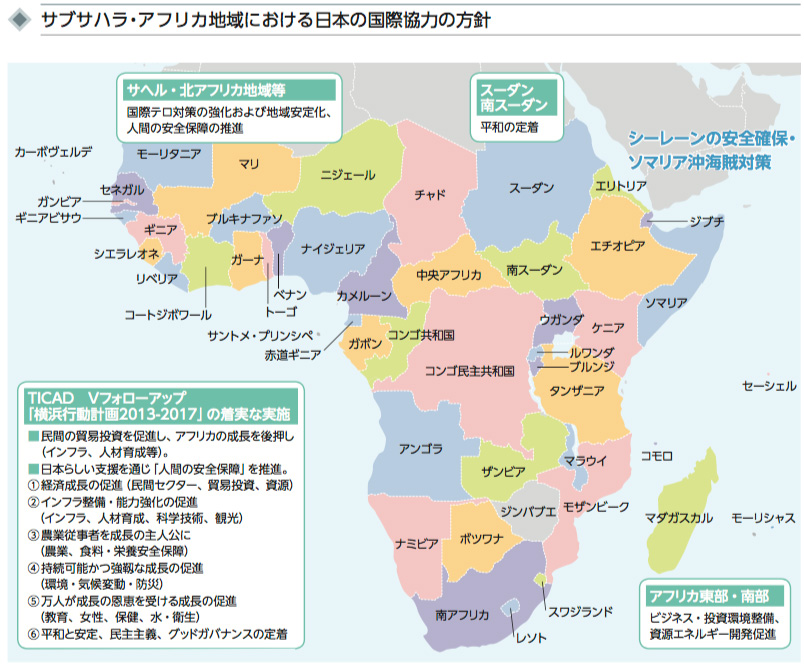

日本は、20年以上にわたり日本が主導するアフリカ開発会議(TICAD(ティカッド))(注17)のプロセスを通じて、アフリカの主体的な取組(オーナーシップ)を国際社会が後押しする(パートナーシップ)という基本原則の下に、アフリカ自身による開発課題への取組を積極的に支援しています。

2013年6月には、「躍動のアフリカと手を携えて」をテーマに、横浜においてTICAD Vが開催され、日本は、民間の貿易投資を促進するとともに、人間の安全保障を推進するとの基本方針の下、今後5年間でODA約1.4兆円を含む官民による最大約3.2兆円の取組を通じ、アフリカの成長を後押ししていくことを表明しました。具体的には、①「経済成長の推進」(民間部門、貿易投資、資源)、②「インフラ整備・能力強化の促進」(インフラ、人材育成、科学技術、観光)、③「農業従事者を成長の主人公に」(農業、食料・栄養安全保障)、④「持続可能かつ強靱(きょうじん)な成長の促進」(環境・気候変動・防災)、⑤「万人が成長の恩恵を受ける成長の促進」(教育、女性、保健、水・衛生)、⑥「平和と安定、民主主義、グッドガバナンスの定着」、をその柱としています。

ケニア西部のシアヤ県の漁村にて、オメナと呼ばれる小魚を山盛りにしたたらいを頭にのせようとしている様子(写真:久野武志)

日本は2014年5月にカメルーンで開催されたTICAD V閣僚会合において、TICAD Vで約束した支援を着実に実施していることを報告し、アフリカの多くの国から日本のこれまでの支援に対する高い評価を受けました。たとえば、2015年9月までに、産業人材育成を目的として、「ABEイニシアティブ(注18)」により約470名のアフリカの若者が日本の大学の修士課程に就学しました。また質の高いインフラ整備等を支援する観点から、モザンビークを中心とするナカラ回廊、ケニアを中心とする北部回廊、さらにコートジボワールやガーナなどの西アフリカ地域など、計9か所において「戦略的マスタープラン(注19)」の策定が開始されました。

これらに加え、2013年9月および2014年9月には、ニューヨークにおいてそれぞれ「農業開発」と「インフラ開発」をテーマにアフリカの地域経済共同体(RECs:Regional Economic Communities)議長国との首脳会合を開催するなど、様々な取組で日・アフリカ間の関係を強化しています。

こうした中で、2015年8月には、アフリカ側の希望を受けて、2016年にケニアにおいてアフリカで初めてとなるTICAD首脳会議を開催することが決定されました。日本はこれをアフリカ側のオーナーシップの表れとして歓迎しています。

引き続き日本としては、アフリカおよび国際社会の開発課題も踏まえつつ、民間投資を伴う経済成長、開発、平和と安定等の分野で、幅広くかつ日本らしい支援を着実に実行し、日本とアフリカ諸国との互恵的関係を構築しながら、官民で連携して、アフリカにおける「質の高い成長」の実現に向け貢献していく考えです。

2015年8月、ベナンのアカディリ外相と会談する城内実外務副大臣(前)

- 注16 : アフリカ連合 AU:African Union

- 注17 : アフリカ開発会議 TICAD:Tokyo International Conference on African Development

- 注18 : ABEイニシアティブ:African Business Education Initiative for the Youth

- 注19 : TICAD Vにおいて日本は、アフリカ連合(AU)が掲げるインフラ開発計画と整合性を取りつつ、開発の潜在性の高い10か所において、戦略的マスタープランを策定していく旨を表明した。

●アフリカ諸国

アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ(ABEイニシアティブ)

技術協力プロジェクト(2013年11月~実施中)

「激励会」にはアフリカ各国大使館、日本政府などからの来賓をはじめ、大学、企業の関係者も参加し、総勢365人が集まった(写真:JICA)

豊富な天然資源を背景に安定した高成長を続けるアフリカ諸国。日本の産業界は10億人市場であるアフリカに高い関心を持ち始めています。日本は、2013年6月の「第5回アフリカ開発会議(TICAD V)」で、官民一体となってアフリカにおける強固で持続可能な経済成長を支援する政策を打ち出し、その一つとして「アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ(African Business Education Initiative for the Youth:以下、ABEイニシアティブ)」を実施することになりました。

このABEイニシアティブでは5年間で、1,000人のアフリカの若者に日本の大学院等で、工学・農学・経営学・政治学などの修士課程での就学に加えて、日本企業でのインターンシップの機会を提供することが最大の特徴です。日本社会や日本企業文化をよく理解するアフリカの高度人材の育成を通じて、日本とアフリカ各国間の人脈(民間人材・教育人材・政府人材)を形成し、日本企業がアフリカにおいて経済活動を進める際の水先案内人となることが期待されます。

2014年9月には159名、2015年9月には317名が来日し、全国の55大学(88研究科)で受入れられています。75の大学(148研究科)が受入れの意志を有しており、インターンシップに関心を示してくれる企業は約200社にのぼります。2014年に受け入れた研修員は、2015年夏に全国65社でインターンシップを実施しました。研修員からは、実際に日本企業で働く日本の人々とのかかわりを通し、アフリカでのビジネスにつながるアイデアを得たり、日本の企業文化や習慣を学ぶことができたという声が聞かれました。また、インターンを受け入れていただいた企業からはビジネスに有益な情報が得られた、ビジネスに役立つネットワークの構築ができた、社内のグローバル化に役立ったというご意見をいただきました。これら日本企業とアフリカの若者が日本とアフリカの架け橋となって、これからのアフリカの経済・社会を発展させていくことが期待されます。(2015年9月時点)

●ケニア

オルカリアI 4・5号地熱発電計画

有償資金協力(2010年3月~実施中)

オルカリア地熱発電所(写真:JICA)

アフリカの東部に位置するケニアでは、年間発電量の70%以上を水力発電に依存しており、2007年以降3年連続で発生した大規模な干ばつの影響で水力発電の稼働が限定的となっているため、電力不足が深刻化していました。

ケニアでは、近年の経済成長を背景に、2010-2020年の電力需要は毎年14.5%増で推移することが見込まれています。電力供給の安定化を促進するために、水力発電以外の新たな電源開発が急がれる課題となっています。一方、東アフリカの大地溝帯(グレートリフトバレー)に位置するケニアでは、大規模な地熱ポテンシャルが確認されており、天候に左右されない安定的な発電エネルギーとして、地熱開発への期待が高まっていました。

このような状況の下、日本は、2010年、サブサハラ・アフリカにおいて初めてとなる気候変動対策円借款を通じて、地熱発電の利用による、環境に優しい電力供給促進のため、ケニアに対して295億1,600万円を限度とする「オルカリアI 4・5号機地熱発電計画」による協力を開始しました。この円借款は、ケニアのナクル郡、オルカリア地熱地帯(首都ナイロビ北西約75キロメートル)において、第1発電所の拡張(4号機・5号機の導入、計140MW(メガワット))を行うものです。

ケニア政府は、2030年までの長期開発計画「Vision2030」において、オルカリア地熱開発を自国の経済的繁栄の達成を支える基盤として位置付けており、この計画は最優先事業に位置付けられました。日本の協力実施により、ケニアにおいて、電力を安定して供給できるよう改善が進み、ケニアの経済発展に寄与することが期待されます。また、地熱という、再生可能エネルギーの利用により、同じ規模の火力発電所を稼働させた場合に比べて大気汚染物質およびCO2排出を抑制するので、地球環境負荷の軽減にも貢献することも期待されます。(2015年8月時点)