4. 中東・北アフリカ地域

中東・北アフリカ地域は、石油と天然ガスの埋蔵量がともに世界の約5割を占めており、世界のエネルギーの一大供給地です。また、日本の原油輸入の8割強を中東地域に依存している上、日本と欧州とを結ぶ貿易の中心となる航路は中東地域を経由しており、日本の経済とエネルギーの安全保障という意味からも極めて重要な地域となっています。

中東・北アフリカ地域は2011年以降、大きな政治的変動を経験しました。長期政権が崩壊した国では民主化プロセスが進められています。そうした国の改革努力を、経済的支援を通じて後押ししていくことは、その国自身や周辺諸国だけでなく、世界全体の平和と安定にもつながります。

その一方で、これらの地域の中には未だに情勢が不安定な国もあります。シリアでは、2011年3月から、4年以上経過した現在も弾圧と暴力が継続し、多数の難民や国内避難民が発生していることに加え、2013年8月には国内で化学兵器が使用され、多くの市民が死亡するなど、大きな人道問題となりました。2014年には、イラクおよびシリアにおいて国境をまたぎ、「国家」の樹立を一方的に宣言したISIL(「イラク・レバントのイスラム国」)(注15)による活動が国際秩序にとって重大な脅威となっています。また、イエメンやリビアの情勢は、この地域を不安定化させる原因となっています。

さらに人口に占める若者の割合が高く、高い経済成長を続ける国が多いことも中東・北アフリカ地域の特徴であり、そうした伸び盛りの国が今後も安定した成長を実現できるよう援助していくことは重要です。

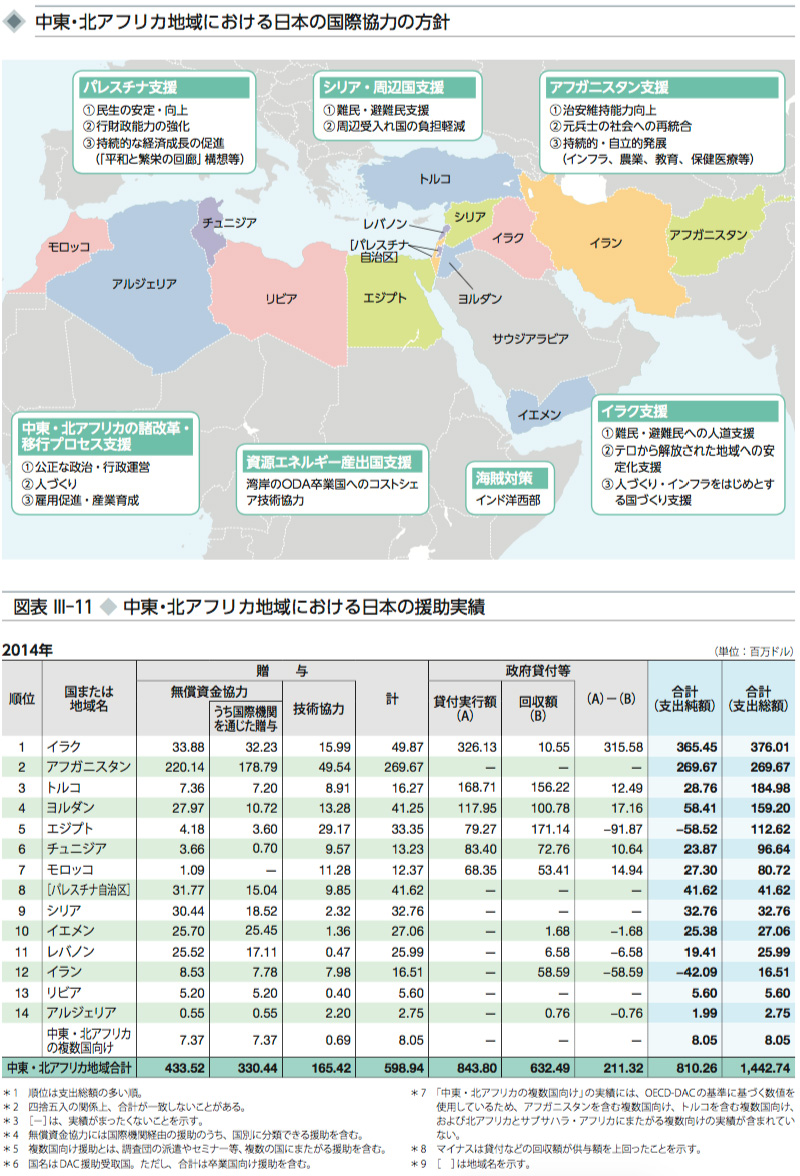

< 日本の取組 >

ヨルダン北部に位置するアジュルン県にあるパレスチナ難民キャンプにて実施された行動変容プログラムワークショップで、男女それぞれができる仕事について考えるコミュニティリーダーの男性(写真:新岡真紀/JICA)

中東・北アフリカ地域には、パレスチナ問題に加え、アフガニスタンやイラクなど、生活・社会基盤の荒廃や治安の問題を抱える国や地域が多く存在します。これらの国や地域の平和と安定は、地域全体、さらには国際社会全体の安定と繁栄にも大きな影響を及ぼすことから、これらの国・地域に対しては、持続的な平和と安定の実現、国づくりや国家の再建のために国際社会が一致団結して支援していくことがとても重要です。このような中東・北アフリカ地域の位置付けから、日本として積極的に支援を行う大きな意義があります。

2012年12月の第二次安倍政権発足から2015年1月までの間に、安倍総理大臣はこの地域を5度訪問し、「安定と繁栄に向けた包括的パートナーシップ」の構想の下、日本と中東諸国との関係の抜本的強化を進めています。2015年1月の中東訪問時には、安倍総理大臣は中東全体を視野に入れ、人道支援、インフラ整備など非軍事の分野で、25億ドル相当の支援を新たに実施することを表明しました。また岸田外務大臣は、同年2月、シリアにおける邦人殺害テロ事件を受け、同月、①テロ対策の強化、②中東の安定と繁栄に向けた外交の強化、③過激主義を生み出さない社会の構築を3本柱とする「邦人殺害テロ事件を受けての今後の日本外交」を発表しました。

国際社会の懸案事項であるシリア問題について、日本は、2015年3月、クウェートで開催された第3回シリア人道支援会合(「クウェート3」会合)において、総額約5.09億ドルの追加的な支援を表明しました。これにより、日本のシリアおよび周辺国に対する支援の総額は約11.35億ドルとなりました。日本は、こうした支援を着実に実施し、国際社会と協力して、引き続き、難民支援を含む人道支援と政治対話への貢献を車の両輪として取り組んでいく考えです。

- 注15 : Islamic State in Iraq and the Levant

●イラク

港湾整備計画(第二期)

有償資金協力(2014年2月~実施中)

イラクは、古くはメソポタミア文明が栄えた豊かな平野が広がり、世界有数の石油埋蔵国として豊かな資源に恵まれた国です。しかし、1980年代に始まったイラン・イラク戦争より紛争が長く続き、多くの石油施設が破壊されました。また、日本企業が1970年代から1980年代にかけて整備を手がけた、ペルシャ湾の入り江にあるウンム・カスル港とコール・アルズベール港も、紛争の影響による沈没船がタンカーなどの航行を妨げ、クレーンなどの荷役機械も修繕が行われず必要な機能を果たせなくなってしまいました。

イラクの経済社会復興を軌道に乗せるためには、重要な役割を担う両港の機能を復活させる必要があります。イラク政府は2013年に国家開発戦略(2013-2017年)を発表し、その戦略の一つとして、既存港湾施設および航路の改修により、近隣諸国の港湾施設との競争力を高める目標を掲げました。

そして、日本政府はイラク政府の要請を受けて、両港の包括的な港湾復興のための有償資金協力を開始しました。具体的には、貨物船や旅客船の航行を妨げる沈没船の除去、バース(船が貨物の積卸しおよび停泊するために着岸する場所)の土木改修ならびに延長工事、コンテナ船などの荷役に必要な港湾施設・機材の調達などです。また、施設の整備だけでなく、バースなどの港湾施設で働く人々のトレーニングなどの人材育成も協力しています。このほか、港湾施設建設・メンテナンスに伴う、基礎設計・詳細設計や、物資の調達に伴う入札基準の策定・管理・評価などのノウハウや、海の汚染を防止するオイルフェンスの設置などの環境保全のノウハウについても提供します。

優れた港湾施設が整えば、近隣諸国の港湾施設との競争力を高めるものになり、イラクの経済社会復興を進めることに大きく寄与します。1970年代から80年代にかけて日本企業が手がけたウンム・カスル港とコール・アルズベール港の両港の新たな支援を通して、日本はイラクの復興に協力しています。(2015年8月時点)

港湾整備計画での沈没船除去(写真:JICA)

プロジェクトサイトのバース拡張予定地(写真:JICA)

イラクのバシルマ・シリア難民キャンプの様子(写真:在イラク日本大使館)