3. 中央アジア・コーカサス地域

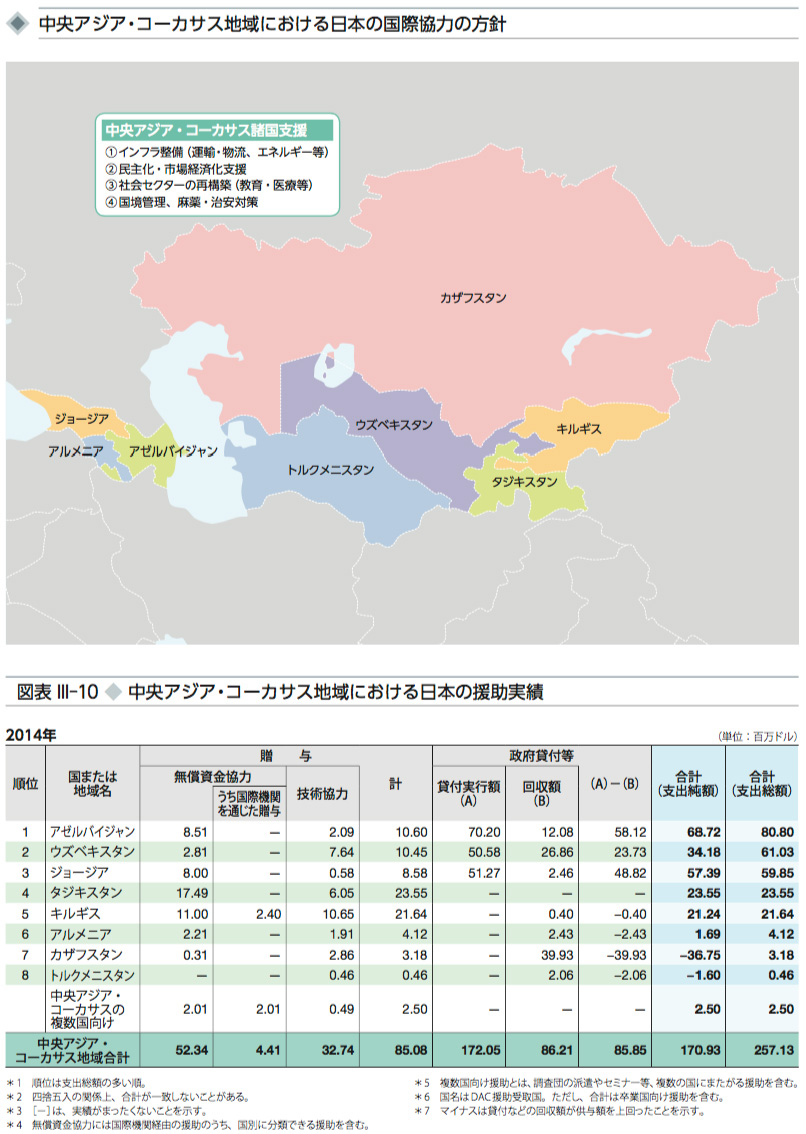

中央アジア・コーカサス地域は、ロシア、中国、南アジア、中東、欧州に囲まれていることから地政学的に重要な地域です。また、この地域には石油、天然ガス、ウラン、レアメタル(希少金属)などのエネルギー・鉱物資源が豊富な国も含まれることから、資源供給国の多様化を目指して、資源・エネルギー外交を展開する日本にとって戦略的に重要な地域です。そのため、この地域の安定と発展は、日本を含むユーラシア地域全体の安定と発展にとっても重要です。この観点から日本は、人権、民主主義、市場経済、法の支配といった普遍的価値が根付くよう、そして同時にアフガニスタンやパキスタンなど、中央アジアに近接する地域を含む広域的な視点も踏まえつつ、この地域の長期的な安定と持続的発展のための国づくりを支援しています。

< 日本の取組 >

草の根・人間の安全保障無償資金協力によってアゼルバイジャンのイスマイリ地区ミジャン村に建設された幼稚園で学ぶ子どもたち(写真:瀬戸寛/在アゼルバイジャン日本大使館)

ウズベキスタンの首都タシケントにあるウズベキスタン日本人材開発センター(UJC)にて、企業管理者向けコーチング・コースで熱心に学習する若者たち(写真:ナタリヤ・ウシャロヴァ/在ウズベキスタン日本大使館)

日本は、計画経済体制から市場経済体制への移行と経済発展を支援するため、法制度の整備、保健医療など社会システムの再構築、経済発展に役立つインフラ整備(経済社会基盤)、市場経済化のための人材育成など様々な支援活動を行っています。たとえば、ウズベキスタンに対して電力インフラ分野における支援を実施してきており、2014年11月には総額868億3,900万円を限度とする円借款「電力セクター・プロジェクト・ローン」の交換公文を締結しました。これは、同一セクター等の複数案件に対して包括的に円借款を供与するものであり、①トゥラクルガン火力発電所建設計画、②タシケント熱電併給所建設計画、③電力セクター能力強化計画の3案件(サブ・プロジェクト)から成ります。この計画の実施により、ウズベキスタンの電力の安定供給およびエネルギー効率が向上し、同国の持続的な経済発展と天然ガス消費量およびCO2排出量の削減を通じた気候変動の緩和に貢献することが期待されます。また、ウズベキスタンおよびキルギスにおける日本センター*では、日本の経験に基づくビジネスコースなどを提供することで、市場経済化に対応できる人材の育成に貢献しています。

カザフスタンおよびアゼルバイジャンのカスピ海沿岸には、世界有数の規模を誇る油田が存在し、日本企業も権益を有しています。この地域で安定し経済が発展することは、国際エネルギー市場の安定と国際社会のエネルギー資源の確保のためにも重要であり、公共サービスの改善や人材育成、発電所などのインフラ整備といった支援を行っています。

また、日本は、2004年に中央アジアの地域協力を進めることを目的として「中央アジア+日本」対話の枠組みを設立し、これまで外相会合や高級実務者会合など様々なレベルで対話や協力を実施しています。10周年を迎えた2014年7月には、キルギスにて第5回外相会合を開催し、農業、麻薬対策、国境管理、防災といった分野について議論を行いました。

2015年10月には安倍総理大臣が中央アジア5か国を訪問し、二国間関係の抜本的強化、地域共通の課題への関与、およびグローバルな舞台での協力という日本の中央アジア外交の3本柱を明らかにしました。とりわけ、開発協力の分野において、日本は、道路、空港、医療等の経済社会インフラの整備のほか、高等専門学校をはじめとする日本型工学教育を活用した高度産業人材の育成支援を含む人材育成等、各国の開発課題に応える協力を表明しました。また、日本は「中央アジア+日本」対話の主要課題である国境管理、麻薬対策、農業等について、引き続き協力していくことを確認しました。

2014年7月キルギス・ビシケクにて開催された「中央アジア+日本」第5回外相会合に参加する岸田文雄外務大臣

- *日本センター

- 中央アジアやインドシナ地域の市場経済移行国における市場経済化を担う人材育成を目指し、日本の「顔の見える援助」として、また、日本との人脈を築く拠点として、市場経済を目指す9か国に10センターが設置され、現在、7か国8センターでJICAプロジェクトを継続中(プロジェクト終了の2センターも現地で活動を継続)。ビジネスコース、日本語コース、相互理解促進事業を活動の柱としている。

●アフガニスタン・タジキスタン

アフガニスタン・タジキスタン国境バダフシャーン地域における農村開発プロジェクト

技術協力プロジェクト(2012年2月~2015年2月)

タジキスタン側AKF(アガハーン財団)スタッフと住民代表が、アフガニスタン側住民を訪問した際の様子(写真:JICA)

アフガニスタンとの国境に隣接するタジキスタンのゴルノ・バダフシャーン自治州(GBAO)では、2007年の貧困人口比率が全国平均を大幅に上回り、最貧農村地域の活性化を支える経済社会基盤の整備や基礎的な社会サービスの充実が差し迫った課題です。若い人々が農村を離れ、農村地帯は出稼ぎ労働者の仕送りに頼るなど、タジキスタンの都市部に比べて開発から取り残されてしまっています。

そこで、日本政府はGBAO政府との連携の下、GBAOのアフガニスタン国境沿い5県における住民参加型の地域開発推進に乗り出しました。この協力では、1990年代から同地域において活動を続けているアガハーン財団の支援も受け、州内各郡の村落組織や村落開発社会組合のそれぞれの代表者から構成される県社会組合協会が結成され、住民と行政が連携して日本の支援を受け入れる体制が整いました。

日本はGBAO政府や地元共同体による優先順位を踏まえ、GBAOにおける基礎インフラの改善・整備、農村開発、道路や橋梁(きょうりょう)の整備を進め、住民の社会基盤を整え、また、移動の自由の確保を図りました。また、教育を通じた人材育成、健康など住民の要望に基づいた社会サービスを提供できる体制の構築を支援しています。さらには、GBAOが国境を接するアフガニスタン側バダフシャーン県との交流・意思疎通を支援し、文化的・歴史的・地理的に共通点を有する双方に開発を進めるに当たっての合意形成を促進しています。具体的にはタジキスタン側県調整委員会とアフガニスタン側郡開発会議が協議する場であるクロスボーダー委員会を設置して、共同開発に向けた関係者の間の調整能力向上を図っています。

日本の支援を通じて、GBAOの住民が極度の貧困から抜け出すための主体的な取組が行われています。