2. 南アジア地域

南アジア地域には、世界最大の民主主義国家であるインドをはじめとして、大きな経済的潜在力を有する国があり、国際社会における存在感を強めています。地理的には、東アジア地域と中東地域を結ぶ陸上・海上の交通路に位置し、日本にとって戦略的に重要であるほか、地球環境問題への対応という観点からも重要な地域です。また、テロおよび過激主義に対する国際的取組における役割といった観点からも、日本を含む国際社会にとって関心の高い地域です。

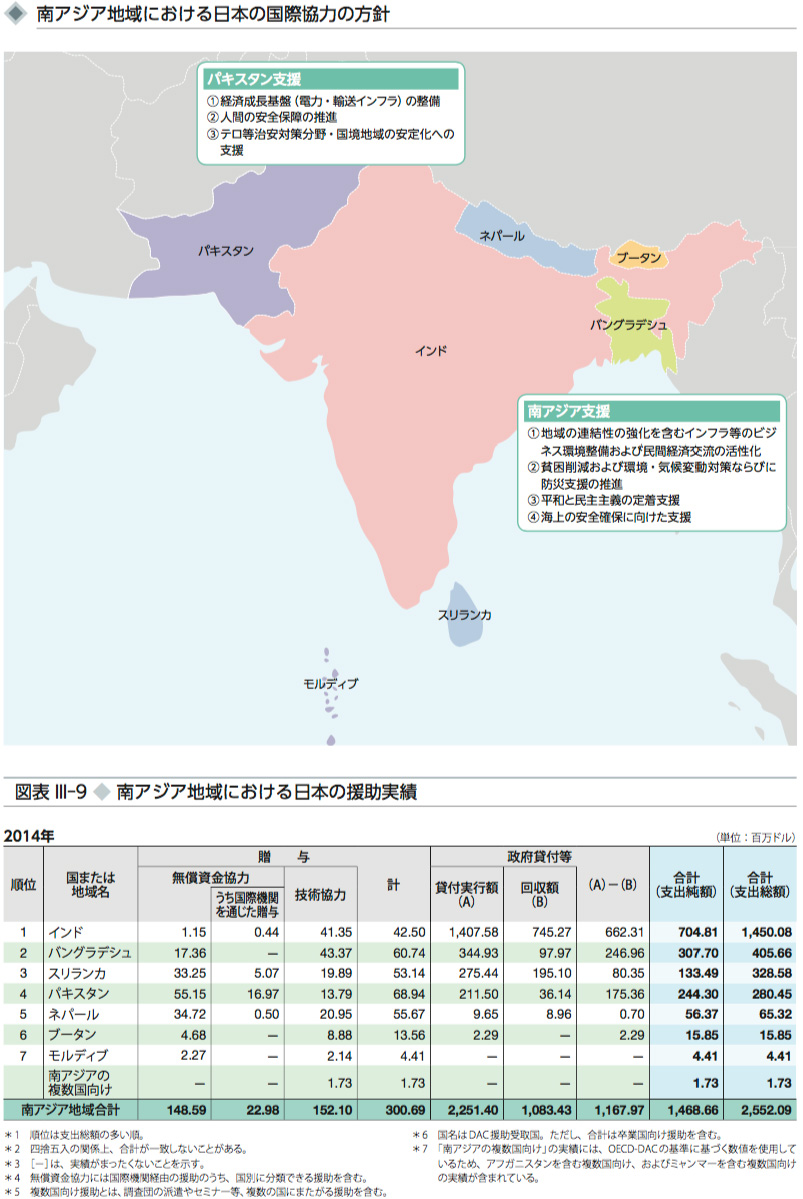

一方、南アジア地域には、道路、鉄道、港湾など基礎インフラの欠如、人口の増大、初等教育を受けていない児童の割合の高さ、水・衛生施設や保健医療制度の未整備、不十分な母子保健、感染症、そして法の支配の未確立など取り組むべき課題が依然多く残されています。特に貧困の削減は大きな問題であり、この地域に住んでいる16億人を超える人口のうち約5億人が貧困層ともいわれ、世界でも貧しい地域の一つです。(注11)「持続可能な開発目標(SDGs)(注12)」達成を目指す上でもアフリカに次いで重要な地域となっています。

日本は、南アジア地域の有する経済的な潜在力を活かすとともに、拡大しつつある貧富の格差をやわらげるため、経済社会インフラ整備の支援を重点的に行っています。

< 日本の取組 >

インド・チェンナイの地下鉄建設事業で整備された車両。開業式当日に撮影されたもので、車両に花などの装飾が施されている(写真:吉田啓史/JICA)

南アジア地域の中心的存在であるインドとは、「特別戦略的グローバル・パートナーシップ」に基づいて、デリー・ムンバイ間産業大動脈構想(DMIC)(注13)の中核となる貨物専用鉄道(DFC)(注14)建設計画などの経済協力をはじめ、政治・安全保障、経済、学術交流など幅広い分野で協力を進めています。インドは日本の円借款の最大の受取国であり、日本はインドにおいて電力や運輸などの経済インフラの整備等を支援しています。2014年9月のモディ首相訪日時の日印首脳会談において、今後5年以内に、日本の対インド直接投資とインド進出日系企業数の倍増という日印両国の共通目標を実現するために、インド側がビジネス環境のさらなる改善に向けて努力するのに合わせ、日本側からは、インドに対し今後5年間でODAを含む3.5兆円規模の官民投融資を実現するとの意図を表明しています。また、農村環境の整備など貧困削減に向けて社会分野での開発協力も進めています。

2015年12月には、安倍総理大臣がインドを訪問しモディ首相との間で、ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道に日本の新幹線システムを導入することを確認しました。また、安倍総理大臣は、2015年度の対インド円借款の供与額がインド向けとして過去最高となる約4,000億円に達し得ることへの期待を表明しており、これらが日印間の経済協力関係の一層の推進に寄与することが期待されています。

2014年3月、日バングラデシュ外相会談における岸田文雄外務大臣

近年、発展が目覚ましく、日本企業の進出も増加しているバングラデシュとは、2014年3月の岸田外務大臣のバングラデシュ訪問、5月のハシナ首相の訪日および9月の安倍総理大臣のバングラデシュ訪問という一連の要人往来の中で、5月に「包括的パートナーシップ」が立ち上げられました。また、その際、2014年よりおおむね4年から5年を目途に、バングラデシュに対し、最大6,000億円の支援を実施する意図を表明しました。このような二国間関係強化の中で、①バングラデシュの経済インフラの開発、②投資環境の改善、および③連結性の向上を3本柱とする「ベンガル湾産業成長地帯(BIG-B)」構想を中心に、政策対話を強化し、経済協力を進めています。

スリランカとの協力関係は、2014年9月の安倍総理大臣による日本の総理大臣として24年ぶりの訪問に続き、2015年1月の新政権樹立後も幅広い分野で深化・拡大しつつあります。2015年10月にはウィクラマシンハ首相が訪日し、両首脳は「包括的パートナーシップに関する共同宣言」を発表しました。この共同宣言は、①投資・貿易促進、②国家開発計画に係る協力、③国民和解・平和構築に係る3つのイニシアティブのほか、海洋協力、人材育成・人的交流等の促進を表明しています。今後もスリランカの一層の経済発展とともに、進出している日系企業の活動環境の改善にも寄与する運輸・電力基盤などのインフラ整備の分野で協力を行っていきます。また、同国の紛争の歴史や開発の現状を踏まえ、後発開発地域を対象に生計向上や農業分野を中心とした産業育成など、国民和解に役立つ協力および災害対策への支援を継続していきます。

パキスタンは、テロ撲滅に向けた国際社会の取組において重要な役割を担っており、アフガニスタンの安定にとって、パキスタンの協力は極めて重要です。これまで日本は、2009年4月に世界銀行と共に東京で開催したパキスタン支援国会合の際に表明した10億ドルの支援を実施したほか、空港・港湾の保安能力向上支援や、テロ掃討軍事作戦で発生した国内避難民への支援を実施しています。2013年6月に発足したシャリフ政権は、治安の改善に取り組むとともに、同年9月に承認された新規IMFプログラム(3年間、66.4億ドル)の下で、経済・財政の立て直しを進めています。日本としてもパキスタンの改革努力を後押しするため、2014年6月には50億円の電力セクター改革プログラムローンを供与するなど、電力等の経済社会基盤(インフラ)整備および人間の安全保障の面で支援しています。

新憲法制定プロセスを通じて民主主義の定着と発展に向けた取組をしているネパールに対しては、2014年10月および2015年3月に訪日したパンディ外務大臣と岸田外務大臣との間で会談を行い、日本としてネパールの民主化への努力を継続的に支援していくとともに、施策面を含め様々な分野での協力をさらに拡大・強化することを表明しました。2015年3月には、第1回日・ネパール外務省間政務協議を実施するなど、二国間関係は近年飛躍的に深化しつつあります。2015年4月に発生したネパール大地震に対して日本は、国際緊急援助隊の派遣、緊急援助物資の供与および1,400万ドル(16.8億円)の緊急無償資金協力を実施したことに加え、総額2.6億ドル(約320億円超)規模の住宅、学校および公共インフラの再建を中心とする日本の支援策を表明し、ネパールの中長期の復興プロセスに、仙台の国連防災世界会議の成果である「より良い復興」のコンセプトを活用し、強靱(きょうじん)なネパールの再建に向けて最大限の支援を実施しています。

ネパールにおける国際緊急援助隊・救助チームの活動の様子(写真:JICA)

- 注11 : 2015年のMDGsレポートによれば、1日1.25ドル未満で生活する人の割合は17%(2015年)で、これはサブサハラ・アフリカに次いで高い数字である。

- 注12 : 持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)

- 注13 : デリー・ムンバイ間産業大動脈構想 DMIC:Delhi Mumbai Industrial Corridor

- 注14 : 貨物専用鉄道 DFC:Dedicated Freight Corridor

●インド

タミル・ナド州投資促進プログラム

有償資金協力(2012年5月~実施中)

調印後、握手を交わすラジェシュ・クッラー・インド財務省経済局長(右)と江島真也JICAインド事務所長(写真:JICA)

7,000万人を超える人口を抱えるインド最南端の州のタミル・ナド州は、「南インドの玄関口」とも呼ばれるコンテナ港を持ち、自動車・IT産業の集積地として有名なチェンナイ市を抱えるほか、生物化学産業、重工業、金融業、衣料産業などの産業集積地があり、外資系企業の進出や投資が活発になってます。

しかしながら、日本を含む海外投資家から道路、電力、上下水道等のハードインフラの未整備に対する強い改善要望が出るなど、経済発展のために海外から直接投資を誘致するには、ハードインフラの整備と制度面の改善による投資環境の整備が課題となっています。そこでインド政府は2012年3月に「Vision Tamil Nadu 2023」という10年にわたる長期戦略を掲げ、インフラ整備を含む投資環境整備に乗り出しました。そして、インドでは日本の初めての試みとなる開発政策借款※1という方法による支援を始めました。

この円借款は、特定のインフラ施設の建設を支援するものではありません。支援対象となるタミル・ナド州政府による①投資環境整備に資する政策・制度・手続きの改善(投資申請プロセス、用地取得制度の見直しや産業人材育成促進等)、②道路、電力、上下水等のインフラ整備への取組について、各年度に達成すべき政策アクションの進捗状況を確認した上での段階的な貸付を実行していくものです。つまり、ハード面のインフラ整備とともに投資を促進するソフト面の政策・制度の改善を総合的に促します。

インドのGDP成長率は7.3%(2014年度)と目覚ましいものがありますが、1人当たりGDPは1,596米ドル(2014年度)と低く、今後は最先端のビジネス・産業を発展させることでインドのGDPもさらに上昇することが期待されます。日本が、様々な産業の集積地であるタミル・ナド州のビジネス・インフラを整備することは、インドの経済発展、産業高度化を具現化し、インドの人々の暮らしの改善に貢献する開発協力活動です。(2015年8月時点)

※1 開発政策借款は、政策・制度の改革を目指す開発途上国を支援するための借款であって、事前に合意した改革項目が相手国政府により実施されたことを確認し、その達成に対して資金を供与するもの。

●パキスタン

ギルギット・バルティスタン地域高付加価値果樹産品振興プロジェクト

技術協力プロジェクト(2012年5月~実施中)

フンザ一帯を彩るアプリコットの木。宮本輝原作の映画『草原の椅子』の舞台になった(写真:JICA)

「最後の桃源郷」と呼ばれる、パキスタン北部のギルギット・バルティスタン地域。カラコルム山脈の壮大な山々に囲まれ、春になると白やピンクのアプリコットの花などが一帯を覆い幻想的なたたずまいを見せます。冷涼な気候で果樹農業には最適な地域です。しかし、ここで暮らす人たちは、果物は“勝手に育つもの”として考え、実りすぎた果実は販売することなくそのまま放置してきました(2012年で、アプリコットの廃棄量は生産量の37%、リンゴの廃棄量は22%)。都市部へのアクセスも悪く、採れた果物を“販売する”ことができず、人々の収入も向上してきませんでした。

パキスタン政府は貧困対策として、高付加価値な農業をそれぞれの地域ごとに開発・推奨するとの方針を定め、日本に対しギルギット・バルティスタン地域での新たな農業開発に向けた協力を求めました。

日本は、2012年から専門家派遣を開始しました。専門家は農家の人たちとともに、首都イスラマバードの市場に調査に行った際に、「ギルギット・バルティスタン地域のリンゴは、見た目が汚くサイズも形もバラバラで売り物にならない」と、市場関係者からいわれた経験を踏まえ、「日本の農業技術を学ぼう」と奮起しました。パイロット農家が、日本の長野や青森のリンゴ農家などで訪日研修を受け、苗木の管理、液肥作り、収穫方法などを習得したほか、アプリコットの加工技術も身に付け、おいしいドライアプリコットの製法を開発しました。

この有機栽培のドライアプリコットは、日本最大の食品輸入見本市に出展され大反響を呼びました。現在では高級なドライアプリコットとして、日本の高級デパートに並び人気を博しています。日本の農業技術が、遠く離れたギルギット・バルティスタン地域にも活かされ、農家の所得を向上させています。(2015年8月時点)