本編 > 第II部 > 第2章 > 第1節 重点課題別の取組の現況

わが国は70年代後半以降、5次にわたり「ODAに関する中期目標」を発表し、具体的な目標額を設定してODAの量的な拡大に努力してきた結果、90年代には世界一のODA供与国となりました。92年には「政府開発援助(ODA)大綱」を策定・公表し、わが国ODAの基本理念や原則、重点課題等を明らかにしました。さらに99年8月には、ODAの効率性、透明性の向上を図る観点から、ODA大綱を踏まえて向こう5年程度を目途に中期的な政策・プログラムの方向性を示した「政府開発援助に関する中期政策(ODA中期政策)」を公表しました。なお、同中期政策においては、わが国の財政事情等を考慮し量的目標の設定は行われませんでした。

本節では、すでに第I部にて触れた事項との重複を避けつつ、2000年度のわが国ODAの実績をODA中期政策に掲げられた重点課題に沿って、具体的事例も交えながら説明します。

途上国は国家予算の20%を、先進諸国はODAの20%を、それぞれ教育や保健医療といった基礎生活分野に配分することを取り決めた「20:20人間開発協定」(注)や、2015年までの貧困人口の割合を半減すること等を目標に据えたOECD/DAC「新開発戦略」にも見られるとおり、国際社会においては、開発援助において貧困削減や社会開発を重視する流れが強くなっています。こうした流れの中で、わが国も「人間中心の開発」と「人間の安全保障」の視点に立ちつつ、経済発展への支援とバランスのとれた形での貧困対策や社会開発分野への支援に積極的に取り組んでいます。

世界では、2000年時点で、依然として8.8億以上の人が読み書きできず、1億2千万人以上の子どもが初等教育の機会を得ることができない状況にあります。教育は人間開発と国造りにとっての基盤であり、すべての子どもが基礎教育を受けられるようにすることは特に重要な開発課題です。こうした考えに基づき、国際社会では2015年までに無償初等教育の普遍的実施を図ることや2005年までに初等・中等教育における男女就学率の格差是正を図ることといった具体的な目標達成を掲げ努力が続けられています。第I部でも紹介した「ダカール行動枠組み」(第I部第2章第1節(1))のフォローアップ作業とともに、2001年7月のジェノバ・サミットにおいては、ダカールの目標達成に向けた検討を行い次回サミットに報告するための「G8教育タスクフォース」の設置が合意され、現在作業が進められています。

わが国は、基礎教育分野において、二国間での援助では、小・中学校の校舎を始め教育関連施設の建設・整備といったハード面と、教員の養成・再教育、理数科教育、放送教育の拡充等のソフト面での支援も行っています。また、二国間援助とともに国連教育科学文化機関(UNESCO:United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)や国連児童基金(UNICEF)等国際機関を通じた援助を行っており、女子教育の改善や識字教育普及事業を行っています。ハード面の支援に関しては、2000年度に採択したわが国の援助事業により、約10万人の子どもが新たに教育の機会を得ることとなりました(推定値)。

ソフト面の支援に関しては、わが国は、子どもたちが将来の就業機会を拡大するための基礎となりうる理数科教育に関する支援を多く実施しています。2000年度は、途上国の教員がJICAによる理数科系を中心とする教員養成・再訓練プログラムを受講し約3千名の教員の質向上に貢献したほか、200人あまりの青年海外協力隊やシニア海外ボランティアが理数科教師として途上国に派遣されました。さらに、インドネシア、ガーナ、ケニアの3か国にはJICAより理数科教育の専門家が派遣されました。

ベトナムでは、わが国が中心となって初等教育セクターへの支援が開始されました。ダカール行動枠組みに沿った包括的な具体的フォローアップ案件となる本プロジェクトは、校舎建設・整備(社会インフラ支援)と教員養成(人材育成)のみならず、基礎教育セクターの中長期的な国家計画の策定(政策提言型の知的支援)までを含む包括的な支援であり、さらにわが国にとっては初等教育分野における初めてのセクター全体を包含する支援として注目されています。

女子の基礎教育を充実させることは、女性の地位向上につながるのみならず、少子化による人口増加率抑制や子どもの健康の改善にもつながります。2000年度、わが国は、わが国NGOや現地NGO、教育機関を活用した草の根レベルでの女子教育関連プロジェクトを32件実施しました。

また、95年以降、わが国は国連児童基金による女児教育普及のための事業を支援し、2000年度にはアフガニスタン及びケニアにおける事業に各約50万ドルを拠出しました。

2000年6月、文部省(現文部科学省)において「国際教育協力懇談会」が発足し、同年12月に提言を発表しました。提言の中では現職教員の青年海外協力隊としての派遣等が勧告されており、これに基づき2002年6月までには60名程度の現職教員が教育専門家として途上国に派遣される予定です。

また、同省は、国際社会において初等中等教育の重視が鮮明化しており、国内においてはODAのあり方が改めて問われていることを踏まえ、教育分野の協力方策を検討するため2001年10月に改めて「国際教育協力懇談会」を発足させ、同年12月には、同懇談会より中間報告書が文部科学大臣に提出されました。

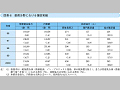

なお、わが国の2000年の教育分野全体での支援額は、8.9億ドル(二国間ODAの6.4%)でした。

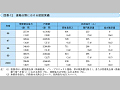

図表-6 教育分野における援助実績

多くの途上国においては依然として、先進国では簡単に手に入る基礎的な保健医療サービスや衛生的な水の確保ができずに多くの人々が苦しんでいます。

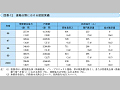

わが国は、これらの問題に対処するに当たり、より多くの人々に平等に基礎的な保健医療サービスを提供するという「プライマリー・ヘルス・ケア」の視点を重視しており、また、子どもや女性といった特に影響を被りやすい人々への支援が重要との観点から、子どもの健康や栄養問題、人口問題、母子保健、女性・家庭の役割向上、基礎教育・識字率向上などに積極的に取り組んでいます。また、病院の整備・建設、医療施設整備・機材供与といったハード面での支援のみならず、人材育成、調査研究等のソフト面における支援も併せて行うように努めています。なお、こうした分野できめ細かい援助を実現するためには、NGOとの連携が不可欠であり、案件の調査段階から活発なNGOの参加、協力を得るよう努めています。わが国は、2000年、保健医療分野で3.1億ドル(二国間ODAの2.2%)の支援を行いました。

感染症・寄生虫症対策に関しては、わが国は、第I部で紹介した「沖縄感染症対策イニシアティブ」(第2章第2節(2))に沿って、これまでに約7億ドルの支援策を決定・実施しているほか、ジェノバ・サミットで立ち上げが決定され、2002年1月に発足した「世界エイズ・結核・マラリア対策基金」に2億ドルの資金拠出を行う旨表明しました。寄生虫症対策に関しては、98年のバーミンガム・サミットで橋本総理(当時)が提唱した国際寄生虫対策の具体化策の一つとして、2000年3月、タイのマヒドン大学熱帯医学部を拠点とした「国際寄生虫対策アジアセンター・プロジェクト」が開始されました。また2001年5月には、ケニアの中央医学研究所(KEMRI)にも同様の「感染症及び寄生虫症研究対策プロジェクト」が立ち上がり、域内の寄生虫対策の拠点となることが期待されています。

これらの取組を加速するため、わが国は、2001年度「感染症対策無償」(注1)を新設しました(100億円を計上)。また、2001年度より開始された「研究支援無償」(注2)は、マラリアのワクチンや新薬開発を支援対象分野の1つに挙げており、感染症対策研究の進展に貢献することが期待されています。

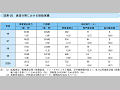

安全な水の確保は、途上国の人々の健康を守るとともに、多くの途上国において経済活動の中核を占める農業の基盤を整備する上で極めて重要です。わが国は、安全な水の供給や廃水処理等を通じ、2000年度には上下水道整備、井戸掘削、灌漑施設整備等を通じ、約1,027万人に安全な水を供給するのに貢献しました。

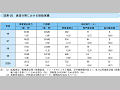

図表-7 保健医療分野における援助実績

世界の12億以上の貧困人口の約7割は女性によって占められています。また、一般的に女性は教育、健康、雇用等の面で男性に比して脆弱な立場に置かれています。さらに女性の教育レベルの向上は、貧困層の栄養状態の改善や人口増加率の低減と密接に関わっているほか、近年では、紛争後の不安定な社会において女性が平和構築に果たす役割に注目が集まっています。したがって、性差に配慮したODAを実施することは、男女格差の是正や女性の地位向上を図るのみならず、貧困削減や民生向上に大きな効果をもたらします。

わが国は、95年の北京における第4回世界女性会議で表明した「途上国の女性支援(WID)イニシアティブ」に基づき、女性の教育や健康の改善、経済・社会活動への参加といった分野を中心に、積極的な支援を実施しています。教育分野においては、女子を対象とした草の根無償資金協力による教育支援や教育行政担当官へのセミナーを通じて研修員の受入れや専門家派遣などを行っています。近隣諸国に比べて初等教育の普及が大きく立ち遅れ、特に先住民の女子への教育が重要な課題となっているグアテマラでは、98年より、同国教育省へ専門家を派遣し、農村を中心とした地域の初等教育の現場を調査し、各地の実情に沿った独自の教育方法の開発や教員への訓練などを行っています。また、2001年3月現在、青年海外協力隊25名が初等教育改善のため、グアテマラに派遣されています。

また、保健分野では、特に母親を通じて子どもの健康を向上させる母子保健に対する支援に重点を置いており、基礎医薬品や体温計、視聴覚機材等の供与、研修員受入れ、専門家の長期派遣等を行っています。ブラジルでは「家族計画・母子保健プロジェクト」の一環として、ブラジル東北部に位置するセアラ州で「安全で人間的な出産と出生」をスローガンに、妊娠・出産に必要な知識と技術を広めるプロジェクト方式技術協力を96年から5年間実施しました。

図表-8 沖縄感染症対策イニシアティブの実施状況(主な取組み)(その1)

図表-8 沖縄感染症対策イニシアティブの実施状況(主な取組み)(その2)

図表-9 水分野における援助実績

(トピック14参照)

さらに、経済・社会分野への女性の参加促進を目的とした協力としては、研修員受入れ、専門家派遣のほか、青年海外協力隊や草の根無償資金協力による女性の職業訓練を行っています。フィリピンでは、96年より、日本の無償資金協力により首都マニラに建設された技術教育技能開発庁(TESDA)女性職業訓練センターにおいて、ジェンダー分野の専門家がフィリピンや周辺国の女性の社会経済的地位の向上に取り組んでいます。

また、UNDP/WID基金や草の根無償資金協力を利用した協力としては、女性を対象とする小規模金融(マイクロ・クレジット)の支援等があります。

援助の実施体制については、84のわが国在外公館にWID担当の職員(兼任)を配置しているほか、JICAの派遣する調査団にWID配慮の担当者を含める等案件の形成・実施段階においてジェンダーに配慮した援助を行っています。また、女性の立場・利益に十分配慮がされるよう、計画策定段階より被援助国側から女性の参加を最大限確保するよう努めています。

図表-10 途上国の女性支援(WID)イニシアティブの実施状況(その1)

図表-10 途上国の女性支援(WID)イニシアティブの実施状況(その2)

今日、世界では依然として3人に1人(約20億人)が電気のない生活を、また、6人に5人(約50億人)の人々が電話のない生活を送っています。また、自然条件が厳しい山岳地や内陸部には、車が通れる道路や鉄道が無いことにより、大変不便な生活を送っている人々が大勢います。

最近、開発援助の世界では、貧困層に直接効果が及ぶような貧困対策や社会開発に注目が集まっていますが、交通網や通信網の整備・構築といったインフラ分野の支援も貧困対策や社会開発に大きく貢献しています。例えば、ラジオ・テレビやインターネットなどの情報通信技術(ICT)は、情報の円滑な伝達・共有を通じて流通・貿易を円滑化し、経済成長をもたらすと同時に、教育、保健医療の普及により、住民生活の向上や緊急災害発生時の住民の安全確保にも重要な役割を果たします。

2001年5月にブリュッセルで開催された第3回国連後発開発途上国(LDC)会議(注1)で採択された「2000年代のLDCのための行動計画」(注2)においても、貧困削減や社会開発を進める上で社会の基盤となるインフラ整備が重要であることが改めて確認されました。

インフラ分野の事業は通常巨額の資金を必要とすること、耐用年数が長く長期にわたり経済的な便益が見込まれるものが少なくないことから、わが国の場合、有償資金協力(円借款)の比重が高くなっています(運輸分野では全体の約90%)。加えて、近年は、都市計画や国土計画の策定や、建設したインフラ施設の運営・管理のための技術者訓練(人材育成)や必要な機材の供与といったより幅広い援助も実施されています。

わが国が2000年度に実施したインフラ整備支援には、例えば次のようなものがあります。高い潜在力を有しながら長年紛争に悩まされてきたメコン河流域諸国では、アジア開発銀行(ADB)や世界銀行と協力しつつ、さまざまなインフラ整備支援が行われています。カンボジアでは、自然災害大国であるわが国は、そのノウハウを活かして、洪水による被害を受けた橋や道路の修復に協力するとともに、産業の大動脈である国道の整備を行っています。また、わが国の協力により、ラオスとタイの国境にかかるパクセ橋(全長1,380m)が架けられるとともに、周辺道路が整備されたことにより、タイ国境からラオス南部の都市パクセまでの所要時間が従来の2時間半から40分に短縮されました。ベトナムにおいては、わが国は、建設技術訓練校への支援(「第一交通技術訓練校改善計画」)を通じインフラ整備に関わる人材育成への協力を行っています。これら道路や橋の整備、人材の育成により、直接地域住民の福祉向上に資するとともに、地域内の流通・貿易のネットワーク化が促進され、ひいては地域経済の活性化がもたらされることが期待されています。

インフラへの支援を行う際には、環境や周辺住民の生活への影響に十分配慮することが必要です。わが国援助の実施機関であるJBICやJICAは、「環境配慮のためのガイドライン」において、借入国がプロジェクトの計画準備段階において配慮・準備すべき環境面の諸事項を示しています。

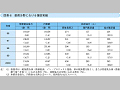

わが国は、2000年、運輸分野に約32億ドル(二国間援助の22.7%)、通信分野に約3.2億ドル(二国間援助の2.3%)、エネルギー分野に約8.4億ドル(二国間援助の6%)の支援を行いました。

図表-11 第3回国連後発開発途上国会議

図表-12 運輸分野における援助実績

(トピック15参照)

人造りの基礎となる基礎教育分野の支援については前述しましたが、加えて国造りに直接貢献する人材の育成も途上国にとって極めて重要な課題です。また、グローバル化に適応するため社会・経済体制の変革をせまられている途上国や市場経済化を図る体制移行国への支援などでは、政策・制度面での知的支援が不可欠となります。また、社会の長期的な安定と良い統治をもたらし、開発の確たる基礎となる民主化に向けての途上国による努力への支援についても開発協力の余地が広がっています。

人造りのための支援は、途上国において開発を担う人材の育成に貢献するばかりでなく、「人」と「人」との交流を通じた相互理解の促進や、途上国の将来を担う各界指導層との人間関係の樹立を通じて二国間関係の増進に大きな役割を果たします。

人材育成事業の中でも、留学生や研修員の本邦受入れ事業は、途上国の人々がわが国の経済・社会に直接触れ、わが国国民との交流を深めるよい機会を提供します。わが国は、「留学生受入れ10万人計画」(注)(2001年5月現在で約7万9千人)に基づき、留学生受入れのための各種施策を総合的に推進しています。

具体的には、留学生受入れの牽引力としての国費留学生受入れの計画的整備(2001年5月1日現在で約9千人)を行うほか、私費留学生・就学生に対する学習奨励費の給付(約1万人)や、授業料を減免する学校法人への援助、短期留学推進事業などの支援、留学生宿舎の整備、留学生に対する教育・研究指導の充実など、留学生受入れ環境の整備を図っています。

円借款も留学生事業に活用されています。これまで途上国政府の人材育成・留学生派遣事業を支援する「留学生借款」を通じて、インドネシア、タイ、マレーシアの3か国に対し約592億円の円借款を供与しました(それによる裨益者は、今後の留学予定者も含め約3,350人)。留学生借款事業は、99年11月のASEAN+3(日中韓)首脳会議に際し発表された「東アジアの人材の育成と交流の強化のためのプラン(小渕プラン)」(注1)の具体策の一つです。

また、99年度からは、途上国政府による組織的・計画的なわが国への留学生派遣事業に関し、途上国における事前教育、わが国への渡航費、滞在費、学費等に対する無償資金協力を行う「留学生支援無償」を通じて留学生の受入れを行ってきています。これまでにウズベキスタン、ベトナム、ラオス、カンボジアから計120名の留学生を受入れており、今後、さらに留学生の受入れを拡充していく予定です。

途上国自身による人材育成努力を支援する一環として、わが国はアジアの市場経済移行国において経済実務に携わる人材を育成することを主な目的として、これら諸国に「人材協力センター(日本センター)」を開設しています(注2)。日本センターでは、シニア海外ボランティアの協力によりビジネス講座やセミナーが行われているほか、留学生派遣事業を効果的かつ円滑に進めるための日本語学習支援も行っています。また、ICT教育も行えるようコンピュータ室も備えています。こうした活動を通じて途上国の人々が日本への関心と理解を深め、人のつながりを幅広く形成していくことは、わが国の「顔の見える援助」に直結するものと言えます。

図表-13 留学生数の推移

(トピック16参照)

わが国は、また、途上国の自助努力への支援の基本理念のもと、途上国における職業能力開発分野での支援についても、関連施設の設置・設営に対する協力や、専門家派遣、研修員受入れ等を通じて行っています。現在、専門家の派遣、研修員受入れ、機材供与の協力を有機的に組み合わせ、総合的、長期的に協力を行うプロジェクト方式技術協力により、ヨルダン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、ウガンダ、パラグアイ、セネガル、チュニジアの8か国8件に対し職業能力開発施設の設置・運営等の協力を行っているほか、専門家派遣等を含め、19か国28件について協力を実施しています。例えば、ハイテク工業分野の人材育成を担うマレーシアの職業訓練センター(日本・マレーシア技術学院)に対する協力は、近年の技術革新に伴う産業界の高度技能者養成に対するニーズを反映した技術協力の一例です。

わが国は、人材育成に当たり、情報通信技術(ICT)を積極的に活用しています。「J-NET事業」(注1)は、東京・沖縄に設置されたコア・センターと途上国の人造り拠点に設置するサテライト・センターを衛星回線等で結び、遠隔教育・遠隔研究等の実施を通じて、機動的な技術協力や政策助言を行うことを目指しています。将来的には途上国に30か所のサテライト・センターを設立することを目指しており、2001年度中に東南アジアの数か国にサテライト・センターを設置すべく、準備を進めているところです(第II部第2章第1節(8)参照)。

知的支援の意義については、すでに第I部第2章第1節(2)で述べましたので、ここでは、わが国の具体的な取組について紹介します。途上国の長期的な開発戦略のあり方を提言するとの目的を持った知的支援として、第I部でも触れました、95年からベトナムで実施されてきた「ベトナム市場経済化支援計画策定調査」(注2)があります。95年4月の日越首脳会談を受けて開始されたこのプロジェクトは、ベトナムの市場経済化を支援するために、日・ベトナム間で合意されたテーマごとに日本の有識者とベトナムの政策当局者が共同で研究を行い、ベトナム政府に対して政策提言を行うことを目的としています。テーマは、マクロ経済、金融、農業・農村開発など経済・社会システム全般にわたっており、本プロジェクトの提言は、ベトナムの第6次5か年計画(96年~2000年)及び第7次5か年計画(2001年~2005年)に盛り込まれる等、越政府からも高く評価されました。2000年12月にハノイでワークショップが行われ、2001年3月には6年にわたる計画を終了しましたが、ベトナムの経済・社会の実状を踏まえた上でわが国の経験を基に現実的なアイデアを提示した本プロジェクトは、わが国援助のあり方に新たな地平を開いたものと言えましょう。

また、ASEAN各国の産業構造強化に向け、産業の担い手である中小企業に対しての支援を実施しています。具体的には、99年1月にタイへ専門家を派遣し、中小企業金融政策に関する提言の作成等を行ったほか(注1)、2000年1月には、インドネシアへ中小企業等の専門家からなる支援チームを派遣し、中小企業政策に係わる基本的方向の策定に関する政策提言を提出する等の支援を行っています(注2)。

同様の知的支援として、2000年4月より2年間の予定で「ラオスに対する経済政策支援」を実施しています。このプロジェクトは、ラオスのマクロ経済政策の策定を支援するため、ベトナムにおける支援同様、財政、金融、産業開発、国営企業改革等幅広い分野において、日本の有識者とラオスの政策当局者が協力し調査を行い、2002年3月の支援終了後、ラオス政府に対し最終提言の提出を予定しています。2001年11月のブルネイにおけるASEAN首脳会合の際行われた日・ラオス首脳会談において、ブンニャン・ラオス首相より直接小泉総理に対し本件支援に言及するなど、このプロジェクトに対するラオス側の期待は高く、ラオスの経済・社会開発に貢献するとともに、両国の新たな次元の関係構築にも大きな役割を果たしています。

また、最近始まった二国間の知的支援プログラムとして、「ミャンマー経済構造調整支援」があります。具体的には、ミャンマーによる経済構造調整に向けた自助努力を支援するため、日・ミャンマー両国の産、官、学の有識者によって構成されるタスク・フォースが財政・金融、産業・貿易、ICT、農業・農村開発といった分野について調査・検討を重ね、具体的な政策提言を行っていくものです。わが国としては、こうした支援がミャンマーにおける人材育成や経済改革に役立つことを期待しています。

さらに、開発関係者と貿易関係者が、先進国、途上国及び国際機関の枠組みを超えて一堂に会し、意見交換を行ったユニークな試みとして、2001年3月に開催された「貿易関連キャパシティー・ビルディングに関する沖縄ワークショップ」があります。同ワークショップでは、途上国におけるWTO協定の実施を含む、貿易に関連した能力向上(人材育成、制度整備)を図る上で、途上国側の主体的取組(オーナーシップ)と援助機関間での緊密な連携(パートナーシップ)の重要性が確認されました。本ワークショップでも議論された「後発開発途上国(LDC)に対する貿易関連技術協力のためのフレームワーク」(IF:Integrated Framework)(注3)に対し、日本は同年5月の第3回国連後発開発途上国(LDC)会議において、50万ドルを上限とする資金的援助を発表しました。

このほか、特に知的支援を目的とした援助として、「重要政策中枢支援」と呼ばれるものがあります。これは途上国において財政、金融、産業といった重要政策の立案策定、制度造りに携わる人材の育成を目的とし、わが国の学者や実務家を長期又は短期で派遣しアドバイスしたり、相手国から研修員を受入れ関連の研修コースやワークショップで学ばせたり、相手国政府に研修等に必要な機材供与を行う制度です。2000年度は、前年度よりの継続案件としてヨルダン、カンボジア、ブルガリア、ベトナムに対して法整備支援や産業政策に対するアドバイスを行いました。

産業界のニーズに応えて産業基盤強化を支援するとの観点から、日アセアン経済産業協力委員会の下、ASEANにおいて大きな裾野を有する産業の育成を行っています。具体的には、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピンの自動車業界団体等に対して専門家を派遣し、業界団体のサービス提供機能等の強化を行うとともに、個別企業を巡回して経営指導等を行う巡回型専門家派遣プロジェクトを実施しています。

また、JBICでは、途上国における環境配慮への取組の支援のための現地セミナーの開催や、開発政策等の支援のための調査研究活動にも力を入れています。

途上国における民主化の促進は、統治(ガバナンス)の改善や開発への国民の参画、人権の擁護につながり、中長期的な社会の安定と経済の発展にとってきわめて重要な基盤となります。しかしながら、民主化への意思があっても、その意思を支える制度の不備により、却って混乱を生み民主化が逆行する事態が見られることも事実です。こういった事態を防ぐためには、移行期にある途上国の民主化プロセスを円滑かつ安定的なものとすべく、制度造り、人造りへの支援を通じ、途上国の努力を側面から支えていく必要があります。わが国は、96年のリヨン・サミットに際し「民主的発展のためのパートナーシップ(PDD:Partnership for Democratic Development)」イニシアティブを発表し、法・司法制度や選挙制度の整備、司法官・行政官などの育成、人権の擁護・促進といった分野で途上国の自助努力(オーナーシップ)を積極的に支援していくとの方針を明らかにしました。

2001年5月、わが国で開催されたタジキスタン支援国会合(世界銀行主催)は、内戦が続いた同国で2000年春に和平プロセスが完了した後初めて開催された支援国会合でした。タジキスタン政府が復興と貧困削減のために作成した貧困削減戦略書(PRSP)は、NGOを始めとする市民社会を含む国民参加型プロセスで策定作業が進められ、内戦の原因の一つであった地域間対立の融和を図る内容となっており高く評価されました。ドナー側からは、同国の経済改革と投資計画に対する支援として向こう2年間で総額4億3千万ドルの支援が発表され、わが国も内戦で荒廃した国土の復興を支援し、タジキスタンの民主化努力を加速するため、国際収支バランス、復興開発、人材育成等に対し計約25億円の支援を表明しました。(紛争後の復興開発支援に関しては、第II部第2章第1節(6)(イ)「紛争と開発」参照)

また、民主化支援について国内での関心を高め、併せ「国民参加型」の援助を推進していくため、2000年12月、わが国は、東京で国際シンポジウム「開発途上国における民主的機構への支援・強化のために」(注)を主催しました。このシンポジウムでは、民主化へのアプローチの多様性を認めた上で、人権や法の支配、意思決定プロセスへの国民の参加を進めるためには、途上国自身の民主化に向けた主体的な努力と国際社会による支援が重要であるとの共通認識が得られました。加えて、これらの取組において政府とNGO等市民社会の連携(パートナーシップ)の重要性が強調されました。

そのほか、わが国は、2000年度、タジキスタンやアフリカ諸国の国会議員等をわが国に招いて民主化セミナーを行ったり、パレスチナを始めとする各国・地域の行政官等を招いた研修などを行っています。

これらの取組を一層強化するため、わが国は、2001年度より無償資金協力の一環として「ガバナンス無償」を新設(10億円を計上)し、統治・行政能力向上及び民主的な制度構築に資する立法、司法、行政各機関の施設整備や資機材供与を行っています。

図表-14 民主的発展のためのパートナーシップ(PDD)の実施状況(2000年度)

地球温暖化、砂漠化、生物多様性保全などの地球環境問題は、年々深刻さが増しています。環境保全はわが国外交の最重要課題の一つであり、わが国は、97年の国連環境開発特別総会において発表した「21世紀に向けた環境開発支援構想(ISD)」に基づき具体的支援を進めています。その一環として、2000年度には、「クリーン・エネルギー無償」と「植林無償」を新設しましたが、2001年度にはこの2つが「地球環境無償」として統合され、温室効果ガス排出の削減・抑制に資するエネルギー関連分野や植林分野等への支援として活用されます。これに基づき、2000年度はインドネシア、ベトナム、中国、セネガルにおいて、森林保全事業及びそれに必要な施設整備・機材供与を無償資金協力で実施しました。

また、円借款においては、97年9月より、省エネルギー、新・再生可能エネルギー、及び森林の造成・保全等の温暖化対策に代表される地球環境問題対策案件や公害対策案件について、金利0.75%、償還期間40年(うち10年据置)の最優遇条件を設定しており、途上国の地球環境問題に対する取組を積極的に支援しています。

「21世紀に向けた環境開発支援構想(ISD)」に掲げられている大気汚染(酸性雨等)に関しては、98年4月より試行稼働していた東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(注1)が、2001年1月から本格稼働を開始しました。わが国は「酸性雨モニタリングと対策技術に関する研修」を実施するなど側面支援を行ってきました。なお、酸性雨対策に関する具体的なプロジェクトの一つである、「日中環境開発モデル都市構想」(注2)は、中国全土に広がりわが国にも大きな影響を及ぼす恐れのある大気汚染を中心とした環境問題に関し、3都市(重慶、貴陽、大連)をモデルとして集中的に環境対策を実施し、その成功例を他都市へ普及するとの構想(モデル・アプローチ)です。具体的な取り進め方については、日中合同の専門家委員会より提言がなされ、政府は提言の着実な実施に努めています。提言にある具体的プロジェクトについては、99年度及び2000年度に約束された円借款により協力が開始されました。また、2001年6月からは大気汚染に関する専門家が3都市を巡り、人材育成やノウハウの移転といったソフト面の支援を行っています。

地球温暖化対策については、第I部でも述べましたとおり、わが国は97年12月に発表した「京都イニシアティブ」に基づき、国際協力を積極的に推進しています。2000年度に温暖化対策に関連する分野の研修等を受けた者の数は約1,800名に上ります。また、上記の最優遇条件で供与される円借款による温暖化対策関連案件の実績は計16件、1,607億円(2000年度)に達しました。なお、気候変動枠組条約第6回締約国会議(COP6)再開会合では、わが国をはじめとする各国の粘り強い交渉の結果、京都議定書の中核的要素について合意に至り、「ブエノスアイレス行動計画の実施のための中核的要素」が採択されましたが、その際、わが国は京都イニシアティブに基づき毎年平均約24億ドルに及ぶ途上国支援を実施していることを強調し、国際社会に対し地球温暖化対策への取組強化を訴えることで今回の合意に弾みをつけました。

自然環境保全については、「地球的展望に立った協力のための共通課題(日米コモン・アジェンダ)」(注3)の一環として、99年度及び2000年度、パラオの珊瑚礁とその生態系を保護し、併せ持続可能な観光資源としての活用方法を研究し、かつその重要性を啓蒙していくため、「パラオ国際珊瑚礁センター」を支援しました(トピック5参照)。また、93年から開始した青年海外協力隊によるニジェールの「カレゴロ緑の推進協力プロジェクト」が2001年6月をもって終了し、現在、シニア隊員、グループ派遣によるフォローアップ事業を実施しています。苗木生産、アグロフォレストリー(林農)の普及及び改良かまどの普及活動等が有機的に連携して実施されることで、同プロジェクトは砂漠化の進行をくい止めることに加えて、地域の持続的な社会経済の発展を促すものとなりました(トピック6参照)。

途上国の環境問題を解決し、持続可能な開発を進めていくためには、地域に生活する住民の啓蒙及び参加が不可欠です。わが国は、途上国の住民参加を促す取組を行っており、2000年度には、タイ、ボリビア及びパラグアイ等において、住民参加型の持続可能な森林経営、森林の回復及び造林活動のための支援を実施しました。

図表-15 21世紀に向けた環境開発支援構想(ISD)及び2000年度の実施状況(その1)

図表-15 21世紀に向けた環境開発支援構想(ISD)及び2000年度の実施状況(その2)

図表-16 環境分野における援助実績

国連人口基金(UNFPA:United Nations Population Fund)によれば、世界人口は60億人に達し、多くの途上国において急激な人口増加が貧困や失業、飢餓、教育の遅れ、環境劣化といった問題の原因となり、また、その結果ともなっています。また、国境を越えて爆発的な広がりを見せるHIV/AIDSは、途上国住民の生命への脅威であるのみならず、途上国の開発そのものへの重大な阻害要因となっています。HIV/AIDSは、ここ5年あまりで年間感染者数が約5倍(95年は112万人、2000年は530万人)となり、感染者総数が2000年末現在で約3,600万人に拡大しています。わが国は、94年に2000年度までの7年間に30億ドルを目途に支援を推進していくことを内容とした「人口・エイズに関する地球規模問題イニシアティブ」(GII:Global Issues Initiative on Population and AIDS)を発表し、98年度までの5年間でその目標を達成しました。

HIV/AIDSを含む感染症に関しては、すでに第I部や本節(1)(ロ)において沖縄感染症対策イニシアティブや「世界エイズ・結核・マラリア対策基金」について触れましたが、このほか日米が協力してバングラデシュ、カンボジア、タンザニアなどに合同調査団を派遣し、具体的な協力プロジェクトの形成・実施を行っています。また、保健・医療を主な活動分野とする日本のNGOの提案によるプロジェクト形成調査団をケニアやベトナムに派遣したほか、2000年度には日本のNGOの活動に対し、総額約2千万円のNGO事業補助金を交付しました。さらに、同年度において、HIV/AIDS対策を効果的に進めるため、総額1億2千万円を超える草の根無償資金協力も行いました。

また人口分野については、2000年10月、国連人口基金(UNFPA)を通じたインドネシア政府による国際支援アピールに対し、わが国は「家族計画プログラム」として、経口避妊薬購入に必要な資金、約3億6千万円を無償資金協力として実施しました。この計画の実施により、経済危機の影響を受けて家族計画を実施することのできない約520万組の夫婦のうち、約130万組の家族計画実施を支援できるようになります。

96年に開催された世界食糧サミットでは、世界の食糧安全保障の達成を目的として2015年までに栄養不足人口を半減させることなどを目指し、各国が協調行動をとることが宣言されました(ローマ宣言)。

貧困削減との関連においても、農業は人々の生存の基本となる食糧を確保する手段としてのみならず、貧困層に就業の機会を与える機能など重要な役割を果たしています。わが国は農業分野に対して、食糧増産援助(肥料、農業機材等の購入資金の供与)のほか、灌漑施設整備、漁港の整備、流通システム改善等に関する無償資金協力や、農業技術向上等のための研修員受入れ、専門家派遣(例:西アフリカ稲開発協会(WARDA:West Africa Rice Development Association)によるアフリカ米とアジア米の交配によるNERICA(New Rice for Africa)の研究・開発のための「WARDAプロジェクト」)、青年海外協力隊による農業技術の研究・普及に対する支援、円借款による支援等さまざまな形態による協力を実施しています。国際援助協調が特に進むタンザニアでは、各社会セクターでの共通プログラム作りが進んでいますが、わが国は農業セクターについて、各ドナーの中心となって農業及び地方開発セクターの戦略策定及び農業セクタープログラム立ち上げのための知的支援を行っています。

わが国は、2000年に農業分野において3.9億ドルの支援(閣議決定ベース、二国間援助の2.8%)、水産分野においては、0.9億ドルの支援(閣議決定ベース、二国間援助の0.6%)を行いました。

図表-17 農林水産分野における援助実績

(トピック17参照)

エネルギーの安定的供給確保は、環境問題への対応や、持続可能な開発の達成と密接に関連する課題です。わが国は、途上国におけるエネルギー供給体制整備の支援に際しては、持続可能な開発の観点から、省エネルギー及び環境保全に留意して実施しており、2000年は、約84億ドル(二国間援助の6%)の支援を行いました。

この分野での協力は、近年、民生向上や貧困対策のための地域電化や送配電の整備といった案件が増えています。また、比較的規模が大きく、ある程度の収益性もあることから、有償資金協力(円借款)による協力が中心となっています。例えば、ベトナムの「フーミー・ホーチミン市500kv送電線建設計画」は、500kvの送電線及び変電所の建設を通じて大容量送変電システムを整備し、ベトナム南部最大の発電基地フーミーから同国最大の都市ホーチミン市への安定的な電力供給を可能とすることを目指しています。

2000年度より、環境保全の観点から無償資金協力の一環として新設された「クリーン・エネルギー無償」により、モンゴルに対する支援を行いました。モンゴルでは約60%の村落が村落独自のディーゼル発電機により電力を得ていますが、老朽化が進み時間給電を余儀なくされていました。発電機の更新に必要な資機材を供与することにより、安定した電力供給が確保されるとともに、旧式の発電器と比較して燃料消費量が約13%低減されるという効果も期待されています。

再生可能エネルギー(太陽光、風力、小水力等)の分野では、電化が遅れている島嶼国キリバスにおける開発調査「太陽光発電地方電化計画調査」が終了してから約6年が経過したことを踏まえ、2000年にアフターケアー調査団を派遣しました。その結果、開発調査として実施した太陽光システムのパイロット・プロジェクト(4か村に合計55セット)の稼働状況は概ね良好であり、これらの維持・管理を行う太陽光エネルギー公社も政府から補助金を得ないで単独の事業展開に成功していることが明らかになりました。また、家屋電化率が10%に満たないバヌアツで実施中の「地方電化プロジェクト」では、戸別設置された太陽光システムを村民自身が維持管理することを目指した技術協力を実施しています。

図表-18 エネルギー分野における援助実績

薬物問題は国境を越えてあらゆる国に影響を与える問題であり、その対策は、先進国及び途上国双方が自らの問題として取り組み、関係国際機関を含めた国際的な協力の下に対策を進めていくことが不可欠です。特に、途上国における薬物対策は、問題の背景に貧困問題があることに留意し、貧困対策と併せて実施していくことが必要です。

国際社会においても薬物問題は重要視されており、わが国も、2000年12月に、宮崎においてG8薬物専門家会合を開催するなど同問題に積極的に取り組んでいます。なお、同会合において、G8としての薬物問題に対する今後の協力のあり方が議長サマリー(注)としてまとめられました。

わが国は、薬物関連の犯罪防止や捜査能力向上のための研修員受入れ(2000年度は25人)、第三国研修(同、タイに対して18人)、個別専門家派遣(同、タイ・ミャンマーに対して12人)等に加え、薬物問題の背景にある貧困緩和のため、食糧増産援助等による代替作物栽培への支援(同、ミャンマーに対して個別専門家を3人派遣)、草の根無償協力等による薬物中毒者のリハビリや職業訓練への支援、薬物乱用防止のための啓蒙活動推進への支援などを進めています。

例えば、わが国は、ミャンマー北東部シャン州において、ケシ撲滅のためのソバ栽培促進に協力し、これまでに専門家の派遣、研修員の受入れの他、無償資金協力や食糧増産援助等を行いました。

わが国の二国間ODAを活用した薬物対策関連事業の2000年度実績額は、約8.45億円です。また、薬物対策に携わる国際機関へのわが国の拠出額は総額360.4万ドルで、このうち国連薬物統制計画(UNDCP:United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention)への拠出金は337.9万ドルです。

図表-19 麻薬対策における援助実績(その1)

図表-19 麻薬対策における援助実績(その2)

97年夏にタイに端を発したアジア通貨・経済危機から4年が経過した現在、多くのアジア諸国は危機を概ね克服し、成長軌道への復帰と経済・社会システムの強化が進められています。

アジア通貨・経済危機発生以降のアジア諸国に対するわが国の支援は総額約800億ドルに達し、そのうちODAは経済構造改革、社会的弱者救済、人材育成・留学生支援を柱としてアジア諸国の努力を積極的に支援してきました。現在も98年10月に表明した「新宮澤構想(注1)」をはじめ、「経済構造改革支援のための特別円借款(注2)」、小渕イニシアティブ(注3)等の方策を通じてアジア諸国の開発分野における課題への取組を支援しています。小渕イニシアティブにおいては、インドネシアに対するコメや医薬品等の支援や、第I部でもご紹介した「ASEAN工学系高等教育ネットワーク(SEED-Net)」における協力、国際機関ASEAN貿易投資観光促進センター(注4)によるASEANについての特別プロモーション・キャンペーン事業の実施への協力等を行いました。2001年9月現在、新宮澤構想の下で、53億ドルの円借款の承諾を行い、また「特別円借款」に関しては、ベトナム、マレーシア、フィリピン、中国、インドネシア、スリランカの6か国(16案件)に対し総額約2,862億円を供与しました。

2001年4月23日に行われたSEED-NET設立総会(写真提供:国際協力事業団)

紛争や災害は、それ自体が人道上の被害をもたらすだけでなく、これまでの経済・社会開発の努力の成果を台無しにしてしまいます。わが国は、こうした問題に対しODA中期政策に掲げられている「人間の安全保障」の考え方に立脚した「人間中心の開発」の視点から積極的な支援活動を行っています。

冷戦終了後、内戦や地域紛争が多発する中、すでに第I部でご紹介したとおり(第I部第2章第3節)、紛争への取組は開発上の重要な課題の一つとなっています。2000年7月の九州・沖縄サミット外相会合の際に、わが国は紛争予防のための開発協力による取組を「アクション・フロム・ジャパン」としてまとめました。そこでは紛争予防、紛争発生時の緊急人道支援、紛争後の持続的な成長に向けた復興・開発支援の各段階における援助の強化及びNGO等市民社会との連携の重要性が強調されています。特にNGO支援に関しては、2000年8月に外務省、経団連、NGOの3者の協力により、NGOの連合体である「ジャパン・プラットフォーム」が発足し、2001年1月のインドにおける地震災害において初めて救援活動に従事しました。また、2001年9月以降には、アフガニスタン難民・避難民への支援を決定し、傘下のわが国NGOは、政府が拠出している5億8千万円の初動活動資金を利用してアフガニスタン難民・避難民支援活動を展開しました。

99年、インドネシア政府からの分離・独立をめぐる選挙に際し混乱に陥った東チモールは、現在着実に復興・開発の道を歩んでいます。日本は、当初より東チモール支援を重視し、2000年2月には、緊急復興計画の策定や道路・水供給施設等の緊急復旧のための開発調査を実施したほか、NGOを通じた開発福祉支援事業(注)、国際機関を通じた道路、水道施設、港湾施設、電力施設及び灌漑施設の復旧や小学校修復プロジェクトに対する緊急無償援助計2,871万ドルを実施しました。また、わが国は人材育成支援を重視し、2000年12月には、インドネシアの大学で勉強する東チモール人学生に対する支援として、国連開発計画(UNDP)の「チモール・ロロカン奨学金プログラム」に対し65万8千ドルの緊急無償援助を行うとともにインドネシア、シンガポール、タイ等と協力して東チモールの人材育成のための支援を開始しました。これらに加え、日本は国連東チモール暫定行政機構(UNTAET:United Nations Transitional Administration in East Timor)に対し、JICAの職員等の派遣を通じた人的協力も行っています。

ICTを活用し緊急人道支援の人材を育成する試みとして、「アジア・太平洋地域国際人道支援センター」事業が、日本のイニシアティブによって国連に設置された人間の安全保障基金からの支援により実施されています。同センターは、アジア・太平洋地域における国連機関、NGO、政府の職員などに対して、インターネットや既存の研修施設を利用した緊急人道支援の現場に即したトレーニングを行っています。

近年、自然災害が多発しており、その被害はとりわけ災害への備えが十分でない途上国において顕著です。自然災害は、特に生活基盤の脆弱な貧困層に大きな被害を与えるため、貧困対策の観点からも開発援助を通じた支援が重要です。こうした観点から、わが国は、海外の大規模な災害に際し、国際緊急援助隊の派遣や緊急援助物資の供与、資金協力を行っています。

モンゴルでは、2000年の冬に前年に続き2年連続の雪害が発生し、馬や羊などの家畜が多数凍死したほか、夏には干ばつに見舞われました。これに対し、わが国は緊急無償資金協力として10億4,300万円を供与しました。さらに2001年初頭にも雪害が発生したため、2億9,900万円の緊急無償資金協力を追加的に行いました。また、2001年1月・2月にエルサルバドルで発生した2回の地震に際して、日本は18名の国際緊急援助隊医療チームを派遣するとともに、約3,800万円相当のテントや毛布、医薬品・医療機材などの供与と総額3億5,600万円の緊急無償資金協力を行いました。同時期にインド西部で発生した地震に際しては、国際緊急援助隊医療チーム20名を派遣するとともに、緊急援助物資(テント・毛布、約7,140万円相当)の輸送及び災害応急対策のため国際緊急援助隊(自衛隊の部隊等113名)を派遣しました。

自然災害国であるわが国は、その蓄積した経験を途上国の防災分野における開発援助に活かしています。2000年8月には、ハリケーンの常襲地帯であり、わが国と同じ環太平洋火山帯に属し、地震の多発地帯でもある中南米地域のベネズエラ、キューバ、ドミニカ(共)、ニカラグア、ホンジュラス及び中米防災センターの防災関係者を招き、東京で「中南米防災政策対話」を開催しました。そこでは、災害時の緊急援助から、事後の復興、事前の防災計画、リスク管理にわたる広範囲な政策について情報・意見交換が行われました。また、2001年2月には、経済協力開発機構(OECD)、世界銀行、国連(ISDR:International Strategy for Disaster Reduction)、兵庫県庁、アジア防災センターと共同でフランス、オランダ、ベネズエラなど15か国の防災担当者など約200名の参加のもと、淡路島で「世界防災会議2001」を開催しました。

わが国の防災対策に係わる2000年度の実績は、無償資金協力として「メトロマニラ洪水制御及び警報システム改善計画」など5つのプロジェクトに計約25億円、有償資金協力としてラオアグ川治水・砂防計画(フィリピン)など4つのプロジェクトに計約364億円となっています。また、2000年度中に日本が実施した緊急援助は、国際緊急援助隊の派遣が4チーム(計170名)、毛布、テントをはじめとする緊急援助物資の供与が合計11件(2億6,800万円)、緊急無償資金協力の供与が合計15件(総額33億2,400万円)です。

エルサルバドルで現地被災民を診察する緊急援助隊員

被援助国に返済義務を課す長期低利借款は、自助努力重視というわが国援助の理念に合致するものとして、わが国もこれまで途上国の開発のために円借款を供与してきました。多くの途上国がこうした借款を適切に利用し、開発に成功してきましたが、中には経済政策の失敗や政治的不安定、自然災害などの原因で借入を有効に活用することができず、深刻な債務問題に直面している国もあります。これらの国々の債務問題を放置しておくことは国際経済の不安定化を招来しかねないことから、国際社会は、グローバルな政治・経済問題として債務救済への取組を強化しており、わが国としても従来からこの面で積極的な貢献を行ってきています(注)。

このような従来からの債務問題に対する取組に加え、最近、国際社会が、人道的にも、国際社会の平和と安定の確保の観点からも看過し得ない問題として、大きな関心をもって取り組んできているのが、サブ・サハラ・アフリカ諸国を中心とする重債務貧困国(HIPCs)の債務救済です。わが国は、99年6月のケルン・サミットで合意された重債務貧困国に対する債務救済イニシアティブ(拡大HIPCイニシアティブ)の迅速かつ効果的な実施が急務であると考えており、そのために2000年の九州・沖縄サミットの議長国として同イニシアティブの更なる強化につき尽力しました。具体的には、2000年4月、わが国は国際的な枠組み(拡大HIPCイニシアティブ)の下で、非ODA債権削減率の90%から100%までの拡大等の追加措置を発表するとともに、他の関係国・国際機関に対しても各々の取組の強化を強く求めました。

しかし、以上のような債務救済措置だけでは途上国の債務問題の解決には十分でありません。わが国は、債務削減により利用可能となった資金が重債務貧困国の貧困対策や、教育、保健・医療分野などに有効に活用されるよう支援していくとともに、途上国のオーナーシップ強化及びキャパシティー・ビルディング(能力構築)を支援するとの観点から、これらの債務管理能力や経済運営能力の向上を図るための技術協力を積極的に行っています。例えば、拡大HIPCイニシアティブの前提となる「貧困削減戦略書(PRSP)」の策定を積極的に支援したり、98年10月に開催された「第2回アフリカ開発会議(TICADII)」のフォローアップの一環として99年8月以降ケニア、シンガポール、チュニジアなどにおいて持続可能な債務管理のための「債務管理セミナー」を開催しているのは、このような支援の具体例です。

図表-20 通信分野における援助実績

ODA中期政策公表(99年8月)後の動きとして、急速に進歩する情報通信技術(ICT)と開発の関係が注目されています。ICTは、21世紀の経済社会に活力をもたらす鍵を握っていると考えられます。また、世界全体でICTを活用することが、先進国と開発途上国の双方にとって新たな発展の契機になるものと期待されています。しかし、先進国と途上国の間の情報格差(デジタル・ディバイド)を放置すると、経済的格差を増幅し、将来の国際社会の安定をも揺るがしかねないと懸念されています。

わが国は、2000年7月に開かれた九州・沖縄サミットに先だって「国際的な情報格差問題に対する包括的協力策」を発表し、ICTを活用した途上国支援に積極的に取り組んでいます。この協力策では、今後5年間で総額150億ドル程度を目途に政府開発援助(ODA)及び非ODA(OOF)の公的資金による協力を表明しています。政府は、ICTは、基本的に民間主導で発展する分野であるとの考え方から、ODAは途上国におけるインフラ構築や人材育成など商業ベースに馴染まない分野に対する協力に充てることとしています。また、本協力策の大きな部分は民間ベースのプロジェクトを支援する非ODAによる協力(国際協力銀行(JBIC)による海外投資金融や輸出金融等)が中心となると考えています。

こうした考え方の下、政府は、(1)政策・制度作りへの知的貢献、(2)人造り、(3)情報通信基盤の整備・ネットワーク化支援、(4)援助実施に際するICT利用の促進、の4つを柱に協力を進めています。

具体的には、これら4つの柱を念頭に、具体的プロジェクトを策定するためわが国は、2000年10月から3回にわたりASEAN7か国(フィリピン、タイ、カンボジア、インドネシア、シンガポール、ベトナム、マレーシア)とアフリカの2か国(南アフリカ、チュニジア)へ「政策対話ミッション」を派遣しました。同ミッションにおいては、各国で政府首脳レベルと実りある政策対話を実施し、また、各国におけるICTを巡る現状やICT政策の策定状況等の実績を踏まえた具体的協力のあり方について協議を行いました。現在政府は、こうしたミッションの派遣に加え、被援助国との間でさまざまな機会を捉えて政策対話を行うことにより、前述のJ-NET事業(本節(3)(イ)参照)など、具体的な案件形成作業を進めています。また国内では、ODA関係省庁連絡協議会等を通じ、情報交換を行い政府が一体となってICT支援策を推進できるよう努めているほか、世銀・UNDPを始めとした国際機関や米国国際援助庁(USAID:Agency for International Development)等他ドナーとの意見交換を通じて、具体的な連携の可能性について模索しています。

図表-21 国際的な情報格差問題に対する包括的協力策の実施状況

次頁

次頁