「東ティモール便り~国造りの現場から」

(在東ティモール日本大使館 福島秀夫)

第六話 天の恵と人の汗

ディリの日本大使館は、市の中心から西側に延びる通称ビーチロード(正式名はポルトガル通りというらしいですが誰もそう呼びません)沿いにあります。オレンジ色の瓦屋根に白壁の小洒落た?大使館からは、碧に広がるサウ海の水平線と、その上にポカリと陣笠を伏せて置いたようなアタウロ島が望めます。早朝には、東方を見ると、海に突き出た岬の突端に手を拡げたキリスト像が見え、そこの山の端から上る朝日で海は一面の朝焼けとなります。また夕方は、西のインドネシア方向の海面にばら色の夕映えが広がり、これまた美しい光景を見せてくれます。東ティモールには海や緑、空や星の自然美が残されています。しかし一方で気になるのは、徐々にその美しさを蝕み始めている環境破壊です。とくに燃料の薪を得るための樹木の違法伐採。路傍ではそこら中でそうした薪の山が売られています。そして道路や海岸にひときわ目立つゴミ投棄や生活排水垂れ流しなど。折しも南アフリカでは持続可能な開発世界サミットが開催されていた頃、ここ東ティモールでも、黄信号のともる当地の自然環境を護っていくための試みが地元住民を巻き込んで行われました。日本の開発NGOによる意欲的なイニシアティブです。

8月30日の朝7時に首都ディリを出発した我々は、くねくねとした海岸沿いの道を走り、予定より早く30分ほどでティバルという隣の村に着きました。東ティモールにはどこにでもある半農半漁の貧しい村ですが、海岸は入り江になっており、ごく静かに波が打ち寄せています。ベた凪の快晴。ここで目を引くのは、自生している大きなマングローブの林です。この時期の東ティモールは乾期にあたり、雨はほとんど降りません。ユーカリや栴檀(せんだん)が樹皮のない白っぽい腹を見せパラパラと生えていますが、山はすっかり赤茶けた肌をさらしています。その中で、ひときわ目に鮮やかなのが、入り江で青空に大きくせり出した緑のマングローブの林なのです。汐風の空は乾いた青。海は珊瑚礁を写すエメラルド・グリーン。その間に挟まれた深い緑が目にしみる潤いのコントラストです。

今日は、日本から来られたボランティアの方々と、ティバル村の地元住民の方々が、一緒になってこのマングローブ2000本を入り江に植える日です。主催団体は開発NGOの老舗オイスカ。農業分野で、ここ東ティモールでも、インドネシア統治時代から地に足のついた人づくり支援を展開して来た実績があります。そして今回は、当地初の植林支援。海岸の環境緑化に最適な、マングローブの植林です。マングローブは、海岸線の浸食を防ぐだけでなく、落ち葉によりプランクトンが増え、魚やカニなど海の恵みを増やす効果があります。こうしたチモールの緑化と、地元民との共同作業という趣旨に賛同して来られた日本のボランティアの方々は、大学の先生や学生さん、保母さんや社長さんと全くの混成軍です。しかし中には、すでにミャンマーでマンゴーを植林してこられたとか、この道のリピーターもおられます。多忙な本職の合間を縫って、参加費を払ってまで苗木を植えに来られる方々の意気は盛んです。

かつて日本のオイスカで農業研修を受けて、今は東ティモールでオイスカOB会を仕切っているリト君が今回の植林キャンペーンの幹事です。リト君の日本語も交えた挨拶で始まった開会式には、新屋敷オイスカ東ティモール所長のほか、政府の林野局長や、地元民が多数出席。村長のジョアン爺さんからは、日本の方に木を植えに来てもらって大変嬉しい、と感謝の言葉がありました。関係者ご挨拶が終わる頃に海を見ると、ついさきほどまで近くまで迫っていた波うち際が、わずか1時間ほどであっという間に50mほど先まで引いています。このあたりはかなり遠浅で、潮の満ち引きにつれて景観が大きく変わります。潮が引いた後は重い泥質の海底面が朝日を受けてきらめいています。さわってみると粘土のような砂で、これがマングローブ苗木を植えるには一番良いようです。さあ再び潮が満ち始めるまで3時間ほどの勝負。いっせいに作業にとりかかります。

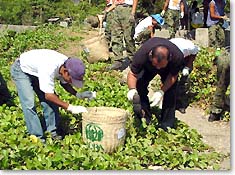

マングローブは大きな木に成長すればびくともしませんが、苗木を植林するには、それなりに手をかける必要があります。根本部分が海中に没しているので、30cmほどの苗木だと、根が活着しないうちに波にさらわれてしまう惧れがあります。そのため、まずは大きな1mほどの竹の添え木を立てて、その根元に苗木を埋め込み、さらに木と竹とをひもでくくりつけておく作業が必要です。ボランティアと地元民は、まず協力して約1.5m間隔で竹竿を1面にカンカンと立て始めました。竿を立てたそばから、シャベルや手で植木鉢大の穴を掘り、苗木を植えていきます。最初は何をしていいかわからず遠巻きに見ていた村人も、だんだん要領が呑み込めてきたのか、手際が良くなってきました。

竹を打ち込むハンマーで手の豆がつぶれます。まだ朝方とはいえ鋭くなってきた日差しで腕がちりちり焼けてきます。地面ばかり見つめていた顔をふとあげると、教会のお祈りが終わったのか、子供達もたくさん手伝いにきていました。片言の英語を話す小学生のネルソン君も、顔に泥をつけながら穴掘りをしてくれます。やたら楽しいというので半分遊びみたいです。日本のボランティアの学生さんは、地元の若者と何やら楽しげに意志疎通しています。それにしてもまさに人海戦術。60~80人ほどの老若男女、日本人とチモール人の共同作業です。肌が黒いチモール人は傍目にわかりませんが、日本人はみんな顔や手足が赤くなってきた約3時間後、ようやく2000本の苗木がすべて植えられました。みんな腕がだるくてくたくたでしたが、白い歯を見せてにこにこ笑っています。帰ってきた浜辺には、地元のお母さん達が作った心づくしの煮物料理が待っていました。

2000本の苗木はわずかな数です。そのうち無事に育つのは8割とされていますが、それにしてもこの小さなティバル村の入り江を半分も埋めていません。これらが何年か経って大きな木になっても、もし薪や木材にするため伐採が行われたら、ひとたまりもありません。この近辺の海岸線では、あちこちでそうした違法伐採の残滓を見かけました。電気もほとんど通わない貧村では、灯油を買う収入もない家庭が多く、薪が主な燃料源です。こうした伐採を前にして、山林もマングローブ林も広大で、とても当局が管理しきれるものではありません。最貧国では環境保全を説くだけでは絵に描いた餅です。衣食足りた先進国の基準だけを押しつけていくとしっぺ返しを食うことになります。開発と環境を車の両輪のようにうまく回していくためにはビジョンと根気が必要です。

一方、その2日後の朝、日本大使館前の浜辺には、100人以上の日本人とチモール人が集合しました。最大勢力は自衛隊PKF施設部隊の有志の方々。全員、迷彩戦闘服のズボンの上に大使館提供の広報Tシャツ(ひな祭りの絵)を着用。それから、日本から来てくれた学生ボランティア数名と、地元の東ティモール大学生数名などです。高い椰子の木と木の間に張られた黄色の横断幕には、「クリーンアップ・ディリ・キャンペーン」の文字が。当地で活躍しているNGOアドラジャパンが音頭をとり、ディリ県を巻き込んで始めた環境保全キャンペーンの前哨戦です。ディリ市内をきれいにし、環境美化の大切さを市民に訴え教育していく一大キャンペーンですが、手始めにゴミのポイ捨ての目立つ海岸通りと浜辺を有志できれいにしよう、という訳です。

オープニングでは、ディリ県知事と東ティモール大学副学長、日本側から施設部隊の小川群長と私が御挨拶。ルーベン県知事は、「幅広い環境教育が何より大事。子どもと同時に、親たちの意識も変える必要がある」と一言。確かに子どもは親の背中を見て育ちます。作業が始まると、草むらや浜昼顔の陰から、出てくるわ出てくるわ無数のゴミ。この近辺では、市の清掃局によるゴミ回収が未整備なため、大抵の家庭では家のゴミを家の前で燃やしてしまいます。プラスチックやペットボトルも一緒くたなので土壌汚染の懸念があります。また燃やすのが面倒な近郊家庭が、海岸近辺に家庭ゴミを投棄しているのです。こうしたゴミを片っ端から拾って集めているうち、準備したトラックは瞬く間に一杯になりました。我々が汗みどろになって奮闘していると、遠巻きにして見ていた地元の子ども達が少しずつ手伝うようになりました。自分達の街を自分達できれいにしようと彼らが思い始めたらしめたものです。我々も這いつくばった甲斐があるというものです。自衛隊の方々の圧倒的組織力もあって、午後の早い時間までに中心部の海岸沿いは見違えるようにきれいになりました。

たまたまこの週末は、1999年に東ティモール人が独立を決めた、住民投票記念日の祝日でした。政府庁舎前においては、チモール国防軍が祝賀行進をし、我が自衛隊PKF部隊も得意の和太鼓「北海自衛太鼓」を披露して万雷の喝采を浴びるなど、祝賀ムードに包まれました。チモール国民の独立自尊の気運も改めて高まったことでしょう。自分の国の将来に責任を持つと決めた以上、この国の人々を育んだ自然や国土とその恵みにも責任を持たねばなりません。次の世代のために今、しなければならないことがあります。開発と環境の両立は、最貧国にとっては容易ではありませんが、我々が植えた木々や、きれいにした海や街が、今回ともに汗をかいたチモール人自身によって護られ、育てられていくものと期待しています。