2 外務省を始めとする日本政府の取組

1. 海外在留邦人に対するワクチン接種及び帰国支援

新型コロナのワクチン接種が各国で進められる中、2021年7月、日本政府は、海外在留邦人などのうち、様々な事情により現地でのワクチン接種に懸念などを有する人々を対象に、日本国内において企業などが実施する職域接種の会場で海外在留中の社員などが接種を受けることを可能とした。

また、8月には羽田空港及び成田空港でワクチン接種の機会を提供する事業を開始した。本事業では、世界各地でワクチン接種証明書の利用が進み、渡航時や滞在先での施設利用時などに接種証明書が必要となる場面が増えていることを踏まえ、在留邦人などが安心して居住国・地域において経済社会活動を送ることができるよう、利用者が2回目のワクチン接種後に会場で接種証明書を受け取ることができる体制を整えた。これまで合計約3万5,000回のワクチン接種を行うとともに、約1万8,000件の接種証明書を発行した(2022年2月末時点)。

さらに外務省は、各国の感染状況や治安情勢などの国内情勢を踏まえつつ、在留邦人などの帰国支援を行った。

在インド日本国大使館及び総領事館は、5月にインドでデルタ株による感染者が急拡大したことを受け、在留邦人に対して一時帰国を勧奨するとともに、希望する邦人が円滑に出国できるよう、PCR検査の受検が可能な検査機関などについての情報提供や、邦人専用のPCR検査場の開設などの対応を行った。

また、在インドネシア日本国大使館は、7月から8月にかけて、インドネシアにおける新型コロナの感染が急拡大し、帰国を希望する在留邦人が増加する中、日系航空会社の特別便の運航による在留邦人の帰国を支援した。この特別便は、合わせて計9便運航され、約1,000人の在留邦人の帰国が実現した。

インド:在外公館と在留邦人の団結

デルタ株の影響を最初に受けたインドにおいて危機を乗り切る鍵となったのは、新型コロナ流行下で培われてきた日本大使館・各総領事館(在外公館)と邦人社会の団結でした。

インドにおける感染は、2021年5月からデルタ株により爆発的に拡大しました。1日の新規感染者は40万人を超え、全国の病床が埋まり、酸素ボンベを奪い合う患者の映像も報道で流れました。新型コロナ発生直後、国際旅客便のみならず国内便の運航も停止となり、約1万人の在留邦人の帰国ルート確保が急務となる中で、大使館は、臨時便運航のため日系航空会社と連携するとともに、地方から陸路でデリー空港へ続々と移動する邦人のために、インド政府の許可を取付け、州境に館員を派遣して通過を支援しました。日系航空会社も様々な感染対策を講じ臨時便の運航を継続しました。このような日系航空会社の対応には大変感謝しています。

こうした取組を通じて培われた邦人社会との連携を基礎とし、大使館・各総領事館は、日系医療サービス会社との間でも感染状況などに関する情報共有の仕組みを構築し、在留邦人に対しインド国内の医療提供体制など(空床状況など)に関する情報を定期的に提供しました。

また、インド国内のPCR検査機関が機能不全に陥ったため、現地の日本商工会は帰国時の検査を受けられない邦人のためにPCR検査事業を立ち上げ、大使館がこれを支援しました。さらに、邦人の重症化を防ぐため、大使館と各総領事館が邦人の感染状況のリアルタイムでの把握に努め、入院中の邦人には大使館の医務官が病院や日系医療サービス会社と連携して対応しました。

これら全ての取組は邦人社会と在外公館との連携によって実現したものです。

2. 開発途上国に対する支援

新型コロナの世界的な感染拡大は、保健・医療体制が脆(ぜい)弱な開発途上国の人々の命・生活・尊厳を脅かし、人間の安全保障に対する危機となった。また、それに伴う世界的な経済活動の停滞も、経済基盤が脆弱な開発途上国にとって大きな打撃となった。危機に晒(さら)される開発途上国への支援は国際社会全体が一致して取り組むべき課題であり、日本は、開発途上国に対するワクチンの供与、保健・医療システムの強化、経済活動の維持・活性化・強靱(じん)化に向けた支援を実施している。

ワクチンへの公平なアクセスの確保に向けた取組

「すべての人が安全になるまで誰も安全ではない」(公平なアクセス及び協力に関するG7外務・開発大臣声明(2021年5月5日、ロンドン))

新型コロナは、ある国や地域で収束したとしても他の国や地域で猛威を振るっていれば、変異株の発生も相まって、収束したはずの国や地域で再拡大するリスクがある。したがって、新型コロナの収束には、世界全体で、ワクチンなどへの公平なアクセスや普及を進めることが重要であり、そのための国際的な協力や連携が必要となる。

日本は、世界全体で安全性、有効性及び品質が保証されたワクチンへの公平なアクセスを確保すべく、COVAXファシリティ(注1)に対し、その設立以来、制度設計における協力、資金拠出やワクチンの現物供与など様々な貢献を行ってきた。

2021年6月、日本は、Gavi(注2)とともにCOVAXワクチン・サミット(AMC増資首脳会合)をオンライン形式で共催した。菅総理大臣から、新型コロナとの闘いにおける国際社会の更なる連帯とコミットメントを呼びかけた結果、各国政府及び民間セクターから多くの追加の資金拠出が表明され、COVAXファシリティが2021年末までに18億回分(開発途上国の人口約30%相当)のワクチンを確保する上で必要な資金調達目標(83億ドル)を大きく超える96億ドルの確保を達成した。このサミットにおいて日本は、COVAXファシリティに対する8億ドルの追加拠出を発表し、既に拠出済みの2億ドルと合わせ合計10億ドルの資金貢献にコミットしたほか、各国・地域に対し日本国内で製造したワクチンを、3,000万回分を目処(めど)にCOVAXなどを通じて供与することを発表した。さらに9月には、国連総会においてワクチン供与総数を3,000万回から合計6,000万回分に引き上げることを発表しており、2022年2月末現在、アジア、中東、中南米、アフリカなどを含む26か国・地域に対し、日本で製造したアストラゼネカ社製のワクチン計約4,200万回分を供与した。

ワクチンの公平な供給には、こうした調達や分配に関する国際協力だけでなく、各国国内での輸送などを含む包括的な取組が重要である。日本は、新型コロナワクチンを、より確実、迅速に人々に届けるための協力「ラスト・ワン・マイル支援」として、アジア・大洋州、中南米、中東、アフリカ地域において、保冷用冷蔵庫や運搬車両などのコールドチェーン(低温物流)に必要な機材の整備や機材保守などの人材育成、ワクチンの接種能力の強化などに係る協力も展開している。

主要な国際的な枠組みにおいても、ワクチンへの公平なアクセスの確保に向けた協力が深まっている。

6月のG7サミットで採択された「G7カービスベイ首脳コミュニケ」では、G7として2022年にかけて少なくとも8億7,000万回分のワクチンの直接的な供与にコミットすること、少なくともその半分を2021年末までに、主にCOVAXを通じて、最も必要とする人々に届けるという目標が盛り込まれた。また、11月のG20サミットでは、日本を含む各国が、2022年中頃までに全ての国の人口の70%にワクチンを接種するとの目標に向け、進捗を促すための措置をとっていくことが合意された。

さらに、9月の第2回日米豪印首脳会合では、日米豪印がワクチン供与や資金拠出を通じて、インド太平洋地域における、安全性、有効性、品質が保証されたワクチンへの公平なアクセスの確保に向け大きな役割を果たしていることを確認するとともに、ワクチンの生産拡大、インド太平洋地域への供給を含め、新型コロナ対策において引き続き協力していくことで一致した。

直接供与

(注)単位は「万回分」。数値はいずれも概数。供与日は日本からの空輸日(2022年2月25日時点)

| 供与先国・地域 | 累積供与数 | 供与日 |

|---|---|---|

| 台湾 | 420 | 2021年6月4日から10月27日 |

| ベトナム | 735 | 2021年6月16日から2022年1月26日 |

| インドネシア | 688 | 2021年7月7日から2022年1月19日 |

| マレーシア | 100 | 2021年7月1日 |

| フィリピン | 308 | 2021年7月8日から10月30日 |

| タイ | 204 | 2021年7月9日から10月15日 |

| ブルネイ | 10 | 2021年9月24日 |

COVAXファシリティを通した供与(予定分を含む。)

(注)単位は「万回分」。数値はいずれも概数。供与日は日本からの空輸日(2022年2月25日時点)

| 供与先国・地域 | 累積供与数 | 供与日 | |

|---|---|---|---|

| 東南アジア | カンボジア | 132 | 2021年7月23日から12月18日 |

| ラオス | 94 | 2021年8月3日から12月21日 | |

| 東ティモール | 17 | 2021年8月11日 | |

| 南西アジア | バングラデシュ | 455 | 2021年7月23日から12月20日 |

| ネパール | 161 | 2021年8月5日から8月21日 | |

| スリランカ | 146 | 2021年7月31日から8月7日 | |

| モルディブ | 11 | 2021年8月21日 | |

| 中央アジア | タジキスタン | 50 | 2022年2月19日 |

| 大洋州島嶼国 | ソロモン | 6 | 2021年8月24日 |

| フィジー | 6 | 2021年8月20日 | |

| トンガ | 5 | 2021年8月21日から2022年2月12日 | |

| キリバス | 6 | 2021年8月18日 | |

| サモア | 11 | 2021年8月17日 | |

| 中南米 | ニカラグア | 50 | 2021年12月22日 |

| 中東 | イラン | 361 | 2021年7月22日から2022年1月13日 |

| シリア | 15 | 2021年12月24日 | |

| アフリカ | エジプト | 70 | 2021年12月25から27日 |

| マラウイ | 28 | 2022年2月24日 | |

| ナイジェリア | 86 | 2022年2月22日 | |

| カメルーン | 7 | 準備が整い次第順次輸送 | |

開発途上国の中長期的な保健・医療システム強化に向けた支援

日本は、開発途上国の中長期的な保健・医療システムを強化すべく、X線撮影装置、人工呼吸器、PCR検査装置などの保健・医療関連機材を無償供与している。

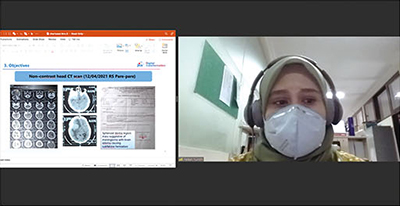

また、国際協力機構(JICA)は、開発途上国における新型コロナの重篤患者の治療体制を強化するため、医療従事者の対応力の強化や集中治療室(ICU)などの医療設備の整備に取り組んでいる。2021年には、インドネシア、セネガル、メキシコなど10か国において遠隔ICUシステムを活用した技術協力プロジェクトを開始し、集中治療に従事する医師・看護師と、日本の集中治療専門医・看護師を通信システムでつなぎ、集中治療に関する研修や技術的助言、また臨時用のICUなどの設備や資機材の整備を進めている。

さらに、東南アジア地域において、日本の協力によって設立される予定の東南アジア諸国連合(ASEAN)感染症対策センターが、同地域の感染症対策の中核として機能するよう、ASEAN各国の公衆衛生担当者向けの研修などを実施している。

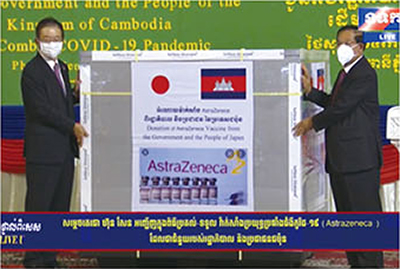

日本によるワクチン供与

ー世界各地からの感謝の声の紹介ー

世界全体での新型コロナの収束のためには、あらゆる国・地域において、安全性、有効性、品質が保証されたワクチンへの公平なアクセスが重要です。日本は、こうした考えの下、2021年6月以降2022年2月末までに、東南アジア、南西アジア、大洋州、中南米、中東、アフリカを含む26か国・地域に対し、COVAXなどを通じて計約4,200万回分のワクチンを供与しました。日本からのワクチンが届いた各国・地域では、ワクチンの到着や引渡し式典の様子が現地のテレビや新聞などのメディアで大きく報じられたほか、SNSなどを通じてたくさんの感謝の声が寄せられました。

例えば、スリランカでは、日本から供与したワクチンの空港到着の様子や、ラージャパクサ大統領臨席の下で開催された引渡し式典が、現地主要メディアにおいてトップ記事として取り上げられました。また、スリランカ国民からSNSなどを通じて、「困難な時期に日本の人々が寄り添ってくれたことに大変感謝」、「両国は素晴らしい関係を築いており、両国の明るい未来のために貢献したい」など数多くの感謝の声が寄せられました。

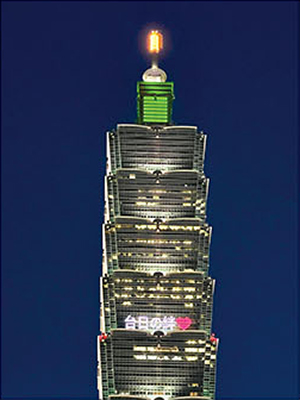

また計6回、累計約420万回分の供与が行われた台湾では、日本からのワクチンが届くたびに、台湾のランドマークタワーである「台北101」の壁面に「台日の絆(きずな)」、「台日友好」など、日本の支援と友情に謝意を表すメッセージが灯(とも)されました。

日本の支援は、ワクチン供与にとどまりません。ワクチンを接種現場まで届けるためのコールド・チェーン体制の整備や接種能力強化などを行う「ラスト・ワン・マイル支援」を、2021年12月末までに59か国・地域で実施しました。

例えば、カンボジアでは、ワクチン供与に加え、UNICEFを通じて、ワクチン保管用冷蔵庫の保健所への供与や、カンボジア政府及び地方自治体の担当者に対するコールド・チェーン機材とワクチン在庫管理に関する研修なども実施しています。このようなワクチン接種能力強化のための包括的な支援に対し、カンボジアのエッセンシャル・ワーカーの皆さんからもたくさんの感謝の声が寄せられています。

(7月、写真提供:台北101(Photo:Taipei 101))

開発途上国の経済活動の維持・活性化・強靱化に向けた支援

日本は、経済的基盤が脆弱な開発途上国の経済活動の維持・活性化・強靱化を支援すべく、二国間借款の供与や、債務支払を猶予する国際的なイニシアティブの実施を通じ、開発途上国の経済活動の再興を後押ししている。

日本は、2020年4月から2022年3月までの2年間で最大7,000億円を支援する新型コロナウイルス危機対応緊急支援円借款を設立し、世界各地の開発途上国に対して、保健システム強化や経済活動の維持・活性化に資する資金を機動的に供給している。同円借款は、低い金利(0.01%)、アンタイド(注3)の調達条件など、開発途上国に有利な条件で供与するものであり、2021年もパプアニューギニア、ホンジュラス、ヨルダンなどに供与し、新型コロナの感染拡大の影響を受ける開発途上国における経済活動の維持・活性化に貢献した。

また、特に財政状況が最も脆弱な開発途上国においては、海外からの直接投資や観光客の減少、貿易取引の落ち込みなど、マクロ経済を取り巻く環境が悪化し、多くの国で債務返済の負担が増加している。こうした状況を踏まえ、2020年4月、G20財務大臣・中央銀行総裁会議及び主要債権国の集まりであるパリクラブは、債務支払猶予イニシアティブ(DSSI(注4))に合意し、2020年5月1日から同年12月31日までの間に支払期限が到来する低所得国の公的債務の支払を猶予した。DSSIの支払猶予対象期間は、同年10月、2021年1月1日から同年6月末までを含める延長が合意され、さらに、2021年4月、2021年7月1日から同年12月末までを含める最終延長が合意された。日本としても、これらの合意を踏まえ、2021年も透明性を高く保ちつつ着実に対象国への支払猶予措置を実施した。

2020年11月、G20財務大臣・中央銀行総裁会議及びパリクラブは、多くの低所得国における新型コロナ危機の規模、顕著な債務脆弱性及び経済見通しの悪化を踏まえ、国ごとの事情に応じ、DSSIを越える債務措置が必要との認識の下、「DSSI後の債務措置に係る共通枠組」を承認した。「共通枠組」は、全ての公的な二国間債権者が参加し、共通の条件で債務措置を実施すること、民間債権者が公的債権者と少なくとも同程度の措置を実施することなどを明確にしており、今後は全ての債権者が「共通枠組」に沿った債務措置を確実に実施していく必要がある。2022年3月末時点で、チャド、エチオピア、ザンビアの3か国が「共通枠組」の下での債務措置を申請し、パリクラブ参加国以外の二国間債権者を含めた協議が進められている。

将来のパンデミックへの国際的な備えと対応の強化

新型コロナの世界的な感染拡大のような将来のパンデミックに対する国際的な備えと対応を強化するためには、各国の保健・財務当局間の連携を図りながら、WHO改革を含む国際保健枠組みの強化を行い、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の実現に向けた取組を力強く進めていくことが重要である。

6月のG7コーンウォール・サミットでは、「G7カービスベイ保健宣言」が発出され、効果的な多国間の行動及び強化された国際保健システムを通じ、将来のパンデミックへのより適切な予防、探知及び対応、並びにそこからの回復のための共同防衛強化を目指した行動をとることへのコミットメントが表明された。

また、10月のG20ローマ・サミットでは、パンデミックに対する予防・備え・対応(PPR)に関係する課題についての対話と国際協力の強化、財務省及び保健省の間の連携体制の発展、PPRのための資金の効果的な管理の奨励などを目的として、「G20財務・保健合同タスクフォース」が設立された。

また、日本はWHOにおける国際保健の枠組み強化の議論にも貢献している。12月のWHO特別総会においては、パンデミックへの備えと対応に関する国際文書を検討するための政府間交渉会議の設立が全会一致で決定され、今後、WHOの下で具体的な作業が開始される予定である。同時に、国際保健規則(IHR)の遵守と履行の強化に関する議論にも貢献していく。

さらに、日本政府は2021年12月に東京栄養サミット2021を主催し、「栄養は個人の健康と福祉の基礎である」という理念の下に東京栄養宣言を発出した。栄養サミットでは、栄養改善を通じて免疫力を向上させ、将来の感染症に備えるとともにUHCの達成につなげるべく、国際社会の様々なステークホルダーと活発な議論を行った。

このように日本は、日本の経験や知見を踏まえつつ、パンデミックを含む次なる公衆衛生危機に対する予防・備え・対応(PPR)を強化し、健康安全保障に資するグローバルヘルス・アーキテクチャーの構築に貢献していく。

(写真提供:医薬品・医療器材サービスセンター(SAMES))

(写真提供:JICA)

(写真提供:JICA)

(注1) COVAXファシリティ(COVID-19 Vaccine Global Access Facility):新型コロナワクチンへの開発途上国を含めた公平なアクセスの確保のため、Gaviワクチンアライアンスを中心に、WHO、UNICEF(国連児童基金)、CEPI(感染症流行対策イノベーション連合)の協力の下で運営されている資金調達及び供給調整メカニズム。ワクチンの購入量と市場の需要の保証を通じ規模の経済をいかして交渉し、迅速かつ手頃な価格でワクチンを供給する仕組み

(注2) Gavi(the Global Alliance for Vaccines and Immunisation):開発途上国における予防接種を支援する官民パートナーシップ。「Gaviワクチンアライアンス」とも呼ばれる。https://www.gavi.org/our-alliance/about

(注3) アンタイド:物資及びサービスの調達先が国際競争入札により決まる援助のこと。一方、「タイド」は、これらの調達先が援助供与国に限定されるなどの条件が付くものを指す。

(注4) DSSI:Debt Service Suspension Initiative