第2節 海外における日本人への支援

1 海外における危険と日本人の安全

(1)2019年の事件・事故などとその対策

現在、年間延べ約1,900万人(2018年)1の日本人が海外渡航し、約139万人(2018年10月現在)の日本人が海外に居住している。このように海外に渡航・滞在する日本人の生命・身体を保護し、利益を増進することは、外務省の最も重要な任務の一つである。

2019年は、スリランカでの同時爆破テロ事件(4月)及びアフガニスタンでの銃撃事件(12月)により、それぞれ邦人1人が犠牲になった。また、ナイロビ(ケニア)のホテル襲撃事件(1月)、クライストチャーチ(ニュージーランド)でのモスクへの銃撃テロ事件(3月)、チュニス(チュニジア)での自爆テロ事件(6月)、バンコク(タイ)での連続爆破事件(8月)、カイロ(エジプト)中心部での爆発事件(10月)、ジェラシュ遺跡(ヨルダン)での襲撃事件(11月)、ロンドン橋(英国)での刃物襲撃事件(11月)なども発生した。

近年のテロ事件の傾向としては、テロが発生する地域が中東・アフリカのみならず、日本人が数多く渡航・滞在する欧米やアジアにも拡大していること、欧米で生まれ育った者がインターネットなどを通じて国外のイスラム過激思想に感化され実行するテロ(ホームグロウン型)や、組織的背景が薄く単独で行動する「一匹狼」によるテロ(ローンウルフ型)が多数見られること、不特定多数の人が集まる日常的な場所(ソフトターゲット)を標的とするテロ事件が増加する傾向があることなどが挙げられる。

こうした傾向は、域外でのテロを呼びかけていた「イラクとレバントのイスラム国」(ISIL2)がイラク・シリアでの拠点を喪失する中で引き続き見られ、ISILの外国人戦闘員が出身国あるいは第三国に移動することも相まって、テロ発生を予測し防止することはますます困難になっている。

日本人が犠牲となったその他の主な事件・事故としては、北米地域や中南米地域では銃による殺害事件、東南アジアでは凶器による殺害事件が発生した。また、太平洋地域で水難死亡事案が発生しているほか、北米や南米、南西アジアなどの地域で、観光やトレッキング中に転落や滑落による死亡事故が発生した。それ以外にも、交通事故を始めとする事故で死亡する事案が世界各地で発生した。

また、世界各地で多くの自然災害が発生し、サイクロン「IDAI」(3月)・「FANI」(5月)、ハリケーン「DORIAN」(8月)、ホワイト島(ニュージーランド)の火山噴火(12月)などにより大きな被害が出た。

さらに、2019年は香港を始め世界各地で大規模な抗議活動が相次ぎ、外務省としては、デモや抗議活動に近付かないよう海外安全ホームページなどで呼びかけた。また、地域情勢に応じ、渡航・滞在にあたって特に注意が必要と考えられる国・地域に関する海外安全情報を随時発出し、ベネズエラ、スーダン、香港及びボリビアなどの危険情報の危険レベルを引き上げた。

また、海外旅行中に発病し滞在先のホテルなどで急死した事例も前年に引き続き報告された。これらの事故や疾病では、日本と比べて高額な医療費や搬送費用が発生したり、医療サービスが不十分なことなどにより対応が困難な事例も散見された。

外務省は、感染症や大気汚染など、健康・医療面で注意を要する国・地域についても随時関連の海外安全情報を発出し、在外邦人に対して、流行状況や感染防止策などの情報提供及び渡航や滞在に関する注意喚起を行っている。

2019年以降、中国で発生した新型コロナウイルス感染症が世界で猛威を振るった(新型コロナウイルス感染症への対応については、283ページ 囲み記事参照)。その他の感染症については、エボラ出血熱の感染例がコンゴ民主共和国及びウガンダで報告され、世界各地で麻しんが流行したほか、中東では中東呼吸器症候群(MERS)の感染例が引き続き報告されている。ジカウイルス感染症、黄熱病、デング熱やマラリアといった蚊が媒介する感染症も引き続き世界各地で流行した。

| 順位 | 在外公館名 | 件数 |

|---|---|---|

| 1 | タイ日本国大使館 | 1,457件 |

| 2 | フィリピン日本国大使館 | 906件 |

| 3 | ロサンゼルス日本国総領事館 | 809件 |

| 4 | 英国日本国大使館 | 797件 |

| 5 | ホノルル日本国総領事館 | 669件 |

| 6 | 香港日本国総領事館 | 667件 |

| 7 | フランス日本国大使館 | 646件 |

| 8 | サンフランシスコ日本国総領事館 | 607件 |

| 9 | ニューヨーク日本国総領事館 | 587件 |

| 10 | 大韓民国日本国大使館 | 503件 |

| 11 | バルセロナ日本国総領事館 | 447件 |

| 12 | 上海日本国総領事館 | 443件 |

| 13 | シアトル日本国総領事館 | 378件 |

| 14 | アトランタ日本国総領事館 | 377件 |

| 15 | ハガッニャ日本国総領事館 | 362件 |

| 16 | ヒューストン日本国総領事館 | 350件 |

| 17 | ポートランド領事事務所 | 344件 |

| 18 | イタリア日本国大使館 | 341件 |

| 19 | ボストン日本国総領事館 | 335件 |

| 20 | ナッシュビル日本国総領事館 | 326件 |

(2018年の援護統計に関し、大使館、総領事館、領事事務所などのうち、援護件数の多い上位20公館を掲載)

海外に在留する邦人や海外渡航者の安全の確保は、外務省にとって最も重要な業務である。2019年末以降、中国で発生した新型コロナウイルス感染症の対応では、外務省は、感染症危険情報やスポット情報を機動的に発出するなど、ホームページやメールを通じて在留邦人及び渡航者に対し適時適切に情報発信・注意喚起を行っている。

多くの感染者が発生し、厳格な移動制限が課された武漢市を中心とする湖北省については、帰国を希望するものの移動制限により帰国できなくなった邦人全員が早急に帰国できるよう、各方面との調整を進め、医務官や中国語を話せる館員を含む大使館職員10人が1,200キロメートルを陸路で17時間かけ武漢市に入り、また、外務本省職員ら19人も現地入りし、帰国オペレーションの実施に当たった。その結果、中国政府の支援も得ながら、1月末から2月中旬にかけて武漢空港から羽田空港まで計5便のチャーター機を運航し、武漢市外に居住の方を含め、湖北省に在留し、帰国を希望していた全ての邦人及びその家族の帰国を実現した。

日本から海外への渡航については、感染症危険情報※1を随時発出して注意を呼びかけた。1月21日、中国全土に対し感染症危険情報レベル1(「十分注意してください。」)を発出したのを皮切りに、23日に武漢市をレベル2(「不要不急の渡航は止めてください。」)に、24日には武漢市を含む湖北省をレベル3(「渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」)に、それぞれ引き上げた。また、その後の状況の変化を踏まえ、随時レベルの引き上げ、対象国・地域の拡大を行い、4月1日時点で中国や欧州など73か国・地域についてレベル3、それ以外の全世界の国・地域に対してレベル2を発出している。

また、感染症危険情報のほかに、感染拡大を受けて各国が講じた国境閉鎖や外出禁止令などの措置や航空便の運休により邦人が出国困難となるといった事態を防ぐため、3月25日に全世界を対象に危険情報※2レベル2を発出した。

同時に、日本政府として、水際対策の抜本的強化に向けた施策を関係省庁が連携して機動的に実施している。各国・地域に対する感染症危険情報レベルなどに応じて、レベル2を発出した国・地域については、一次・数次査証の効力の停止及び査証免除の停止のほか、同地域から入国する邦人及び外国人に対する14日間の自主待機措置の要請などを行った。また、レベル3を発出した国・地域については、邦人帰国者やその外国籍の家族などに対するPCR検査の実施のほか、出入国管理及び難民認定法の規定に基づき、これらの地域に過去14日以内に滞在歴がある外国人の上陸拒否の措置もとられている。

また、感染症対策における国際的な連携・協力の重要性を踏まえ、3月10日に世界保健機関(WHO)や国連児童基金(UNICEF)などの国際機関に対し約150億円を拠出し、イラン及び周辺の開発途上国に対する緊急支援を実施することを発表した。

※1、2 外務省が発出する「海外安全情報」のうち、危険レベルをお知らせするものとして、「感染症危険情報」と「危険情報」の2種類がある。

「感染症危険情報」は、新型コロナウイルス感染症を含む危険度の高い感染症に関し、渡航・滞在にあたって特に注意が必要と考えられる国・地域について発出するもの。

一方、「危険情報」は、内乱、テロ情勢を始め各国の政治・社会情勢などを総合的に判断し、渡航・滞在にあたって特に注意が必要と考えられる国・地域に発出される情報で、安全対策の目安をお知らせするもの。

いずれも、以下の4つのカテゴリーで示される。

レベル1:十分注意してください。

レベル2:不要不急の渡航は止めてください。

レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)

レベル4:退避してください、渡航は止めてください。(退避勧告)

このように、日本人の安全を脅かすような事態は世界中の様々な地域で絶え間なく発生している。海外に渡航・滞在する場合には、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録や在留届の提出を必ず行うとともに、①海外安全ホームページや報道などを通じて現地の治安などに関する情報を事前に十分に確認すること、②滞在中は十分な安全対策を取り、危険を回避すること、③緊急事態が発生した場合には最寄りの大使館・総領事館などの在外公館や留守家族などに連絡を取ることなどが重要である。また、海外での病気や事故被害などにより高額な医療費が求められた場合、海外旅行保険に加入していなければ、医療費などの支払のみならず、適切な医療機関での受診にも困難を来すことから、渡航の際は十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことが非常に重要であることなどを、外務省として様々なツール・機会を活用し、呼びかけている。

(2)海外における日本人の安全対策

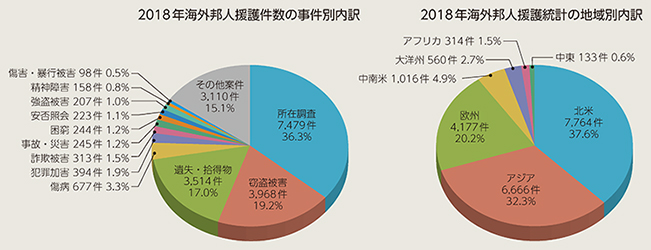

日本の在外公館及び公益財団法人日本台湾交流協会が2018年に対応した日本人の援護人数は、延べ2万2,349人、援護件数は2万630件と引き続き高い水準で推移している3。

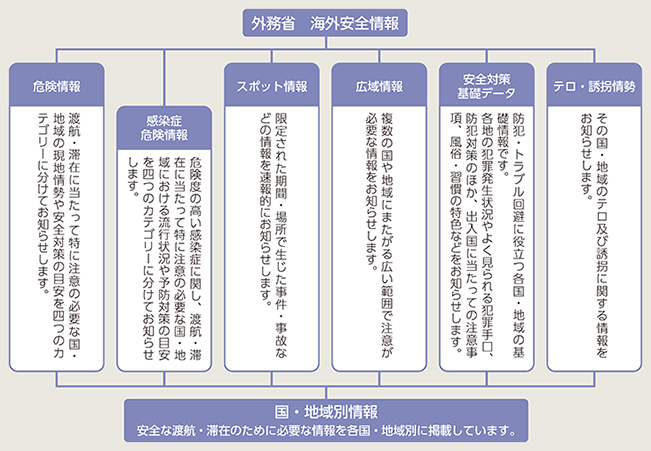

海外で被害に遭わないためには、事前の情報収集が重要であることから、外務省は、広く国民に対して安全対策に関する情報発信を行い、安全意識の喚起と対策の推進に努めている。

外務省は「海外安全ホームページ」で各国・地域の最新の安全情報を発出しているほか、在留届を提出した在外邦人及び「たびレジ」に登録した短期旅行者などに対して渡航先・滞在先の最新の安全情報をメールで配信している。「たびレジ」は、旅行の予定がなくても登録することができ(簡易登録)、配信された安全情報は、海外で事業を行う日本企業関係者の安全対策などに幅広く活用されている。2014年7月の「たびレジ」運用開始以降、利便性向上のための取組や登録促進活動により、2020年2月現在650万人を突破した。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

海外安全ホームページ「海外安全アプリの配信について」

(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html)からダウンロード可能

外務省は、セミナー・訓練を通じて海外安全対策・危機管理に関する国民の知識や能力の向上を図る取組も行っている。外務省主催の国内・在外安全対策セミナーを参加型の演習形式で、日本・海外各地で実施したほか、国内の各組織・団体などが全国各地で実施するセミナーに外務省領事局から講師を派遣し安全対策に関する講演を行った(2019年は全国で約80回)。また、企業関係者の参加を得て、「官民合同テロ・誘拐対策実地訓練」を実施した。これらの取組は、一般犯罪やテロなどの被害の予防に役立つことはもちろん、万が一事件に巻き込まれた場合の対応能力向上にも資するものである。

また、海外でも官民が協力して安全対策を進めている。各国の在外公館では、「安全対策連絡協議会」を定期的に開催し、在留邦人との間で情報共有や意見交換、有事に備えた連携強化を行っている。

さらに、2016年7月のダッカ襲撃テロ事件の後は、特に国際協力事業関係者や安全に関する情報に接する機会が限られる中堅・中小企業、留学生、短期旅行者に対する安全対策セミナーや啓発の強化に努めている。

まず、日本企業の大部分を構成する中堅・中小企業の海外での活動を安全対策面からサポートする観点から、2016年9月に企業の海外展開に関係する29の組織・機関が参加する「中堅・中小企業海外安全対策ネットワーク」を立ち上げた。2019年8月の同会合では、新たに1組織が加わり、ネットワーク参加組織は30に拡大した。ネットワーク参加組織間の連携により、海外安全対策に関する国内外でのセミナーや、機関誌などを通じた啓発などを進めているほか、企業間での横のつながりが構築されたり、より充実した企業向けサポートサービスが図られるなど、企業の安全対策が強化されてきている。また、2017年3月、企業が最低限行うべき基本的な安全対策を漫画で分かりやすく解説した「ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」を発表した。以降、単行本約12万冊を配布し、外務省ホームページ上の特設ページには約170万件のアクセスがあるなど日本企業などに活用され、海外安全対策に関する意識の向上につながった。

また、海外に渡航する日本人留学生に関しては、多くの教育機関で安全対策及び緊急事態対応に係るノウハウや経験が十分に蓄積されていない実情を踏まえ、外務省員が大学などの教育機関で講演を実施し、学生の安全対策の意識向上及び学内の危機管理体制の構築の支援に努めている。一部の留学関係機関とは「たびレジ」自動登録の仕組みを開始するなど、政府機関と教育機関、留学エージェント及び留学生をつなぐ取組を進めている。

短期旅行者の安全対策としては、日系航空会社の協力を得た機内アナウンスなどを通じた上記「たびレジ」への登録促進を中心に広報活動に取り組んでいる。

そのほかにも、メディア媒体を通じた広報や、2019年初めて大阪で開催された「ツーリズムEXPOジャパン」でも外務省領事局ブースを出展するなど、様々な機会をとらえ、安全に対する取組の重要性を伝えるとともに、旅行者の安全対策への協力を呼びかけた。

1 出典:法務省「出入国管理統計」

2 ISIL:Islamic State of Iraq and the Levant

3 海外日本人援護統計は、日本の在外公館及び公益財団法人日本台湾交流協会が、海外で事件・事故、犯罪加害、犯罪被害、災害など何らかのトラブルに遭遇した日本人に対し行った援護の件数及び人数を年ごとに取りまとめたものであり、1986年に集計を開始した。