2 欧州地域機関及びアジア欧州会合(ASEM)

(1)北大西洋条約機構(NATO)との協力

NATOは加盟28か国の集団防衛を目的とする軍事同盟であり、アフガニスタン支援、テロ対策やソマリア沖での海賊対策等、加盟国の領土及び国民の安全保障上の直接の脅威となり得る域外の危機管理、紛争予防、紛争後の安定化等に取り組んでいる。NATOウェールズ首脳会合(2014年)においては、今後10年以内に加盟国の国防費を対GDP比2%に引き上げることが決定された(2016年時点でGDP比2%以上を達成している国は、米国、英国、エストニア、ギリシャ、ポーランドの5か国)。また、2016年7月のNATOワルシャワ首脳会合では、NATO・EU戦略的パートナーシップに係る共同宣言が署名され、その具体化のため、12月のNATO外相会合では、NATOとEUが海洋安全保障、サイバーを含む7分野・40項目以上につき協力を強化していくことが合意された。

日本とNATOは基本的価値を共有するパートナーであり、2014年5月に、安倍総理大臣がNATO本部を訪問(1)した際に署名した国別パートナーシップ協力計画(IPCP)に基づき具体的な協力を進めてきている。2016年2月には、ブリュッセルにおいて日・NATO高級事務レベル協議を開催し、日欧の安全保障政策等に関する意見交換を行ったほか、これまでNATO危機管理演習(CMX)、人道支援・災害救援(HA/DR)やサイバーに関連する演習へのオブザーバー参加を行った。また、女性・平和・安全保障分野での協力促進のため、NATO本部に女性自衛官を派遣している。

日本は、アフガニスタンの安定のため、開発のための資金的貢献に加え、NATOとも連携している。具体的には、NATOのアフガニスタン国軍(ANA)支援信託基金を通じ、アフガニスタン国軍の医療や教育に関する活動を支援している。このほか、平和のためのパートナーシップ(PfP)信託基金を通じ、ジョージアにおける不発弾・地雷除去、爆発物処理訓練支援等に貢献している。

現在まで続く国家としてベルギー王国が成立したのは1830年。おおむね現在のベルギーとオランダを領土とするネーデルラント連合王国から独立したのがその始まりです。

日本は、明治維新後の殖産興業に当たり、いち早く産業革命を経験して製鉄や機械工業の発達したベルギーから多くを学びました。その一例が、日本銀行の設立です。日本銀行は、その法的制度から建物の内部構造に至るまで、近代的な銀行の模範とされていたベルギー銀行から多くを学んで設立されました。

歴史を遡ればフランドル絵画が花開いた地域であり、現在では「欧州の首都」として政治、経済、学術等の各分野で注目を集めている国、ベルギー。そのベルギーと日本は、2016年、外交関係樹立から150周年を迎えました。

ベルギーでは、在ベルギー日本国大使館等が中心となって祝賀委員会が組織され、150周年が祝われました。2016年1月19 日にベルギー外務省の迎賓館「エグモン宮」で華やかに開会式典が開催されたのに続き、食、雛(ひな)人形、アニメ、二国間史等の講演やシンポジウム、太鼓、尺八、サクソフォン、バイオリンなどのコンサート、いけばな、茶道、武道、着物などのデモンストレーション、雅楽、落語、能などの公演、浮世絵、絵画、写真展など、例を挙げれば切りがないほどの様々な日本関連イベントが毎週ベルギー各地にて行われました。また、観光博、「ゲント・フローラリア」(花の祭典)、「オメガング」(時代祭り)、「ブリュッセル・フラワー・カーペット」(写真)、ゲント国際映画祭、「ウィンター・ワンダーズ」(クリスマス・マーケット)等のベルギーでよく知られている大型事業に日本は招待国として参加しました。12月13日に歴史ある社交クラブ「セルクル・ゴロワ」を会場に閉会レセプションが開催され、150周年祝賀事業は幕を閉じました。

©Peter Testelmans、 Muse HeArt Photography

日本でも同様に、駐日ベルギー大使館等が中心となり、数多くの事業が実施されました。中でも、そのハイライトとなったのが、フィリップ国王陛下とマチルド王妃陛下の訪日です。10月11日から14日にかけて、フィリップ国王王妃両陛下は国賓として日本に滞在され、天皇皇后両陛下との御会見や宮中晩餐(ばんさん)、両陛下御案内による結城市御視察が行われました。また、安倍総理大臣夫妻主催の晩餐会などに出席されたほか、東京に加えて名古屋市、大阪市へ足を運ばれ、各地で150周年を記念する行事等に出席されました。企業関係者との会合からベルギーのファッションイベント、女性の活躍に関するセミナーから学術関係者との会合に至るまで、幅広い分野にわたる行事が、日・ベルギー関係の豊かさを表していたと言えます。

フィリップ国王王妃両陛下の訪日は、親密な親善関係を培ってきた両国の皇室・王室間の交流に、新たな1ページが書き加えられるとともに、両国の友好関係の更なる発展、200周年、300周年へ向けた重要な第一歩を踏み出す機会となりました。

2016年、日本とイタリアが国交を樹立してから150周年を迎えました。日本人とイタリア人との間で最初に交流があったのは16世紀後半にまで遡りますが、国同士の関係が構築されたのは、両国が修好通商条約を締結し、国交を樹立した1866年8月25日のことです。それ以降、日・イタリア両国は共に近代統一国家として発展を遂げ、両国間の友好協力関係は幅広い分野にわたり着実に進展してきました。

日・イタリア両国には、長い歴史と伝統に裏打ちされた世界に誇る文化、深遠な美意識などの共通点があり、互いを理解する上で大きな役割を果たしてきました。1930年にローマにおいて欧州初の大型日本美術展が開催されたことは偶然ではありません。また、1990年代半ばにイタリアで初めて開催された大型日本紹介事業「イタリアにおける日本95/96」は、その後の「日本におけるイタリア2001」と日本イタリア国交150周年事業につながっています。

この節目の年は、日本がG7議長国であったこともあり、両国間の往来が活発化しました。特に、秋篠宮同妃両殿下は5月10日から16日にかけてローマ、ミラノ、ボローニャ、フィレンツェ等を公式に訪問され、ローマではマッタレッラ大統領と共に国交150周年を祝われました。また、安倍総理大臣、麻生副総理兼財務大臣、岸田外務大臣等のイタリア訪問、レンツィ首相、ジェンティローニ外相等の訪日により、日・イタリア関係は一層緊密となっています。

日本イタリア国交150周年事業は官民合同で推進され、日本とイタリアの各地において、政治・経済・観光・教育・学術関係のシンポジウムや日・イタリア合同会合が開催されるなど、多岐にわたる分野で何百もの行事が実現しました。仏像、絵画、写真などの大規模な展覧会が開催されたほか、5月には、秋篠宮同妃両殿下御臨席の下、コロッセオを彩り豊かにライトアップする点灯式が実施されました。また、能、文楽といった日本の伝統芸能から、雅楽や和楽器演奏会、現代的な舞踏、リッカルド・ムーティ氏指揮の日・イタリア合同オーケストラによるコンサート、剣道などの武道大会まで、様々な事業が実施されました。姉妹都市交流や草の根行事も活発に行われたほか、日本のアンドロイドがイタリア国内で大きく報道されました。

国と国との関係とは、詰まるところ人と人との関係です。多くの人々の心を絆(きずな)で結んだ日本イタリア国交150周年を踏まえ、日・イタリア両国及び両国民の相互理解が一層促進され、二国間関係の新たな展望が拓(ひら)かれることが強く期待されます。

照明デザイナー 石井幹子(株式会社石井幹子デザイン事務所 代表)

2000年余りの時を経て、イタリア最大級の遺跡、ローマのランドマークでもあるコロッセオが、光に包まれました。鮮やかな赤い光が幾重にも連なるアーチの内側を震えながら染めていきます。次の瞬間、真白な眩(まばゆ)い光に包まれます。イベントのプロローグの始まりです。

コロッセオが、イタリア国旗のように赤白緑で染め上げられた後、中央の白い部分に真赤な丸が描かれます。日本の国旗がイタリアの国旗に重ねられた瞬間です。

荘重な雅楽の調べに乗って、闇の中から白く太い筆遣いの一直線が描かれ、続いてローマの松、そして日本の森が現れます。人への愛を象徴して、鳥や魚、花や蝶(ちょう)などの生き物が描かれ、最後のクライマックスは、地球への愛を訴えるために、イタリア語のAMOREを始めとして、日本語の愛、そして、次々と各国語の愛を意味する言葉が、地球を覆っていきます。

2016年5月11日にスタートしたコロッセオライトアップの光イベントは、秋篠宮同妃両殿下が点灯スイッチを押されてスタートするという光栄な幕開けとなりました。折しも、ローマとしては珍しく小雨のぱらつく天気でしたが、点灯直前には雨も上がり、その後3日間のイベントは、晴天に恵まれました。

思えば、実現までには、乗り越えねばならない沢山の山がありました。まず第一には、これまでの長い友好関係があるとはいうものの、イタリア最大の文化遺跡であるコロッセオを使わせていただけるのか等々…です。

これには、このイベントに終始熱意を持って推進して下さった伊日財団会長ウンベルト・バッターニ氏、国際交流基金理事長安藤裕康氏の御支援があったからこそ実現出来たという思いが強くあります。

また、在イタリアの日本国大使館の方々を含めお力添えいただいた方々全てに、この場をお借りして、心から御礼を申し上げます。

光は強いインパクトを持ちます。美しい光は、全ての人の心に届く力があります。一晩に何万人もの人々に見てもらうことが出来る都市空間の光イベントは、日本と諸外国を結ぶ周年事業の催しとして、今後も機会があれば是非続けていきたいと願っています。

(2)アジア欧州会合(ASEM)(詳細は2-1参照)

世界のGDP、人口及び貿易の約6割を占めるアジア・欧州諸国が集うASEMは、アジアと欧州との関係を強化し、また、日本にとってアベノミクスや「積極的平和主義」を通じた世界への貢献をアピールすることができる貴重なフォーラムである。

2016年7月、ウランバートルで首脳会合が開催され、ASEM発足20周年を記念して、第1回ASEMがバンコクで開催された3月1日を「ASEMの日」とすることを決定した。日本の若者が欧州とアジアの将来を考え、相互理解と交流を進める取組が行われている。

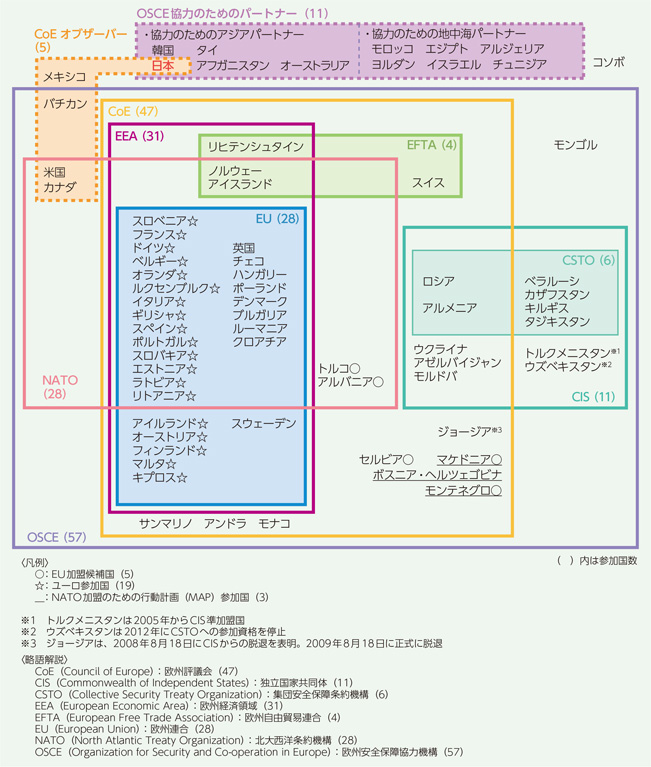

(3)欧州安全保障協力機構(OSCE)との協力

OSCEは、欧州、中央アジア及び北米地域の57か国が加盟し、包括的アプローチにより地域の紛争予防・信頼醸成を図る地域安全保障機構である。日本は1992年から「協力のためのアジア・パートナー」として、OSCEの活動に関与しており、国境管理スタッフカレッジ(2)を通じた国境管理強化によるテロ防止、選挙管理及び女性の社会進出支援プロジェクト等への支援を行っている。

OSCEは、ウクライナ情勢改善のため重要な役割を果たしている。日本はウクライナをめぐる問題を、法の支配に基づく国際秩序の維持という国際社会全体がよって立つ原則の問題と捉え、OSCE特別監視団(SMM)に財政支援を行っているほか、2015年8月からSMMに専門家を派遣している。12月にハンブルク(ドイツ)で開催された外相理事会には岸外務副大臣が出席し、欧州・アジアの安全保障環境が不可分であること、テロ・難民問題、ウクライナ及び東アジア情勢(北朝鮮、東シナ海、南シナ海)の現状と対応について発言し、法の支配の貫徹の重要性と国際社会の一致した対応を呼びかけた。

(4)欧州評議会(CoE)との協力

CoEは、欧州の47か国が加盟する地域機構であり、民主主義、人権、法の支配の分野で国際社会の基準策定に重要な役割を果たしている。日本はアジアで唯一のオブザーバー国として1996年に加盟以来、CoEの様々な活動に積極的に貢献している。11月に開催された「第5回世界民主主義フォーラム」(於:ストラスブール(フランス))には専門家を派遣した。同月に開催されたサイバー犯罪に対処するための国際協力促進を目的とした「オクトパス会合2016」(於:ストラスブール)にも、専門家を派遣するとともに、財政支援を行った。また、2016年はオブザーバー国就任20周年であったため、記念として奈良県の東大寺に収蔵されている仏像・仮面の写真展をCoE会場にて開催した。

1 安倍総理大臣は2007年1月に日本の総理大臣として初めてNATO本部を訪問しており、今回は日本の総理大臣として2度目のNATO本部訪問となった。

2 国境管理スタッフカレッジ(BMSC:Border Management Staff College)は、OSCE加盟国及びパートナー国の国境管理指導者に対し、国境管理に関連する最新の関心事項、特に安全のための包括的アプローチや民主化改革、国境を越える脅威に対する処置法等に関する教育・訓練を行っている。