2 国際社会で活躍する日本人

(1)国際機関で活躍する日本人

国際機関は、国際社会全体の利益を増進するために設立された組織である。世界中の人々が平和に暮らし、安全と繁栄を享受できる環境づくりのために、様々な国籍の職員が集まり、それぞれの能力や特性を活かして活動している。例えば、貧困削減、気候変動対策、人権、食糧、エネルギー、難民・避難民保護、紛争予防・平和構築、疫病対策、教育、雇用、女性の自立など、地球規模の課題を解決するために専門分野に特化した多くの国際機関がある。

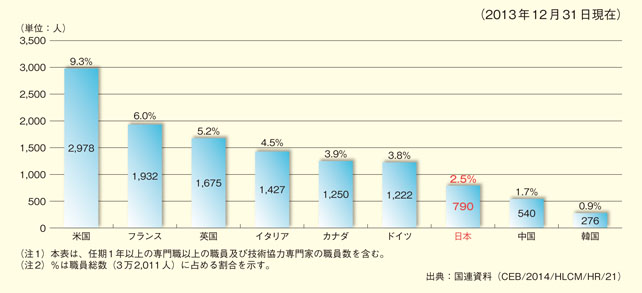

国際機関が業務を円滑に遂行し、国際社会から期待される役割を十分に果たしていくためには、専門的知識を有し、国家という枠組みを超えて世界に貢献する、情熱と実力を兼ね備えた優秀な人材が必要である。日本は、国際機関に対し、財政的貢献に加え、各機関が取り組む政策課題に対する知的貢献を行う一方で、人的貢献も行ってきている。しかし、残念ながら、国際機関に勤める日本人職員は他の主要国に比べると依然として少ないのが現状である。

国連事務局に限ってみても、日本人職員数は国連予算の分担率や人口などから算出される「望ましい職員数」の3分の1程度に留まっている。

(2014年6月30日現在)

| 順位 | 国名 | 職員数 (女性数) |

望ましい職員数の範囲 | 比率 (%) |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 下限 | (中位点) | 上限 | |||||

| 1 | 米国 | 355 | (184) | 373~ | (439) | ~504 | 12.24 |

| 2 | 英国 | 141 | (56) | 92~ | (109) | ~125 | 4.86 |

| 2 | フランス | 141 | (74) | 99~ | (117) | ~134 | 4.86 |

| 4 | ドイツ | 129 | (65) | 125~ | (147) | ~169 | 4.45 |

| 4 | イタリア | 129 | (62) | 80~ | (95) | ~109 | 4.45 |

| 6 | カナダ | 89 | (46) | 56~ | (66) | ~75 | 3.07 |

| 7 | 日本 | 83 | (53) | 186~ | (219) | ~252 | 2.86 |

| 8 | 中国 | 71 | (34) | 119~ | (140) | ~161 | 2.45 |

| 14 | 韓国 | 46 | (21) | 40~ | (47) | ~54 | 1.59 |

| その他 | 1,717 | (709) | |||||

| 合計 | 2,901 | (1304) | |||||

(注) 本表中の「職員数」は、地理的配分の原則が適用されるポストに勤務する職員数であり、全体の職員数ではない(総職員数の内の一部の職員)。

出典:国連資料(A/69/292)

より多くの日本人が国際機関で活躍すれば、国際社会における日本全体の貢献の1つとして、日本のプレゼンス強化につながると期待される。また、日本が真に世界の平和と繁栄を願い、これを積極的に支える国であることを示すことにもつながる。また、こうして多様な国際経験を持つ日本人が増えることは、ひるがえって日本の人的資源を豊かにすることとなる。

こうした考えに立ち、外務省では、国際機関で活躍する日本人の増加を支援することを主目的とした担当部局(総合外交政策局国際機関人事センター)において、世界を舞台に活躍・貢献できる人材の発掘・育成・支援・情報提供等を積極的に実施している。2014年には、国際機関の採用制度を説明するガイダンスを65件実施した。また、国際機関の人事担当者による合同採用説明会(アウトリーチ・ミッション)を中部・京阪神の5大学で実施し、合計約920名が参加した。

さらに、JPO派遣制度(国際機関の正規職員を志望する若手の日本人を一定期間各国際機関に職員として派遣し、必要な知識・経験を積む制度)で各国際機関に派遣されている若手職員への支援、国際機関向け人材育成研修プログラムの企画と実施、日本人職員増に向けた主要国際機関との人事当局間協議や情報収集、空席情報の提供、応募に関する支援などにも力を入れている。

国際機関職員には、国際機関と出身国との「橋渡し役」も期待される。例えば、日本はアフリカ開発会議(TICAD)を国連や国連開発計画(UNDP)と共に開催している。その際、共催者である国際機関と日本双方の仕事の進め方や考え方の違いなどを理解できる日本人職員の存在は、プロジェクトや政策課題を円滑・迅速・効率的に前進させるために極めて重要であり、国際機関側からも高い評価を得ている。日本が重視する外交課題の推進の観点からも国際機関における日本人職員の存在は極めて重要な意味を持つ。

2015年は国連創設から70年、2016年は日本が加盟国となって60年という節目の年となる。その間、日本は一貫して平和国家としての道を歩み、国際社会に対し財政面・政策面・人材面でたゆまぬ貢献を続けてきた。外務省は、これまでの蓄積を生かしつつ、国際機関に求められる役割と責務を理解し、課題解決に貢献できる高い志と熱意を持った優秀な日本人がより一層国際機関で活躍できるよう、積極的に取り組んでいく。

2012年3月11日、パリのトロカデロ広場で始まった東日本大震災の追悼式は、2013年はリヨン市庁舎で二周年を行い、2014年はスペインのコリア・デル・リオで行われました。「なぜスペインの小さな街で?」という疑問から、400年もの昔、日本とスペイン、ヨーロッパとの交流があったことを知りました。

1611年の慶長三陸大地震の後、東北を復興させようとした伊達政宗の命を受けた支倉常長が、慶長遣欧使節として太平洋、大西洋を越えて到着したのがこのスペインのコリア・デル・リオなのです。そして、この一団の何人かの侍の子孫であるハポン姓の人々が、今でも700人近く暮らしています。

一昨年、ハポンの血を引くコリア・デル・リオの方(元ミス・スペイン)と知り合いになったご縁もあり、コリア・デル・リオ市とハポンさんたちによる3月11日の追悼式に参加しました。何人ものハポンさんたちとお会いして、400年の時を超えた故郷を思う心に直接触れる機会があり、大変感動しました。

僕がフランスに来たのは50年前で、その当時は、今のように情報が豊富ではなかったので、初めてこちらに来てから見るもの聞くもの、本当に驚きと感動の連続でした。しかし、400年前の使節団の人々は、どのような想いで7年間にも及ぶ旅を過ごしたのか、また、その後400年の間、絶えることなく日本のことを愛し、誇りに思ってくれてきたハポンさんたちのことなど、歴史の教科書でもあまり詳しく取り上げられないこの支倉使節団は、今の僕たち日本人が誇りにできる本当の侍だったと思います。

今年の3月11日の追悼式は、ちょうど支倉使節団訪伊400年を迎えるローマにて開催され、そこにはハポンさんも何人か来られるそうです。被災の記憶も時と共に薄れていくのは自然の流れだと思いますが、それでも4年たっても海外の色々な都市でも追悼式が行われ、そういう機会に長く日本を離れている僕たちも、改めて被災者の慰霊と震災からの復興を祈り、災害への備えについて考えることができるということは大切なことだと思っています。

デザイナー 高田 賢三

(フランス・パリ在住)

戦後70周年を迎える日本ですが、国際連合(国連)も、アメリカを中心としイギリスなど連合国がこれに協力して、サンフランシスコで創設されて70年になります。加盟国の数も、当初の51か国から193か国と4倍近くになっています。日本は1956年に80番目の加盟国となって以来、着実に参加ぶりを拡大しています。

創設後の45年間は、米ソを中心とする自由主義陣営と社会主義陣営との激しい対立のため、安全保障理事会が機能しないこともありました。しかし植民地独立、途上国開発、人権促進などに顕著な成果がありました。

冷戦終結(1989年)後に国連への期待が高まり、世界各地域で平和維持活動が展開することになり、時に挫折や困難がありましたが、色々と成果を挙げてきました。近年は民族紛争、テロリズム、感染症、環境問題など、国境を超える難問を処理するのに、国連は懸命に奔走しています。

国連には構造的に硬直した面も見られます。しかし国際政局に柔軟に対応してきた面も多く、紛争解決や難民支援などで世界機構ならではの活動も示してきており、わが国外交にとり欠かせない重要な舞台と手段であるといえましょう。

若い時に、その後の人生を決定付ける印象深い体験をする人は多いでしょう。私にとっては内戦初期のボスニアで、祖父、父、息子と孫たち家族四世代を二つの大戦とボスニア内戦に送り出した国内避難民の老女との出会いが、そんな体験でした。JPO派遣を終えて国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)で正規職員になって間もない若い私は、「われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い」という有名な国連憲章前文の一節を、その時はじめて身をもって理解しました。と同時に、「地球の反対側にある日本からボスニアまで来てくれた。もしかすると私たちも将来に少しは希望が持てるのかもしれないね」というこの老女の言葉に、日本人の私が国連で働くということの意義も心の中の奥深いところで感じ取りました。

この原点から20年以上、人道支援、民主化支援、国連平和維持活動(PKO)などさまざまな角度から、常に紛争や危機の解決にかかわり続け、2014年11月から今度は開発支援の観点から国連開発計画(UNDP)危機対応局長兼国連事務次長補として勤務しています。家族を得て2人の娘たちの母となってからは、ボスニアの老女の期待に応えることは、より良い世界を娘たちに引き継いでいくことだとも思いながら、紛争国に足を運んでいます。

創設70年を迎えた国連は、加盟国の国益・外交政策のぶつかり合いの場でもあります。単純な理想主義は通用しません。熱い情熱と理想を常に持ちながら、クールな頭脳で戦略を練り知恵を絞り、「手練手管」を駆使して平和、開発、人権といった理想を少しずつ実現していく。希望の種をまいていく。戦後70年、豊かな平和大国ニッポンから、多くの人がこの国連の共同事業に参加しない手はないのではないでしょうか。

(2)非政府組織(NGO)の活躍

ア 開発援助分野

国際協力活動に関わる日本のNGOは、400以上あると見られる。その多くは、貧困や自然災害、地域紛争など様々な課題を抱える開発途上国・地域において、草の根レベルでの現地のニーズを把握し、機動的できめの細かい支援を実施しており、国際協力における重要性は増している。

外務省は、日本のNGOが開発途上国・地域で実施する経済・社会開発事業に対する無償での資金協力(「日本NGO連携無償資金協力」)を行っており、NGOを通じた政府開発援助(ODA)を積極的に行っている。2014年度(12月末現在)には、日本の27のNGOが、アジア、アフリカ、中東など、19か国・1地域において、38件の日本NGO連携無償資金協力事業を実施した。事業の分野も、保健・医療・衛生(母子保健、結核・HIV/エイズ対策、水・衛生など)、農村開発(農業の環境整備・技術向上など)、障害者支援(職業訓練・就労支援、子供用車椅子供与など)、教育(学校建設など)、地雷など、幅広いものとなっている。

また、政府、NGO、経済界などの協力や連携により、難民・大規模自然災害発生時に、より効果的かつ迅速に緊急人道支援活動を行うことを目的として2000年に設立された「ジャパン・プラットフォーム(JPF)」には、2014年12月末現在、49のNGOが加盟している。JPFは、2014年には、アフガニスタン北部水害緊急支援、イラク国内避難民支援、パレスチナ・ガザ人道支援、南スーダン緊急支援などのプログラムを立ち上げたほか、アフガニスタン、パキスタン、シリア及び周辺国、ミャンマーなどにおいても、人道支援を実施した。

日本のNGOは、支援者による寄付金や独自の事業収入などを活用した活動も数多く実施している。また、近年では、企業の社会的責任(CSR)への関心が高まりつつあり、技術や資金を持つ企業が国際協力について高い知見を持つNGOと協力して、開発途上国で社会貢献事業を実施するケースも数多く見られるようになっている。

このように、開発援助の分野において重要な役割を担っているNGOを国際協力のパートナーとして位置付け、NGOがその活動基盤を強化して更に活躍していけるよう、外務省とJICAは、NGOの能力強化、専門性向上、人材育成などを目的として、様々な施策を通じてNGOの活動を側面から支援している(2014年には、「NGO研究会」、「NGO海外スタディ・プログラム」、「NGOインターン・プログラム」、「NGO相談員制度」の4事業を実施)。

さらに、NGOとの対話・連携を促進するため、「NGO・外務省定期協議会」の全体会議を2014年6月に実施した。加えて、ODA全般について協議するODA政策協議会や、NGO支援や連携策について協議する連携推進委員会も実施した。また、ポスト2015年開発アジェンダ策定を含め、開発・人道分野の地球規模課題への取組についても、NGOの意見も踏まえて国連などの場で交渉に臨んでいる。

イ その他の主要外交分野における連携

外務省は、開発援助分野以外においても、NGOと連携している。例えば、2014年3月に開催された第58回国連婦人の地位委員会(CSW)において、橋本ヒロ子氏(十文字学園女子大学名誉教授・十文字中・高等学校校長)が日本代表を務めたほか、NGO関係者が政府代表団の一員となり積極的に議論に参加した。また、第69回国連総会では、矢口有乃氏(東京女子医科大学准教授)が政府代表顧問として人権・社会分野を扱う第3委員会に参加した。さらに、人権に関する諸条約に基づいて提出する政府報告や第三国定住難民事業、国連安保理決議第1325号及び関連決議に基づく女性・平和・安全保障に関する行動計画などについても、日本政府はNGO関係者や有識者を含む市民社会との対話を行っている。この行動計画については、これまで、市民社会と関係府省庁の代表による少人数グループ会合を12回開催してきており、市民社会と共に策定を進めてきた。行動計画策定後の実施に当たっても、市民社会のメンバーによる評価委員会を開催し、共にモニタリングを行う予定である。

また、軍縮分野においても、日本のNGOは存在感を高めており、外務省はNGOと積極的に連携してきている。具体的には、通常兵器の分野におけるNGO主催のセミナーに外務省職員が参加したり、アフガニスタンなどにおける地雷や不発弾の除去、危険回避教育プロジェクトの実施に当たり、NGOと協力している。

さらに、核軍縮の分野においても、政府は2010年から開始した「非核特使」の委嘱事業を通じて、被爆者が世界各地で核兵器使用の惨禍の実情を伝えるNGOの活動を後押ししている。2014年12月現在、延べ139人が本制度により世界各地に派遣されている。

国際組織犯罪分野では、人身取引対策の分野において、人身取引対策に日頃から従事しているNGOなどと政府関係省庁との意見交換の場において、人身取引対策における今後の課題について議論している。

(3)JOCV・SV

JOCVは、技術を有する20~39歳の青年男女が、開発途上国の地域住民と共に生活し、働き、相互理解を図りながら、その地域の経済及び社会の発展に協力・支援することを目的とする事業である。1965年に発足し、2015年に50周年を迎えるJOCV事業は、累計で88か国に3万9,727人の隊員を派遣し(2014年12月末現在)、まさしく日本の「顔の見える援助」として、開発途上国の発展に貢献してきた。派遣された隊員は計画行政、商業・観光、公共・公益事業、人的資源、農林水産、保健・医療、鉱工業、社会福祉、エネルギーの9分野、約200職種にわたる協力を展開している。

2014年4月から5月に東京で開催された国際大会「世界卓球」では、JOCVの指導するエルサルバドルの女子代表チームが4年ぶりに出場し、自身の世界ランキングを上回る63位の結果を残した。

(写真提供:久野真一/JICA)

また、SVは、幅広い技術と豊かな経験を有する40~69歳の中高年層の男女を開発途上国に派遣する事業である。1990年の発足以来、年々事業規模を拡大しており、2014年12月末までに73か国に5,568人を派遣し、JOCVと同じ9分野にわたる協力を行ってきた。近年は一線を退いたシニア層の再出発やその知見の活用という観点からも、豊富な経験と熟練した技術を活かすことができるSVに対する関心が高まっている。

(写真提供:今村健志朗/JICA)

JOCV及びSVは、開発途上国の経済、社会開発や復興のために協力したいという国民の高い志に支えられており、外務省は、これを国民参加型国際協力の中核を担う事業として、積極的に推進している。2014年12月末現在、1,854人のJOCVと441人のSVが、世界各地(それぞれ69か国、60か国)で活躍を続けている。また、帰国したボランティア参加者は、その経験を教育や地域活動の現場で共有するなど、社会への還元を進めており、日本独自の国民参加型による活動は、受入れ国を始め、国内外から高い評価と期待を得ている。2014年11月に、JOCV事業は、国際協力の分野で活躍し、国際社会への貢献と協力の重要性を身をもって示した個人や団体に贈られる読売国際協力賞の特別賞を受賞した。

JOCV・SVとしての経験は、グローバルに活躍できる人材としての参加者個人の成長にもつながり得る。このため、政府はこうした人材育成の機会を必要とする企業や自治体、大学と連携して、職員や教員、学生を開発途上国に派遣するなど、参加者の裾野の拡大に向けた取組を進めている。例えば、主に事業の国際展開を目指す中小企業などの民間企業のニーズにも応えるプログラムとして「民間連携ボランティア」事業を2012年度から実施している。また、帰国したJOCVやSVの就職支援など活動経験の社会還元に向けた環境整備を積極的に実施してきている。

帰国したボランティアの中には復興庁に採用され、被災自治体の応援職員となる者もおり、仮設住宅管理や避難者の営農支援、健康相談や保健指導など様々な分野で自身の専門性や協力隊経験を活かし、被災自治体で活躍している。