2 2014年の国際情勢と日本外交の戦略的展開

(1)国際情勢の変化

ア 既存の国際秩序への挑戦

ベルリンの壁崩壊から25年の節目となる2014年、「冷戦後」の国際秩序は、ウクライナ問題及び「イラクとレバントのイスラム国(ISIL)」によって大きな挑戦を受けた。冷戦終結の直後には、グローバル化と経済的相互依存が進展するとともに、自由や民主主義、人権、法の支配といった価値が共有され、国際関係は安定するとの期待が高まった。しかし、特に政治・安全保障面では、この期待は十分に実現されていない。地政学的な利害や伝統的な国家間関係上の利益に基づく動きは依然として強固であり、また、権威主義的体制の復活の動きも見られる。

現在、これまでの国際秩序を支えてきた国家間のパワーバランスが変化しつつある。中国などのいわゆる新興国が急速に経済成長し、国際社会における存在感が増している。国際社会における米国の影響力には相対的な変化が見られるが、総合的な国力では、その主導的な地位を占めていることに変わりはない。こうしたパワーバランスの変化は、世界各地における秩序の不安定化をもたらしており、既存の国境を否定したり、海洋秩序を乱そうとする動きにつながっている。

2013年11月以降、ウクライナ・キエフにおいてヤヌコーヴィチ政権がEUとの連合協定の署名を延期したことに対する大規模反対集会が発生し、2014年に入っても政権は事態を収束できず、同年2月、崩壊に至った。

ウクライナ情勢をめぐる混乱が広がる中、ロシアによるウクライナの主権と領土の一体性を侵害する行動が始まった。クリミア自治共和国において、ロシア編入を問う「住民投票」がウクライナ憲法に準拠しない形で行われた後、ロシアはクリミアのウクライナからの独立を承認した上で、違法に「併合」した。

その後、ウクライナ東部で政権側と分離派武装勢力による戦闘が発生し、約6,000人といわれる多数の死傷者が生じている(詳細については第2章第4節1.(6)「ウクライナ」参照)。

中東地域が「アラブの春」と呼ばれる変革の後も混迷を深める中、イスラム過激派の武装勢力であるISILが世界に大きな衝撃を与えた。ISILは、イラクにおける武装集団を源流とし、シリアにおける紛争と混乱に乗じて支配地域を拡大し、一時はバグダッドへの侵攻を迫るまでの勢力となった。

ISILは、「カリフ制」の復活を掲げ、旧来のテロ組織の枠を超えて、国境や国民国家の存在を否定し、現在の国際秩序に正面から挑戦を突きつけている。また、ISILにより日本人を含む外国人人質が殺害された。さらに、その勢力拡大により大規模な難民、国内避難民が発生し、加えて支配地域においては、苛烈な手段を用いて住民に服従を強制するなど、人道危機が発生している(詳細については15ページのフォーカス参照)。

イ アジア・大洋州地域の安全保障環境

アジア・大洋州地域では、北朝鮮の核・ミサイル開発の継続、中国の不透明な軍事力増強や東シナ海・南シナ海における動きに加え、地域の安全保障環境の変化や各国の経済成長と相まって、東南アジア及び南アジアでも防衛力強化の動きが見られる。

金正恩(キムジョンウン)国防委員会第一委員長を中心とした北朝鮮の政治体制は、核開発と経済発展を同時に進める「並進路線」を掲げており、北朝鮮の核・ミサイル開発の継続は、引き続き、地域及び国際社会の平和と安定に対する重大な脅威となっている。

中国には、経済発展と共に国力が増大する中、国際的な規範を共有・遵守するとともに、地域や地球規模の課題に対する積極的かつ協調的な役割を果たすことが期待される。一方で、国防費の継続的な高い伸びを背景として、透明性を欠いた軍事力の強化が広範かつ急速に進められている。また、軍の指揮命令下にある組織ではないものの、海警局に代表される海洋法執行機関の組織体制と装備も強化されている。

中国は東シナ海、南シナ海などの海空域で、既存の国際法秩序と相容れない主張に基づき、一方的な現状変更の試みを続けている。

東シナ海では、日本の固有の領土である尖閣諸島付近の領海侵入を始めとする活動を継続している。また、2014年5月には、東シナ海の公海の上空を飛行していた自衛隊機に対して、中国軍の戦闘機が約30メートルまで接近する異常な飛行を行い、行動の特異性を印象付けた。

南シナ海では、中国とベトナムとの間で境界が未画定の海域において、中国は5月に石油の掘削装置を一方的に設置した。ベトナムは公船を同海域に派遣し、中国船との衝突が繰り返されるなど緊張が高まった(中国は7月、同装置を撤去)。また、南シナ海をめぐるフィリピンと中国との間の紛争に関し、フィリピンは国連海洋法条約(UNCLOS)に基づく仲裁手続を開始したが、中国はそれに応じていない。南シナ海では大規模な埋立てや滑走路や港湾施設の構築が進められており、国際社会の関心が高まりつつある。

ウ 国際社会に対する新たな脅威

2014年は、ISILなどによるテロの脅威が増大する中、国際社会が一致して協力しテロに立ち向かうことの重要性が再認識された1年であった。ISILは、世界中のイスラム教徒に対しグローバル・ジハード運動を呼びかけており、欧米諸国においてもイスラム過激派や、こうした呼びかけに影響を受けた者によるテロが発生している。また、中東諸国や北アフリカなどにおいては、ISILに共鳴するイスラム過激派組織の台頭を招いている。このように、世界各地でイスラム過激派によるテロ行為が発生し、2015年初めには日本人を含む多くの無辜(むこ)の市民が犠牲になった。ISILなどによるテロの脅威は国際社会全体の脅威となっている。

技術の進歩により人類の活動領域が拡大し、サイバー空間、海洋、宇宙空間といった国際公共財(グローバル・コモンズ)の利用が広がってきている。これは大きな機会を提供している一方、利用に伴うリスクも拡大している。

海洋の秩序は、国連海洋法条約(UNCLOS)に代表される国際法により規律されているが、近年、力を背景とした一方的な現状変更を図る動きが増加している。海賊や不審船、環境といった問題も含め様々な課題に各国が取組を進めるとともに、適切な国際ルール作りとその遵守に国際社会が一致して取り組むことが必要となっている。

また、サイバー空間における脅威も増大しており、例えば、11月に発生した米国のソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントに対するサイバー攻撃は、国際的にも大きな波紋を広げた。この攻撃については政府主体の関与も指摘されている。サイバー空間でのリスクは、世界共通の切迫した課題であり、国際社会全体の連携や協力が不可欠となっている。

宇宙空間についても、情報収集や警戒監視機能の強化といった安全保障上の役割に注目が集まっている。一方で、宇宙利用国の増加に伴って宇宙空間の混雑化が進んでおり、加えて、いわゆる宇宙ゴミ(スペースデブリ)の増加、衛星破壊兵器の開発の動きなど、その利用を妨げるリスクが存在している。

宇宙空間やサイバー空間については、適用されるべき規範の確定が発展途上にある。個別の課題への対処を進めるとともに、自由な利用と適切な管理の両立を目指し、国際的な議論を深め、規範作りに取り組む必要がある。

西アフリカにおいては、7月頃から、高い致死率を伴う感染症であるエボラ出血熱の流行が急速に拡大し、感染者数は2万人を超えた(2015年1月現在)。9月には、国連安保理決議が採択され、エボラ出血熱の前例のない規模の流行は、国際社会の平和と安全に対する脅威に該当するとして、国際社会に異例の対応を呼びかけた。このような感染症の大規模な流行は、グローバル化した現在の国際社会に対する大きな脅威となっており、国際社会として新たな取組が求められている(詳細については134ページの特集参照)。

(2)日本外交の戦略的展開

日本は、国益の増進に全力を尽くすとともに、地球規模の課題に積極的に取り組んできた。これまでの日本外交の積み重ねは、国際社会における日本の存在感の高まりと協力のネットワークの広がりにつながった。今後も、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保にこれまで以上に積極的に貢献していく。

ア 地球儀を俯瞰する外交と「積極的平和主義」

安倍政権発足以降、地球儀を俯瞰する視点から、戦略的な外交を推進してきた。

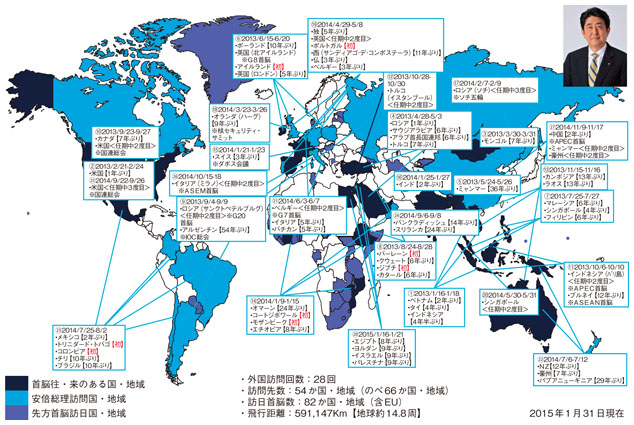

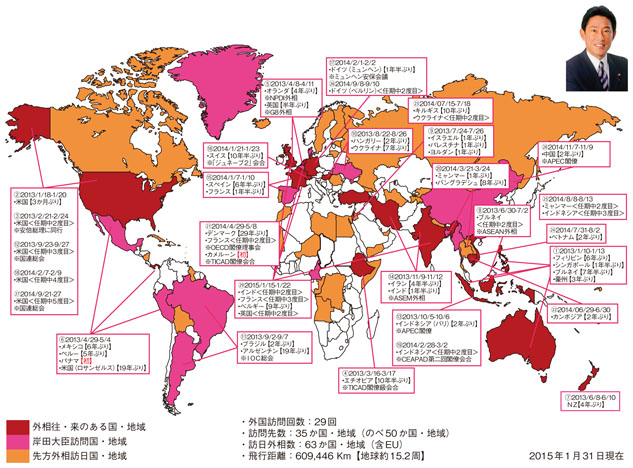

デフレ脱却と日本経済の再生を目指す「アベノミクス」の推進により、日本への国際的な期待と関心が高まる中、安倍総理大臣と岸田外務大臣は積極的な外国訪問を行った。この結果、国際社会における日本の存在感が着実に高まり、安倍総理大臣と各国首脳、岸田外務大臣と各国外相との個人的協力関係も深まっている(日豪両首脳の信頼関係については61ページのコラム参照)。安倍政権の発足以来、安倍総理大臣は、54か国・地域を訪問し、252回首脳会談を行った。岸田外務大臣は35か国・地域を訪問し、178回外相会談を行った(2015年1月31日時点)。

国際協調主義に基づく「積極的平和主義」を具体的に展開する中で、世界の平和と繁栄の実現のため努力するという日本の姿勢に対する国際社会の支持は着実に広まっている。日本は、軍縮・不拡散、平和構築、開発、防災、気候変動、人権・女性、法の支配の確立への取組などといった地球規模の課題に、これまで以上に積極的に取り組んでいく。一方で、日本を取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増しており、これに対応するため、切れ目のない安全保障法制を整備していく。

イ 日本外交の三本柱

日本は引き続き、①日米同盟の強化、②近隣諸国との協力関係、③日本経済再生に資する経済外交の強化を三本柱として、国益の増進に全力を尽くしていく。

日米同盟は日本外交の基軸である。アジア太平洋重視政策(リバランス)をとるオバマ政権と連携し、今後も、日米同盟をあらゆる分野で強化していく。

安倍政権発足以降、日米間の頻繁な要人往来を通じて、両国の協力関係は一層強化されている。4月にオバマ大統領が国賓として訪日した際には、平和で繁栄するアジア太平洋地域を確実にするための日米同盟の主導的役割を確認した。また、「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)」の見直し作業を始め、安保・防衛協力を着実に進め、抑止力を一層強化していく。普天間飛行場の移設を始め、在日米軍再編を現行の日米合意に従って進め、沖縄を始めとする地元の負担軽減に取り組む。

さらに、二国間の貿易・投資関係を強化させるとともに、エネルギーを始めとする様々な分野における協力関係を引き続き推進していく。環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交渉についても、引き続き早期妥結に向け一層の努力をしていくことで一致しており、今後も日米で協力して取り組んでいく。

日本を取り巻く環境を安定的なものにする上で、近隣諸国との関係強化はその基礎である。

日中関係は最も重要な二国間関係の1つである。11月に北京で行われたアジア太平洋経済協力(APEC)会議での首脳・外相会談では、「戦略的互恵関係」(4)の原点に立ち戻り、関係を改善させていくための第一歩となった。今後も様々なレベル・分野での対話と協力を積み重ねていく。

韓国は、最も重要な隣国である。2015年は日韓の国交正常化50周年に当たる。引き続き、様々なレベルで意思疎通を積み重ね、大局的観点から、未来志向で重層的な日韓関係を双方の努力により構築すべく、粘り強く取り組む。

厳しさを増す安全保障環境を踏まえ、アジア太平洋地域のパートナーとの協力関係の強化が重要である。この観点から、自由や民主主義を始めとする価値を共有する国との連携を強化してきた。オーストラリアとの間では、首脳間で日豪関係を「特別な関係」と位置付けた。9月にインドのモディ首相が来日した際、安倍総理大臣との間で日・インド関係を「特別戦略的グローバル・パートナーシップ」に格上げすることで一致した。

ASEAN各国とは、首脳レベルを含めた要人往来を重ねて信頼関係を築き上げてきた。また、2013年の日・ASEAN特別首脳会議を経て、新たな高みへと引き上げられた日・ASEAN関係についても、合意された協力を今後も着実に進めて、友好関係を深めていく。

ロシアとの関係については、政治対話を積み重ねながら、国益に資するよう進めていく。ウクライナ情勢について、力による現状変更は許容しないとの立場から、ロシアに対し働きかけを行うとともに、ウクライナの経済状況改善に向けた支援を行ってきた。引き続き、G7の連帯を重視し、事態の平和的解決に向けてロシアが建設的な役割を果たすよう働きかけていく。

北朝鮮については、「対話と圧力」の方針の下、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルなどの諸懸案の包括的な解決を目指す。北朝鮮による拉致問題は、日本の主権と国民の生命・安全に関わる重大な問題であると同時に、基本的人権の侵害という国際社会全体の普遍的な問題である。国際社会とも協力しつつ、引き続きその解決に全力を尽くしていく。

日本経済の再生とその先の発展に資する戦略的な経済外交の強化は、日本にとって最重要の施策の1つである。力強い日本を取り戻し、日本経済を再生させる、そのために日本にとって有利な国際経済環境を創出していく。サミット、G20やAPECといった様々な国際フォーラムにおいて、新しい国際経済秩序づくりに積極的に取り組むとともに、こうした議論を日本の経済成長や発展につなげ、日本経済の再生を実現していく。

上向き始めた日本経済を着実な成長へとつなげていくためには、官民が連携して日本企業の海外展開を通じて新興国を始めとする諸外国の成長を取り込むことが重要となる。岸田外務大臣を本部長とする「日本企業支援推進本部」の下、大使館、総領事館などの在外公館では、公館長自らが先頭に立って日本企業の活動を積極的に支援している。

開放的でルールに基づいた国際経済システムの拡大が、世界経済の発展と日本の経済的繁栄にとって極めて重要である。日本は、成長戦略の柱の1つとして、高いレベルの経済連携協定(EPA)の推進に取り組んできた。2014年には日豪EPAが署名に至り、2015年1月に発効した。また、日・モンゴルEPA交渉は2014年に大筋合意を確認し、2015年2月に署名に至ったほか、日・トルコEPA交渉を開始するなど、取組が着実に進んでいる。

二国間の交渉のみならず、TPP協定を始めとする各種経済連携協定の交渉にも同時並行的に取り組んでいる。日本は、2014年北京APECにおいて採択された「アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)の実現に向けたAPECの貢献のための北京ロードマップ」を踏まえ、地域経済統合の推進のための議論に積極的に参画していく。

世界貿易機関(WTO)を中心とする多角的貿易体制は、新たなルール作りや紛争解決を含む既存のルールの運用面において重要な役割を果たしている。日本として、その維持・強化のため引き続き幅広く取り組んでいく考えである。

資源の安定的かつ安価な供給の確保は、日本経済の存立基盤である。資源産出国との包括的・互恵的関係強化、供給源の多角化、輸送路の安全確保など戦略的な資源外交を展開している。

2014年、日本は経済協力開発機構(OECD)加盟50周年を迎え、閣僚理事会議長国を務めた。閣僚理事会には、安倍総理大臣、岸田外務大臣のほか3閣僚が出席し、しなやかで強靭な経済社会及びOECDと東南アジアとの関係強化を2本柱として、加盟国間の議論を主導した。

ウ 地球規模の課題に積極的に取り組み、世界全体の利益のために汗をかく日本

2015年は、戦後70年であると同時に、国連創設70年に当たる。また、被爆70年にも当たる。さらに、核軍縮・不拡散、開発課題、気候変動、防災、国連安保理改革など様々な分野で節目の年となる。国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、地球規模の課題により積極的に貢献していく。特に、国連創設70周年の2015年と日本の国連加盟60周年の2016年を「具体的な行動の年」と位置付け、日本は国連外交をこれまで以上に強化していく。

日本は、国際社会においても、脆弱(ぜいじゃく)な立場に置かれた人々と連帯し、潜在力を最大限活かせる社会を実現すべく、国際貢献を進める。

安倍政権は、日本国内外において、「すべての女性が輝く社会」を実現することを標榜し、9月には女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム「WAW! Tokyo 2014」(World Assembly for Women)を開催した。議論の成果は提言として取りまとめられ、世界に発信された。今後も、国際社会との協力や開発途上国支援など、この分野の取組を更に強化していく。

2014年は児童の権利条約採択から25年を迎えた。子供たちが安心してその可能性を最大限実現できる社会をめざし、これまでの国際的な取組を更に進めていく。また、2014年に、日本は、「障害者の権利に関する条約」の締約国となった。同条約の締結を契機として、障害者の権利実現に向けた国際協力を一層推進していく。加えて、日本は人口高齢化に関する豊富な知見を世界と共有し、課題解決の先進国として、国際協力を進めていく。

2015年に採択される新しい国際開発目標(ポスト2015年開発アジェンダ)については、人間の安全保障の考え方を反映させ、保健や防災といった日本に大きな貢献が期待される分野での開発課題も取り込んだものとすべく、日本はその策定に積極的に関わっている。

多角的貿易体制の維持・強化に加え、高いレベルの経済連携のネットワークを広げ、開放的でルールに基づいた国際的な経済活動をより活性化していく。

2015年2月、開発協力を取り巻く環境の変化を踏まえた「開発協力大綱」が閣議決定された。60年にわたる日本の開発協力の歴史を踏まえ、(ア)非軍事的協力による平和と繁栄への貢献、(イ)人間の安全保障の推進、(ウ)自助努力支援と日本の経験と知見を踏まえた対話・協働による自律的発展に向けた協力の3点を基本方針とし、様々な開発課題の解決により積極的に貢献していく。

地球規模での温室効果ガスの排出量の削減のため、2015年末に開催されるCOP21における全ての国が参加する公平かつ実効的な枠組みの合意に向けて、交渉に積極的に貢献している。また、緑の気候基金(GCF:Green Climate Fund)を通じた開発途上国支援に貢献していく。

幾多の災害を経て防災に関する知見と技術を蓄積してきた日本は、防災分野で積極的な国際貢献を行ってきた。2015年3月に仙台市で開催される第3回国連防災世界会議の機会も利用し、防災に関する経験や教訓を世界と共有し、様々な政策に防災の観点を導入する「防災の主流化」を引き続き推進していく。

2014年、国際社会の平和と安全を揺るがした事態の解決に向け、日本は積極的に貢献した。2015年1月、安倍総理大臣は、中東諸国歴訪に際して、ISIL対策として、イラク、シリアの難民・避難民支援、人材開発など、非軍事分野で総額2億米ドルの支援を表明した。今後も穏健な中東諸国を支援するため、国際社会と連携し、可能な限りの貢献を行う。

またエボラ出血熱の感染拡大を受け、日本は、流行国に対し、流行の拡大阻止や治療などのみならず、予防や保健システムの再構築といった視点から、幅広い協力を切れ目なく実施している。さらに、周辺国に対しても予防のための支援を行っている。

さらに、ウクライナ情勢を受け、日本は、円借款など最大約15億米ドルを含めた経済状況改善のための経済支援を表明し、これらを着実に実施している。加えて、腐敗防止や法の支配といった民主的な政治プロセスの確立に向けた支援や、東部情勢の悪化に伴う国内避難民に対する人道支援なども実施した。

唯一の戦争被爆国そして国際社会の責任ある一員として、日本は「核兵器のない世界」の実現に向けて国際社会の取組を主導してきた。現在の国際的な核軍縮・不拡散体制の基礎となっている核兵器不拡散条約(NPT)体制を維持・強化すべく、2015年のNPT運用検討会議の成功に向けた議論を主導していく。また、イランの核問題の包括的解決に向けた外交努力を継続し、国際的な原子力安全の強化にも引き続き取り組んでいく。

日本は、これまで計13の国連PKOなどに延べ1万人以上の要員を派遣し、国際平和協力の分野での実績は国内外から高い評価を得ている。現在は国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)に対し、2011年から司令部要員を、2012年からは施設部隊も派遣している。今後も、要員派遣、知的貢献及び能力構築などを通じてより積極的に貢献していく。

中東和平プロセスにおいても、日本は、和平実現のための外交を展開してきた。2015年1月、安倍総理大臣は、中東諸国訪問に際して、パレスチナ支援のために総額1億米ドルの支援を表明した。引き続き、日本が推進する「平和と繁栄の回廊」構想などを通じて日本独自の貢献を行っていく。

国際社会において情報量の増大や伝達手段の多様化が顕著となり、多くの国々が広報文化外交に投入する資源を増やす中、日本の考え方や様々な魅力について国際社会の理解を増進すべく、積極的な対外発信を行っていく。

外務省は、総合的な外交実施体制の強化に引き続き取り組んでいる。他の主要国に劣らぬ外交実施体制の水準を確保できるよう、在外公館体制及び人員体制の整備に努めていく。

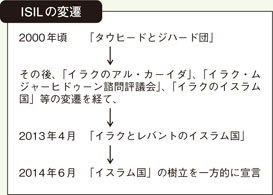

ISIL(イラクとレバントのイスラム国)は、シリアやイラクなどで活動するテロ集団です。イスラム過激派の活動家アブー・ムスアブ・アル・ザルカーウィーが組織し、イラク国内で駐留米軍(2011年撤退完了)及びイラク政府・治安部隊を標的とするテロ活動を行っていた「タウヒードとジハード団」が源流とされています。

米軍とイラク治安部隊などの掃討作戦により指導者ザルカーウィーが死亡したことなどを受けて活動が一時停滞しましたが、複数のイスラム過激組織を統合して「イラクのイスラム国」として活動を再活性化させました。そして、2013年4月に紛争が激化するシリアへの進出を表明するとともに、組織名を「イラクとレバントのイスラム国(ISIL)」と改称しました。

2014年6月、ISILはイラク北部へ侵攻してイラク第2の都市モースルを始めとする北部都市を次々と制圧し、6月29日には、「カリフ(全世界のイスラム教徒の指導者)」を自称するアブー・バクル・バグダーディーを指導者とする「イスラム国(IS)」の樹立を一方的に宣言しました。

ISILが短期間に急速に活動範囲を拡大させた背景としては、イラクの旧サダム・フセイン政権関係者を含むスンニー派の社会的不満や、シリア危機によって生じた力の真空といった様々な要因が指摘されています。こうした背景の下、ISILはシリアなどの紛争地で戦闘経験を積んだ戦闘員や制圧した油田などを通じて得た潤沢な資金、インターネットを通じた積極的な広報などによって戦闘力及び影響力を高めてきました。

2015年初頭現在、ISILはシリアとイラクにまたがる地域をその影響下におき、その活動領域において、独自のイスラム法(シャリーア)解釈に基づく活動を行っています。ISILの活動の中には、女性の奴隷化や人身売買、異教徒の弾圧、斬首を含む残酷な刑罰の実施など、活動地域に住む人々の基本的人権を侵害する非人道的な行為が多く含まれており、その活動は中東地域に限らず、国際社会の秩序全体に対する重大な脅威となっています。

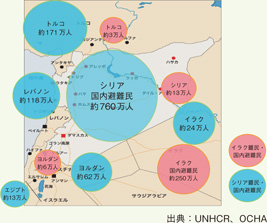

イラク、シリア及びその周辺国においては、ISILの活動により発生している大量の難民・国内避難民の多くが劣悪な生活環境に置かれ、人道上の大きな問題となっています。また、中東各国を中心に世界各地から多数の外国人テロ戦闘員がISILに参加しており、これらの外国人テロ戦闘員が母国に帰国した後に、テロの計画・実行や若者などの過激化を促進することも懸念されています。実際に、ISILに関連・起因すると見られるテロ事案が世界各地へ飛び火しており、中東に限らず国際社会全体にとっての懸案となっています。ISILが掲げ、体現する思想については、イスラム世界の主要な宗教指導者やイスラム諸国から、イスラムの価値観と相容れないものとしてその活動を厳しく非難する声があがっています。

(※日本政府は、「イスラム国(IS)」があたかも国家であると受け止められないようにするため、当該組織が自ら名乗っている「イスラム国(IS)」との名称を用いず、「ISIL」と呼称することとしています。なお、「ISIL」との呼称は、国連安保理決議を含む国際社会の各種文書でも用いられています。)

こうしたISILの深刻な脅威に対抗するため、2014年8月には米国を始めとする欧米各国によるイラク北部での空爆、そして9月には周辺アラブ各国が参加する形でのシリア領内での空爆が開始され、以降空爆が継続して行われています。また、ISILへの人、物、資金の流れを遮断するための措置を各国に求める国連安保理決議も採択されるなど、国際社会による取組も強化されました。さらに、国際社会はISILの活動により発生した人道危機に対応すべく、難民・国内避難民などに対する人道支援も行っています。

また、ISILの脅威に対抗するためには、各国が連携した包括的かつ長期的な取組が必要であるとの認識から、米国主導の下「対ISIL連合」が形成され、①軍事作戦の支援・訓練、②外国人テロ戦闘員の流れの途絶、③ISILの資金・金融へのアクセス遮断、④関連する人道援助・危機への対応、⑤ISILの本性を暴くこと(イデオロギーの非正統化)の5分野で各国が連携しつつ、それぞれの貢献を行っています。

日本は、あらゆる形態のテロリズムを断固として非難するとともに、国際社会によるテロとの闘いを支持するとの立場から、国際社会の責任ある一員として、テロ行為の実行を目的とした渡航などを防ぐことを求める安保理決議第2178号など、関連安保理決議の履行に取り組みつつ、難民・国内避難民支援や周辺国に対する人道支援など、軍事貢献でない形で、日本の強みを活かした支援を国際社会と連携して行ってきています。

このような支援の一環として、日本は、ISILの活動によって発生したイラク国内避難民対策として、2014年2月に180万米ドル、6月に600万米ドルの人道支援を実施しました。また、9月には、人道状況の更なる悪化を踏まえ、イラク国内避難民及びレバノンに流入したシリア難民などに対して約2,550万米ドルの人道支援を実施しました。加えて、2015年1月の安倍総理大臣の中東訪問の際には、ISIL対策並びにイラク、シリア及びその周辺国支援を目的として、難民・国内避難民に対する人道支援を主たる内容とする約2億米ドルの追加的支援を表明しました。こうした日本の取組に対しては、イラクやヨルダンから謝意が表明されるなど、中東各国を始めとする国際社会から高い評価を得ています。

このような背景の中、日本は、薗浦外務大臣政務官が出席したイラク情勢に関するハイレベル国連安保理会合(2014年9月)を始め、ISIL対策に関する様々な国際会議に出席してきており、「対ISIL連合」の一員として、非軍事的な分野で積極的に貢献を行ってきています。

(9月19日、米国・ニューヨーク)

今後日本としては、自らの強みを活かした中長期的な取組として、過激主義が定着することを阻止し、地域の安定に向けて、インフラ支援、ガバナンス向上支援、人づくり、国づくり支援など民生の安定につながる貢献を軸に、住民のISILからの離反につながる取組を実施していきます。

2015年1月20日、シリアにおいて拘束されていた2人の日本人の映像がISILによりインターネット上に公開され、その後殺害されたとみられる非道・卑劣極まりないテロ事件が発生し、ISILの脅威が改めて認識されました。日本は、テロに屈することなく、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、このような人道支援などを更に拡充していくとともに、テロと闘う国際社会において、自らの責任を毅然と果たしていきます。

(1)日本政府は、シリアで、2014年8月16日、湯川遥菜氏が行方不明になった事案を、同年11月1日、後藤健二氏が行方不明になった事案をそれぞれ認知しました。外務省ではこれらの事案に対し、領事局長を長とする対策室及び在シリア臨時代理大使を長とする現地対策本部(在ヨルダン日本国大使館内にある在シリア日本国大使館臨時事務所)を設置するなどして、同事案に対応しました。日本政府は、事案の性質上秘密保全に留意しつつ、人命第一の立場で、関係国と緊密に連携し、邦人の安全のために何が最も効果的な方法かとの観点から、あらゆるチャンネルを最大限活用し全力を尽くしました。例えば、8月下旬以降、外務省及び在外公館からシリアと国境を接するトルコに延べ10数名の人員を派遣するなどし、情報収集などを行いました。また、御家族とは緊密に連絡をとりながら、御家族が本件に対応される気持ちにできるだけ寄り添って支援を行いました。

(2)2015年1月20日、湯川氏及び後藤氏と見られる人物の映像が、72時間以内に日本政府から2億ドルの支払いがなければ殺害するとのメッセージとともに、ISILからインターネット上に配信されました。これを受けて、外務省では直ちに緊急対策本部を設置しました。また、同日、日本政府は、2人の日本人を直ちに解放するよう強く要求するとともに、テロには屈しない、日本の支援は人道支援である旨のメッセージを発信しました。

安倍総理大臣はヨルダン、パレスチナ、トルコ、エジプト、英国、オーストラリア、米国の首脳と、岸田外務大臣はドイツ、米国、フランス、イタリア、英国、イラン、トルコ、韓国の外務大臣と、それぞれ電話会談を含めて会談し、協力を求めました。ヨルダンに派遣された中山外務副大臣は、ヨルダン国王から全面的な協力をとりつけるとともに、現地対策本部長として現地の活動を指揮しました。

(3)その後、1月24日、湯川氏が殺害されたと見られる写真が、ヨルダンに拘留されている女性死刑囚を釈放しなければ後藤氏を殺害するとのメッセージとともに配信されました。1月27日、後藤氏と女性死刑囚の交換が24時間以内に行われなければ、まずヨルダン人パイロット、その後に後藤氏を殺害するとのメッセージが配信されました。また、1月29日、後藤氏と女性死刑囚の交換の準備が29日日没までにできなければ、パイロットを殺害するとの音声メッセージが配信されました。そして、2月1日、後藤氏が殺害されたとみられる動画が配信されました。同日、安倍総理大臣は、非道なテロ行為を断固非難する旨の総理大臣声明(http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/tp/page4_000947.html)を発出しました。

(4)本事案の発生を受け、外務省は、在留邦人の安全確保に万全を期するため、中東地域を含む全世界の在外邦人に対して注意喚起を行うとともに、累次にわたり在外公館に対して、在外公館と在留邦人代表者との会合である「安全対策連絡協議会」の開催、日本人学校の警備強化などの指示をしました。さらに、2月3日には、岸田外務大臣の指示により、海外における日本人の今後の安全対策について検討するため、中根外務大臣政務官を座長とした検討チームを立ち上げました。同チームは、在外邦人の安全対策に必要な施策とその実現に向けた方策について検討を行い、早急に提言をまとめることとしています。

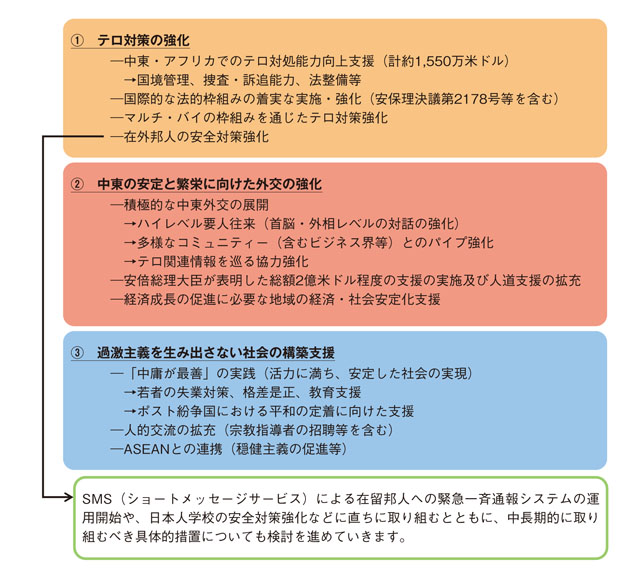

今般の邦人殺害テロ事件を受け、日本は、以下の「3本柱」を立て、この下で包括的な取組を積極的に進めていきます。

4 2006年10月、安倍総理大臣が訪中し、日中双方が「共通の戦略的利益に立脚した互恵関係」の構築に努力することで一致した。