1 戦後70年 - 平和国家としての歩み

(1)平和国家としての戦後日本

2015年は、第二次世界大戦の終結から70年を迎える。日本が国際社会の中で一貫して平和国家として歩んできた原点は、先の大戦の深い反省を踏まえた不戦・平和の誓いにある。荒廃の中にあった終戦時から今日まで、日本国民は、決して戦争の惨禍を繰り返さないとの決意と共に、自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の支配を信奉し、国民が安心して暮らせる繁栄した社会、全ての人々に機会が与えられる社会を構築してきた。

戦後の日本は、常に国際社会と共に歩み他国と共に栄えることを重視し、国際協調の中で国家の再建を果たした。米国との間では、日米安保体制を中核とする日米同盟を構築し、それを通じてアジア太平洋地域の平和と安定に寄与してきた。また、自らが国際社会に積極的に貢献していくために、国際連合に加盟した。そして、国連の理念を擁護し、世界の様々な課題に積極的に取り組んできた。加えて、国際通貨基金(IMF)や関税及び貿易に関する一般協定(GATT)の下での国際経済・金融秩序の構築に貢献しながら、自ら経済成長し、世界に新たな製品やサービスを提供してきた。

日本は、国連や自由貿易体制といった国際社会の枠組みからの恩恵を自ら享受するだけではなく、この枠組みを更に強化するため尽力してきた。そして、日本も国際社会の責任ある一員として、アジアと世界の平和と繁栄に貢献するという姿勢をこれまで一貫して維持してきている。

日本は特に、アジア諸国との関係を重視し、その経済発展や政治的安定に貢献するのみならず、社会・文化などを含めた広範な分野で「心と心のふれあう」相互信頼関係を構築し、対等なパートナーとして共に歩んできた。

日本は、民主主義を確固としたものとし、灰燼(かいじん)の中からの復興と高度経済成長によってアジアにおいていち早く「豊かさ」を体現した国家として、また、環境・社会問題を克服して安全・安心に暮らせる社会システムを作り上げた国として、多くのアジア諸国に国づくりのモデルを提供した。日本からの投資や技術移転は、アジアと世界の人々の生活水準向上や安全・安心な社会の形成の一助となった。日本のアジアの発展に対する貢献は、アジア諸国から高く評価されており、日本は、世界に良い影響を与えている国として高く評価されている(1)。

この70年間の平和国家としての歩みは、日本国民の中に深く浸透しており、今後も決して変わることはない。日本は、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、各国と協力して世界の平和と安定及び繁栄にこれまで以上に積極的に貢献していく。

(2)具体的な軌跡

ア 自由・民主主義国との協力

独立国として主権を回復した日本は、第二次世界大戦において戦火を交えた米国との間で日米安全保障条約を締結した。そして、日米安保体制を中核とする同盟関係を築いた。日米同盟は、日本のみならず、アジア太平洋地域における平和と安定の礎となった。日本は経済成長を果たす一方、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ、透明性を持って防衛力を整備してきた(2)。

冷戦終結後、日米両国は、1996年の「日米安全保障共同宣言」において、両国間の安全保障面の関係が、共通の安全保障上の目標を達成するとともに、21世紀に向けてアジア太平洋地域において安定的で繁栄した情勢を維持するための基礎であり続けることを再確認した。日米間においては、このような認識に基づき、1997年の「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)」の見直しなどの防衛協力の強化を図ってきた。東アジアの安全保障環境が一層厳しさを増し、国際社会で脅威が多様化する中、地域と国際社会の平和と安定及び繁栄にとって、日米同盟の意義はますます大きくなっている。

日本が経済成長する過程で、GATTや世界貿易機関(WTO)(3)に象徴される自由貿易体制から受けた恩恵は、極めて大きかった。日本は、自由貿易交渉に積極的に参加し、多角的な差別のない自由貿易体制の実現に貢献した。自由主義経済が安定した経済成長を実現し、世界に繁栄をもたらす経済体制の基礎となるために、主要国首脳会議(G7/G8)、経済協力開発機構(OECD)、世界銀行(WB)、IMFといった国際機関や枠組みが果たしてきた役割は大きい。日本は、これら国際経済の土台となる秩序づくりに参画し、体制を支え、推進してきた。

イ アジア諸国と共に

日本は、戦後、「アジアの一員としての立場」から、アジア諸国との和解を図り新しい関係を構築する努力を積み重ねてきた。先の大戦に関する賠償並びに財産及び請求権の問題についても、サンフランシスコ平和条約及びその他の関連する条約などに従って誠実に対応してきた。日本は、先の大戦の深い反省に立って、戦後の歩みをアジア諸国と共に進めてきた。こうした歩みを踏まえ、中国や韓国、東南アジア諸国を始めとするアジア諸国との未来志向の協力関係を構築していく考えである。

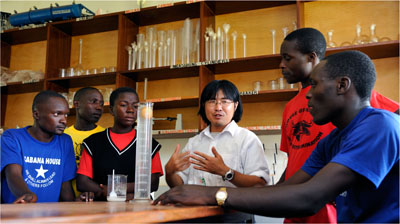

また、1954年には、政府開発援助(ODA)を開始した。その援助額は着実に拡大し、90年代を通じてほぼ一貫して規模の面で世界一のドナーであった。特にアジア諸国に対する重点的な支援や技術協力は、韓国、中国及びASEAN諸国の経済発展に不可欠なインフラの整備や教育の充実に向けられた。その際、日本は自らの復興と経済成長の経験や知見を活用しつつ被援助国のオーナーシップを重視し、対話・協働を通じて人材育成や制度整備に貢献してきた。

(写真提供:JICA)

ODAに加えて、日本の民間企業が東南アジアを始めとする諸国に行ってきた投資の相乗効果により、日本企業の地球規模でのサプライチェーン/バリューチェーンの構築とアジア諸国の経済成長の歯車がかみ合う好循環が生まれた。こうして、日本は、モノ、技術や資本だけでなく、安全・安心で豊かな社会を地域に広げてきた。

ウ 国連を始めとする国際社会との協力

日本は、国連との協力を中心とする国際協調主義の下、様々な課題に国際社会と共に向かい合い、その解決に真摯に取り組んできた。

唯一の戦争被爆国として、日本は軍縮・不拡散の分野の取組を一貫して重視してきた。特に、核兵器については、自ら非核三原則を堅持するのみならず、「核兵器のない世界」を実現させるべく様々な外交努力を積み重ねてきた。現在も、「核兵器のない世界」の実現に向けて、国際的な取組を主導している。

日本のODAが果たした役割はアジア地域に限られるものではない。冷戦終結後にアフリカに対する国際的な関心が低下する中、日本は、アフリカ開発会議(TICAD)プロセスと呼ばれる開発イニシアティブを立ち上げ、現在に至るまでアフリカの開発において主導的な役割を果たしている。

また、日本は人間一人ひとりに対する脅威に着目した人間の安全保障の理念を重視してきた。この考えの下、草の根まで届くきめ細やかな支援を実践するとともに、国際社会での理念の定着に向け積極的な活動を行ってきた。

加えて、日本は自らの経験や知見を最大限活用し、社会発展やグローバル化に伴い開発途上国が直面している新たな課題の解決に協力している。日本の安心・安全で豊かな社会は、一朝一夕に築かれたものではない。国民の努力によって成し遂げた復興と経済成長の過程では、工業化に伴う公害や大気汚染といった新たな問題や、医療や国民皆保険に関する諸制度の構築など、福祉国家として取り組むべき課題を克服してきた。この中で蓄積された技術や人材が、開発途上国における環境や保健に関する問題の解決のための支援に重要な役割を果たしている。また、日本は、世界で最高水準を誇る防災技術や経済発展に伴い重要性を増す法制度整備なども含め、現在多くの開発途上国が直面している新たな課題を解決する鍵を提供している。

開発途上国の開発のために共に汗を流す日本人は、日本の平和国家としての姿を端的に表している。数多くの専門家や創設50周年を迎える青年海外協力隊(JOCV)などのJICAボランティアが、日本の知見を役立てるべく開発途上国に派遣され、現地の関係者と絆を深めながら共に奮闘している。また、開発途上国からも日本に多くの研修員を受け入れ、技術やノウハウのみならず日本らしい職業倫理や精神についても伝える機会を提供してきた。

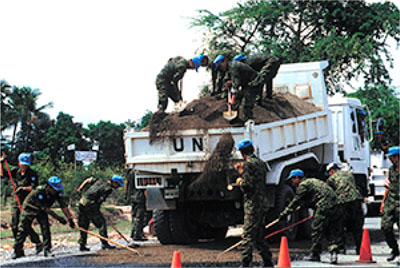

(写真提供:佐藤浩治/JICA)

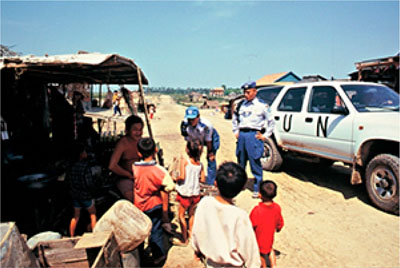

(写真提供:今村健志朗/JICA)

冷戦時代の紛争は、多くの場合、イデオロギーに基づく東西両陣営の対立を反映したもので、代理戦争の性格を強く帯びたが、冷戦終結後はこうした構図が後退し、民族や宗教間での紛争が世界各地で増加した。こうした紛争の平和的・外交的解決において日本外交が果たし得る役割は増大しており、事実、日本も新たな国際環境の中で、自らの外交的役割を拡大させてきた。

長期にわたる内戦で苦しんだカンボジアにおいては、日本の和平に向けた創造的な外交努力が、国際社会の外交努力と相まって内戦の終結と選挙による民主的な政府の樹立に向け大きな役割を果たした。

日本国内では、国際社会の平和と安定のために積極的に貢献する必要があるとの認識の下、1992年に「国際連合平和維持活動などに対する協力に関する法律(PKO法)」が成立した。同法に基づき、カンボジア、モザンビークやゴラン高原、東ティモールなどにおいて平和の定着への協力を行ってきた。現在も、独立間もない南スーダンに自衛隊から司令部要員と施設部隊を派遣し、ODAとも連携しつつ、インフラ整備など南スーダンの平和・安定と自立に向けた貢献を実施している。

また、海上輸送の安全確保が日本と国際社会にとって極めて重要との認識に基づき、「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(海賊対処法)」が2009年に制定された。現在も、同法に基づく海賊対処行動をソマリア沖・アデン湾で実施しており、当該海域を航行する船舶の護衛などにかかる国際協力の一翼を担っている。

(3)新たな課題と「積極的平和主義」

今世紀に入り、国際社会におけるパワーバランスが大きく変化すると同時に、グローバル化と技術革新が急速な進展を見せている。これを背景として、大量破壊兵器や弾道ミサイル、国際テロ組織、サイバー攻撃といった脅威が高まり、リスクが多様化している。国家、国民の安全に対する脅威が多様化する時代には、どの国も一国のみでは、平和と安全も、繁栄した未来も築くことはできない。

日本が平和国家としての歩みを今後も続けていくことに一点の曇りもない。これまでの歩みを基礎として、輝かしい未来に向け、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、米国やその他の関係国ともより緊密に連携し、日本の安全とアジア太平洋地域の平和と安定を実現するとともに、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保にこれまで以上に積極的に貢献していく。

1 東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国における対日世論調査(外務省が2014年に外部に委託して実施)では、アジアの発展に対する日本の積極的役割を92%が評価し、日本の国際貢献の特に経済的側面への高い評価と期待が示された。英国BBCは毎年「各国が世界に与える影響」に関する国際世論調査を実施しており、日本は調査結果の中で、例年世界に肯定的な影響を与えている国の上位に位置している。

2 対国内総生産(GDP)比で1%程度を維持してきた。

3 GATTを受け継ぎ、自由貿易体制を推進する国際機関として世界貿易機関(WTO)が1995年に創設された。