2 地球規模の課題への取組

(1)ミレニアム開発目標(MDGs)・ポスト2015年開発アジェンダ

ミレニアム開発目標(MDGs)は、2015年までに国際社会が貧困削減、保健、教育などの開発分野において達成すべき、世界共通の目標である。達成期限と具体的な数値目標を定めたMDGsは、開発分野の羅針盤といえる。MDGsを達成するためには幅広い関係者の連携が必要である。このような考えの下、日本は国際社会での議論や取組をリードしている。

また、2015年より先も国際社会が一丸となって開発問題に取り組むべきとの考えから、2015年より先の国際開発目標(ポスト2015年開発アジェンダ)に関しても、関心国・機関などで非公式に議論する「ポストMDGsコンタクト・グループ」を立ち上げ、2013年までに6回の会合を開催するなど、日本が主導的役割を果たし、多様な関係者から高く評価されている。MDGsの教訓や経験をいかしつつ、効果的で保健や防災といった日本の強みをいかせる枠組みとするため、議論に積極的に貢献し信頼を得ており、その策定プロセスにおいて日本のプレゼンスが十分示されている。

ア 人間の安全保障

人間の安全保障とは、人間一人ひとりを保護するとともに、自ら課題を解決できるよう能力強化を図り、個人が持つ豊かな可能性を実現できる社会づくりを進める考え方である。日本は、MDGs達成に向けた取組及びポスト2015年開発アジェンダの議論において、人間の安全保障を指導理念として重視している。人間の安全保障を外交の柱と位置付けて以来、10年以上にわたって、国連などにおける議論、日本のイニシアティブにより国連に設置された人間の安全保障基金の活用、草の根・人間の安全保障無償資金協力などの支援を通じ、この概念の普及と実践に努めてきた。

5月には、国連で人間の安全保障に関するハイレベル・イベント、6月のTICAD Vの際に人間の安全保障シンポジウムを開催するなどして、様々な機会に人間の安全保障の重要性を発信した。

イ 第68回国連総会における取組

9月の第68回国連総会におけるMDGs特別イベントには安倍総理大臣が出席した。その際、ポスト2015年開発アジェンダにおいては人間の安全保障を指導理念として極度の貧困の撲滅を目指すべきであり、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)や防災の主流化を特に重視すると述べた。また、岸田外務大臣が議長を務め、サイドイベント「ポスト2015年:保健と開発」を開催し、安倍総理大臣からポスト2015年開発アジェンダにおけるUHCの主流化の重要性を訴えた。参加したクラーク国連開発計画(UNDP)総裁、キム世界銀行総裁、チャン世界保健機関(WHO)事務局長などからは、開発におけるUHCの重要性について指摘がなされ、人間の安全保障と保健分野における日本のリーダーシップに対する高い評価が示された。

ウ 防災分野

世界で毎年2億人が被災し(犠牲者の9割が開発途上国の市民)、自然災害による経済的損失が年平均1,000億米ドルを超えることから、防災の取組は貧困撲滅と持続可能な開発の実現にとって不可欠であり、自然災害を多く経験している日本の経験を国際社会にいかせる分野である。第68回国連総会においては、2015年3月に第3回国連防災世界会議(3)を仙台市で開催するなどの詳細を定める決議案が採択された。国際的な防災指針である兵庫行動枠組の後継枠組みを策定する重要な会議であるとともに、日本の経験と教訓を世界と共有する好機であり、会議の成功に向けた準備が進められている。

エ その他の分野

教育分野では、「日本の教育協力政策2011-2015」に基づき、少なくとも700万人(延べ2,500万人)の子供に質の高い教育環境を提供する取組を始め、MDGsと「万人のための教育(EFA)」目標の達成に向けた貢献を行っている。また、教育のためのグローバル・パートナーシップ(GPE)理事会などの教育分野関連会合や、2015年以降の教育目標の策定に向けた国際的な議論にも積極的に参加している。

水と衛生・農業分野などにおいても日本の経験、知見や技術をいかし、ソフト・ハードの両面での包括的な支援を実施している。

このほか、農業分野についてはG8やG20などの関係国や国際機関とも連携して開発途上国支援を行っている。特に、2013年6月の第5回アフリカ開発会議(TICAD V)において、日本が継続して取り組んできたアフリカ稲作振興のための共同体(CARD)の更なる実施、小規模園芸農民組織強化計画プロジェクト(SHEP)の対象国拡大、責任ある農業投資(RAI)を推進していくことなどを表明した。

~伊藤忠商事株式会社及び株式会社クルックによる、インドのオーガニック栽培への移行支援を通じたMDGsへの貢献~

夏フェスの青空に舞うタオル。毎日のTシャツ。誰がどのように作っているか、思いを馳(は)せたことはありますか? 世界一の綿花栽培量を誇るインド。農民は素手で農薬や殺虫剤を撒き、近隣の住民は農薬による地下水汚染の危機にもさらされています。農村では文字の読めない人が多く、過剰な農薬の散布により皮膚病や呼吸器系の病気に悩まされる農民が多いのが現状です。

「農家の方々は、農薬による健康被害や土壌汚染、無農薬栽培に移行すると収量も収入も減ってしまう、という問題に直面していました。」((株)クルック 江良氏)オーガニックの認証取得には、3年間農薬や化学肥料は使わず栽培する必要があります。そのため移行期間は収穫量が不安定になることから、農家にとってオーガニック栽培に移行することは困難です。そこで、移行期間の綿花の買取り保証で農民の経済的負担を軽減し、世界の農薬使用量を減らす仕組みとして、2008年にプレオーガニックコットン(POC)プログラム(1)が始まりました。

プログラム開始から5年経過し、化学肥料や農薬の不使用が綿花の生産コストの軽減と純益の増加につながり、また健康状態の改善につながったということが学術データ(法政大学 吉田准教授)で明らかになってきました。そして、日本政府の支援を受けて、国連開発計画(UNDP)が進める官民連携の取組(2)の下、2012年、POCプログラムは、開発に資するビジネスの促進を目指す「ビジネス行動要請(BCtA)」(3)に承認されました。「農家の収入を増加させると同時に持続可能な環境にも貢献する革新的な、そして現地に根差した日本企業ならではのビジネスモデルとして、POCプログラムは国際社会からも大きな注目を浴びています。」(UNDP駐日代表 近藤氏)

「BCtAの承認をきっかけに、国際的な認知度が上がったことで社内外から協力を得られるようになり、ビジネスの機会が増えました。」(伊藤忠商事 中村氏)

「製品を通じて日本や海外の消費地で貧困問題への気づきが生まれ、社会に『変化』を齎(もたら)すことが、繊維原料トレードで長年の実績を有する我々の社会への責任と受け止めています。」(伊藤忠商事 大室課長)

プレオーガニックコットンプログラム事務局

1 プレオーガニックコットン(POC)プログラムとは、(株)クルックと伊藤忠商事(株)繊維カンパニーが共同で企画・運営し、農家がオーガニック栽培への移行期間に栽培したコットンに支援費を付けて買い取るほか、農法の指導や認証取得支援を行う活動。2008年から開始、2013年時点で延べ3,348農家を支援。

2 日本政府は、民間活力をいかして開発途上国の開発課題の解決を促進するため、「日・UNDPパートナーシップ基金」を通じて、UNDPの「MDGs達成のための開発途上国における包括的なビジネスモデル推進」プロジェクトを支援している。

3 ビジネス行動要請(BCtA)とは、民間企業のコアビジネスを通じてMDGsの達成を促進することを目的に、2008年に発足したグローバルな取組。UNDPを始めとした8つの開発機関や政府などが主導して、商業的な成功と開発の成果を両立するビジネスモデルの構築の支援、情報共有・広報活動などを実施している。

(2)国際保健

人々の生命を脅かし、あらゆる社会・文化・経済的活動を阻害する保健課題の克服は、人間の安全保障に直結する国際社会共通の課題である。日本は、世界で最も優れた健康長寿社会を達成しており、保健分野における日本の積極的な貢献に一層期待が高まっている。日本は、保健分野への支援を通じて、人々の健康の向上、健康の権利が保障された国際社会の構築を目指す。

このような理念の下、日本はこれまで多くの国や、WHO、世界銀行、世界エイズ・結核・マラリア対策基金、ワクチンと予防接種のための世界同盟(GAVIアライアンス)、国連人口基金(UNFPA)、国連児童基金(UNICEF)といった様々な援助機関と協力しながら、感染症や母子保健、栄養改善などの保健課題の克服に大きな成果を上げてきた。しかし、依然として年間約353万人が三大感染症(4)により死亡しているほか、660万人の5歳以下の乳幼児(5)及び約29万人の妊産婦(6)の多くが予防・治療可能な病気が原因で死亡しており、更なる取組の強化が急務である。また、経済発展に伴い、新たな保健課題として、非感染性疾患への対応が求められている。

このような中、日本は保健を外交の重要課題と位置付け、5月に国際保健外交戦略を策定し、MDGs達成に向けた取組に加え、UHCを推進することを掲げた。UHCは、国内の保健医療サービスへのアクセスの格差を是正する役割を担い、多様化する保健課題に対し、開発途上国政府が自ら効果的な資源配分を行うことも可能にする。日本は、TICAD V、国連総会、保健政策閣僚級会合、日・ASEAN 40周年記念特別首脳会議などを通じて、国民皆保険制度の確立によってUHCを達成した日本の50年の経験を世界各国と共有し、UHCの重要性を発信しながら、国際社会に貢献していくこととした。あわせて、まずはアフリカ及びアジア地域において重点的にUHCに向けた支援を行うこととしている。

(3)地球環境問題・持続可能な開発

国際社会は、資源の枯渇と自然環境の破壊に対処し、持続可能な開発を実現すべく、多数国間環境条約及び各種フォーラムを通じた取組を進めている。2012年リオデジャネイロ(ブラジル)で開催された国連持続可能な開発会議(リオ+20)のフォローアップとして、2013年には、ハイレベル政治フォーラム、持続可能な開発目標に関するオープンワーキンググループ(SDGs・OWG)、持続可能な開発のためのファイナンシング戦略に関する政府間委員会などが立ち上げられ、ポスト2015年開発アジェンダを見据えた議論が進められた。

ア 生物多様性

生物多様性の保全に向けた取組が進む中、2013年1月及び12月には、生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム(IPBES)総会が開催され、科学的知見を生物多様性の政策決定に活用する取組の進展が図られた。また、絶滅のおそれがある野生動植物の保護のため、9月のワシントン条約第16回締約国会議では、日本初の掲載提案となる、リュウキュウヤマガメを含むイシガメ類やサメ・エイ類が取引規制対象種として条約の附属書IIへ掲載されることが決定した。

イ 森林・砂漠化

森林の減少や砂漠化もまた、地球温暖化ほか種々の地球環境問題と密接に関連している。日本は2013年には、4月の第10回国連森林フォーラム(UNFF)、9月の砂漠化対処条約第11回締約国会議、11月の国際熱帯木材機関(ITTO)第49回理事会などに参加し、持続可能な森林経営や砂漠化対処に向けた世界規模の議論に積極的に貢献した。

ウ 有害化学物質・有害廃棄物の国際管理

(ア)国際的な水銀管理

2010年から政府間交渉を開始した水銀に関する水俣条約は、2013年1月に条約案文が合意され、10月9~11日には同条約の署名・採択のための外交会議と開会記念式典が水俣市及び熊本市で開催された。同会議には約140か国から閣僚級を含む1,000人以上が出席し、日本を含む92か国(EUを含む。)が条約に署名した(詳細は170ページの特集参照)。

水銀に関する水俣条約は、採掘、製品への利用、廃棄、処分という水銀のライフサイクル全般にわたって規制する条約です。1つの物質をこのように包括的に規制する条約が策定されるのは、国際社会にとって初めてのことです。

2013年10月7日から11日まで熊本市及び水俣市で外交会議及び同準備会合が開催され、60か国以上の閣僚級を含む約140か国・地域の政府関係者のほか、国際機関・NGO関係者等、1,000人以上が出席しました。

9日には、水俣市において開会記念式典が開催されました。安倍総理大臣は、水銀被害の撲滅を訴え、開発途上国の環境汚染対策のため、日本が今後3年間で総額20億米ドルの支援を行うとのメッセージを表明しました。また、それに先立ち世界各国からの参加者が慰霊碑への献花や植樹、水俣病関連団体・施設の視察等を行いました。

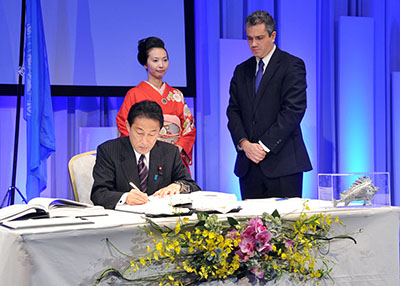

10日から11日の外交会議では、石原環境大臣が議長を務め、水銀に関する水俣条約が全会一致で採択されました。これを受け、岸田外務大臣が日本政府を代表して条約に署名するとともに、3年20億米ドルの支援の具体策や、水銀汚染防止に特化した人材育成支援を新たに実施することを表明し、水銀汚染のない世界の実現に向けた強い決意を示しました。

外交会議に60か国以上の閣僚級が出席し、92か国(EUを含む。)が署名を行ったことは、水銀規制に対する国際社会の強い関心の現れといえます。日本は、水俣病の教訓を踏まえ、同様の健康被害や環境汚染が二度と繰り返されてはならないという強い決意をもってこれまでの交渉に臨んできました。今回の外交会議を日本がホストしたことは、この決意を国際社会に示すという点で極めて有意義なものといえます。

また、環境分野における日本の技術と経験を対外的に発信するという意味でも重要な機会となりました。

(イ)その他の条約関連

2013年、有害な化学物質や廃棄物を規制し、人の健康や環境への影響を未然に防止するという共通の目的を有するバーゼル条約、ロッテルダム条約及びストックホルム条約の第2回拡大合同締約国会議やオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の締約国会合が開催され、日本はこれら条約の適切な実施のため、議論に積極的に参加した。

エ 海洋環境

国連では廃棄物の海洋投棄等を規制するロンドン議定書での議論を中心に海洋環境全般を評価する地球海洋アセスメントの取組が進んだ。また、廃棄物の海洋投棄等を規制するロンドン議定書については規制範囲を拡大する改正案も採択された。

また、日本海及び黄海の環境保全のため、日本・中国・韓国・ロシアが協力する北西太平洋地域海行動計画の第18回政府間会合を2013年12月に富山で開催した。

(4)気候変動

ア 概観

2013年、日本は、コペンハーゲン合意に基づき2020年の温室効果ガス削減目標を2005年比3.8%とすることを発表した。また、「攻めの地球温暖化外交戦略-Actions for Cool Earth:ACE(エース)」を策定するとともに、全ての国が参加する公平かつ実効性のある新たな国際枠組みの構築に向けて引き続き積極的に取り組んだ。

11月にワルシャワ(ポーランド)で開催された国連気候変動枠組条約第19回締約国会議(COP19)では、当初の日程を1日延長しての厳しい交渉の結果、最終的には、新たな枠組みに関する決定がなされた。日本も今後の議論の前進につながる成果に貢献した。

こうした取組に加え、岸田外務大臣主催による「第2回東アジア低炭素成長パートナーシップ対話」(於:東京)やアジア諸国との気候変動に関する政策対話の開催、気候変動に関する日米協力等を通じて、地域間や二国間でも積極的に気候変動対策に取り組んだ。

イ 国連気候変動枠組条約第19回締約国会議(COP19)

(ア)COP19(11月11-23日)の概要

日本は、石原環境大臣を代表団長として交渉に臨んだ。この会合では、日本は、2020年以降の新たな法的枠組みに関する2015年までの合意に向け、新たな枠組みに含まれる要素の検討の作業と2015年までの作業計画の明確化を進めることを目指した。

交渉の結果、①新たな枠組みの構築等に向けた特別作業部会(ADP)の今後の作業計画等についての決定、②気候資金に関する一連の決定、③気候変動の悪影響に関する損失と被害(ロス&ダメージ)に関する決定等の成果が得られた。特に、新たな枠組みに関しては、全ての国に対し、自主的に決定する約束草案のための国内準備を開始し、COP21に十分先立ち約束草案を示すことを招請することなどが決定された。これにより、2015年のCOP21において全ての国が参加する新たな枠組みに合意すべく準備を整えるという日本の所期の目標を達成することができた。

(イ)日本の2020年目標と「攻めの地球温暖化外交戦略-Actions for Cool Earth-:ACE(エース)」

COP19で日本は、東日本大震災による福島での原子力発電所の事故を受けて、国内の原子力発電所の多くが稼働停止している現状を踏まえ、2020年の温室効果ガス排出削減目標を2005年比3.8%減としたことを説明した。この目標は、原子力発電による温室効果ガス削減効果を含めない中で、日本の世界最高水準の省エネルギーを更に進めることなどの最大限の排出削減努力によって初めて実現可能となる野心的な目標である。この目標は、11月に国連気候変動枠組条約事務局に提出された。

また、COP19において日本は「ACE」に取り組むことを表明した。この戦略は、安倍総理大臣の指示に基づき11月に策定したもので、①革新的技術の開発を目的とした「イノベーション」、②日本の低炭素技術の海外展開を目指す「アプリケーション」、③開発途上国への支援等を通して開発途上国との連携を強化する「パートナーシップ」の3本柱からなる。

優れた環境技術を持つ日本が今後も技術革新をリードすべく、2020年度までの国と地方の基礎的財政収支黒字化を前提としつつ、官民併せて5年で1,100億米ドルの投資を目指す。

3年間で二国間オフセット・クレジット制度(JCM)の署名国倍増を目指す(JCMは、低炭素技術の提供などによって相手国の温室効果ガス削減に貢献し、日本の削減目標達成に活用する制度)。

COP19でも、石原環境大臣がJCMに関する二国間文書に署名した国との間で「JCM署名国会合」を開催し、JCMのプロジェクト形成を推進していくことを確認(JCM署名国は、COP19時点でモンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシアの8か国。その後2014年2月末時点で、コスタリカ、パラオの2か国と新たに署名している。)。

2013年から2015年の3年間で官民合わせて計1兆6,000億円(約160億米ドル相当)の開発途上国支援を行うことを通じて、気候変動の影響に脆弱(ぜいじゃく)な国を支援していくことを表明した。こうした日本の貢献は、COP19での二国間会談の場などで各国から評価された。

ウ 地域・二国間の取組

日本は、そのほかにも地域・二国間での気候変動対策に関する協力に取り組んだ。5月には、最大の温室効果ガス排出地域である東アジア地域での低炭素成長モデルの構築を推進するために、同地域を中心とした各国の政府・国際機関関係者を集めた「第2回東アジア低炭素成長パートナーシップ対話」を岸田外務大臣が主催した。また、8月にアジア諸国の政策担当者を東京に招いて気候変動政策対話を実施した。二国間においては、4月の日米外相会談の際に、気候変動協力についての二国間協力に関するファクトシートを発出し、今後、①2020年以降の将来枠組みの構築に向けた国連交渉の主導、②日米両国の先駆的な技術を活用した低炭素成長の実現とその普及、③地球温暖化に強靭(きょうじん)な社会の構築の3分野で議論を深めていくことで一致した。

(5)北極・南極

ア 北極

(ア)北極における状況変化と国際的議論の高まり

北極における海氷面積は、1979年に観測が開始されて以降減少傾向にあり、2012年には観測史上最小となったとの観測データが報告されている。海氷の減少に伴い、北極海航路の利用拡大や資源開発など、北極海が潜在的に持つとされる可能性に対して国内外の注目が集まりつつある。一方で、北極海における環境の変化やそれに伴う人的活動の活発化による環境汚染、北極における環境変化が大気の循環などを通して地球全体に及ぼす影響についての議論も高まっている。北極圏外に位置する日本も、周囲を海に囲まれた「海洋国家」として、さらに地球環境保全を重視する国として、北極に関する国際的な議論に適切な形で参画していく必要がある。

(イ)外務省における取組

2010年に、北極に関する日本の外交政策を分野横断的に検討していくため、外務省内に立ち上げられた「北極タスクフォース」の下での協議・調整に加え、2013年3月、新たに北極担当大使を任命した。同大使を中心として北極に関する課題に継続的に取り組み、当該課題をめぐる国際的な議論に積極的に参画する体制を整えた。

(ウ)北極評議会における日本のオブザーバー資格承認

北極評議会(AC)は、北極圏国8か国(カナダ、デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、ロシア、スウェーデン及び米国)をメンバーとして、1996年に設立された政府間のハイレベルの合議体である。ACは北極に関する共通の課題(特に持続可能な開発及び環境保護)に関し、先住民社会等の関与を得つつ、北極圏諸国間の協力・調整・交流の促進を目的としている。

日本は、2009年7月非北極圏国としての参加資格であるACオブザーバーの申請を行い、2013年5月、スウェーデンのキルナで行われた第8回AC閣僚会合において、中国、インド、イタリア、韓国及びシンガポールと共にオブザーバー資格が承認された(なお、同資格承認前も、会合ごとに参加資格を申請するアド・ホック・オブザーバーとして、ACの副大臣会合、高級北極実務者(SAO)会合及び作業部会会合に参加してきている。)。日本は、オブザーバーとして参加したSAO会合や各種作業部会及びタスクフォース会合において、長年にわたる北極研究・観測の実績、知見の蓄積、それらを踏まえたACへの活動に貢献に対し、メンバー国から高い評価と期待が表明されている。今後は、オブザーバーとしてこれまでよりも安定的にACに参加し、特に各種作業部会の活動を通じて、貢献していく考えである。

イ 南極

(ア)南極条約

1959年に採択された南極条約は、基本原則として、①南極の平和利用、②科学的調査の自由と国際協力、③領土主権・請求権の凍結を定めている。

(イ)南極条約協議国会議と南極の環境保護

毎年開催される協議国会議では、南極の環境保護、南極観測、南極条約事務局の運営、南極観光等に関する議論を行っている。特に近年は、年間観光活動が南極の環境に与える影響や、南極地域における適切な観光の管理について活発な議論が行われている。

また、「環境保護に関する南極条約議定書」等に従い、南極の環境保護が推進されている。

3 グローバルな防災戦略について議論する国連主催の会議であり、第1回(1994年、於:横浜)、第2回(2005年、於:神戸)ともに日本がホストした。第2回国連防災世界会議では2005年から2015年までの10年間の国際的な防災の取組指針である「兵庫行動枠組」が策定されており、第3回国連防災世界会議では、その後継枠組み(ポスト兵庫行動枠組)の策定が見込まれている。

4 WHO Fact Sheet No. 94(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/en/)、WHO Fact Sheet No. 104(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/)、UNAIDS(2013)“Core Epidemiology Slides”2012年の死亡数。

5 WHO Fact Sheet No. 178(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs178/en/)2012年の死亡数。

6 WHO Fact Sheet No. 348(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/)2010年の死亡数。