1 政府開発援助(ODA)

(1)ODAの現状

日本を取り巻く情勢の変化に対応し、「積極的平和主義」を推進していく上で、最も重要な外交手段の1つであるODAの重要性が更に増大している。日本は、①自由で豊かで安定した国際社会を実現するODA、②新興国・開発途上国と日本が共に成長するODA、③人間の安全保障を推進し、日本への信頼を強化するODAという3つの柱の下で、ODAを戦略的・効果的に展開している。

(ア)自由で豊かで安定した国際社会を実現するODA

国際情勢が不確実性を増す中、日本の平和と繁栄を確保するため、ODAを通じて自由で豊かで安定した国際社会を実現していくことが重要である。この観点から、自由・民主主義といった普遍的価値や戦略的利益を共有する国に対し、法制度整備・民主化支援などを行っている。

その例として、2013年5月には、中東・北アフリカ地域の安定に向け、テロ対策、地域安定化や民主化支援といった分野で総額22億米ドル規模の支援を行うことを表明した。

また、周囲を海に囲まれた海洋国家であるフィリピンに対しては、その海上安全対応能力の強化のため、同国の求めに応じて、7月に円借款を通じた沿岸警備隊に対する巡視艇の供与を表明した。これにより、フィリピンの海難救助を含む海上安全対応能力が向上し、フィリピンの海上貿易の発展と日本のシーレーンの安全確保にも資することが見込まれる。

民主化に取り組むミャンマーに対しては、政府の改革努力を後押しするため、少数民族支援を含む民生向上・貧困削減、人材育成・制度整備、持続的発展のためのインフラ整備の各分野で支援を行ってきている。2014年1月には、こうした支援の一環として、少数民族勢力との紛争の影響を受けた地域の民生向上のため、和平プロセスと合わせ、今後5年間で100億円の支援を行うことを表明した。

(イ)新興国・開発途上国と日本が共に成長するODA

投資などの民間資金が開発にとって重要な役割を果たすようになった今、開発途上国が民間資金を呼び込み、経済発展を実現していくことは、貧困削減のためにも重要である。日本が長年支援してきた開発途上国のインフラ整備は、民間の投資を招く呼び水として大きな役割を果たしてきた。加えて、2013年6月の「日本再興戦略」にもうたわれているように、日本は、ODAを活用して日本の民間企業が有する優れた技術・ノウハウを開発途上国に提供し、その成長に貢献していくと同時に、開発途上国における日本企業の活発な投資や経済活動を促進することでその成長を日本経済に取り込み、新興国・開発途上国と日本が共に成長できる事業を推進している。

3月には、日本企業によるインフラ・システムの海外展開への支援などを議論するため、内閣官房長官を議長とする経協インフラ戦略会議が設置された(12月までに7回開催)。

この取組の一環として、開発途上国に対して、低金利で返済期間の長い緩やかな条件(譲許的な条件)で開発資金を貸し付ける援助形態である「円借款」について、4月、「円借款の戦略的活用のための改善策」を発表した。これは、日本の優れた技術やノウハウの活用を促進し、日本企業及び開発途上国の双方にとってより魅力的な制度を目指すものである。

また、日本の中小企業や地方自治体の優れた製品・ノウハウの活用も重要である。外務省が策定した2013年度「国際協力重点方針」においても、中小企業や地方自治体の国際展開支援を明記した。優れた製品・技術を有しているものの、人材や知識・経験不足などにより海外展開に踏み切れない日本の中小企業を積極的に後押しするため、外務省はJICA(国際協力機構)、経済産業省、中小企業庁、JETRO(日本貿易振興機構)等と連携して、ODAと中小企業の製品・技術のマッチングのための調査支援や開発途上国政府への中小企業の製品の供与などの事業を実施している。さらに、2013年度からは中小企業の製品などを現地で実際に試用することにより、開発への有効性の実証と、現地適合性を高め普及を目指す普及・実証事業を開始するなど、支援の拡充を行っている。

地方自治体との関係でも、開発途上国では急速な都市化によるインフラ開発ニーズが拡大しており、例えば、横浜市や北九州市など水供給やリサイクル分野で優れた知見・技術を持つ自治体と連携したODAを進めることで、地元企業の国際展開やグローバル人材育成、日本方式のインフラ輸出への寄与、ひいては地方を含む日本経済の活性化への貢献策を進めている。

(ウ)人間の安全保障を推進し、日本への信頼を強化するODA

日本は、人間一人ひとりに着目し、その保護と能力強化を図る「人間の安全保障」を基本理念とする支援を行っている。人間の安全保障に基づいた多元的な支援により、日本は開発途上国の貧困削減と包摂的成長に貢献しており、こうした取組が諸外国の日本に対する信頼の強化につながっている。

具体的には、国際機関やNGOとも連携しつつ、保健・医療分野、女性分野、水・衛生分野での支援、緊急人道支援などを行ってきている。

保健医療分野では、2013年5月に国際保健外交戦略を策定した。6月には、第5回アフリカ開発会議(TICAD V)(於:横浜)において、MDGsの達成に向けた更なる取組を進めるとともに、全ての人が基礎的保健医療サービスを受けられること(ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ:UHC)の推進に貢献することを発表した。12月に開催された日・ASEAN特別首脳会議においては、公的医療保険制度、保健サービスの提供、人材育成などを挙げ、ASEAN諸国のUHC達成に向けて貢献していくことを表明した。

女性分野では、安倍総理大臣が9月の国連総会一般討論演説において、①女性の活躍・社会進出推進と女性の能力強化、②女性の保健医療分野の取組強化、③平和と安全保障分野における女性の参画と保護を重点政策として、2015年までの3年間で30億米ドルを超える支援を行うことを表明した。

また、緊急人道支援分野では、2013年11月の台風30号による被害を受けたフィリピンに対して、国際緊急援助隊として、医療チーム(第1次隊~第3次隊)、専門家チーム(早期復旧、油防除)及び過去最大規模となる約1,200人の自衛隊部隊を派遣した。さらに、緊急に必要な物資や資金の援助として、2013年中に総額5,610万米ドルの支援を表明した。

(2)日本のODA実績と主な地域への取組

ア 日本のODA実績

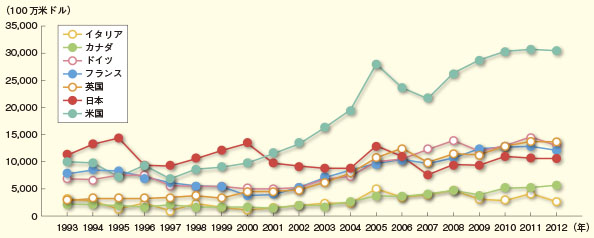

2012年の日本のODA実績は、支出純額ベースで対前年比2.1%減の約106.0億米ドルとなった。これは経済協力開発機構・開発援助委員会(OECD/DAC)加盟国中では、米国、英国、ドイツ、フランスに次ぐ第5位である。また、支出総額ベースでは対前年比6.7%減の約186.6億米ドルとなり、米国に次いで第2位である。なお、支出純額ベースでの対国民総所得(GNI)比は0.17%となり、DAC加盟国28か国中20位となっている。

イ 主な地域への取組

(ア)アジア

東アジア地域は、政治・経済・文化などあらゆる面で日本と密接な関係にあり、日本の平和、安全及び繁栄にとって重要性も高いことから、同地域を重点的に支援しており、2012年の日本のODA全体に占める割合は37.5%である。

特にASEAN諸国に対しては、2015年の共同体構築に向けた連結性の強化、域内格差の是正を柱とし、インフラ整備や人材育成などを中心に支援を実施してきた。2013年12月に開催された日・ASEAN特別首脳会議では、連結性強化、格差是正を柱に5年間で2兆円規模のODAによる支援とともに、防災分野でも5年間で3,000億円規模の支援と1,000人規模の人材育成の実施を表明した。また、メコン地域に対しては、2012年の第4回日本・メコン地域諸国首脳会議で採択された「東京戦略2012」の着実な実施とともに、ミャンマーに対する支援を本格化している。2013年には日・ミャンマー両首脳の相互訪問が行われた。その機会に少数民族支援を含む民生向上・貧困削減、人材育成・制度整備、持続的発展のためのインフラ整備を優先分野として幅広い協力を行い、総計1,500億円を超える規模の支援を行うことを表明した。

ASEAN諸国に対しては、これらの意図表明を踏まえ、連結性強化を含むインフラ整備、人材育成や貧困削減、保健・女性分野の取組を含む格差是正支援、防災協力、環境・気候変動、海上の安全、「法の支配」の促進などを重視しつつ、引き続き支援を行っていく。

インドは、経済が発展する一方、依然としてインフラの未整備や貧困問題などの課題を抱えている。インドに進出する日本企業の増加を背景に、日・インド関係がますます結びつきを強める中、日本は、日本企業の投資環境整備や人間の安全保障も念頭に、インフラ整備や貧困削減、産業人材育成など様々な分野でODAを通じた支援を行っている。

(イ)中東

中東・北アフリカ地域の平和と安定の確保は、世界の安定にとっても重要である。日本は、エネルギー安全保障の観点も踏まえて、同地域を積極的に支援している。

シリアについては、同国の深刻な人道状況や周辺国に200万人を超える難民が流出していることを踏まえ、シリア国内及び周辺国に対する支援を大幅に増やしてきている。2013年12月までに総額約2.8億米ドルの支援を決定した。支援の実施に当たっては、人間の安全保障の理念にのっとり、教育、水、保健・衛生分野を始めとして、女性や子供といった弱者にも配慮している。

また、日本は、中東和平支援の一環として、日本独自の中・長期的取組である「平和と繁栄の回廊」構想の進展にも取り組んでいる。

イラク復興支援に関しては、2003年のイラク復興支援国会合で総額50億米ドルの資金協力を行うことを公約していたが、2012年5月までに、約16.7億米ドルの無償資金協力の実施を完了させるとともに、約41.1億米ドルの円借款の実施を決定し、公約を達成した。また、2012年度までに、イラク人研修生5,300人を日本に受け入れた。現在は、イラクの早期の自立発展を実現するための支援を続けている。

さらに、日本を始めとする国際社会は、アフガニスタンを再びテロの温床としないよう、同国の自立と安定に向けた国づくりを支援することにコミットしている。2001年から2013年末までの日本の支援実績は、治安維持能力の向上、元兵士の社会への再統合、持続可能な開発のための支援を中心に、約49.35億米ドルに達した。

(ウ)アフリカ

アフリカの中で、特にサハラ砂漠より南の地域は、依然として深刻な貧困問題に直面している。一方、この地域は豊富な天然資源や観光資源に恵まれており、貿易・投資や観光の促進を通じた経済成長の大きな可能性を有しており、将来的な市場としても注目されつつある。

日本は、アフリカの自助努力(オーナーシップ)と国際社会による協力(パートナーシップ)を基本原則とするTICADの開催を通じて、アフリカ自身による開発課題への取組に積極的に協力してきている。

1993年に開催されたTICADの20周年に当たる2013年6月には、横浜において第5回アフリカ開発会議(TICAD V)を開催した。同会議の中で、民間の貿易投資の促進、人間の安全保障の推進、平和と安定を柱とした日本のアフリカ支援の基本姿勢と、ODA約1.4兆円を含む官民による最大約3.2兆円の取組を表明した。特に、近年の日本企業のアフリカ進出の活発化を踏まえ、日本企業が要望するインフラ整備や人材育成を中心に、アフリカ支援パッケージを表明した。インフラ整備分野では、6,500億円の公的資金の投入、人材育成分野では、「アフリカの若者のための産業人材イニシアティブ(ABEイニシアティブ)(1)」を含む3万人の産業人材育成支援を表明した。今後、TICAD Vフォローアップを通じ、日アフリカ関係の一層の強化に努めていく。

また、平和と安定の実現に向けた取組として、例えば、21年にわたる内戦という苦難に満ちた歴史を乗り越え、新たな政府と憲法という国の土台を手にしたソマリアに対し、2013年3月、日本は新たに5,540万米ドルの支援を決定した。これに加え、本格的にソマリアの国づくりに貢献すべく、対ソマリア直接支援の再開を決定した。この決定を受け、まずはソマリアの行政官の研修を中心に支援を行っていく予定であり、人間中心の開発を通じてソマリアの国づくりを支援していく。

2014年1月には、安倍総理大臣がコートジボワール、モザンビーク及びエチオピアを訪問し、各国でTICAD Vの支援策の具体的取組を表明した。例えば、コートジボワールでは戦略的マスタープランの策定、モザンビークではナカラ回廊(2)開発及び人材育成支援、エチオピアではTICAD産業人材育成センターの設立などを表明した。このほか、政策スピーチの中で日本のアフリカ外交の焦点を若者と女性のエンパワーメントに当てることを表明した。また、安倍総理大臣からアフリカの平和と安定へのアフリカ連合(AU)の努力を後押しするとともに、日本の貢献として、南スーダン、サヘル地域、中央アフリカの情勢改善への貢献を含む約3.2億米ドルの紛争・災害支援を用意することを表明した。

(3)適正なODA実施のための取組

ODAの実施に当たっては、国民の幅広い理解と支持が不可欠である。そのためには、案件の計画、実施、案件終了後の評価、その後のフォローアップの各段階で透明性を確保し、効率的で効果的な援助とすることが極めて重要である。このため、以下のような取組を行っている。

ア 計画・実施段階における取組

援助国ごとのニーズを踏まえ、効果的で効率的な援助を行うため、国別援助方針を原則として全ての援助対象国について作成するとの方針の下で、2013年度は、50か国の国別援助方針策定作業を行っている。また、「開発協力適正会議」を2011年に新設し、これまでに13回行っている(2013年12月現在)。同会議では、6人のNGO、経済界、学界、言論界出身の外部有識者との意見交換を協力準備の調査前に行うことを通じ、無償資金協力や円借款の透明性や効率性の向上を図っている。

さらに、開発途上国との政策協議に基づいて主要な開発目標を初期段階で設定し、そこから具体的に実施すべきプロジェクトを導き出していく「プログラム・アプローチ」の強化を図るべく、一部のプログラムでこれに実験的に着手している。

イ 評価・フォローアップ段階における取組

ODAの質を高めるためには、ODAの評価から得られた知見を次の政策立案や事業実施にいかしていく必要がある。外務省は、外部有識者による評価報告の共有や活用の強化を図っている。また、事業の透明性を高める観点から、2011年にJICAのホームページ上に「ODA見える化サイト」を立ち上げ、JICAが実施する有償資金協力、無償資金協力や技術協力について、案件の現状や成果などを公表している。同サイトには、2013年12月末時点で、合計2,243件の案件が掲載されている。さらに、外務省ホームページ上においては、外務省が直接実施している案件を含め、改善すべき点がある案件のリストを公表している。これにより、説明責任の向上を図るとともに、過去の案件から得られた知見を新たな案件の形成にいかしている。

1 ABE Initiative:African Business Education Initiative for Youth。官民連携で日アフリカ・ビジネスの将来を担う人材を選抜し、日本の大学への留学と日本企業でのインターン経験の機会を供与し、また、卒業生間のネットワーク構築を図るもの。

2 モザンビークのナカラ港から西へ内陸国のマラウイを通りザンビアまで伸びる回廊。安倍総理大臣は、ナカラ回廊を中心に、道路、港、エネルギー、環境、保健、教育等を含めた総合開発のために、5年間(2013-2017年)で約700億円の支援を表明した。