3 グローバルな安全保障

(1)地域安全保障

日米同盟の強化、域内外のパートナーとの信頼・協力関係の強化、実際的な安全保障協力の推進によりアジア太平洋地域の安全保障環境を改善し、日本に対する直接的な脅威の発生を予防し、削減することは、日本の国家安全保障の最も重要な目標である。このような目標に向けて、アジア太平洋地域において、日米同盟に加え、二国間及び多国間の安全保障協力を多層的に組み合わせてネットワーク化することは、同地域の安全保障環境の一層の安定化に効果的に取り組む上で不可欠である。

日本は、このような認識の下、特に韓国、オーストラリア、ASEAN諸国、インドなどといった日本と普遍的価値や戦略的利益を共有する国との協力関係の強化を重視している。2013年7月には、日米韓外相会合が開催され、3外相の間で、アジア太平洋地域及びグローバルな平和と安定に貢献するため、安全保障の分野を含め、地域やグローバルの様々な課題について日米韓3か国の協力を更に発展させていくことが重要であるという点で一致した。米国・オーストラリアとの間では、同年10月に日米豪閣僚級戦略対話(TSD)が開催され、3か国が協力して地域の安定と持続的な経済的繁栄に貢献する意思を確認した。また、ASEAN諸国とは、タイ、カンボジア、フィリピン、インドネシアと外務・防衛当局間協議を行うとともに、ラオスと開催すべく調整をしているほか、第4回日・ベトナム戦略的パートナーシップ対話を開催するなど、これまで以上に安全保障協力の維持・強化にも力を入れている。さらに、インドとの間でも二国間や米国を含めた三国間での協力の強化に努めている。2013年3月には、第7回日・インド外相間戦略対話を東京で開催し、2014年1月には、日・印首脳会談がデリーで開催された。このほか、日米印協議の第4回及び第5回会合を開催し、日米印3か国の間で、地域情勢を含む共通の関心事項について外務省の局長レベルで議論した。

また、アジア太平洋地域の安全保障に大きな影響力を持つ中国やロシアとの間では、安全保障対話・交流などを通じた信頼関係を増進する必要がある。中国との安定的な関係は地域の平和と安定に不可欠な要素である。中国との間では意思疎通を維持・強化しつつ、中国が独自の主張に基づく力による現状変更の試みとみられる対応を示していることについては、日本としては事態をエスカレートさせることなく、中国側に自制を求めるとともに、引き続き冷静かつ毅然と対応していく。また、ロシアとの間では、2013年には初の日露外務・防衛閣僚協議(「2+2」)が開催され、幅広い分野で両国の安全保障・防衛協力を進めることで一致したほか、アジア太平洋地域のマルチの枠組みにおいても連携を一層緊密にしていくことを確認した。さらに域外においても、2014年1月にフランスとの間で初めての日仏外務・防衛閣僚会合が日仏間の「特別なパートナー関係」の具体化として開催された。

多国間の安全保障協力については、日本は、東アジア首脳会議(EAS)、ASEAN地域フォーラム(ARF)、拡大ASEAN国防相会議(ADMMプラス)などに積極的に参加し、多国間の対話や協力にも精力的に取り組んできている。ARFは、アジア太平洋地域における政治・安全保障問題に関する全域的な対話の場である。ASEAN諸国を中心に、北朝鮮も含む26か国・地域等及びEUが参加しており、地域の安全保障環境の向上や信頼醸成の促進を図る上で重要な国際的フォーラムである。2013年7月にブルネイで開催された第20回ARF閣僚会合では、南シナ海、朝鮮半島、ミャンマーなどの地域情勢を中心に、参加国などの間で率直な意見交換が行われた。また、日本は、個別の分野においてもARF災害救援に関する会期間会合(ISM)の共同議長国(2013年7月~2016年7月)を中国、ミャンマーと務めているほか、2014年には日本で軍縮・不拡散に関するISMを開催する予定である。

さらに、日本は、政府間対話のみならず、安全保障に関する率直な意見交換の場としてアジア安全保障会議(通称:「シャングリラ・ダイアローグ」)や北東アジア協力対話(NEACD)といった民間レベルの対話の枠組みも積極的に活用し、アジア太平洋地域の平和と安定のための基盤となる信頼醸成の促進に努めている。

また、2014年1月末から開催された第50回ミュンヘン安全保障会議では、岸田外務大臣が、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、日本が地域及び国際社会の平和と安定、繁栄のためにこれまで以上に積極的に寄与していく決意を表明した。

(2)平和構築

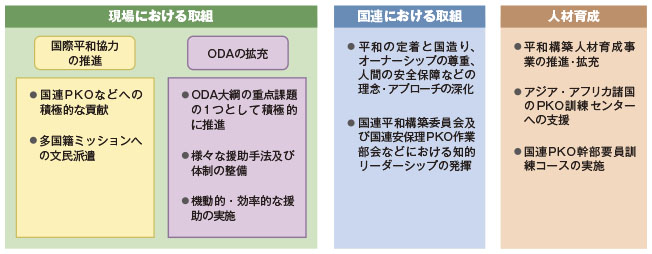

ア 現場における取組

(ア)国連平和維持活動(国連PKO)

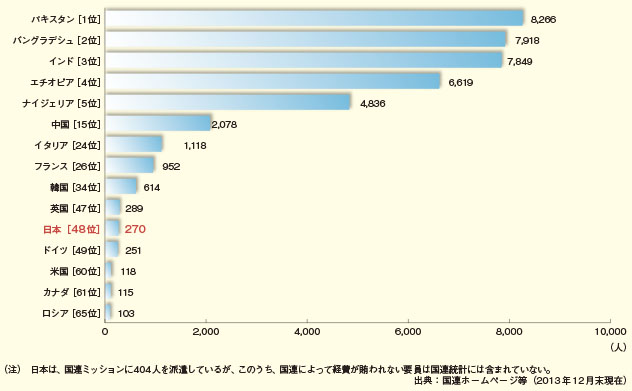

国連PKOは、伝統的には、国連が紛争当事者間に立って、停戦や軍の撤退の監視などを行うことにより事態の鎮静化や紛争の再発防止を図り、当事者間の対話を通じた紛争解決を支援することを目的とした活動である。しかし、冷戦終結後、内戦の増加などによる国際環境の変化に伴い、国連PKOは、停戦監視などの伝統的な任務に加え、元兵士の武装解除・動員解除・社会復帰(DDR)、治安部門改革、選挙、人権、「法の支配」などの分野における支援、政治プロセスの促進、文民の保護など、多くの任務を与えられている。2013年には、15の国連PKOミッションが中東・アフリカ地域を中心に活動しており、その軍事・警察要員は9万7,000人を超えている(同年12月末現在)。こうした任務の複雑化・大規模化とそれに伴う人員、装備・機材、財源などの不足という事態を受け、国連を中心に様々な場で国連PKOのより効果的・効率的な実施に関する議論が行われている。

日本は、「国際連合平和維持活動への協力に関する法律」(PKO法)に基づき、これまで、計13の国連PKOミッションなどに延べ約9,300人の要員を派遣してきた。現在は、国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)に対し、2011年からは司令部要員を、2012年からは施設部隊などを派遣している。日本は、UNMISSの活動に関し、国連からの要請に応えて、2013年5月に施設部隊の活動地域を南スーダンの首都ジュバ(中央エクアトリア州)周辺から南部3州(東エクアトリア州、中央エクアトリア州、西エクアトリア州)に拡大することを決定したものの、同年12月中旬から継続している不安定な情勢に伴い、活動地域の拡大は保留状態となっている。

また、日本は、国連PKOに関する経験や知見を国際社会に還元すべく、国連での議論への貢献やシンポジウム開催も行っている。2013年3月には、「PKOにおける施設部隊の意義と役割」をテーマに、ニューヨークにおいてセミナーを開催したほか、国連が進めるPKO活動の質の向上を目的とした施設部隊の活動に関するマニュアル作成においても、主導的な役割を果たしている。

さらに、日本は平和構築分野で活躍する人材を育成するため、日本及びアジアの文民専門家を育成する平和構築人材育成事業(ウ参照)やアジア太平洋地域の軍人・警官・文民を対象とする日米共催の国連PKO幹部要員訓練コース(詳細については128ページの特集参照)を実施したほか、アジア・アフリカ諸国のPKO訓練センターに対する支援も行った。

(イ)平和構築に向けたODAなどによる協力

日本の国際協力において、平和構築は重要であり、ODA大綱においても重点課題の1つとして位置付けられている。

平和構築には、紛争の予防や緊急人道支援とともに、紛争の終結、平和の定着や国造りの支援を含めた継ぎ目のない取組が必要となる。日本は、人間の安全保障の視点に立ち、特に以下の国・地域において平和構築支援を進めている。

アフガニスタンの自立と安定を支援し、同国を再びテロの温床としないことは、国際社会と日本の平和と安全に関わる最重要課題の1つである。同国の情勢が極めて重要な局面にある中、日本は、①治安維持能力の強化、②タリバーンなど元兵士の社会への再統合、③教育、基礎医療、農業・農村開発、基礎インフラの整備などの開発支援を通じて、大統領・県議会選挙や治安権限移譲プロセスの進展を後押ししている。日本は、同国の平和と安定に積極的な貢献として、2001年以降、総額50億米ドルを超える支援を行っている。

2013年6月、第5回アフリカ開発会議(TICAD V)で北アフリカやサヘル地域におけるテロ対処能力向上のため、2,000人を対象とした人材育成及びサヘル地域向け開発・人道支援として1,000億円の支援を表明した。同会議でとりまとめられた「横浜行動計画」では、人間の安全保障の促進のため、「平和と安定・グッドガバナンスの定着」が重点分野の1つとして位置付けられた。

2013年中の平和の定着に対する支援としては、サヘル地域の7か国(セネガル、ナイジェリア、モーリタニア、マリ、ブルキナファソ、ニジェール及びチャド)を対象に、国連薬物犯罪事務所(UNODC)を通じ6億4,200万円を供与し、テロ対策法整備や司法面での地域協力促進などを実施した。また、北アフリカでは、民主的統治体制移行に取り組むチュニジアに対し、国連開発計画(UNDP)を通じて2億5,400万円を供与し、危機管理関係機関の法的・制度的枠組みや機能強化などを支援した。

ソマリアに対しては、治安維持能力の向上を目的に、警察支援、国境管理能力向上、爆発物・地雷処理、平和構築のための行政機関能力の向上といった支援を行っている。このような協力により、平和がもたらす恩恵を草の根レベルに行き渡らせ、将来の紛争予防に貢献することが期待されている。

イラクの復興と安定は、日本が取り組む平和構築の最重要課題の1つである。日本は、公約済の総額50億米ドルの資金協力の実施に当たり、支援ニーズに応じ、無償資金協力によるイラク国民の生活基盤の再建から、円借款による中長期的な復興へと比重を移してきた。これら資金協力との効果的な連携のため、人材育成のための技術協力も積極的に実施している。今後は、中長期的な観点から、民間資金の導入も見据えつつ、同国が資源産出国として自助努力で復興・再建していけるよう支援を行っていく考えである。将来、日・イラク関係が経済を中心とした関係に移行していくことが期待される。

イ 国連における取組:平和構築委員会(PBC)

地域紛争や内戦は、終結後も適切に事後の手当てがなされないと元の状態に逆戻りしかねない。この問題意識の下、2005年、紛争解決から復旧・社会復帰・復興まで一貫した支援に関する助言を行うことを目的とし、「平和構築委員会(PBC)」が設立された。PBCは、国連安保理及び総会と緊密に連携し、ブルンジ、シエラレオネ、ギニアビサウ、中央アフリカ、リベリア及びギニアの6か国に関して、平和構築上の優先課題の特定や戦略の策定を行い、その実施を支援している。日本は、PBC設立時からのメンバーとして、その経験と知見を最大限活用し、対象国の平和構築戦略の策定と実施に貢献している。

また、同時期に設立された平和構築基金に対し日本はこれまで総額3,250万米ドルを拠出している。

さらに、日本は、2011年からPBCの教訓作業部会議長を務め、過去の取組や教訓の見直しや関係機関との協力強化についても議論を主導している。

2013年9月には、PBC議長国であるクロアチアとUN Women(ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関)の共催で「女性と平和構築ハイレベル閣僚級会合」が開催された。その際、岸田外務大臣は、平和構築を実現するためには、脆弱な立場ゆえに紛争の影響を受けやすい女性の経済的基盤を整えること、また、関係機関とドナー国が連携することが重要であると発言した。

ウ 平和構築人材育成事業

紛争後の平和構築には、市民生活の再生や持続的な社会的安定の構築が不可欠である。高い能力と専門性を備えた文民専門家の役割が拡大する一方で、担い手の数は十分ではなく、人材の育成が大きな課題となっている。日本は、平和構築の現場で活躍できる日本及びアジアの文民専門家を育成すべく、「平和構築人材育成事業」を実施しており、2013年度までに約400人を育成してきた。本事業の修了生の多くは、南スーダン、シエラレオネなど世界各地の平和構築の現場で活躍しており、アジア諸国や国連、国際機関などから高い評価を得ている。

「混乱が生じれば、多くの人々が助けを求めて国連施設に押し寄せる。彼らをいかに保護するかに国連PKOミッションの成否がかかっている。」

2013年11月、外務省において実施された「第3回日米共催国連平和維持活動幹部要員訓練コース(GPOI SML)」の中で、かつて国連PKOの現場で軍司令官を務めた経験を持つ上級指導官が、未来の幹部候補に語りかけました。奇しくも訓練コース終了直後の12月、日本が国連PKOのために自衛隊を派遣している南スーダンの情勢が急激に悪化し、現場のリーダー達は保護を求めて避難してきた約8万人もの人々を守るため、様々な決断を迫られました。いつ事態が急変するか予測のつかない環境で、自分たちの身の安全も確保しつつ人々に降りかかる危険をいかに軽減するのか、最悪の事態を想定して訓練を行うことの重要性が再確認されました。

2013年11月、日本を含むアジア太平洋地域から軍人、警察各分野の現役幹部及び文民専門家が集い、経験豊富な上級指導官等の講義や仮想の国連PKOの幹部としての各種演習を実施しました。講義内容は、今日の国連PKOが直面する複雑な課題に対応しており、これまでの教訓を踏まえて整備されてきたミッションの計画や指揮に関わる戦略から、あらゆる局面で考慮が欠かせない女性や子供を含む文民の保護やジェンダーまで、多岐にわたりました。また、参加者たちは工夫を凝らして交渉演習などに取り組み、折々で、上級指導官たちの実体験を基に解説が付され、幹部要員のあるべき姿が示されました。

過去の修了生の中には、訓練受講後に、緊迫するシリア情勢の中でシリアとイスラエルの兵力引き離しを監視する国際連合兵力引き離し監視軍(UNDOF)の軍司令官を務めた例もあり、国連PKOの成功を下支えする日米による取組は成果をあげています。また、第3回GPOI SMLに合わせて来日したミュレ国連PKO局次長からも、国連PKOに不可欠な幹部の養成において、日本が主要な役割を担っていることに謝意が表明されました。

今回の訓練コースに参加した18人からは、国連PKOの現場におけるリーダーシップを学ぶ実践的なプログラムであると評価する声が寄せられました。国連PKOの諸課題(文民の保護、ジェンダー、平和構築との連携など)及びその解決方法を学びながら、普段はあまり接点のない国や組織の参加者と国連PKOの現場を疑似体験したことはとても有意義なものでした。GPOI SMLは、将来世界各地の平和を担っていくピースキーパーたちの道しるべといえるでしょう。

(3)治安上の脅威に対する取組

ア テロ対策

2013年は、1月に発生したアルジェリアにおける日本人等に対するテロ事件を大きな契機として、過去の取組の成果を基礎に多国間及び地域的なレベルで国際テロ対策を更に強化した。

2013年1月、アルジェリアのテロ事件の直後、岸田外務大臣は、「国際テロ対策の強化」を柱の1つとする新たな外交政策を発表した。その具体策として、北アフリカ・サヘル地域のテロ対策のため、国連薬物犯罪事務所(UNODC)などの国際機関を通じたテロ対処能力向上支援プロジェクトなどに取り組んでいる。

多国間のレベルでも、6月のG8ロックアーン・サミット(於:英国)の際の首脳コミュニケでは、北アフリカ地域のテロ対策のため、治安の能力構築、多国籍企業の保護、不安定化のより広い要因への対処などに取り組むことの必要性が合意された。日本もこの取組に積極的に参画している。また、9月のグローバル・テロ対策フォーラム(1)の第4回閣僚級会合には岸田外務大臣が出席し、上述の「国際テロ対策の強化」への取組や第5回アフリカ開発会議(TICAD V)で表明したサヘル地域への取組などの日本の貢献を紹介した。

地域レベルでは、ASEAN地域フォーラム(ARF)の枠組みにおいて、2月に東京でマレーシアを共同議長国として、過激化対策に関するワークショップを主催した。また、5月にバンコク(タイ)で第8回日・ASEANテロ対策対話を開催し、各国が実施するテロ対策プロジェクトに協力したほか、ASEAN+3(日中韓)の枠組みや、9月にはASEAN+日本の枠組みで国境を越える犯罪に関する閣僚会議を初めて開催した。

二国間では、2月に日米テロ対策協議(於:東京)、6月に日・アルジェリア治安・テロ対策対話(於:アルジェリア・アルジェ)を開催したほか、9月には日露テロ対策協議(於:モスクワ)を開催し、各国との連携を強化している。

日本は、テロ対処能力が必ずしも十分でない開発途上国などがテロの温床になるのを防ぐため、各国の能力向上支援を重視している。具体的には、ODAを活用し、①出入国管理、②航空保安、③港湾・海上保安、④税関協力、⑤輸出管理、⑥法執行協力、⑦テロ資金対策、⑧化学・生物・放射性物質・核(CBRN)テロ対策、⑨テロ防止関連諸条約(2)実施などの分野で、技術協力や機材供与などの支援を行っている。特に、2013年においては、従来からの重点地域である東南アジア地域に加え、北アフリカ・サヘル地域においても支援を強化した。

国際的な制裁措置がテロとの闘いにおいて果たす役割は大きい。日本は、外国為替及び外国貿易法に基づいて資産凍結などの措置を実施し、出入国管理及び難民認定法に基づきテロリストなどを退去強制措置の対象とするなど、テロリストに対する制裁措置を定める国連安保理決議を着実に履行している。

| 1月16日 | アルジェリア・イナメナスにおけるテロ |

|---|---|

| イナメナスのガスプラント等においてテロが発生し、日本人10人を含む40人が死亡した。 | |

| 4月15日 | 米国・ボストンにおける爆弾テロ |

| ボストンマラソン大会において爆弾テロが発生し、3人が死亡、200人以上が負傷した。 | |

| 5月22日 | 英国・ウーリッジにおける兵士襲撃 |

| ロンドン・ウーリッジで兵士1人がナイジェリア系英国人の2人組の男に刃物等で襲撃され、死亡した。 | |

| 7月21日 | イラク・バグダッド近郊における刑務所襲撃 |

| 首都バグダッド近郊に所在する2か所の刑務所が武装集団により襲撃され、アル・カーイダの構成員を含む500人以上の収容者が脱走した。 | |

| 9月21日 | ケニア・ナイロビの大型ショッピングモールにおけるテロ |

| 首都ナイロビのショッピングモールでテロが発生し、少なくとも67人が死亡、175人以上が負傷した。 | |

| 9月22日 | パキスタン・ペシャワールにおける自爆テロ |

| ペシャワールの教会で自爆テロ事件が発生し、85人が死亡、140人以上が負傷した。 | |

| 10月21日 | ロシア・ボルゴグラードにおける自爆テロ |

| 南部ボルゴグラードの路線バスで自爆テロが発生し、少なくとも実行犯を含む7人が死亡、30人以上が負傷した。 | |

| 11月19日 | レバノン・ベイルートにおける爆弾テロ事件 |

| ベイルートのイラン大使館で爆弾テロ事件が発生し、少なくとも25人が死亡し、150人が負傷した。 | |

| 12月5日 | イエメン・サヌアにおける国防省庁舎襲撃 |

| 首都サヌアにおいて国防省庁舎に対する襲撃が発生し、外国人医師・看護師を含む少なくとも50人以上が死亡、160人以上が負傷した。 |

イ 刑事司法分野の取組

国連の犯罪防止刑事司法会議及び犯罪防止刑事司法委員会は、犯罪防止及び刑事司法分野における国際社会の政策形成の中心機関である。日本は、4月に開催された犯罪防止刑事司法委員会において、環境犯罪対策への取組を紹介するなど議論に積極的に参加している。

日本は、国際組織犯罪分野における国際的な法的枠組みの整備により、国際的な組織犯罪を防止し、これと闘うための協力を促進するために、国際組織犯罪防止条約及び補足議定書の締結について検討を進めている。

日本は、UNODCに設置されている犯罪防止刑事司法基金に2013年度に約55万7,000米ドル(このうち、同基金内のテロ防止部には約10万3,000米ドル)を拠出した。これは、UNODCが実施するアジアにおける腐敗対策、サイバー犯罪対策、テロ対策プロジェクトなどに使用される予定である。

ウ 腐敗対策

2013年、日本は、腐敗対策の一環としてG8が推進する海外に流出した腐敗収益の没収や元の国への返還を図る「財産回復」の協力を積極的に進めた。6月のG8ロックアーン・サミットで作成が合意された「G8財産回復ロードマップ」(2012年策定の「G8財産回復行動計画」の実施状況や今後の取組予定を記載)を作成し、対外公表したほか、10月にマラケシュ(モロッコ)で開催された第2回財産回復アラブフォーラムに参加した。また、G20の枠組みでは、G20腐敗対策作業部会を中心とした腐敗対策の取組に参画し、外国公務員贈賄罪に係る法執行に関する原則や賄賂の要求の撲滅に関する原則の採択にかかる議論に参加した。このほか、政府の財やサービスの調達過程における公平性や透明性を高める取組を継続していくことなどを確認した。

また、贈収賄、公務員による財産の横領などの腐敗に、有効に対処するための措置や国際協力などを規定した国連腐敗防止条約の締結についても、検討を進めている。

さらに、日本は、財産回復の共助要請国側のキャパビル支援の必要性を踏まえ、UNODCへの拠出を通じて、中東諸国向け財産回復支援プロジェクト(約10万米ドル規模)を初めて実施することを決定した。

エ マネーロンダリング(資金洗浄)・テロ資金供与対策

マネーロンダリング及びテロ資金供与対策については、国際的な枠組みである金融活動作業部会(FATF)(3)が、各国が実施すべき国際的基準や、新たな視点からの対策についても議論を進めており、日本は設立時からのメンバー国としてこれらの議論に積極的に参加している。また、2008年の対日相互審査に関し、日本はその後の状況や取組をFATF全体会合において説明している。

オ 人身取引対策

人身取引の手口の巧妙化・潜在化などの近年の情勢を踏まえ、日本は、「人身取引対策行動計画2009」に基づき、国際捜査共助の充実化や被害者の帰国支援、ODAを活用した国際支援などの国際的な取組に積極的に参画している。また、2013年には、人身取引対策に関する日・タイ協力の枠組みの下、様々な機会を活用し、両国間の人身取引対策に係る協力強化などに関する意見交換を継続している。さらに、国際移住機関(IOM)への拠出を通じた人身取引被害者への帰国支援も行っている。

カ 不正薬物対策

麻薬委員会(CND)は、薬物分野における国際的な政策形成の中心機関である。2013年3月に開催された麻薬委員会では、需要削減、供給削減、マネーロンダリング対策・司法協力の3点が主な議題となり、日本からも各分野の取組状況を報告した。また、日本は、英国及びオーストラリアと共に、近年深刻化している新精神活性物質(NPS)の対策に関する決議案を提案し、採択された。このほか、タイ及びペルーが提案し採択された代替開発に関する決議の共同提案国となった。

さらに、2013年度は、UNODCに設置されている国連薬物統制計画基金に約65万米ドルを拠出し、ミャンマーにおける不法ケシ栽培モニタリング、新興薬物対策、覚醒剤(かくせいざい)を始めとする合成薬物のモニタリングなどのプロジェクトを実施した。さらに、平成25年度補正予算により、アフガニスタン及び周辺国の国境管理支援など、UNODCの薬物対策プロジェクトに対し総額約500万米ドルの拠出を決定した。

1 テロ対策に関する新たな多国間の枠組みとして米国から提唱され、2011年9月に設立。実務者間の経験・知見・ベストプラクティス(成功事例)の共有や、「法の支配」、国境管理、暴力的過激主義対策などの分野における能力向上支援の実施などを目的とする。G8を含む29か国及びEUがメンバー(国連はパートナー)。

2 テロ防止関連諸条約については、http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/terro/kyoryoku_04.htmlを参照。日本は13のテロ防止関連条約を締結している。

3 1989年のG7アルシュ・サミット(於:フランス)において、国際的なマネーロンダリング対策の推進を目的に招集された国際的な枠組み。日本を含め、経済協力開発機構(OECD)加盟国を中心に34か国・地域及び2国際機関が参加。マネーロンダリング、テロ資金供与対策や大量破壊兵器の拡散資金対策について各国が実施すべき国際的基準をFATF勧告として定め、勧告の実施に向けた取組が不十分な国・地域を、マネーロンダリングやテロ資金供与の深刻な問題・脅威が認められる国・地域として特定し、公表している。