3 中東・北アフリカ各国情勢

(1)エジプト

アフリカ大陸の北東に位置し、地中海を隔てて欧州に接するエジプトは、中東・北アフリカ地域の安定に重要な役割を有する大国である。同国ではムルスィー大統領の就任1周年に当たる2013年6月に、同大統領の退陣を求める大規模デモが発生した。7月にエルシーシー国防相が、憲法の停止、大統領選挙の早期実施、暫定政権の樹立、憲法修正委員会の設置などを内容とするロードマップを提示し、これにより同大統領は事実上失脚した。

同大統領を支援するムスリム同胞団を始めとするイスラム主義勢力は、これに反発し、デモや集会などで対抗したが、8月に軍及び警察がカイロ市内2か所で座り込みを続けていた暫定政権反対派を強制排除し、数千人の死傷者が発生した。

12月には、修正憲法案がマンスール暫定大統領に提出され、1月には国民投票により同憲法案が承認された。今後、大統領選挙、議会選挙が実施される。

日本との関係では、9月にニューヨークにおいて岸田外務大臣とファハミ外相との間で外相会談が行われ、12月にはファハミ外相が来日し、安倍総理大臣への表敬や、岸田外務大臣との外相会談、伊吹衆議院議長への表敬を行った。

(2)リビア・チュニジア・アルジェリア・モロッコ

マグレブ地域は、欧州・中東・アフリカの接点に位置するという地政学的利点から、主に経済面で高い潜在性を持つ地域として注目されている。一方、いわゆる「アラブの春」と呼ばれる中東・北アフリカの政変後の治安・安全確保を喫緊の課題としている。

「アラブの春」により、政権が崩壊したチュニジアとリビアは、新憲法の制定を始めとした民主化プロセスを進めているが、内政が混迷する中、その舵(かじ)取りは難航している。チュニジアでは、2月と7月に相次いで野党議員が暗殺されたことにより議会機能が麻痺(まひ)し、首相が交代に追い込まれた。リビアでは、5月に政治的罷免法が成立したことを受け、マガリエフ制憲議会議長(元首)が辞任したほか、10月にはゼイダーン首相が拉致される事件が発生した。

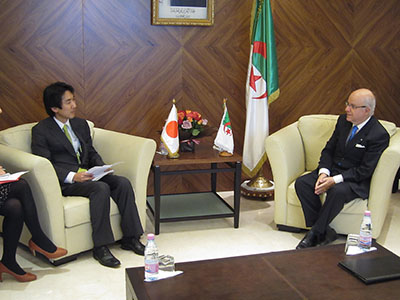

また、「アラブの春」以降、サハラ・サヘル地域がテロリストの活動拠点と化し、地域の不安定要因となっていることは、日本がマグレブ地域との関係の深化を目指す上でも大きな障害となっている。1月のアルジェリアにおける日本人等に対するテロ事件発生に際し、日本政府はアルジェリア政府に対して事件に関連する情報共有を要請した。また、6月には、治安やテロについて意見交換する枠組みとして、日・アルジェリア治安・テロ対策対話(大使級)を立ち上げた。12月に東京で開催された第2回日マグレブ諸国閣僚懇談会では、岸田外務大臣から出席閣僚に対して、テロ対策への協力を強く要請した。

(3)湾岸諸国(イエメンを含む。)

ア 湾岸6か国(アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、バーレーン)

日本の原油輸入先の大半を占める湾岸協力国会議(GCC)諸国との良好な関係維持は、日本のエネルギー安全保障の観点からも重要である。また、所得水準が高く経済成長が著しい湾岸諸国は、インフラや医療システムの輸出など、日本の技術力を国際的に展開する上でも重要な市場である。

これらの重要性に鑑み、安倍総理大臣は2013年5月にサウジアラビアとアラブ首長国連邦を、8月にバーレーン、クウェート及びカタールを、2014年1月にオマーンを訪問した。その際、「安定と繁栄に向けた包括的パートナーシップ」の強化に向けて、これらの国々との間でエネルギーを超えた幅広い分野(政治・安全保障、経済交流、文化・人的交流など)において重層的な関係を築いていくことを確認した。こうした日本の積極的な中東外交に呼応するように、2013年には湾岸諸国からの要人訪日も活発化した。3月にはバーレーンのサルマン皇太子殿下、4月にはアブダッラー・アラブ首長国連邦(UAE)外相、11月にはカタールのアティーヤ外相がそれぞれ訪日した。なお、これら諸国における内政上の主要な動きとしては、カタールでは2013年6月にハマド前首長が退位を宣言し、タミーム皇太子が新首長として即位した。

イ イエメン

イエメンは日本関係船舶が年間約2,000隻航行するソマリア沖・アデン湾に面する戦略的要衝に位置しており、同国の安定は日本及び国際社会の利益である。

日本は、2013年3月のイエメン・フレンズ第5回閣僚会合において、新たに計4,720万米ドル(国民対話及び選挙支援として300万米ドル、人道支援として4,420万米ドル)の新規支援を表明するなどイエメンを継続的に支援している。

12月には、カルビー外相が訪日した。日・イエメン外相会談において、岸田外務大臣は、国民対話プロセスを通じて新国家建設を目指すイエメンの取組を支持すると伝達した。

(4)トルコ

トルコは、中東地域の大国としてだけでなく、G20の一国として、国際社会における存在感を高めている。トルコは1890年のエルトゥールル号事件以来の歴史的な親日国であるが、近年、特に経済分野を中心として、両国間の関係は急速に深化している。

2013年には、特に両国首脳レベルでの協力関係に進展が見られた。5月にトルコを訪問した安倍総理大臣は、エルドアン首相との間で「日本国とトルコ共和国の戦略的パートナーシップの構築に関する共同宣言」に署名し、政治・経済・文化など幅広い分野での協力の強化・促進に合意した。安倍総理大臣は、10月にもトルコを再訪し、トルコ建国90周年記念日に行われたマルマライ・プロジェクト開通式典に出席した。その際、両首脳間で「日本国とトルコ共和国の原子力エネルギー及び科学技術分野における協力に関する共同宣言」に合意し、同分野における協力関係の進展が確認された。さらに、2014年は日・トルコ外交関係樹立90周年に当たり、1月にエルドアン首相が訪日し、安倍総理大臣との間で3度目となる首脳会談が実現した。

(5)ヨルダン、レバノン

ヨルダンは、イスラエル、パレスチナ自治区(ヨルダン川西岸地区)、シリア、イラクなどに囲まれ、不安定要因を抱える周辺諸国の影響を受けてきた。こうした中、天然資源に乏しく経済的に苦しい状況にありながら、多数のシリア難民を受け入れ、シリア人道問題に多大な貢献をしている。また、中東和平にも積極的に関与している。7月にヨルダンを訪問した岸田外務大臣は、地域の平和と安定に貢献するヨルダンのこうした姿勢を高く評価し、シリア難民受入れによる財政的負担に対して、引き続き積極的に支援していく考えを表明した。

レバノンは、国内にキリスト教(マロン派、ギリシア正教、カトリックなど)、イスラム教(シーア派、スンニ派、ドルーズ派など)、アルメニア人など、多くの宗教・宗派や民族が混在する文化的に多様な国である。歴史的にシリアとのつながりが深いレバノンは、近年、シリア情勢悪化の影響を強く受けてきた。日本は、レバノン国内のシリア難民への人道支援のほか、様々な草の根レベルの支援を実施している。

(6)アフガニスタン

アフガニスタンは最貧国の1つであり、依然としてテロとの闘いの最前線である。国際治安支援部隊(ISAF)がアフガニスタンから撤収する2014年末以降も、同国の治安維持と持続的発展を支援することは、日本を含む国際社会全体の安定と繁栄を確保する観点から重要な課題となっている。日本は、アフガニスタンを自立させ、再びテロの温床としないとの方針の下、2001年から2012年までに治安・開発などの分野で総額約50億米ドルの支援を実施している。

2013年7月、カブールで「相互責任に関する東京フレームワーク」(1)の第1回高級事務レベル・フォローアップ会合が開催された。同会合で、日本を含む国際社会は、アフガニスタン政府との間で双方の取組の状況を確認するとともに、2014年に予定される閣僚級フォローアップ会合に向けて、アフガニスタン政府に更なる取組を促した。

アフガニスタンでは、2011年7月以降、ISAFからアフガニスタン政府への治安権限の移譲が進められており、2013年6月には、その対象地域が全国に拡大された。

(7)イラン

人口7,000万人以上を抱え、豊富な天然資源を有するイランは、中東地域の大国である。日本は、原油の安定供給や中東地域の安定確保の観点からイランとの伝統的な友好関係を維持・強化してきた。また、イランの核問題について、日本は国際社会と協調しつつ、独自の立場から同問題の平和的・外交的解決に向けて取り組んでいる。

2013年8月、国際社会との協調を掲げるローハニ大統領が就任した。イランは11月にジュネーブにおいて実施されたEU3(英仏独)+3(米中露)との協議において、今後6か月間で実施する第一段階の措置及び最終段階の包括的合意の要素を含んだ「共同作業計画」について合意した。

日本は、ローハニ政権発足直後からイランの核問題に対する国際社会の取組を支援し、国際・地域問題などにおける国際社会との信頼醸成を進めるための働きかけを行いつつ、二国間関係を強化してきた。9月には、高村総理特使がイランを訪問した。また国連総会の機会に日・イラン首脳会談及び日・イラン外相会談が実施された。さらに、11月には岸田外務大臣がイランを訪問し、ローハニ大統領、ザリーフ外相と会談するなど、イランの核問題や地域問題の解決に向けた努力を続けている。

(8)イラク

約3,300万人の人口を有し、豊富な天然資源にも恵まれたイラクが、穏健かつ民主的な国家として安定・発展していくことは、中東地域のみならず国際社会全体にとっても重要である。

2003年の対イラク武力行使終結から10年が経過し、経済成長・復興は進展しつつある。しかし、内政面では、多数派のシーア派、少数派のスンニ派やクルド人などの国内各勢力を包含した政治プロセスや国民融和の進展が、引き続き課題となっている。

2013年は、宗派間対立や隣国シリア情勢の影響もあり、テロ事案が継続的に発生した。首都バグダッド、イラク北部(クルディスタン地域を除く。)・中部を中心に、イラク国内の治安は悪化の傾向をたどった。

日・イラク関係は、これまでのODAを中心としたイラク復興・安定に向けた支援から、経済・ビジネス関係の強化へと移行してきている。

経済面では、2013年2月、バスラへ官民合同水ミッションを派遣し、10月には、バグダッド国際見本市に多くの日本企業が出展した。

政治面では、2013年12月、岸外務副大臣がバグダッド及びエルビルを訪問し、マーリキー首相などと会談した。また、同月、シャハリスターニー副首相が訪日し、安倍総理大臣や岸田外務大臣などと会談を行った。こうした要人往来を通じ、イラク国内の治安状況、国民融和などの促進、日本企業の進出やビジネス環境の改善、中東地域情勢などについて率直な意見交換が行われた。

1 国際社会が支援を約束する一方、アフガニスタン政府もガバナンス(統治)の改善などに取り組むことを約束する枠組み