2 中南米地域情勢

(1)中南米地域政治情勢

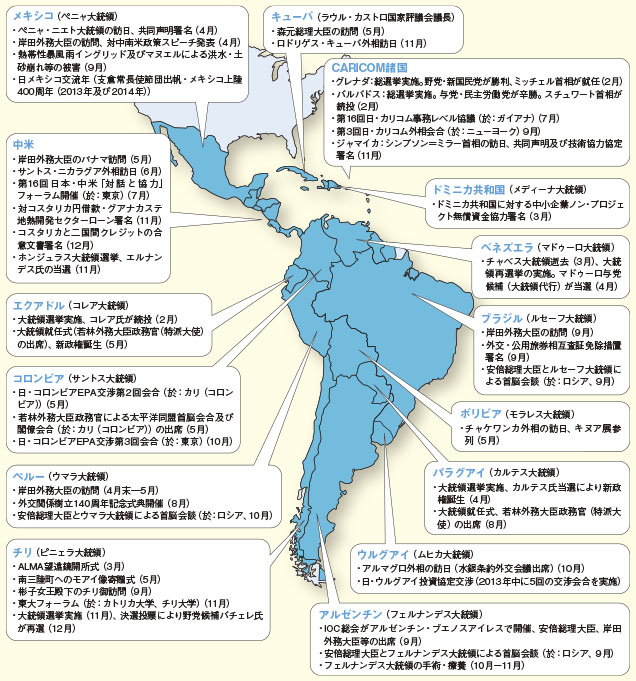

2013年には、エクアドル、パラグアイ、ベネズエラ、ホンジュラス、チリの5か国で大統領選挙が行われた。ベネズエラでは、チャベス大統領逝去に伴い、大統領選挙が実施され、マドゥーロ大統領による新政権が発足した。チリでは、12月の大統領選挙・決選投票を経て、野党候補のバチェレ元大統領が選出された。カリブ地域については、バルバドスで総選挙を経て首相が再任され、グレナダでは総選挙で勝利した野党のミッチェル新国民党党首が新首相に就任した。

また、地域統合機構においても、2012年に引き続き大きな動きが見られた。加盟国間の経済統合深化やアジア太平洋地域との関係強化などを謳った太平洋同盟(加盟国:コロンビア、チリ、メキシコ、ペルー)は、9月に貿易品目92%の関税を即時撤廃(加盟国間の協定発効時)することについて原則合意した。コスタリカが同同盟への参加手続を開始したほか、1月には日本がアジア初のオブザーバー参加国となった(2013年末現在、米国や中国を始め25か国がオブザーバー参加)。また、2011年に創設されたCELACは、1月に初の首脳会合及びEU・CELAC首脳会合を実施した。

(2)中南米地域経済情勢

2013年、世界経済が先進国を中心に回復の兆しを見せる中、13%の成長率を記録する見込みのパラグアイを筆頭に、パナマ、ボリビア、ペルーが5%以上の高成長を記録した。中南米地域全体としても2.6%の安定的な経済成長を維持した。依然として貧富の格差は大きいものの、1人当たりGDPは、開発途上地域としては比較的高い1.2万米ドルの水準であった。比較的低い失業率(6.3%)や安定的な経済成長により、中間層の拡大と貧困層の漸次縮小が進んでいる。

中南米地域最大の経済規模を擁するブラジルの成長率は、2.4%と、中南米諸国の平均値(2.6%)より低くなる見込みである。しかし、2014年のFIFAワールドカップ、2016年のリオデジャネイロ夏季オリンピック・パラリンピックを控えており、今後、インフラを中心とする内需拡大と経済活性化が見込まれる。

メキシコは米州市場へのゲートウェイでもある。自動車関連分野を中心に、日本を始め世界各国から企業進出が相次いでいる。また、ペニャ・ニエト政権は、財政やエネルギーなどの長年の諸課題についての改革に精力的に取り組んでおり、国内経済の活性化や海外からの投資拡大を目指している。

経済連携については、メキシコ、チリ及びペルーはTPP協定の交渉参加国となっている。また、治安の顕著な改善を背景に安定した投資環境を備えるようになったコロンビアについては、メキシコやチリに続き、OECDへの加盟審査が開始された。一方で、一部南米諸国においては、引き続き保護主義的傾向が見られる。日本は、米国及びEUと共に、アルゼンチンの各種産品に対する輸入制限措置に対し、WTOでのパネル設置を行った。

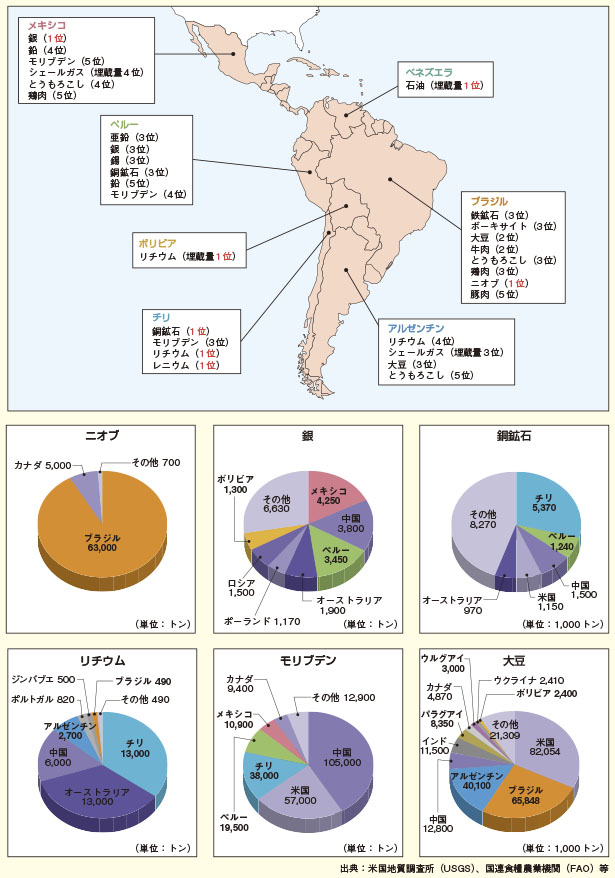

中南米地域は、世界でも有数の食料供給地域であるとともに重要資源の供給地である。銀、銅、亜鉛、鉄鉱石、石油などの重要資源や、電気自動車などの電池用として今後大幅な需要増が見込まれるリチウムを始めとする希少金属(レアメタル)の主要産地でもある。近年においては、シェール・ガスの主要埋蔵地としてアルゼンチン(埋蔵推定量世界第2位)、メキシコ(同第4位)にも注目が集まっている。一次産品価格の変動の影響や一部の国における資源の国家管理強化といった懸念材料はあるものの、中南米諸国の持つ潜在力は高い。また、パナマ運河は2015年の拡張工事完了を予定しており、引き続き世界物流の要衡であり続けることが見込まれている。

1613年10月、仙台藩主伊達政宗の命を受け、支倉常長を大使とする約180人が、太平洋の大海原を越えたメキシコ(当時スペイン領ヌエバ・エスパーニャ)に向け出帆しました。

支倉使節団の主たる目的は、日本とメキシコとの直接の通商関係を樹立することにありました。その2年前の慶長三陸大地震・大津波からの復興事業の一環でもあったともいわれています。

日本からメキシコまで当時は3か月もの月日を費やし、1614年1月、当時ヌエバ・エスパーニャの最大の港であったアカプルコ港に到着しました。同年3月にはメキシコ市に到着し、ヌエバ・エスパーニャ副王との会談を果たしました。支倉使節団は、その後スペイン、ローマに向かい、メキシコとの貿易実現を目指します。

支倉使節団は結局目的を果たせませんでしたが、日本で建造された帆船で最初に太平洋を往復した彼らの冒険は、日本外交に新たな地平を切り拓くものでした。

それから400年後の2013年4月、メキシコのペニャ・ニエト大統領が日本政府の招待を受け訪日し、天皇皇后両陛下との御会見や宮中午餐のほか、安倍総理大臣との首脳会談が行われました。安倍総理大臣とペニャ・ニエト大統領は、「21世紀における日メキシコ戦略的グローバル・パートナーシップ強化のための共通ビジョン及び行動計画」と題する共同声明に署名し、支倉使節団の日本出帆・メキシコ到着の意義を踏まえ、2013年及び2014年を「日メキシコ交流年」としました。現在、両国では「日メキシコ交流年」を記念する様々な事業が展開されています。

ペニャ・ニエト大統領訪日の直後には、岸田外務大臣がメキシコを訪問しました。「日メキシコ交流年」事業の幕開けとなるこの訪問で、岸田外務大臣は、メキシコは日本の対中南米政策の戦略的拠点であるとの認識の下、「中南米と共に新たな航海へ」と題する対中南米政策に関するスピーチを、支倉使節団の史実を交えながら行いました。

17世紀当時、日本がメキシコの地政学的重要性を認識していたことは注目に値します。支倉使節団の追い求めたメキシコとの貿易を通じた関係強化は、400年後の今日、日メキシコ経済連携協定(EPA)により実現しますます発展し続けています。

宮城県南三陸町では、1960年にチリ地震による津波被害を受けたことから、1990年代にチリとの交流が活発化しました。同町に設置されたモアイ像が東日本大震災で倒壊してしまい、チリ人企業家が日本支援のために組織した委員会が中心となって2013年にチリ・イースター島から新たなモアイ像が贈られました。志津川高校は、モアイを地域活性化のシンボルとしたプロジェクトや、2010年のチリ地震で被災したチリの高校との交流を通じ、チリとの交流に積極的に取り組んでいます。

志津川高校では、国際交流基金と在チリ日本国大使館及びチリの復興団体「挑戦、立ち上がろうチリ」の共催による文化交流プロジェクトとして、コンスティトゥシオン市のガブリエラ・ミストラル校と被災体験に基づく創作詩を交換する準備を2012年秋から進めてきました。創作した詩に基づく歌を2013年2月にチリ、3月に南三陸町の追悼式で披露することができました。また、チリから贈られたモアイ像の展示イベントが3月に東京で、5月に大阪で開催され、情報ビジネス科の生徒が地域活性化を目指した取組である「南三陸モアイ化計画」をプレゼンテーションする機会に恵まれました。さらに、チリ人企業家のロベルト・デ・アンドラカ氏を委員長とするエスペランサ委員会の招待により、3月には19日間のチリ短期研修が実現し、生徒3人と引率教員1人が日本から17,000km離れたチリ本土と本土から3,700km離れたイースター島を訪れました。

世界遺産であるイースター島では、門外不出の石を用いて、無償でモアイ像の制作を申し出た最長老の彫刻家マヌエル・トゥキ氏に直接感謝の気持ちを伝えることができました。5月には南三陸町でモアイ像贈呈記念式典・記念講演会が行われ、7月には在チリ日本国大使館から村上大使が来町され、その際本校にも来校いただきました。11月には、9月にイースター島を御訪問され、島民から東北復興への思いや南三陸町とのつながりをお聞きになった彬子女王殿下が来町されました。

南三陸町とチリの交流は今後ますます活発になると思われます。本校はこれまでの沢山の支援に感謝し、南三陸町唯一の高校としての使命をしっかり果たしていきます。

宮城県志津川高等学校 教頭 三浦 浩