1 米国

(1)日米政治関係

日米両国間では、日本の外交・安全保障の基軸である日米同盟を、首脳・外相レベルを始めあらゆるレベルでの信頼関係強化と緊密な政策協調を通じ、深化・発展させてきている。

2012年4月10日、G8外相会合出席のため訪米した玄葉外務大臣は、クリントン国務長官と会談を行った。その際3月16日に北朝鮮が「人工衛星」と称するミサイルの発射を予告したことについて議論を行い、発射された場合には、繰り返される安保理決議違反に対して国際社会が適切に対応していくことが必要との認識が共有された(1)。また、その後の野田総理大臣の訪米について、玄葉外務大臣から、激変するアジア太平洋情勢の中で日米同盟の今日的な意義を確認し、今後の長期的な日米関係の在り方を規定するものとして総理訪米を大変重視していると強調したのに対し、クリントン国務長官から、現在二国間で行われている様々な作業の進捗を示す機会として重視しているとの考えが示された。

3年ぶりに実現した総理大臣訪米は、4月29日から5月1日までの3日間にわたり行われ、6年ぶりとなる日米共同声明(「未来に向けた共通のビジョン」)(2)を発表したほか、合計約2時間にわたり日米首脳会談と日米首脳昼食会が行われた。同会談では、「共通ビジョン」を基礎に、日米同盟を更に深化・発展させていくことで一致した。アジア太平洋地域における協力については、野田総理大臣から、EAS・APECといった枠組みも活用しながら、地域における秩序とルール作りに日米が主体的な役割を果たすべきことや中国との協力の重要性を強調し、両首脳は中国の国際社会での積極的な役割に期待することで一致した。また、在日米軍再編については、両首脳は、2006年の「再編のロードマップ」の計画を調整した4月27日の日米安全保障協議委員会(「2+2」)共同発表(第3章第1節1 日米安全保障体制 参照)を着実に実施していくことに合意した。さらに、環太平洋パートナーシップ(TPP)協定やエネルギー協力などの日米経済関係、青少年交流や日米桜寄贈百周年(詳細についてはコラム参照)などの文化・人的交流、さらには北朝鮮やミャンマーといった地域情勢、イラン、アフガニスタンといった地球規模の課題など幅広い分野について議論がなされた。

5月21日、NATO首脳会合出席のため訪米した玄葉外務大臣は、クリントン国務長官との間で会談を行った。この会談では、主に7月に予定されていたアフガニスタンに関する東京会合について意見交換がなされた。

7月8日に行われたアフガニスタンに関する東京会合に出席するため訪日したクリントン国務長官は、野田総理大臣を表敬訪問するとともに、玄葉外務大臣と会談を行った。クリントン国務長官からは、日本による東京会合開催とアフガニスタン開発への支援策の発表に関する日本のリーダーシップと協力へのコミットメントを高く評価しており、東京会合の枠組みを前進させていきたいとの発言があった。

9月8日、APEC首脳会議出席のためウラジオストク(ロシア)を訪問した野田総理大臣は、同月4日から5日にかけて訪中していたクリントン国務長官の表敬訪問を受け、訪中結果も踏まえつつアジア太平洋地域情勢について率直な意見交換を行った。また、東日本大震災に伴う洋上漂流物が北米西海岸に近いうちに大量漂着する可能性があることについて、野田総理大臣から、憂慮の念を示すとともに、善意に基づく見舞金として総額500万米ドルの資金供与を行うこととしたことを伝えた。これに対して、クリントン国務長官から歓迎の意が表された。

9月11日、日本政府が尖閣諸島三島を取得以降、中国は独自の主張に基づく言動を強め、日中関係は緊張した。このような情勢の中で、9月28日、国連総会に際して行われた日米外相会談では、玄葉外務大臣から、現在の尖閣諸島をめぐる情勢を説明しつつ、日本としては、譲れないものは譲れないが、創意と工夫を持って、日中関係の大局的観点を見失うことなく、冷静に対応していくとの基本的立場を説明し、日米同盟関係に基づく両国のパートナーシップの下で協力していくことが両外相間で確認された。

11月6日、オバマ大統領が再選を果たしたことを受け、直ちに野田総理大臣から祝意のメッセージを送り、14日には日米首脳電話会談が行われた。野田総理大臣は日米二国間の課題のみならず、アジア太平洋地域や地球規模の課題についても今後もオバマ大統領と協力したいと伝えたのに対し、オバマ大統領は、世界が直面する課題への取組において引き続き緊密に協力していきたいと述べ、両首脳は今後とも日米同盟を深化・発展させていくことを確認した。

その1週間後、ASEAN関連首脳会議出席のためカンボジアを訪問していた野田総理大臣は、オバマ大統領と首脳会談を行った。オバマ大統領は、地域の繁栄と安全にとっての礎石である日米関係を「特別な同盟関係」と称し、これに応じて、野田総理大臣も、東アジアの安全保障環境が厳しさを増す中で、日米同盟の重要性がかつてなく高まってきていることを強調した。さらに、両首脳は、TPP協定を始めとする日米の経済関係について、日米間の貿易・投資関係の強化及びアジア太平洋地域の経済統合の推進に取り組んでいくことを確認した。

12月16日の総選挙の結果を受け、18日にはオバマ大統領から安倍自民党総裁に電話で祝意が伝えられた。両者は、日米同盟の重要性を確認し合うとともに、長期にわたって関係を構築していくことで合意した。26日、第二次安倍政権成立後初の記者会見において、安倍総理大臣は、日本外交の基軸である日米同盟の絆を改めて強化していくとの決意を示した。

その後、2013年1月中旬に岸田外務大臣が訪米し、クリントン国務長官との間で、日米同盟の強化を基軸とする安倍内閣の外交政策について説明するとともに、同盟強化の方向性について忌憚(きたん)のない意見交換を行い、2月第3週の安倍総理大臣訪米が日米関係の一層の強化を示すものとなるよう双方で準備を加速していくことを確認した。

また、2月22日には安倍総理大臣が訪米した。両首脳は、米軍再編などの安全保障の課題、TPP協定などの経済の課題、北朝鮮などの地域情勢、テロ対策などの地球規模の課題といった幅広い分野にわたり率直な議論を行い、日米同盟強化の方向性について意見の一致を見た。この訪米を通じ、日米同盟の強い絆を内外に示すとともに、世界の平和と安定のため、日米が手を携えて協力していくことを鮮明にすることができた。

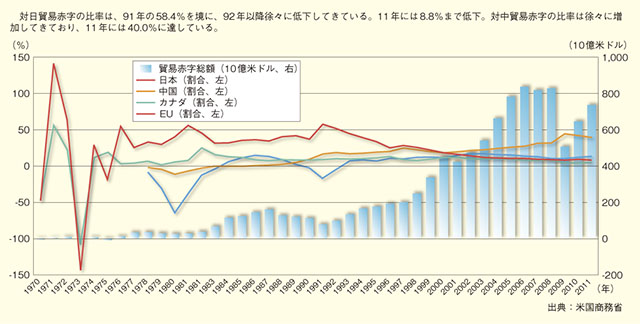

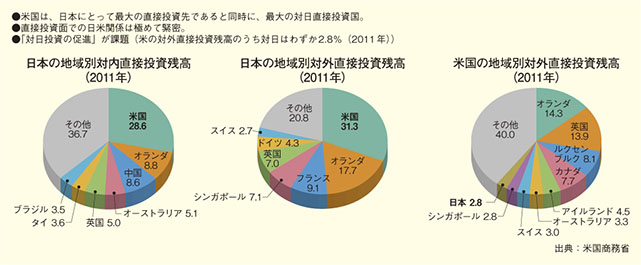

(2)日米経済関係

GDPベースで世界経済の約3割を占める日米両国が経済分野においても緊密に協力していくことは、日米同盟を更に深化・発展させていく上でも、世界経済全体の発展のためにも不可欠である。

こうした観点から、日米間で、貿易・投資関係を更に深めるとともに、エネルギー、イノベーション、起業、サプライチェーン・セキュリティ(3)、インターネット・エコノミーなどの、様々な分野における協力関係を引き続き推進していく。

日本のTPP協定交渉参加に関する米国との協議については、2012年4月の野田総理大臣とオバマ大統領の日米首脳会談で、双方が日米協議を前進させるようお互い努力することで一致し、オバマ大統領からは、自動車、更には保険、そして従来から取り上げてきた牛肉について関心の表明があった。2013年1月の岸田外務大臣の訪米の際には、岸田外務大臣から、新政権の考え方や日本国内での議論の状況を説明し、日米双方は、今後とも緊密に連絡を取り合いつつ協議を継続していくことを確認した。さらに、2月の日米首脳会談では、安倍総理大臣から、2012年11月の衆院選では、「『聖域なき関税撤廃』を前提にする限り、TPP協定交渉参加に反対する」という公約を掲げ、また、自民党はそれ以外にも5つの判断基準を示し、政権復帰を果たしたなどの状況を説明した。その上で、安倍総理大臣から、①日本には一定の農産品、米国には一定の工業製品というように、両国ともに二国間貿易上のセンシティビティが存在すること、②最終的な結果は交渉の中で決まっていくものであること、③TPP協定交渉参加に際し、一方的に全ての関税を撤廃することをあらかじめ約束することは求められないことの3点について、オバマ大統領との間で明示的に確認をした。また、こうした点を含め、両首脳間でじっくりと議論を行い、その結果、日米の共同声明にある事項について首脳間で認識が一致した。同会談後の3月に安倍総理大臣は、TPP協定交渉に参加する決断をしたと表明した(詳細は第3章第3節1(1)経済連携協定(EPA)・自由貿易協定(FTA)の推進参照)。

米国産牛肉輸入問題については、食品安全委員会による牛海綿状脳症(BSE)対策見直しに関する科学的なリスク評価(2012年10月答申)を踏まえ、二国間協議などの手続を経て、2013年2月1日から月齢制限の30か月齢への引上げ等の輸入条件見直しが行われた。

日米両国間では、これまで様々な形でエネルギー協力に取り組んできた。2013年2月の日米首脳会談においては、安倍総理大臣から、震災後、日本では増大する燃料費の削減が喫緊の課題であり、米国産の液化天然ガス(LNG)の対日輸出が早期に承認されるよう改めてお願いすると述べたのに対し、オバマ大統領から、米国における輸出許可についての審査はまだ続いているが、同盟国としての日本の重要性は常に念頭に置いているとの発言があった。また、安倍総理大臣から、低炭素社会実現のため、これまで両国間で取り組んできたクリーンエネルギー開発・普及に向けた協力に加え、ファイナンスなどのビジネス分野に協力範囲を拡充していきたいと述べた。

(3)米国情勢

ア 政治

2012年の大統領選挙は、現職のオバマ大統領に共和党候補者が挑戦する選挙となった。共和党の候補者選びでは、組織力・資金力や実業界での成功実績を有し、「本選挙で勝てる候補」であることが強みとされたロムニー前マサチューセッツ州知事が有力視されていたものの、その一方でロムニー候補よりも強硬な保守的立場をとる候補が望ましいとする草の根保守派などが対抗馬を模索する状況が2011年夏頃から続いていた。

1月3日のアイオワ州を皮切りに6月まで各州において行われた共和党予備選挙では、優位に立つロムニー候補を草の根保守層の支持を集めるサントラム元上院議員が追う展開となった。しかし、4月に、サントラム候補が予備選からの撤退を表明し、ロムニー候補が共和党候補者指名を獲得することが確実となった。

ロムニー候補は、党大会を間近に控えた8月に、歳出削減、減税、小さな政府を一貫して主張する財政保守派で財政問題に関し共和党を代表する政策通であるライアン下院議員を副大統領候補に指名し、保守層の支持を固め、経済・財政問題を選挙の争点として本選挙に臨む姿勢を示した。ロムニー・ライアン両候補は、8月27日から30日までフロリダ州タンパで開催された共和党大会において、候補者指名を正式に獲得した。また、民主党は、9月4日から6日までノースカロライナ州シャーロットで開催された党大会で、オバマ大統領・バイデン副大統領をそれぞれ大統領・副大統領候補として正式に指名した。

その後、11月6日の本選挙までの間、3回の大統領候補者討論会、1回の副大統領候補者討論会が行われたのを始め、両党陣営による激しい選挙戦が展開された。9月、民主党大会後のオバマ候補が支持率を上げる一方で、ロムニー候補は過去の失言などへの批判に対する対処に追われた。また、並行して経済の先行きについて楽観的な見方が広がったこともオバマ候補への追い風となった。10月の第1回大統領候補者討論会では、ロムニー候補が雇用回復に軸足を置いた議論で有権者に対するアピールに成功し追い上げたが、最終的には届かなかった。

11月6日の本選挙では、オバマ候補が伝統的な民主党支持州に加え、フロリダ、オハイオを始めとする接戦州のほとんどで勝利し332人の選挙人を獲得し、206人の選挙人獲得に留まったロムニー候補に勝利した。同時に行われた連邦議会選挙では、上院で民主党が2議席増の55議席となり多数党を維持し、下院では共和党が議席を減らし234議席となったものの多数党を維持した。この結果、上下両院で多数党が異なるいわゆる「ねじれ」の状態が継続することとなった。

2013年1月から始まった新たな議会期では、財政再建問題、移民制度改革、銃規制などが主要な内政課題となっている。議会の「ねじれ」の状態が継続する中、これらの課題でいかに成果を上げるかが注目される。

イ 経済

(ア)経済の現状

2009年6月を底として景気回復局面に入った米国経済は、2010年に入ると成長率が鈍化した。2011年後半に一時回復テンポが加速したが、その後も雇用者数の増加や消費の持ち直しは鈍く、欧州債務危機での世界経済への影響もあり、景気の回復は緩やかなものとなった。2012年10月から12月期の実質GDP(暫定値)は、前期比年率プラス0.1%となり、14期連続のプラス成長であった。

(イ)経済政策

2012年1月の一般教書演説において、オバマ大統領は、経済政策に関し、優先課題である経済成長、雇用創出及び国際競争力強化のため、①製造業振興、②輸出促進と公正な貿易の実現、③労働者の技能向上と教育・移民問題の改善、④イノベーション支援、エネルギー開発及びインフラ再建、⑤(金融分野も含む)規制改革、⑥財政赤字削減や税制改革などに取り組む決意を述べた。通商政策については、2010年1月の一般教書演説で表明した今後5年間での輸出倍増・200万人の雇用創出目標について、同計画が前倒しで達成されつつあると説明した。また、経済・通商政策の成果を強調しつつ、今後米韓FTAなどにより米国製品の売上げが増加していくとの見通しに言及した(米韓FTAは、同年3月に発効)。また、同演説では、貿易執行ユニットの創設により中国を含む世界中の不公正貿易慣行に対し、積極的に対応するとの方針も示された。

金融政策については、米連邦準備制度理事会(FRB)が緩和政策を継続した。9月に住宅ローン担保証券の毎月400億米ドルの追加購入(いわゆる「QE3」)を実施し、また、12月に「フェデラル・ファンド金利誘導目標を極めて低い水準に据え置く期間」を「2015年半ばまで」から「失業率が6.5%、インフレ見通しが2%を0.5%上回らないこと」に変更するなどした。

財政再建については、2013年年明けにも予想されていた、大増税と歳出の大幅削減による「財政の崖」の米国経済、さらには世界経済への影響が懸念されていた。しかし、1月2日に、米国納税者救済法が成立し、中間層についていわゆる「ブッシュ減税」の恒久化が図られ、また、強制的歳出削減が2か月先送りされたことによって、当面急激な財政緊縮は回避されたが、財政再建問題の抜本的な解決は行われなかった。

医療制度については、2012年6月28日、連邦最高裁が医療保険制度改革法のメディケイド(4)に関する規定の一部を違憲としたものの、主要な争点であった「個人への医療保険加入の義務付け規定」について合憲と判断したことにより、同法は概ね維持される判決となった。今後は、2014年からの本格的な運用開始に向けた同法の着実な実施が当面の課題となる。

1 4月13日、日本を含む関係各国により自制を強く求められてきたにもかかわらず、北朝鮮が「人工衛星」と称するミサイルの発射を強行した。直ちに、山根隆治外務副大臣とルース駐日大使との間で電話会談が行われ、米軍と自衛隊及び情報当局間の連携がスムーズになされたことを確認するとともに、引き続き緊密に連携していくことで一致した。

2 本声明とこれに併せて発表された「ファクトシート:日米協力イニシアティブ」と「グローバル・サプライチェーン・セキュリティに関する日米共同声明」は、外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_noda/usa_120429/index.html)で閲覧可能。

3 二国間協力や国際機関等における協力を通じた、国際的な供給網をより強固でより回復力の強いものとするための取組。

4 米国の低所得者を対象とした公的医療保険。