1 日米安全保障(安保)体制

(1)日米安保総論

日本周辺地域の安全保障環境の厳しさが増す中、日米安保体制を強化し、その抑止力を向上させていくことは、日本の安全のみならずアジア太平洋地域の平和と安定にとって不可欠である。2012年4月の日米安全保障協議委員会(「2+2」)共同発表では、安全保障・防衛協力の分野において協力を促進することを確認するとともに、在日米軍再編を可能なところから進めていくべく、再編計画の調整を行った。政権交代後も2013年1月の日米外相会談及び2月の日米首脳会談等を通じて、日本自身の防衛力強化に向けた取組を同盟強化に役立つものにしていくとともに、日米安保体制の抑止力向上のため、幅広い分野での協力を進めていくことを確認した。また、米軍再編については、これまでの日米合意に従って進めながら、沖縄の負担軽減を実現することとしており、2月の日米首脳会談では、普天間飛行場の移設及び嘉手納以南の土地の返還計画を早期に進めていくことで一致した。

|

前文 (1)2006年5月の「再編のロードマップ」に定められた計画の調整を決定。 (2)海兵隊の沖縄からグアムへの移転及びその結果として生ずる嘉手納以南の土地の返還の双方を、普天間飛行場の代替施設に関する進展から切り離すことを決定。 (3)米海兵隊の新しい態勢に加え、日本の防衛態勢の強化及び日米間の動的防衛協力の推進により、日米同盟全体の抑止力が強化される旨確認。 1.グアムと沖縄における部隊構成(人数は定員) (1)米国は、海兵空地任務部隊(MAGTF)を沖縄、グアム、ハワイに置くとともに、オーストラリアへのローテーション展開を構築する。 (2)約9,000人の海兵隊員が沖縄から日本国外に移転。 (3)沖縄における海兵隊の最終的なプレゼンスは「再編ロードマップ」の水準と一致。 (4)グアムにおける海兵隊は約5,000人となる。 (5)海兵隊のグアム移転に係る米国政府による暫定的な費用見積りは、86億米ドル。日本側の財政的コミットメントは、2009年のグアム協定の真水(2008米会計年度ドルで28億米ドルが限度)となる。他の形態での財政支援(出融資)は利用しない。次項2.(2)の協力で貢献する場合もこのコミットメントの内数。 |

2.地域の平和、安定及び繁栄を促進するための新たなイニシアティブ (1)アジア太平洋地域の平和、安定及び繁栄を促進する重要性を確認。日本政府はODAの戦略的な活用を含む様々な措置をとる。 (2)日米両政府は、グアム及び北マリアナ諸島連邦において日米が共同使用する訓練場の整備に向けた協力を検討し、2012年末までに協力分野を特定。 3.沖縄における土地返還 (1)①手続後の速やかな返還が可能な区域: キャンプ瑞慶覧(ずけらん)の一部(西普天間住宅地区、及び施設技術部地区内の倉庫地区の一部)、牧港補給地区の一部(北側進入路、第5ゲート付近) ②県内移設後に返還が可能な区域: 牧港補給地区の一部(倉庫地区の大半を含む。)、キャンプ瑞慶覧の一部(インダストリアル・コリドー等)、キャンプ桑江、那覇港湾施設、陸軍貯油施設第1桑江タンク・ファーム ③海兵隊の国外移転後に返還が可能な区域: キャンプ瑞慶覧の一部、牧港補給地区の残余 (2)沖縄に残る施設・区域の統合計画を日米が共同で2012年末までに作成。 4.普天間代替施設と普天間飛行場 (1)現行の移設案が唯一の有効な解決策であることを再確認。 (2)代替施設が完全に運用可能となるまでの間、普天間飛行場を安全に運用し、環境を保全するために必要となる補修事業について、日米が相互に貢献。 |

(2)各分野における日米安保・防衛協力の状況

日米両国は、日米安保体制の抑止力を向上させるために、拡大抑止、弾道ミサイル防衛、海洋、宇宙、サイバーなど、幅広い分野における協力を進めている。また、日米防衛協力のための指針(ガイドライン)の見直しの検討を始めた。

ア 拡大抑止

米国の核及び通常兵器による拡大抑止(1)は、日本の安全保障にとって不可欠である。日米拡大抑止協議を開催し、米国の拡大抑止をいかに維持し、向上させるかについて議論を深めている。

イ 弾道ミサイル防衛(BMD)

日本は、米国との協力を継続的に行いつつ、BMDシステムの着実な整備に努めている。2012年4月及び12月の北朝鮮による「人工衛星」と称するミサイル発射に際しても、情報収集・共有、運用などの面において日米間で緊密に連携して対処した。2006年以降実施している能力向上型迎撃ミサイルSM-3ブロックⅡAの日米共同開発は、着実に進展しており、2013年の日米首脳会談においては、米軍の弾道ミサイル防衛用レーダー(TPY-2レーダー)を日本に追加配備する方針で一致した。

ウ 海洋

日米両国は、ARFやEASなどの場で、海上交通の安全、航行の自由の確保の観点から、海洋をめぐる問題を国際法にのっとって解決することの重要性を訴えるとともに、シーレーンの安全の確保に向け、沿岸国の海上保安能力の向上のための協力の在り方などにつき協議を行っている。

エ 宇宙

日米両国は、安全保障分野における宇宙協力を進めており、双方の国内政策、宇宙の状況認識、国際的なルール作りにおける協力など、幅広い角度から意見交換を行い、宇宙状況監視などの今後の具体的な協力の在り方について議論してきている。2012年4月の日米首脳会談時では、宇宙活動に関する国際行動規範を始めとする透明性の向上及び信頼醸成のための措置、宇宙状況監視に関する情報共有などの面で連携を深めていくことを確認した。2013年2月の日米首脳会談及び外相会談では、宇宙に関する包括的対話の立ち上げを歓迎し、3月に第1回会合を開催した。

オ サイバー

日米両国は、サイバー空間における安全保障上の取組を進めており、双方のサイバーセキュリティ政策、サイバー空間における脅威認識などについて意見交換を行うとともに、今後の日米間の具体的協力の可能性について議論してきている。また、2012年4月の日米首脳会談時には、政府一体となった関与を一層強める枠組みを構築することで一致し、2013年2月の日米首脳会談及び外相会談では、包括的対話の立上げを歓迎した。

カ 共同訓練、共同の警戒監視・偵察活動、施設の共同使用

日米両国は、2012年4月の「2+2」共同発表において、共同訓練、共同の警戒監視・偵察活動、施設の共同使用を始めとする動的防衛協力が抑止力を強化することを確認した。具体的には、2012年8~9月の陸上自衛隊と米海兵隊(第3海兵機動展開部隊)による共同訓練、滞空型無人機に関する協力を含む共同の警戒監視活動の検討、グアム及び北マリアナ諸島連邦における共同使用訓練場の整備に係る協力の検討などに取り組んでいる。

(3)在日米軍再編

日米両国は、これまで、抑止力を維持しつつ地元の負担を軽減していくことで一致しており、2006年5月に在日米軍の兵力態勢再編の具体的施策を実施するための計画として「再編の実施のための日米ロードマップ」(以下「ロードマップ」という。)を発表した。その後、再編計画の検証を経て、2010年5月及び2011年6月には「2+2」による合意をもって「ロードマップ」を補完し、引き続き在日米軍再編に関する日米合意を着実に実施していくことを確認した。同時に、地元の負担軽減のため、航空機訓練移転の拡充や騒音軽減などに取り組んできている。

2012年4月の「2+2」共同発表においては、再編計画を調整し、在沖縄海兵隊のグアム移転及び嘉手納以南の土地の返還の双方を普天間飛行場の代替施設に係る進展から切り離した。従来の在日米軍再編のパッケージでは、日米双方が国内的に難しい事情を抱える中で進展が得られにくい状況であったが、今回の切り離しにより、嘉手納以南のかなりの部分の土地について、在沖縄海兵隊の国外移転を待たずに返還することが可能となり、沖縄の負担軽減を早期に実現できるようになった。政府としては、これまでの日米合意に従って在日米軍再編を進めながら、沖縄の負担軽減を実現することとしており、2013年2月22日の日米首脳会談においては、普天間飛行場の移設及び嘉手納以南の土地の返還計画を早期に進めていくことで一致した。

政府としては、再編計画について地元の沖縄県民の理解を得ていくとともに、引き続き様々な負担軽減を一つ一つ積み上げていく考えである。

①普天間飛行場の移設

普天間飛行場の危険性の除去は喫緊の課題であり、同飛行場の固定化は避けなければならない。日米両国は、普天間飛行場の固定化を避けるため、辺野古に代替施設をできる限り速やかに完成させることで一致している。2012年12月18日には、同飛行場代替施設に係る環境影響評価書の補正作業が完了し、同評価書が沖縄県に提出された。

②嘉手納以南の土地の返還

嘉手納以南の土地の返還については、2012年4月の「2+2」共同発表において、返還対象となる区域を①手続後の速やかな返還が可能な区域、②県内移設後に返還が可能な区域、③在沖縄海兵隊の国外移転後に返還が可能な区域の3つに区分した上で、沖縄の施設・区域の統合計画作成についての協議を行っている。

③在沖縄海兵隊のグアム移転

2006年5月に発表された「ロードマップ」においては、約8,000人(定員)の海兵隊員が沖縄からグアムに移転することとされていたが、2012年4月の「2+2」共同発表において、約9,000人(定員)の海兵隊員が日本国外に(うち約4,000人(定員)がグアムに)移転することが確認された。また、この調整に伴い、グアム移転に係る日本側負担額は、28億米ドル(2008年会計年度)を上限とする直接的な資金提供(米側によるグアム移転事業総額の暫定的な見積りは86億米ドル(2012年会計年度))となることが決定し、日米両国間では、日米間の費用内訳、グアム協定に基づきとるべき更なる措置などにつき協議を行っているところである。

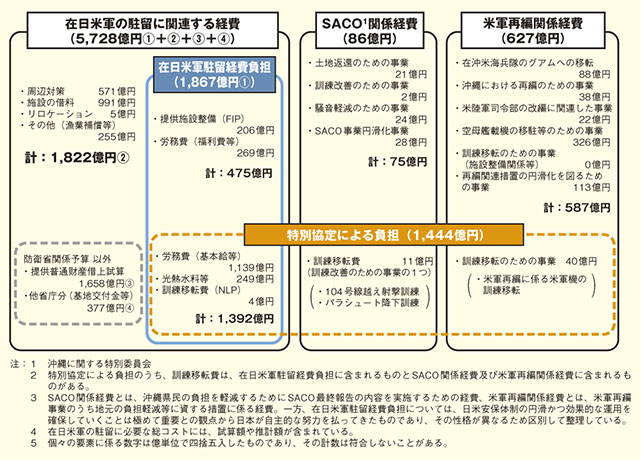

(4)在日米軍駐留経費負担(HNS)

日本は、日米安保体制の円滑かつ効果的な運用を確保していくことが重要であるとの観点から、日米地位協定の範囲内で、在日米軍施設・区域の土地の借料、提供施設整備(FIP)費などを負担しているほか、特別協定を締結して、在日米軍の労務費、光熱水料等及び訓練移転費を負担している。

日米両国は、HNSをより安定的、効率的及び効果的なものとするための包括的な見直しを実施し、2011年1月に新たな特別協定(有効期間5年間)に署名した。内容は、①労務費については、日本側が労務費を負担する駐留軍等労働者数の上限を協定発効時の2万3,055人から2万2,625人に段階的に削減する、②光熱水料等については、249億円を各年度の日本側負担の上限とするとともに、5年間で日本側の負担割合を約76%から72%に段階的に削減する、③訓練移転費については、新たにグアムなど米国の施政下の領域への訓練移転に関するものも対象に追加する、④これらの経費につき米側が一層の節約努力を行うというものである。また、労務費及び光熱水料等の削減分をFIPに充当することとしており、これにより、HNS全体の水準については、2010年度の水準(2010年度予算額1,881億円が目安)を2011年度からの5年間維持することとし、2011年6月の「2+2」共同発表においてもこれを確認した。

(5)在日米軍の駐留に関する諸問題

日米安保体制の円滑かつ効果的な運用とその要である在日米軍の安定的な駐留の確保のためには、在日米軍の活動が周辺の住民に与える負担を軽減し、米軍の駐留に関する住民の理解と支持を得ることが重要である。特に、在日米軍の施設・区域が集中する沖縄県の負担軽減を進める重要性については、日米首脳会談、日米外相会談など幾度もの機会に日米双方が確認している。

日本政府は、沖縄に関する特別行動委員会(SACO)最終報告の着実な実施及び在日米軍再編に引き続き取り組んでいく方針である。その一方で、米軍関係者による事件・事故の防止、米軍機による騒音の軽減、在日米軍の施設・区域における環境問題などの具体的な問題については、地元の要望を踏まえ、改善に向けて最大限の努力を払ってきている。

具体的には、2012年2月には、日米合同委員会合意に基づき、初めて嘉手納飛行場所属の米軍航空機訓練のグアムなどへの移転が行われた。5月、9月及び11月には、同飛行場で実施予定であった岩国飛行場所属の米軍航空機による訓練がグアムなどに移転された。これらの訓練移転は、飛行場の騒音を一定程度軽減し、沖縄の負担軽減に資するものと言える。MV-22オスプレイの配備に際しては、過去に在日米軍の特定の装備の運用に関して合意文書を作成した前例のない中で、2012年9月の日米合同委員会において、安全性を最大限確保し、地元に与える影響を最小限にとどめるとの観点から、具体的な措置について合意を行った。

11月には、沖縄県宜野湾市及び北谷(ちゃたん)町と米海兵隊太平洋基地司令部との間で、災害対応などのための在日米軍施設・区域への立入りに係る現地実施協定が締結された。本協定は、東日本大震災における津波による被害の甚大さを踏まえて、地元地方公共団体から災害時の避難経路を確保したいとの要望を受けて、2007年の日米合同委員会合意で定められた手続に従って締結されたものであり、政府としても、同市町と米国との間の調整において役割を果たした。

また、2013年1月には、日米合同委員会において、新型インフルエンザを含む感染症に関し、在日米軍と日本の衛生当局間で相互に迅速な情報交換をより円滑に行えるよう新たに合意した。

1 同盟国を第三国からの攻撃から防御するため、自国の軍事力による抑止力を提供するという概念。