1 日米安全保障(安保)体制

(1)日米安保総論

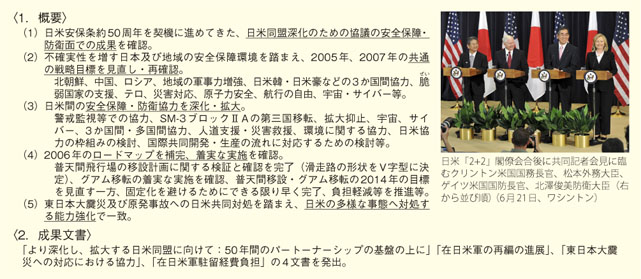

アジア太平洋地域に不確実性・不安定性が依然として存在する中、日米安保体制は、日本の安全とともに、地域の平和と安定にとって不可欠である。この認識の下、日米両国は、2011年6月に日米安全保障協議委員会(1)(いわゆる「2+2」閣僚会合)を開催した。この際に発表された「2+2」共同発表においては、日米安保50周年を契機に進めてきた日米同盟深化のための協議プロセスの成果として、日米間の共通の戦略目標(2)の見直し・再確認を行うとともに、安全保障・防衛協力、在日米軍再編、震災対応といった幅広い分野における具体的な進展と今後の協力の方向性を確認した。その後、10月のパネッタ米国国防長官の来日や11月の日米首脳会談、12月の玄葉外務大臣の訪米を始めとする累次の機会において、日米両国は、これらの成果を着実に進めていくことを表明している。

(2)日米安保・防衛協力

日米両国は2011年の「2+2」において、安全保障・防衛協力の幅広い分野における協力を深化・拡大していくことで一致した。具体的には、警戒監視等運用面での協力、弾道ミサイル防衛(BMD)、拡大抑止(3)、宇宙、サイバー、3か国間・多国間協力、人道支援・災害救援、情報保全、装備・技術協力等の分野において、これまでの協力の成果を確認するとともに、今後の方向性を示した。この「2+2」共同発表を踏まえ、日米両国は、着実な推進に向けた協議を継続し、日米同盟の機能を強化して多様な事態に対応できるよう、以下のような取組を進めている。

ア 弾道ミサイル防衛(BMD)

日本は、米国との協力を継続的に行いつつ、BMDシステムの着実な整備に努めている。特に、共同開発を進めている能力向上型迎撃ミサイルSM-3ブロックⅡAについて、将来米国から第三国移転の要請があった場合に、日本が事前同意を付与し得る場合の判断基準を2011年の「2+2」共同発表において明確化するなど、日米BMD協力は確実に深まっている。

イ 宇宙

安全保障分野における日米宇宙協力については、政策連携、情報分析、運用面での協力等幅広い面で議論を行っている。2011年の「2+2」共同発表においては、将来あり得べき宇宙に関する安全保障協力の具体的分野として、宇宙状況監視、測位衛星システム、宇宙を利用した海洋監視、デュアルユース(民生・軍事のどちらにも利用可能であること)のセンサーの活用の4分野が挙げられた。

ウ サイバー

サイバー空間における増大する脅威によってもたらされる課題に日本及び米国が共同で取り組むべく、2011年9月、日米両国は安全保障分野のサイバーセキュリティ問題に関する日米戦略政策対話の第1回会合を開催し、サイバー空間における安全保障上の課題について認識を共有した。

エ 3か国協力

日米両国は、地域において価値を共有する諸国と安全保障・防衛協力を促進するとの観点から、3か国協力を重視している。特に安全保障及び防衛協力の分野においては、オーストラリアや韓国との3か国協力の強化を進めている。

オ 情報保全

日米両国は、政府横断的なセキュリティ・クリアランス(4)の導入やカウンター・インテリジェンス(諜(ちょう)報による情報の漏洩(えい)防止)に関する措置の向上を含む、情報保全制度の更なる改善の取組について協議を行っている。

(3)東日本大震災への対応における日米協力

東日本大震災へ共同で対処した際の日米間の緊密かつ効果的な協力は、両国間の特別な絆(きずな)を証明し、同盟の深化に大きく寄与した。

特に米軍は「トモダチ作戦」の下、自衛隊と緊密に連携をとりながら、ほかに類を見ない規模の人道支援、災害救援等を実施し、自衛隊の活動を支援した。この大規模な共同対処の成功は、自衛隊と米軍との高い相互運用性(5)を証明するものであり、長年の日米安保協力の成果を実証した。今回の震災及び原発事故対処の教訓を踏まえ、日米両国は、日米の多様な事態へ対処する能力を更に強化すべく、協議を重ねている(トモダチ作戦の概要等については、コラム(88ページ)参照)。

(4)在日米軍再編

現下の厳しい安全保障環境の下、日米安保条約に基づいて日本に駐留している在日米軍は、日本を含む地域の平和と安全にとって不可欠な役割を果たしている。このような在日米軍の駐留をより有効かつ安定的なものとするため、また、抑止力を維持しつつ、沖縄を含む地元の負担を軽減するため、日米両国は緊密に連携して在日米軍再編に取り組んできた。

日米両国は、2006年5月に在日米軍の兵力態勢再編の具体的施策を実施するための計画として「再編の実施のための日米ロードマップ」(以下「ロードマップ」)を発表した。さらに、2009年2月に在沖縄海兵隊のグアム移転に係る協定に署名し、5月にこれを締結した。その後、再編計画の検証を経て、2010年5月及び2011年6月には「2+2」による合意をもって、引き続き在日米軍再編に関する日米合意を着実に実施していくことを確認し、「ロードマップ」を補完し、普天間飛行場の移設に関しても、その代替の施設をキャンプ・シュワブの辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に設置し、滑走路の形状をV字型とすることを確認した。また、これらの合意においては、「ロードマップ」を補完し、沖縄の負担軽減のための措置について合意するとともに、普天間飛行場の代替の施設の建設と在沖縄海兵隊の移転について、2014年より後のできる限り早い時期に完了させることを確認した。

さらに、2012年2月には、日米両国は、在日米軍再編に関し、抑止力を維持しつつ、できるだけ早期に沖縄の負担を軽減するために、普天間飛行場の移設や在沖縄海兵隊の移転及びその結果として生じる嘉手納以南の土地の返還について柔軟に進めていくための方策について日米間で公式な議論を始めることとなった。

政府としては、沖縄県に対し誠心誠意説明を行いながら、引き続き沖縄の負担軽減のための具体的措置を積み重ねて、理解を求めていく考えである。

(5)在日米軍駐留経費負担(HNS)

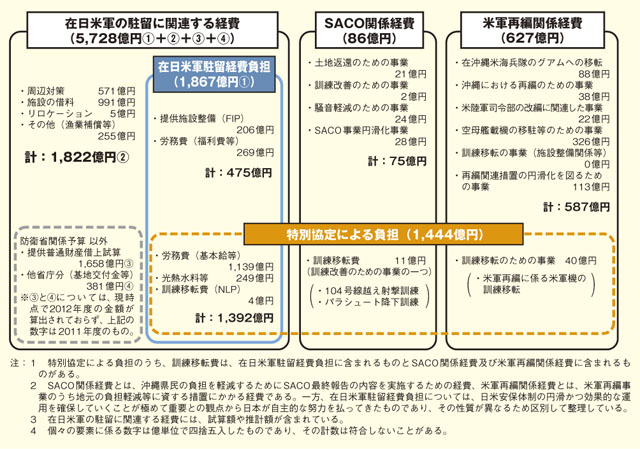

日本は、日米安保体制の円滑かつ効果的な運用を確保していくことが重要であるとの観点から、日米地位協定(6)の範囲内で、在日米軍施設・区域の土地の借料、提供施設整備(FIP)費などを負担しているほか、特別協定を締結して、在日米軍の労務費、光熱水料等及び訓練移転費を負担している。

日米両国はHNSをより安定的、効率的及び効果的なものとするための包括的な見直しを実施し、2011年1月に新たな特別協定(有効期間5年間)に署名した。内容は、①労務費については、日本側が労務費を負担する駐留軍等労働者数の上限を、協定期間中に現在の2万3,055人から2万2,625人に段階的に削減する、②光熱水料等については、249億円を各年度の日本側負担の上限にするとともに、5年間で日本側の負担割合を約76%から72%に段階的に削減する、③訓練移転費については、新たにグアムなど米国の施政下の領域への訓練移転に関するものも対象に追加する、④これらの経費につき米側が一層の節約努力を行うというものである。また、労務費及び光熱水料等の削減分をFIPに充当することとしており、それによりHNS全体の水準については、2010年度の水準(2010年度予算額1,881億円が目安)を2011年度からの5年間維持することとし、2011年6月の「2+2」共同発表においてもこれを確認した。

(6)在日米軍の駐留に関する諸問題

日米安保体制の円滑かつ効果的な運用とその要である在日米軍の安定的な駐留の確保のためには、在日米軍の活動が周辺の住民に与える負担を軽減し、米軍の駐留に関する住民の理解と支持を得ることが重要である。特に、在日米軍の施設・区域が集中する沖縄県の負担軽減を進める重要性については、日米首脳会談、日米外相会談など幾度もの機会に日米双方が確認している。

日本政府は、沖縄に関する特別行動委員会(SACO)最終報告の着実な実施に取り組んでいるほか、在日米軍の兵力態勢の再編についても、(4)で述べたとおり、引き続き取り組んでいく方針である。

日米地位協定については、日米同盟を更に深化させるよう努めていく中で、他の緊急の課題における進展を踏まえつつ、その対応について検討していく考えである。その一方で、米軍関係者による事件・事故の防止、米軍機による騒音の軽減、在日米軍の施設・区域における環境問題などの具体的な問題については、地元の要望を踏まえ、改善に向けて最大限の努力を払ってきている。具体的には、2011年11月に、日米地位協定上、米側に第一次裁判権のある米軍属の公務中の犯罪について、一定の場合に日本側が裁判権を行使することを可能とする新たな枠組みに日米合同委員会で合意した。また、12月には、公の催事における飲酒の場合も含め、飲酒後の自動車運転による通勤はいかなる場合であっても公務として取り扱わないよう、過去の日米合同委員会合意を改正した。さらに、10月及び12月には、日米合同委員会合意に基づき、嘉手納飛行場の騒音軽減のため、同飛行場で実施予定であった岩国飛行場所属の米軍航空機による訓練をグアム等に移転するなど、一定の効果が得られた。

1 日米安全保障体制の下での協力に関する日米の外務・防衛担当の4閣僚による協議の場。

2 2005年2月の「2+2」共同発表で日米両国が設定。日本の安全の確保、アジア太平洋地域における平和と安定の強化、日米両国に影響を与える事態に対処するための能力の維持、北朝鮮に関連する諸懸案の平和的解決などを含む。2007年5月の「2+2」共同発表で再確認した。

3 同盟国を第三国の攻撃から防衛するため、自国の軍事力による抑止力を提供するという概念。

4 秘密情報を取り扱う資格の有無の基準を設定し、また、資格保有者以外による情報の取扱いを制約するための制度。

5 二つの組織が互いに連携できること。

6 在日米軍による施設・区域の使用の在り方や、日本における米軍人等の地位について定めた条約。