1 ロシア

(1)日露関係

ア アジア太平洋地域における日露関係

経済連携の進展、軍事力増強の動き、指導者の交代等によりアジア太平洋地域の戦略環境が大きく変化しつつある中で、地域の隣国である日本とロシアがパートナーとしてふさわしい関係を構築することは、両国の戦略的利益に合致するのみならず、同地域の安定と繁栄に貢献し得る。

近年、ロシアはアジア太平洋地域諸国との関係強化を目指す方針をとっており、2011年11月にインドネシアで開催された東アジア首脳会議に正式メンバーとして初めて参加した。2012年9月には、ウラジオストクにおいてAPEC首脳会議が開催される。同時に、ロシアは豊富な天然資源があるにもかかわらずインフラ整備の立ち遅れている極東・東シベリア地域の開発に熱心な姿勢を見せている。

このような中で、日露経済関係の強化は、日本にとりエネルギー供給源の多様化や、1億4,000万人の市場への日本企業の参入という観点から有益であり、また、ロシアにとり極東シベリアの開発やロシア経済の近代化という観点から意義を有する。また、両国にとって安定した安全保障環境を確保するために、両国間で安全保障や防衛の分野における意思疎通を緊密にすることが重要な課題となっている。

このような文脈における日露関係の重要性については、両国の首脳会談、外相会談で確認されており、これを具体的協力につなげていくことが重要である。

イ 北方領土問題

北方領土問題は日露間の最大の懸案である。第二次世界大戦後、日露両国政府は平和条約締結のための交渉を行ってきたが、これまで平和条約が締結されておらず、領土問題が未解決のままである。アジア太平洋地域のパートナーとしてふさわしい関係を構築するためには、両国の間に信頼に基づく真の友好関係を構築することが必要であり、北方領土問題を解決し平和条約を締結することがこれまで以上に必要となっている。この問題の解決なしに、日露関係をその潜在力に見合ったレベルに引き上げることは難しい。

北方四島は日本に帰属するというのが日本の立場である。そして、日ソ共同宣言(1)、東京宣言(2)、イルクーツク声明(3)などこれまでの諸合意及び諸文書並びに法と正義の原則に基づき、領土問題を解決し平和条約を締結するというのが一貫した方針であり、ロシア政府に対して問題解決に向けた協議を呼びかけてきている。

2011年、菅政権では、前原外務大臣の訪露の際の外相会談(3月、於:モスクワ)、松本外務大臣のG8外相会合出席の際の外相会談(3月、於:パリ)が行われるとともに、5月のG8ドーヴィル・サミットの際に行われた菅総理大臣とメドヴェージェフ大統領との首脳会談では、日露両国は静かな環境下で領土問題についての協議を継続していくことで一致した。

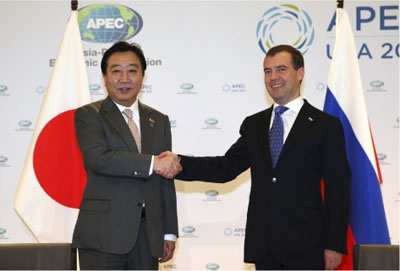

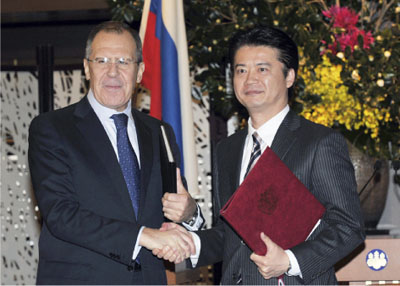

野田政権の発足後、11月のホノルルAPECにおいて野田総理大臣とメドヴェージェフ大統領との首脳会談が行われ、両者は問題解決の必要性を再確認するとともに、お互いに相手を尊重しつつ、議論を続けていくことで一致した。玄葉外務大臣とラヴロフ外相との間では、9月の国連総会及び11月のホノルルAPECの際に外相会談が行われるとともに、2012年1月に東京で行われた外相会談において、両国の立場は大きく異なるが、相互信頼の雰囲気が高まっていることを踏まえ、この問題を棚上げすることなく、静かな環境の下で両国間のこれまでの諸合意及び諸文書、法と正義の原則に基づき問題解決のための議論を進めていくことで一致した。

また、日本政府は、北方領土問題の解決のための環境整備に資する事業に取り組んでおり、北方四島への墓参及び自由訪問を実施するとともに、現島民との相互理解を深めるべく四島交流事業(4)を実施してきている。同時に、北方四島を含む日露両国の隣接地域における協力として、防災や生態系保全などの分野での協力を進めている。北方四島における共同経済活動については、日本の法的立場を害さない前提でどのような活動が可能なのか検討を行っている。

ウ 日露経済関係

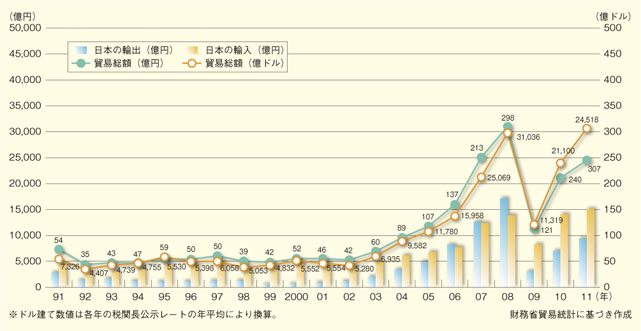

近年、日露経済関係は着実に拡大しており、経済・金融危機の影響などにより2009年に大きく減少した日露貿易額は、2010年から回復に転じ、2011年は過去最高の約307億米ドルとなった。エネルギー分野に加え、自動車、機械製造等の分野で日本企業のロシア市場への進出が進んでいる。一方、ロシア国内においては法の支配が徹底されておらず、日本企業が貿易・投資を行う際に、不透明な手続が行われたり、不公正な扱いを受けることもある。そのため、日本企業のロシアにおける活動を容易にするために、政府間の協議が重要な意味を持つことが多い。外務省としては、関係省庁とも連携しつつ、日本企業の要望を踏まえ、「貿易経済に関する日露政府間委員会」(5)を通じてロシア政府に種々の働きかけを行い、具体的プロジェクトの推進のための支援を強化している。また、ロシア政府が進める経済の「近代化」に協力するべく、9月にモスクワで「ロシアの経済近代化に関する日露経済諮問会議」第2回会合を開催し、日露企業幹部の出席の下、省エネ、通信及び医療分野について協議を行った。なお、近く実現予定のロシアのWTO加盟により(2011年12月にWTO閣僚理事会で承認)、ロシアの貿易・投資環境の一層の改善が見込まれる。

エネルギー分野では、日本企業が参加する石油・天然ガスのプロジェクト(サハリン・プロジェクト)が順調に進んでいるほか、日露両国企業により、ウラジオストクにおける液化天然ガス(LNG)のプラント建設等について共同調査が実施されている。さらに、独立行政法人石油天然ガス金属鉱物資源機構(JOGMEC)は、東シベリアにおいて、イルクーツク石油と共同で石油・天然ガスについての地質構造調査を行っている。また、東日本大震災後、ロシアから日本に対し、LNGの追加的供給や東シベリアでのガス田開発等を含む提案が行われた。近く発効する見込みの日露原子力協定を始め、原子力分野の協力も進められている。

そのほか、ロシア国内の6都市にある日本センター(6)が、両国企業へのビジネス支援活動や地域間経済交流に貢献している。また、日本センターは、日露経済交流の分野で将来活躍する人材の発掘・育成のため、経営関連講座、訪日研修、日本語講座などを実施しており、これまでに約5万2,000人のロシア人が受講し、そのうち約4,100人が訪日研修に参加した。

エ 様々な分野における日露間の協力

日露間では北朝鮮、イランといった主要な地域問題をめぐり意思疎通が行われており、また、アフガニスタンの麻薬取締官研修プロジェクトといった具体的な協力も行われている。

防衛交流の分野では、9月にロシア海軍艦艇が訪日し、共同訓練を実施した。治安当局間では、10月に海上保安庁巡視船がサハリンを訪問し、ロシア国境警備局との間で日露合同訓練を実施した。人的交流の分野では、日露青年交流事業の枠組みの下で400名を超える両国の青年が交流を行ったほか、東日本大震災で被災した青少年をロシアへ派遣した。また、2012年1月の外相会談で、日露査証簡素化協定の署名が行われた。文化面では、2日間で延べ1万人以上の来客を集めた「J-FEST現代日本文化フェスティバル2011」がモスクワで開催されるなど、活発な交流が行われた(詳細については、コラム(119ページ参照)。

(2)ロシア情勢

ア ロシア内政

順調に機能していたと思われたメドヴェージェフ大統領とプーチン首相による二頭体制だったが、1月の空港爆破テロ事件や3月の国連のリビア制裁決議などをめぐって、両者の発言に不一致が見られた。3月の統一地方選挙で与党「統一ロシア」が得票率を大きく減らすと、5月に、プーチン首相は「統一ロシア」に非党員の支持者・団体が参加する「全ロシア国民戦線」を立ち上げ、「統一ロシア」のてこ入れを図った。

9月下旬の「統一ロシア」党大会で、プーチン首相が同党の大統領選挙立候補者となり、メドヴェージェフ大統領が国家院選挙の同党名簿を率いることが事実上決定した。12月の国家院選挙で「統一ロシア」は過半数の議席をようやく確保する結果になったが、選挙の不正と現政権を批判する抗議集会が発生し、全国に拡大した。

イ ロシア経済

国際原油価格が110米ドル前後で推移したことが、エネルギー資源に依存するロシア経済・財政を後押しした。GDP成長率は第3四半期に4.8%まで回復した。消費、投資、貿易が順調に推移し、物価や失業率は低下傾向を見せた。しかし、8月の世界同時株安の影響で、ロシアの株価や通貨ルーブルも下落した。9月以降は政治の季節に入り、先行きの不透明感を背景にした資本流出も懸念材料となっている。財政は、エネルギー関連の歳入増と歳出削減努力によって、赤字が大幅に削減された。

ウ ロシア外交

ロシアは、メドヴェージェフ大統領の「近代化のための外交」という方針の下、欧米諸国との関係に加え、アジア太平洋地域への統合を通じて極東・シベリアの開発を進めている。同時に、エネルギー分野等では、世界の多極化に向け、BRICS(7)諸国を始めとする新興国との連携を重視する姿勢も見せている。

米国とは、2月に、第一次戦略兵器削減条約に代わる新条約(新START)の批准書を交換し、同条約を発効させた。EU諸国との間では近代化を始めとする諸分野で実務的協力を進めた。一方で、NATOとの関係では、ミサイル防衛配備をめぐり対立が先鋭化した。中国とは、両国指導者の相互訪問を通じ、引き続き戦略的パートナーシップを発展させた。また、8月に北朝鮮の金正日国防委員会委員長の訪露を受け入れ、露朝韓3か国を連結するガスパイプライン敷設構想を実現する意欲を示した。

また、ロシアは旧ソ連諸国との経済統合に力を注いでおり、7月にカザフスタン及びベラルーシとの国境でそれぞれ税関検査が廃止され、関税同盟の枠組みが完成した。ロシアは、これを更に発展させて「ユーラシア同盟」を結成する構想を提唱している。

1 ソ連によるサンフランシスコ平和条約の署名拒否を受け、1955年6月から1956年10月にかけて、日ソ間で個別の平和条約を締結するために交渉を行ったが、色丹(しこたん)島、歯舞(はぼまい)群島を除き、領土問題について意見が一致する見通しが立たなかった。そのため、平和条約に代えて1956年10月19日、日ソ両国は、戦争状態の終了、外交関係の回復などを定めた日ソ共同宣言(両国の議会で批准された条約)に署名した。同宣言第9項において、平和条約締結交渉を継続すること、平和条約締結後に歯舞群島及び色丹島が日本に引き渡されることが合意されている。

2 1993年10月のエリツィン大統領訪日の際に、同大統領と細川護熙総理大臣との間で署名された宣言。第2項において、領土問題を、北方四島の帰属に関する問題であると位置付け、四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結し、両国関係を完全に正常化するとの手順を明確化するとともに、領土問題を、①歴史的・法的事実に立脚し、②両国の間で合意の上作成された諸文書及び③法と正義の原則を基礎として解決するとの明確な交渉指針を示した。

3 1956年の日ソ共同宣言が両国間の外交関係回復後の平和条約締結に関する交渉プロセスの出発点を設定した基本的な法的文書であることを確認し、その上で1993年の東京宣言に基づき、四島の帰属の問題を解決することにより平和条約を締結し、日露関係を完全に正常化するため、今後の交渉を促進することで合意した。

4 四島交流、自由訪問及び墓参は、日露両国いずれか一方の法的立場をも害するものとみなしてはならないとの共通の理解の下に設定された枠組み。1992年から、四島交流の枠組みの下で日本国民と北方四島の住民との間で相互訪問が実施されている。自由訪問は1999年に設定された、北方四島の元居住者などによる、最大限簡素化された北方四島訪問の枠組み。北方墓参は1964年から断続的に実施されており、対象者は元島民及びその家族。

5 第1回会合は1996年3月に開催。現在、日本側は外務大臣、ロシア側は産業貿易相が共同議長。この「政府間委員会」の下に次官級の「貿易投資分科会」及び「地域間交流分科会」が設置されており、直近では、それぞれ2011年10月及び2011年7月に開催された。

6 日本センターは、日露貿易投資促進機構のロシア国内における支部としての機能も果たしている。日露貿易投資促進機構は、①情報提供、②コンサルティング、③紛争処理支援を通じて、日露間の貿易投資活動を拡大・深化させることを目的として設置された。日本側機構は、外務省、経済産業省、日本貿易振興機構(JETRO)、ロシアNIS貿易会、日本センターで構成され、2004年6月から活動を開始。ロシア側組織は、2005年4月から活動を開始した。

7 ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの略称。