3 世界経済回復に向けた政策協調

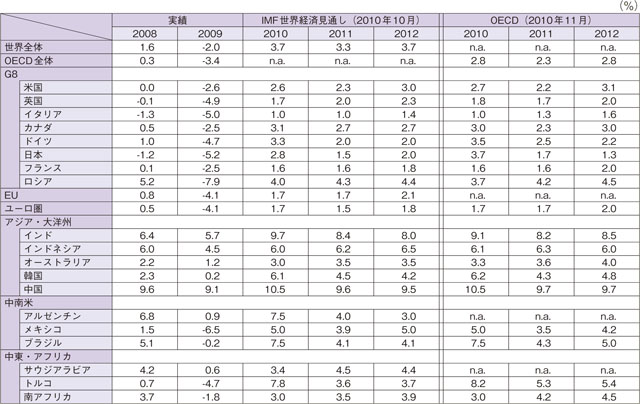

2008年に発生した経済・金融危機後、先進国と新興国が緊密な政策協調を行った結果、2010年には、世界経済は緩やかな回復基調へ戻った。しかし、世界経済は依然として下方リスクを伴う脆弱性を内包しており、日本やその他の主要国は、世界経済の持続的成長の実現に向けて、G20、G8、経済協力開発機構(OECD)などの枠組みを通じた政策協調を継続している。

2010年前半には、ギリシャの財政問題を契機にソブリン・リスク(8)に対する認識が広がった。5月のOECD閣僚理事会では、「雇用なき回復」を回避し、成長の源としてグリーン成長(9)などを重視することなどに加え、中長期的な財政再建の重要性も確認した。6月のG8ムスコカ・サミット(於:カナダ)では、世界経済に関する先進国首脳間の非公式な議論において、菅総理大臣が財政健全化と経済成長の両立の必要性を主張し、日本の取組として、中期的な財政規律の在り方を決める「財政運営戦略」及び経済成長の拡大に向けた「新成長戦略」を策定した旨を説明した。続いて開催されたG20トロント・サミット(於:カナダ)では、新興国を含む各国首脳は財政健全化と経済成長の両立の重要性を確認し、とりわけ、先進国は財政健全化に向けて取り組むことを約束した。

また、2009年9月のG20ピッツバーグ・サミットで立ち上げた「強固で持続可能かつ均衡ある成長のための枠組み」の下、G20は2010年を通じて、持続的成長のための相互評価プロセスを推進した。G20トロント・サミットでは、先進国・新興国、経常黒字国・赤字国といったグループごとの政策提言を決定し、その後、11月に開催されたG20ソウル・サミットでは、各国の経済成長が一様でない中、このプロセスを更に強化するために、「ソウル・アクションプラン」を立ち上げ、金融・為替政策、貿易・開発政策、財政政策、金融改革、構造改革に向け、継続的に取り組むことで一致した。また、危機の原因の1つであった対外不均衡(10)が経済・金融危機後に縮小したものの、再び拡大していることもあり、今後、不均衡を判定するための参考となる指針を検討することで一致した。

経済・金融危機への対応として、G20を中心に進めてきた金融規制及び国際金融機関の改革については、9月に銀行自己資本・流動性の枠組み(バーゼルIII)について、10月にクォータ(出資割当額)倍増や新興国・開発途上国へのシェア移転などの国際通貨基金(IMF)改革につき一致し、各国首脳はソウルでこれを歓迎した。

このように、危機対応にめどがつきつつある中、G20は、中長期的な持続的成長の確保のための取組に軸足を移すようになった。G20ソウル・サミットでは、世界経済の持続的成長には、開発途上国の経済発展が必要との認識から、G20として初めて開発問題を取上げ、今後の取組を示す複数年行動計画を策定した。菅総理大臣は、G20として開発に取り組むことを支援し、日本として、官民一体で開発途上国の経済発展に貢献するとの力強いメッセージを出した。さらに同サミットにおいて、G20諸国は、経済回復を下支えする貿易の重要性を認識しつつ、新たな貿易保護主義的措置はとらないとの2008年11月のG20ワシントン・サミットのコミットメントを再確認した。

経済問題が一義的な議論の対象であるG20に対し、G8は基本的価値を共有する主要先進国の集まりである。そのため、G8は主に開発や政治・安全保障分野で大きな役割を担っている。2010年はMDGsの達成期限の5年前となる節目の年であり(第3章第2節1「日本の国際協力」参照)、G8ムスコカ・サミットでは、主要援助国の集まりとして、MDGs達成の国際的取組を後押しするため、母子保健強化に向けた「G8ムスコカ・イニシアティブ」を打ち出した。日本は、2011年から5年間で最大500億円規模(約5億米ドル相当)の追加的支援を表明し、同イニシアティブの策定に大きく貢献した。

日本は、このようにG20、G8、OECDなどの国際的枠組みの主要メンバーとして重要な役割を果たしており、今後も積極的に貢献していく方針である。とりわけ、2011年はOECDの設立50周年であり、その将来の展望を描くに当たって日本の考えを反映していくことを目指している。

| ①G8ムスコカ・サミット(6月25~26日、於:カナダ) |

|---|

| ●日本から菅総理大臣が出席。議論を経て、首脳宣言及びテロ対策に関するG8首脳声明を発表。 |

| ●G8(日本、米国、カナダ、英国、フランス、ドイツ、イタリア、ロシア、EU)サミットに加え、アフリカ・アウトリーチ首脳会合(アルジェリア、ナイジェリア、セネガル、南アフリカ、エチオピア(アフリカ開発のための新パートナーシップ(NEPAD)運営委員会議長国)、マラウイ(アフリカ連合(AU)議長国))、拡大アウトリーチ首脳会合(上記アフリカ諸国に加え、コロンビア、ジャマイカ、ハイチ)も開催。 |

| ●開発については、母子保健の支援のための「G8ムスコカ・イニシアティブ」を発表(日本は最大500億円の追加支援を表明)。平和・安全保障については、韓国哨(しょう)戒艦沈没事件に関し、北朝鮮に強いメッセージを表明。その他、世界経済や国際的枠組みの在り方につき非公式に議論。 |

| ②G20トロント・サミット(6月26~27日、於:カナダ) |

| ●日本から、菅総理大臣、野田財務大臣が出席。議論を経て、首脳宣言を発表。 |

| ●参加国・機関は、G20(日本、米国、カナダ、英国、フランス、ドイツ、イタリア、ロシア、EU、中国、インド、ブラジル、南アフリカ、韓国、オーストラリア、メキシコ、インドネシア、サウジアラビア、トルコ、アルゼンチン)、スペイン、オランダ、ベトナム(ASEAN議長国)、エチオピア(NEPAD運営委員会議長国)、マラウイ(AU議長国)、国連、IMF、世界銀行、金融安定理事会(FSB)、OECD、WTO、国際労働機関(ILO)。 |

| ●世界経済については、財政健全化と成長の両立が重要との認識を共有し、先進国は財政健全化を約束。また、持続的成長のための相互評価プロセスでは、グループごとの政策提言に合意。その他、金融規制と国際金融機関の改革の加速に合意。 |

| ③G20ソウル・サミット(11月11~12日、於:韓国) |

| ●日本から、菅総理大臣、野田財務大臣が出席。議論を経て、首脳宣言を発表。 |

| ●参加国は、G20、スペイン、ベトナム(ASEAN議長国)、エチオピア(NEPAD運営委員会議長国)、シンガポール。これに加え、上記トロント・サミットの際と同様の国際機関が参加。 |

| ●持続的成長のためのソウル・アクションプランを立ち上げ、金融・為替政策、貿易・開発政策、財政政策、金融改革、構造改革への継続的取組に合意。また、対外不均衡を判定するための「参考となるガイドライン」を今後検討することで一致。クォータ倍増や新興国・開発途上国へのシェア移転などのIMF改革、銀行自己資本・流動性の枠組み(バーゼルIII)を歓迎。貿易については、新たな保護主義的措置をとらない(スタンドスティル)とのコミットメントを確認し、輸出規制を含む新たな措置の是正を約束した上で、WTOドーハ・ラウンド交渉の早期妥結に向けた交渉促進に合意。 |

8 国家の信用に対するリスク。政府による借入れや発行債券が債務不履行になるリスクを指す。

9 環境の悪化、生物多様性の喪失、天然資源の持続できないような利用を防止しながら、経済の成長と発展を同時に達成する持続可能な経済成長のモデル。

10 大規模な経常収支などの赤字又は黒字が継続する状態。