2 「強い経済」のための外交の5本柱

(1)経済連携協定(EPA)・自由貿易協定(FTA)交渉の推進

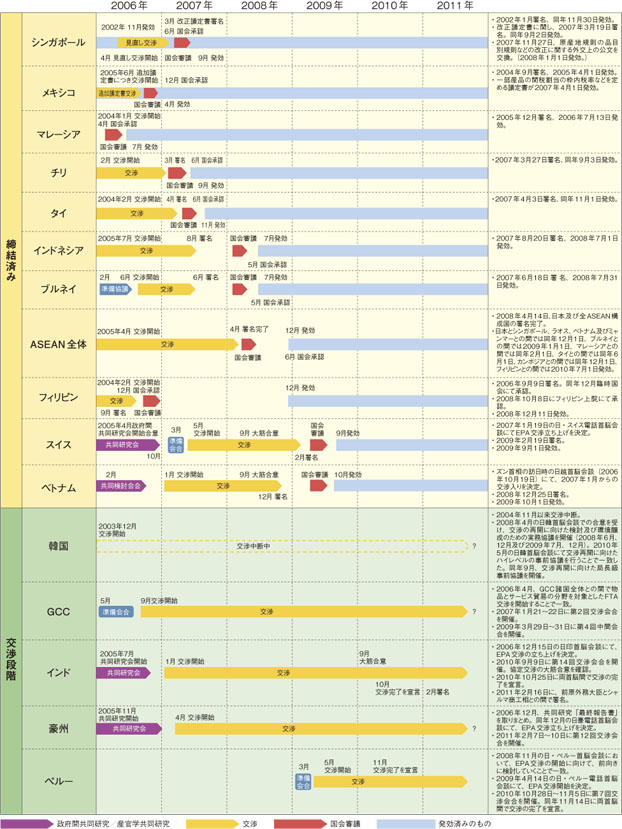

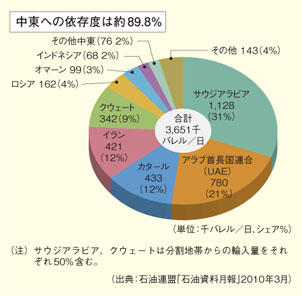

EPA・FTAは、物品の関税やサービス貿易の障壁などを削減・撤廃し、投資の保護・促進やビジネス環境の整備などを行うことを通じて、日本の経済的繁栄の基盤を強化し、アジアを含む成長市場の活力を日本の成長に取り込む効果がある。こうした考えの下、日本は、アジア太平洋諸国を始め、世界の国々との間でEPA・FTA交渉を積極的に推進し、これまでに11の国・地域との間でEPA・FTAを締結してきた。また、2010年11月にはペルーとの間でEPAの交渉が完了し、2011年2月には、インドとの間で協定に署名した。

2010年11月に閣議決定した「包括的経済連携に関する基本方針」においては、「国を開き」、「未来を拓(ひら)く」ための決意を固め、これまでの姿勢から大きく踏み込み、世界の主要貿易国との間で、世界の潮流から見て遜(そん)色のない高いレベルでの経済連携を進め、同時に、高いレベルの経済連携に必要となる競争力の強化などの抜本的な国内改革を先行的に推進することを決定した。また、アジア太平洋地域内の二国間EPA、広域経済連携及びAPEC内における分野別取組の積極的な推進に向け主導的な役割を果たし、アジア太平洋地域における21世紀型の貿易・投資ルール形成に向けて主導的に取り組むことを決めた。

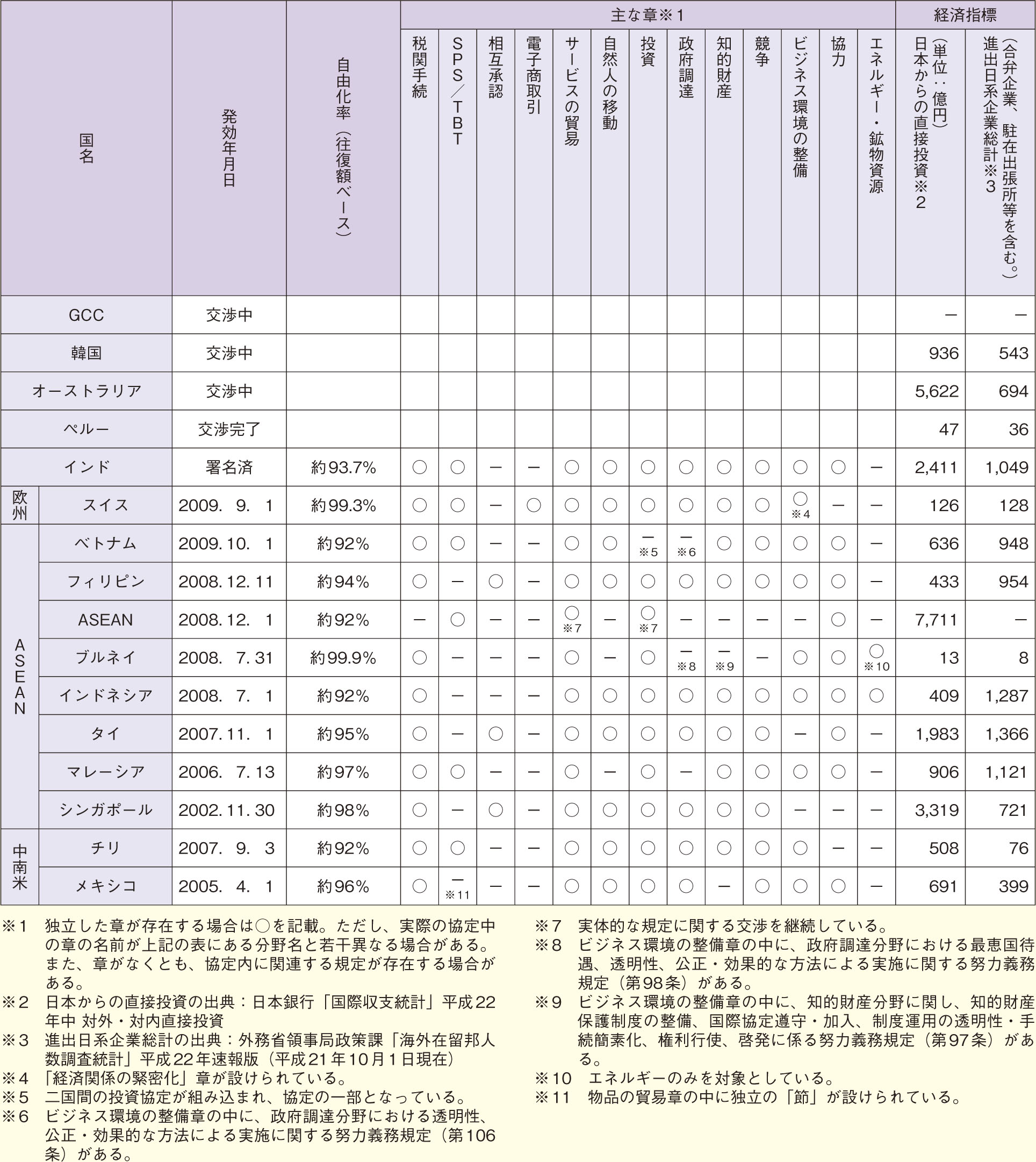

同基本方針を受け、オーストラリアなどとの交渉を加速し、韓国、欧州連合(EU)及びモンゴルとの交渉の再開・立ち上げに向けて取り組むとともに、日中韓FTA、東アジア自由貿易圏構想(EAFTA)、東アジア包括的経済連携構想(CEPEA)といった研究段階の広域経済連携を推進している。また、TPP協定交渉については関係国との間で情報収集や協議を開始した。

2011年11月のAPEC首脳会議において、アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)については、EAFTA、CEPEA、TPPなど、現在進行している地域的な取組を基礎として更に発展させるべく、その実現に向けて具体的な措置をとっていくこととなった。

ア 交渉が完了したEPA

(ア)インド

10億人を超える人口を有する潜在的な大市場であるインドとの経済関係強化は両国に利益をもたらすとの考えに基づき、2007年1月にEPA交渉を開始した。2010年9月の第14回交渉会合で協定交渉の大筋合意が確認され、同年10月のシン首相訪日時の日印首脳会談の際に、両国首脳間で交渉完了が確認された。

2011年2月に、前原外務大臣とシャルマ商工相との間で協定への署名が行われた。

(イ)ペルー

日本と歴史的にも関係の深い中南米の主要国であるペルーとは、同国の強い要望を踏まえ、2009年4月の日・ペルー首脳会談でEPA交渉の開始を決定した。2010年11月までに7回の正式会合と中間会合が開催され、同月、横浜APEC出席のため、ガルシア大統領が訪日した際に行われた日・ペルー首脳会談において、両首脳間で交渉の完了を確認し、共同声明を発表した。

イ 交渉中などの協定(韓国、GCC、オーストラリア)

(ア)韓国

日本の隣国であり、貿易・投資を含む経済の相互依存関係が強い韓国とのEPAは、両国に安定的な経済枠組みを提供し、将来にわたり両国に利益をもたらすとの考えに基づき、2003年12月に交渉を開始したものの、双方の立場の違いから、2004年11月以降、交渉が中断している。

しかし、2008年4月の日韓首脳会談で日韓EPAの重要性について一致したことを受け、同年及び2009年に、交渉の再開に向けた検討及び環境醸成のための実務協議を4回開催した。また、2010年5月の日韓首脳会談において交渉再開に向けたハイレベルの事前協議を行うことで一致したことを受け、9月に局長級の事前協議を行うなど、早期の交渉再開を目指した協議が続けられている。

(イ)湾岸協力理事会(GCC)

日本に対する原油供給国として極めて重要な位置を占めるGCC(1)諸国との間で、より一層の経済関係強化を図る観点から、2006年9月にFTA交渉を開始し、2010年末までに2回の交渉会合及び4回の中間会合を行った。

(ウ)オーストラリア

エネルギーや食料の主要な供給国という経済面のみならず、政治・安全保障の面でも密接な関係にあるオーストラリアとは、同国からの強い要望を踏まえ、2007年4月にEPA交渉を開始し、2011年2月までに12回の交渉会合を行った。2010年11月にオーストラリアを訪問した前原外務大臣は、同国とEPA交渉の前進を図っていくことで一致した。

ウ 共同研究など

(ア)モンゴル

2010年、石炭や銅など鉱物資源の豊富なモンゴルとの間でEPA官民共同研究を立ち上げ、6月及び11月に共同研究会合を開催した。11月のエルベグドルジ大統領訪日の際に、2010年度内に提出される予定の共同研究報告書を踏まえ、2011年度早期の交渉開始に向けて検討を加速することで一致した。

(イ)日中韓

2003年以降、日中韓FTAに関する民間研究が行われていたが、2009年10月の日中韓サミットを受け、政府関係者の参加を含む産官学共同研究が立ち上げられることとなった。2010年5月、9月及び12月に共同研究会合が開催され、2012年目途で成果を取りまとめるべく研究が進められている。

(ウ)欧州連合(EU)

2009年5月の日・EU定期首脳協議を受け、「幾つかの特定の非関税案件」に焦点を当てて作業を行うこととなった。また、2010年4月の日・EU定期首脳協議にて、「合同ハイレベル・グループ(JHLG)」を設置し、その中で日・EU経済関係を包括的に強化するための「共同検討作業」を行うことで一致した。JHLGについては、10月及び11月の日・EU首脳協議においてその作業の進捗が報告され、12月には「幾つかの特定の非関税案件」について一致するとともに、幾度にわたり、活発な協議が行われた。

(エ)カナダ

2007年10月に終了した全般的な日加経済関係についての「日加経済枠組み共同研究」において、日加両国はEPAの可能性を再検討するとされた。2011年11月の日加首脳会談において、日加間の経済連携に前向きに対処していくことで一致したことを受け、2011年2月の日加次官級経済協議での議論を踏まえ、日本とカナダとのEPAの可能性に関する共同研究を開始することで一致した。

エ 広域経済連携

(ア)東アジア自由貿易圏(EAFTA)構想、東アジア包括的経済連携(CEPEA)構想

ASEAN諸国と日中韓の計13か国による東アジア自由貿易圏(EAFTA)構想及びこれらにオーストラリア、ニュージーランド、インドを加えた16か国によるCEPEA構想については、2009年10月、民間研究報告書の提言を政府間で議論・検討することで一致した。原産地規則、関税品目表、税関手続及び経済協力の4つのワーキンググループが立ち上げられた。2010年10月のASEAN+3首脳会議及び東アジア首脳会議において、ワーキンググループの作業の進展及びEAFTAに関する中国とCEPEAに対する日本のコンセプトペーパーをそれぞれ歓迎した。

(イ)環太平洋パートナーシップ(TPP)協定

TPP協定は、現在、シンガポール、ニュージーランド、チリ、ブルネイ、米国、オーストラリア、ペルー、ベトナム及びマレーシアの9か国で交渉中のFTAである。

TPPについては、2011年11月に決定した「包括的経済連携に関する基本方針」において、情報収集を進めながら対応していく必要があり、国内環境の整備を早急に進めるとともに、関係国との協議を行っていくことを決定し、情報収集や協議を開始した。

(ウ)アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)

FTAAPは、APEC参加国・地域間の自由貿易圏であり、APECなどで議論されている構想である。2010年11月のAPEC首脳会議において、FTAAPについては、ASEAN+3、ASEAN+6、TPP協定などの現在進行している地域的な取組を基礎として、更に発展させることにより、包括的な自由貿易協定として追求されるべきであり、その実現に向けて具体的措置をとっていくことで一致した。

オ 発効済みの協定

締結済みのEPAには、合同委員会や分野ごとの各種小委員会に関する規定や、発効から一定期間を経た後に協定の一部又は全体の見直しを行う規定があり、締結済みのEPAの活用を促進するために様々な協議が続けられている。

(2)インフラ海外展開

2010年6月に閣議決定された「新成長戦略」において、特に経済成長への貢献度が高いと考えられる国家戦略プロジェクトの1つとして、「パッケージ型インフラの海外展開」の推進が含まれたことを受け、日本の優れた技術を活用し、新幹線・都市交通、水、エネルギーなどの重点分野を中心にインフラ整備支援をパッケージとして、アジア、そして世界に展開するため、政府が一体となりオールジャパンで民間企業の取組を後押しする様々な取組が行われている。

2010年9月には、「新成長戦略実現会議」(議長:総理大臣)の下、政治主導で機動的な判断を行うために「パッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合」(議長:内閣官房長官)の開催が決定され、2011年2月末までに計8回の会合が行われた。

外務省においてもインフラの海外展開に関連する情報や知見を一元的に集約する体制を整備するために、2010年10月、外務大臣を本部長とする「インフラ海外展開推進本部」を設置し、外務省経済局内に「インフラ海外展開推進室」を設置した。その後、経済外交の各分野について進捗状況を総括し、経済外交の一層の進展に向け、省内関係部局に対して具体的な指示を行うため、12月に「経済外交推進本部」が設置された(2)。また、49か国56公館において「インフラプロジェクト専門官」を指名した。同専門官は、各在外公館においてインフラプロジェクトに関する情報の収集・集約を行うとともに、国際協力銀行(JBIC)、国際協力機構(JICA)、日本貿易振興機構(JETRO)といった現地関係機関や商工会などとの連絡・調整を行う際の窓口となるなど、インフラ海外展開に向けた支援を担当する。

外務省を始めとする関係省庁では、大臣など政務レベルによるトップセールスを関係国に対して行うなど、積極的な取組を行っている。また、各国の事情を的確に把握し、それぞれの需要に応じたインフラ海外展開を進めるべく、各地域別の大使会議の場などを利用し、有益な意見交換を行っている。

こうした官民連携、省庁横断的な取組、トップセールスなどの働きかけが成果を上げ、2010年10月、日本がベトナムの原子力発電所第2サイト建設の協力パートナーに決定されるなどの具体的な成果が出ている。今後ともインフラの海外展開を着実に進めていく考えである。

私がベトナムを初めて訪れたのはちょうど20年前、カンボジア和平成立後、日本政府が政府開発援助(ODA)再開に向け準備を始めた頃でした。ハノイの空港を出ると、辺りは漆黒の闇、ハノイ市内への玄関口となるタンロン橋まで随分遠かったと記憶しています。

今は高速道路を15分余り走り、右手にキヤノン、パナソニックといった工場の看板が見えれば、そこは日系の製造業が集積するタンロン工業団地、そしてすぐにハノイ市内です。また、カトリーヌ・ドヌーヴ主演の映画「インドシナ」の舞台にもなった世界遺産のハロン湾は、以前は泊まりがけでしか行けませんでしたが、ハノイからの日帰り観光コースになっています。これは全てベトナムのインフラ整備が進んだおかげです。

それでも年6~7%の経済成長を遂げ、中進国入りしたベトナムが直面する最大の問題は、インフラ整備の遅れです。停電とは無縁だったタンロン工業団地も、2010年開設以来初めてという計画停電を経験しました。近年の水不足もあり、伸びる電力需要に対応できなくなったのです。産業の血液である電力が不足すれば、日系の製造業のみならずベトナム経済にとっても深刻な打撃です。問題は電力不足だけではありません。物流を支える道路、港湾、ハノイ及びホーチミンの都市交通、上下水道など、課題は山積しています。このような切迫した状況への対応策の一つとして、ベトナムは2020年までに原子力発電所の運転開始を目指しています。

アジアの先進国であり、最大のODA供与国である日本の資金と技術を取り入れてインフラ整備を進めたいとのベトナムの思いにできる限り応え、共に成長していきたいと思います。

在ベトナム日本大使館 相星(あいぼし) 孝一

(インフラプロジェクト専門官)

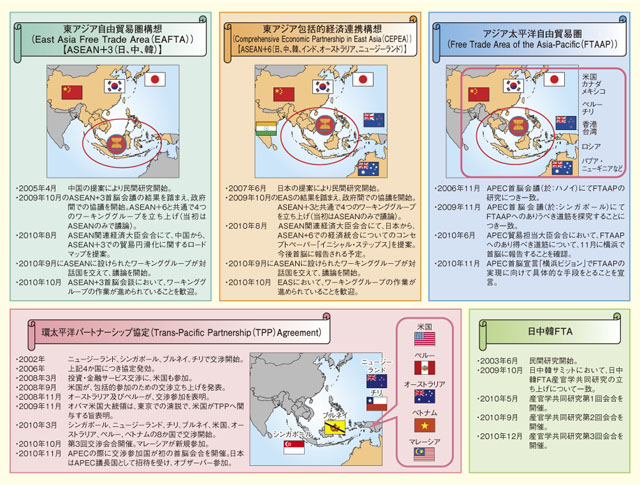

(3)経済安全保障

ア エネルギー・鉱物資源

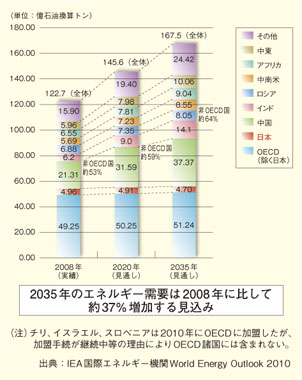

原油価格は2008年に過去最高値(1バレル当たり147.27米ドル)を記録したが、2009年には世界的な景気低迷を受け一時30米ドル台半ばまで下落し、2010年は70~80米ドル台を中心に推移(いずれもWTI(3)原油価格))するなど大幅な変動を記録し、鉱物資源の価格も同様に変動した。こうした資源価格の大幅な変動は、世界経済の大きなリスク要因となっている。また、エネルギー・鉱物資源の需要が増大する新興国との関係や気候変動問題への対応など、多国間の国際的取組に積極的に参加し、関係各国と連携・協調しつつ、日本及び世界の資源安全保障の強化に取り組むことが近年ますます重要となっている。さらに、2010年は、中国の日本向けレアアース輸出停滞問題をきっかけに、日本が海外からの輸入に依存している資源の主要供給国との関係の維持・強化や供給源の多角化の重要性が高まり、資源の安定供給確保に向けた外交的取組の強化を進めている。

(ア) 資源の安定供給の確保

日本への資源・エネルギーの安定供給を確保するため、日本は資源産出国との二国間関係を強化し、中東を始めとする資源産出地域の安定などの環境整備に努めている(第2章第6節「中東と北アフリカ」を参照)。同時に、サハリン島沖合や東シベリア地域の石油・天然ガス開発生産や、ベトナムやカザフスタンなどにおけるレアアース開発に関する官民一体の取組などを通じ、資源・エネルギー供給源の多角化の推進も図っている。さらに、原油総輸入量の約9割が通過する中東から日本までの海上輸送路及びソマリア沖・アデン湾などの重要な海上輸送路における航行の安全確保が重要な課題となっている。日本は沿岸各国に対し、海賊の取締り能力の向上や関係国間での情報共有を通じた協力や航行施設の整備を行う他、ソマリア沖・アデン湾へ自衛隊を派遣して世界の商船の護衛活動を実施するなど、様々な取組を行っている。また、日本の総発電量の約3割を占める基幹電源である原子力発電の安定的な稼働を確保するため、日本は、原料となるウランの確保に資する二国間関係(カザフスタンなど)の強化などに取り組んでいる(原子力の平和的利用については、第3章第1節3「軍縮・不拡散・原子力の平和的利用」を参照)。

(イ)国際機関との連携の強化、国際協調・協力の推進

3月にカンクン(メキシコ)で開催された第12回国際エネルギー・フォーラム(IEF)閣僚級会合では、エネルギー市場の透明性の向上などを中心に議論が行われ、IEFを通じた産油国と消費国の対話(産消対話)の構造の強化及びエネルギー市場の大幅な変動の抑制を目的とするカンクン閣僚宣言が採択された。日本は同宣言の作成に積極的に参加し、産消対話の強化を通じたエネルギー市場の安定化に貢献した。

日本は、エネルギー安全保障の強化及び低炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギー(太陽光、風力、バイオマス、地熱、水力、海洋利用など)の普及及び利用促進を重視しており、7月にはその普及のための政策助言を目的とする新しい国際機関である国際再生可能エネルギー機関(IRENA)憲章を締結し、IRENAの加盟国となった。IRENAは、2011年4月の第1回総会を経て本格的な活動を開始することとなる。

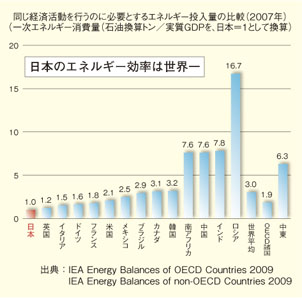

また、国際エネルギー機関(IEA)は、石油供給途絶時における緊急対応や幅広いエネルギー関連研究・調査分析などを行っている。日本はIEA非加盟国との協力の下で開催されたエネルギーと持続可能性のためのパートナーシップ会合や、低炭素エネルギー技術プラットフォームのハイレベル会合に積極的に参加し、グローバルなエネルギー安全保障の強化及び低炭素社会の実現のための貢献に努めた。

6月に開催した第9回APECエネルギー大臣会合(於:福井)では、エネルギー安全保障、省エネルギー(省エネ)などについて議論を行い、日本の主導により、緊急時対応能力の強化のための石油備蓄や緊急時対応訓練の推進、省エネの一層の推進とクリーンエネルギーの導入拡大を通じたグリーン成長の実現に向けた取組について一致した。また、国際省エネルギー協力パートナーシップ(IPEEC)やクリーンエネルギー大臣会合(CEM)の枠組みを通じて、省エネの普及・促進のためのイニシアティブを提案・主導し、エネルギー消費が大きく拡大している新興国とのエネルギー効率の改善に向けた協力を積極的に推進した。

また、エネルギー原料・産品の貿易の自由化、通過の促進、エネルギー関連投資の促進・保護などについて規定するエネルギー憲章条約(ECT)は、法的側面から世界のエネルギー安全保障を支える重要な枠組みと言える。ECTに基づく国際仲裁案件が活用される機会は年々増加しており、世界のエネルギー安全保障確保に大きく貢献している。日本は、アジア地域における締結国拡大に向けて働きかけを行うなど、積極的な取組を行った。

有限なエネルギー・鉱物資源の適切な開発・利用に関する採取産業透明性イニシアティブ(EITI)は、石油、天然ガス、鉱物資源などの開発に関わるいわゆる採取産業から資源産出国政府への資金の流れの透明性を高めることにより不正・腐敗や紛争を予防し、成長と貧困削減につながる資源開発を促進することを目標に掲げており、6月のG8ムスコカ・サミット(於:カナダ)でもその重要性が確認された。日本は、2010年1月にEITIに焦点を当てた国際セミナーを開催するなど、世界全体の長期的な資源安全保障の強化に積極的に取り組んでいる。

| 全一次 エネルギー | 石油 | 石炭 | 天然ガス | |

|---|---|---|---|---|

| イタリア | 87.8 | 94.5 | 99.4 | 88.4 |

| 韓国 | 84.4 | 99.6 | 97.6 | 98.9 |

| 日本 | 83.3 | 99.7 | 100.0 | 95.7 |

| ドイツ | 64.3 | 96.8 | 37.6 | 84.7 |

| フランス | 55.6 | 99.1 | 98.2 | 97.6 |

| 英国 | 43.9 | 51.0 | 73.3 | 28.7 |

| 米国 | 33.5 | 69.0 | 3.7 | 19.4 |

| インド | 29.8 | 79.0 | 14.0 | 28.9 |

| カナダ | 16.6 | 26.1 | 28.6 | 6.3 |

| 中国 | 11.6 | 52.5 | 2.1 | 5.5 |

| ロシア | 1.8 | 0.6 | 8.2 | 1.1 |

注:一次エネルギーに含まれる原子力については、IEAの統計では国産エネルギーとして換算されている。

出典:IEA Energy Balances of OECD Countries 2009

IEA Energy Balances of NON-OECD Countries 2009

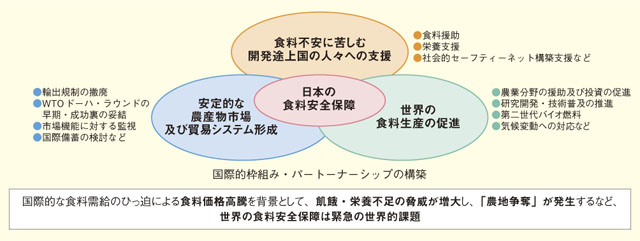

イ 食料安全保障

2008年に歴史的な高騰を記録した食料価格は同年夏には下落基調に転じたが、2010年夏に干ばつによる生産減少によりロシアなどが穀物の輸出禁止措置を導入して以降、穀物価格は再び上昇傾向を見せている。世界の栄養不足人口は、経済・金融危機からの回復に伴い、10億2,000万人から9億2,500万人まで減少することが見込まれるが、依然として高水準であることに変わりなく、国連食糧農業機関(FAO)は、飢餓(きが)の水準を1990年から2015年までに半減させるとのミレニアム開発目標(MDGs)の達成は厳しい状況にあると公表している。食料不安に苦しむ開発途上国の人々の窮状を緩和し、MDGsの達成に貢献することは引き続き日本の責務である。同時に、日本は世界最大の食料純輸入国であり、日本及び世界の食料安全保障の強化は外交政策の基本目標の一つである。日本は4月に「責任ある農業投資に関するラウンドテーブル」(於:ワシントン)を米国、アフリカ連合(AU)、関係国際機関と共催するなど、国際社会の取組を主導するため、積極的な外交を展開している。

(ア)食料安全保障に関する国際的枠組みにおける協力

2009年7月のG8ラクイラ・サミット(於:イタリア)において開発途上国主導の農業開発を実現するために27か国及び関係国際機関が署名した「世界の食料安全保障に関するラクイラ共同声明」に基づき、日本は、2010年から2012年までの3年間で、インフラを含む農業関連分野において少なくとも30億米ドルの支援を行うことを表明し、着実に実施を進めている。6月のG8ムスコカ・サミット(於:カナダ)では、ラクイラで12か国及び欧州委員会(EC)が表明した220億米ドルの約束に対するトラッキング表(各国に想定される拠出額をまとめた表)及び支出状況を公表し、説明責任の向上に努めた。

(イ)APEC食料安全保障担当大臣会合

新潟市において、初めてのAPEC食料安全保障担当大臣会合を10月に開催し、「持続可能な農業の発展」と「投資、貿易及び市場の円滑化」をテーマに議論を行った。食料安全保障は将来に向けた地域共通の課題となっている。経済技術協力、ネットワークの形成、政策協調を進め、農業生産性の向上と生産増大、農業災害対策、環境問題への対応、責任ある農業投資の促進、食料や農産物の貿易円滑化、農産物市場の信頼性の強化、食品安全措置の改善など広範な分野における共通認識を取りまとめた「APEC食料安全保障新潟宣言」が採択され、各参加国・地域から提案された具体的措置から成る「APEC食料安全保障行動計画」が策定された。

(ウ)責任ある農業投資(RAI)の促進に向けた日本の取組

日本は、開発途上国に対する大規模な国際農業投資の増加が、将来の世界の食料安全保障に重大な影響を与え得るとの懸念から、当初から、責任ある国際農業投資を促進するための行動原則及び国際的枠組みの策定の具体化を図ってきた。4月には「責任ある農業投資に関するラウンドテーブル」を共催し、原則策定、具体化に向けた取組の着手、開発途上国の投資受入れ判断などに関する能力開発の必要性などに関する認識を共有した。また、2009年8月に発表した日本自身の行動原則である「食料安全保障のための海外投資促進に関する指針」を踏まえ、現在は、官民連携モデルの具体化に向け、現地調査を含めた情報収集などを進めている。

ウ 海洋(大陸棚)

国土面積が小さく天然資源の乏しい島国である日本にとって、海洋の生物資源や周辺海域の大陸棚・深海底に埋蔵されている海底資源は、経済的な観点から重要である。日本は、海洋における権益を確保するため、国連海洋法条約(4)に基づき、200海里を超える大陸棚の限界を設定すべく、周辺海域の海底地形・地質調査を進めてきた。これらの検討と調査の結果、総理大臣を本部長とする総合海洋政策本部会合の決定に基づき、2008年11月、大陸棚限界委員会(CLCS)に対し200海里を超える大陸棚の延長申請を行った。2009年9月、CLCSは日本の申請を審査する小委員会を設置し、審査が開始された。2010年も引き続き審査が行われている。

エ 漁業(マグロ・捕鯨問題など)

世界的な人口増加と食料不足の到来が予想される中、水産資源の持続可能な利用は、これまで以上に重要になっている。日本は世界有数の漁業国、水産物の消費国として、国際的な水産資源の適切な保存管理及びその持続可能な利用のための協力に積極的な役割を果たしている。

マグロ類は、広い海域を回遊するため、地域漁業管理機関を通じて資源の保存管理が行われているが、一部のマグロ類は資源の減少が深刻になっている。特に大西洋クロマグロについては、2010年3月、ワシントン条約締約国会議において、商取引の禁止対象を特定する附属書Ⅰへの掲載をめぐり議論が行われた(附属書への掲載提案は否決された。詳細は、第3章第2節2「地球環境問題」を参照)。日本は、マグロ類の漁業国であると同時に輸入国として、マグロ類資源の保存管理措置の強化に向けた議論を主導し、大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)においては、前年に引き続き東大西洋クロマグロ総漁獲量の更なる削減が、中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)においては、初めての太平洋クロマグロの漁獲規制が、それぞれ決定された。

捕鯨については、6月の第62回国際捕鯨委員会(IWC)年次会合(於:アガディール(モロッコ))において、IWCの機能改善に向けた「IWCの将来」プロセスについて議論が行われた。日本は、科学に基づく議論を尊重すべきであると強調しつつ、全ての関係国がIWC議長及び副議長が提案した「包括的決定」(5)案を基に議論を行うよう主張したが、関係国間の基本的な立場に相違があり、全会一致での決定には至らなかった。このため、IWCにおいて協議を継続することとしつつ、2011年の次回会合まで、熟考期間を設けることとなった。日本は、科学的根拠に基づき鯨類の持続可能な利用を図るべきとの立場であり、IWCの正常化に向けて引き続き取り組んでいく方針である。

(4)観光立国の推進

観光立国の実現に向け、日本政府は2003年から官民一体となってビジット・ジャパン(VJ)事業(6)を行ってきた。2009年12月には、国土交通大臣を本部長とする「観光立国推進本部」が設置され、政府一丸となった一層の取組を推進していくこととしている。

外務省は、観光を経済外交の柱の一つと位置付け、アジアからの観光客を始めとした各国からの訪日外国人の増加に資するべく、観光庁を始めとする関係省庁、地方自治体などと協力しつつ、在外公館を活用して日本の魅力の発信に取り組んでいる。具体的には、在外公館施設を利用したプロモーション、セミナーや講演会の実施、海外における観光展や見本市などへの出展、観光パンフレットの配布やビデオ上映、インターネットによる情報発信などを通じて、日本の魅力の発信に努めている。また、15の重点市場国・地域(7)においては、在外公館長を会長とするVJ事業現地推進会を計21か所立ち上げて、外国人旅行者の訪日促進に向けた連携や情報共有を図っている。さらに、政府全体として国際会議や国際スポーツイベントの開催や誘致推進に取り組んでおり、外務省は、在外公館による働きかけなどを通じて積極的に誘致活動を支援している。

訪日観光査証(ビザ)についても弾力化への見直しを行った。2010年7月1日から1年間を試行期間として、中国個人観光客に対する査証発給基準を緩和し、申請受付公館及び取扱い旅行会社の拡大並びに査証発給対象条件の緩和を図った。また、健康診断、治療などの医療及び関連サービスを観光とも連携して促進していくため、2011年1月から医療滞在ビザの運用を開始した。今後も観光庁など関係機関と連携し、出国日本人数と比較してまだ低い水準にとどまっている訪日外国人旅行者数の増加に向けて取り組んでいく方針である。

(5)ジャパン・ブランドの発信

外務省として、「人づくり」、「技術」、「文化」といった日本が誇る魅力を世界へ発信・共有し、これを日本と世界の成長につなげていくことを目指し、「ジャパン・ブランドの発信」を経済外交の第5の柱に据えた。

日本にとって「人づくり」での取組は大きな実績と更なる可能性を有する分野である。積極的な海外からの人材受入れ・育成とグローバルに活躍できる日本人の人材育成を進め、多種多様な人材が相互に刺激し合うことによって創造性を高める環境を整備するとともに、「人づくり」を通じて日本と世界の経済成長に貢献することが重要である。そのために、留学生・JICA研修員などに日本の技術や経験を学んでもらうとともに、こうした人材とのネットワークの構築を通じて、日本の技術などを海外で展開するための足がかりを作る。また、日本の人づくりの経験やノウハウそのものの海外での普及にも取り組んでいる。例えば、マレーシアでは、将来のASEAN諸国の学生の受入れも念頭に、日本の工学教育を英語で実施するマレーシア日本国際工科院を設立する準備を、日本の大学の協力の下で進めている。

「技術」の分野では、新成長戦略に規定されたグリーン・イノベーション、ライフ・イノベーションによる成長を支えるべく、環境や医療分野での日本の優れた技術・製品の普及を図っている。技術の普及に当たっては、同時に海外における知的財産権の保護が重要であることから、模倣した物品の取引の防止に関する協定(ACTA)を日本が中心となって策定した。今後はこの早期発効、加盟国拡大に取り組む。

さらに、「文化」の分野では、世界で高い評価を得ている、いわゆる「クールジャパン」と呼ばれる日本のマンガやアニメ、ファッション、デザイン、日本食などを海外へ積極的に発信するとともに、日本語の普及にも努め、これをビジネスにもつなげる取組を進めている。外務省として、在外公館のネットワークや国際交流基金のノウハウを生かしながら、多様な日本の魅力を海外へ発信することで、政府全体で推進しているクールジャパン戦略に貢献する。

このように、日本のことをもっと知りたい、交流したい、日本製品を買いたい、使いたいといった人を増やしていくために、関係省庁や民間の様々な主体と連携しつつ、日本の魅力を海外に発信し、ジャパン・ブランドを発信する取組を強力に進めていく方針である。

1 GCC:湾岸協力理事会(Gulf Cooperation Council)。バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の6か国から成る。

2 「インフラ海外展開推進本部」は「経済外交推進本部」の設置に伴い発展的に解消。

3 WTI:ニューヨーク商業取引市場の石油指標銘柄であるウエスト・テキサス・インターミディエート(West Texas Intermediate)の略。北海ブレント、ドバイとともに世界的な指標原油の一つ。

4 海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)では、沿岸国の領海を越えて200海里までの区域の海底などをその大陸棚と定めるとともに、大陸棚縁辺部が200海里を超えて延びている場合には、海底の地形・地質などが一定の条件を満たせば、沿岸国は200海里を越える大陸棚を設定できるとしている(1海里は1,852メートル)。

5 商業捕鯨、調査捕鯨といったカテゴリーを撤廃し、10年の暫定期間中、削減された捕獲頭数を認めるなどの内容。

6 具体的には15の重点市場国・地域において、在外公館長を会長とするVJ事業現地推進会を計21か所立ち上げて、外国人旅行者の訪日促進に向けた連携・情報共有を図っている。また、在外公館施設を利用したプロモーション、セミナーや講演会の実施、海外における観光展や見本市などへの出展、観光パンフレットの配布やビデオ上映、インターネットによる情報発信などを通じて、日本の魅力のアピールに努めている。

7 韓国、中国、台湾、香港、シンガポール、タイ、マレーシア、インド、カナダ、オーストラリア、米国、英国、フランス、ロシア、ドイツ。