3 北極・南極

(1)北極

ア 北極における状況変化と国際的議論の高まり

北極では、近年の気候変動の影響で海氷面積が縮小傾向にあるなど看過できない変化が起きており、地球環境問題に関する懸念が高まっている。その一方で、北極海航路の開通、資源開発などの様々な可能性の広がりも予測されている。このような状況を受け、北極に関わる国際的議論の高まりが見られており、北極圏外に位置する日本も、海洋国家として、また地球環境問題を重視する国として、北極に関わる議論に適切な形で参画していく必要がある。

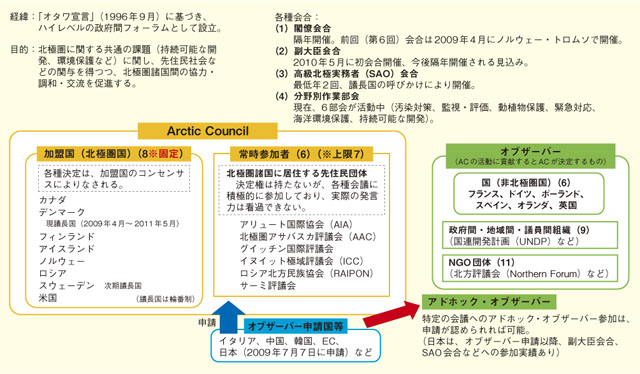

イ 北極評議会(AC)

北極評議会(AC)(下図参照)は、全ての北極圏国が参加する常設の政府間ハイレベル・フォーラムであり、近年国際的にも大きな関心が注がれている。日本は、AC加盟国間でなされる議論の動向を把握する目的で、2009年4月、橋本聖子外務副大臣がオブザーバー参加への関心を表明し、同年7月、正式にオブザーバー資格申請を行った。その後、アドホック・オブザーバー(会合ごとにオブザーバー資格を得て参加)として、副大臣会合、高級北極実務者(SAO)会合、作業部会など各種会合への参加実績を積んでいる。日本は、北極に関わる調査研究分野において実績を蓄積しており、オブザーバーとしてACの具体的な活動に貢献していく知見を十分に有していると考えている。なお、オブザーバー資格承認の決定を行えるのはACの閣僚会合のみであり、次回の会合は2011年5月に予定されている。

ウ 北極タスクフォース

2010年9月、外務省では、北極に関する日本の外交政策を分野横断的に検討していくため、「北極タスクフォース」を立ち上げ、活動を開始した。以降、同タスクフォースの下で、適切な北極政策を推進するべく協議・調整を行っている。

(2)南極

ア 南極条約

南極は、南極条約上、領土主権・請求権が凍結された地域となっている。南極で現在実質的な科学研究活動を行っている国の中には、南極の一部に領土主権・請求権を主張する国(クレイマント)と、領土主権・請求権を主張しないと同時に他国の主張も否認する国(ノン・クレイマント)がある。日本は、1951年のサンフランシスコ講和条約において南極に対する領土の請求権を放棄しており、ノン・クレイマントの立場をとっている。一方、南極条約の体制において各国は、クレイマント/ノン・クレイマント双方の対立を表面化させず、南極の環境問題などの共通の関心事項について協調して対応することに努めている。南極条約締約国の中でも、南極に基地を設けるなど、積極的に科学的調査活動を実施している国(28か国)は、南極条約協議国と称され、定期的に南極条約協議国会議を開催し、情報の交換、国際協力の促進などについて協議を行っている。日本は南極条約の原署名国及び協議国として、南極を巡る議論に積極的に参加し、南極条約体制の維持・発展を通じ、日本の国益の確保に努めている。

イ 南極条約協議国会議

毎年開催される協議国会議では、南極の環境保護、南極観測に関する事項、南極条約事務局の運営、南極観光などに関する議論を行っている。特に近年は、南極への観光客数が年間3万人を超えていることから、観光活動が南極の環境に与える影響や、南極地域における観光の適切な管理について活発な議論が行われている。

ウ 最近の活動

日本は、2010年1月に、南極条約及び環境保護に関する南極条約議定書の規定に基づき、南極で初めて6か国の基地の査察を行い、各国の条約及び議定書の遵守状況の調査を行った。これは、南極条約体制の維持のための重要な貢献であり、また、日本の今後の南極観測にとって、知見を蓄積する機会となった。