2 地球環境問題

(1)気候変動問題

ア 概観

2010年も、国連を始めとする様々な場において、気候変動対策を強化していくための包括的な国際枠組みを作る交渉が集中的に行われた。このような国際交渉の成果として、11月29日から12月10日にかけてカンクン(メキシコ)で開催された国連気候変動枠組条約第16回締約国会議(COP16)において、米中などの主要排出国を含む公平で実効的な新たな国際枠組みの構築につながる大きな成果として、「カンクン合意」が採択された。この採択に至るまでには多くの議論が積み重ねられ、日本は様々な場面で強いリーダーシップを発揮し、交渉を主導した。

例えば、菅総理大臣は、9月にニューヨークで開催された国連総会において、2009年に鳩山総理大臣が表明した、全ての主要国による、公平かつ実効性のある国際枠組みの構築及び意欲的な目標の合意を前提に、2020年までに1990年比で言えば25%の排出削減を目指すとの目標を改めて示した。また、同時に排出削減などの気候変動対策に取り組む開発途上国や気候変動の悪影響に対し脆弱な開発途上国に対する支援を、官民一体となって引き続き着実に実行していくことを表明した。日本はこの方針に基づき、2010年9月末現在で、72億米ドル以上の支援(82か国、367のプロジェクト)を既に実施した。

潘基文(パンギムン)国連事務総長のイニシアティブにより国連で設置された「気候変動資金に関するハイレベル諮問グループ(AGF)」及び「地球の持続可能性に関するハイレベル・パネル(GSP)」においても、日本は積極的な役割を果たした。AGFは気候変動問題に対処するための長期資金の財源について検討し、2010年11月に報告書を提出した。GSPは気候変動問題に焦点を当てながら、持続可能な開発への課題の解決方法について検討を行っている。

イ 森林保全と気候変動

2010年は、森林保全と気候変動の分野においても進展が見られた。世界の温室効果ガス排出量の約2割は開発途上国における森林の減少や劣化に由来するとされていることから、開発途上国の熱帯雨林などを保全することは気候変動対策における重要な柱である。

この分野で日本が果たした役割は大きい。5月にオスロ(ノルウェー)で開催された「気候と森林に関するオスロ会議」(日本からは福山外務副大臣が参加)では、REDD+(Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation、開発途上国における森林減少・劣化に由来する排出の削減など)に関する国際社会の取組の加速化・連携強化のための暫定的な枠組みである「REDD+パートナーシップ」の設立で一致し、日本及びパプアニューギニアが2010年末までのパートナーシップ共同議長国に選出された。同パートナーシップの活動の一環として、10月26日に前原外務大臣が共同議長を務め、名古屋で開催された「森林保全と気候変動に関する閣僚級会合」は、この分野で日本が発揮したリーダーシップの一つの好例であり、COP16での交渉に向けた弾みとなった。

また、11月中旬にソウルで開催されたG20及びその直後に横浜で開催されたアジア太平洋経済協力(APEC)首脳会合においても、気候変動問題に取り組む各国の強固な意志が表明され、COP16に向けた機運が高まった。

ウ COP16(カンクン)

11月29日から12月10日までカンクン(メキシコ)において開催されたCOP16には、日本から松本龍環境大臣を代表団長とし、山花郁夫外務大臣政務官、田嶋要経済産業大臣政務官、田名部匡代(まさよ)農林水産大臣政務官などが参加し、各国と緊密に連携しつつ交渉を進めた。日本はCOP16において、日本の目標である全ての主要排出国が参加する公平かつ実効的な国際枠組みを構築する、新しい一つの包括的な法的文書の早期の採択に向けて、温室効果ガス排出削減や資金援助などの主要な要素を含むバランスのとれたCOP決定の採択を目指した。会議では、開発途上国から先進国に対し、京都議定書の第二約束期間(18)の設定を求める強い意見が繰り返し表明された。しかし、一部の先進国のみに義務を課し、米国の参加や中国などへの排出削減の義務付けが見込めない京都議定書第二約束期間の設定は、世界規模の温室効果ガス排出削減につながらないことから、日本はこれには反対する立場を貫き、粘り強く交渉した。

連日の厳しい交渉の結果、2013年以降の国際的な法的枠組みの基礎になり得る、包括的でバランスの取れた「カンクン合意」が採択された。「カンクン合意」では、2009年「コペンハーゲン合意」の下で先進国及び開発途上国が提出した排出削減目標などを国連の文書としてまとめた上で、これらの目標などをCOPとして留意することとなった。これにより、日本が目指す、全ての主要排出国が参加する公平かつ実効的な国際枠組みの構築という目標に向けて交渉が前進した。懸案である京都議定書の第二約束期間の設定については、京都議定書第6回締約国会合(CMP6)の決定文書で、先進国の排出削減目標をまとめた文書に留意するとともに、京都議定書の第二約束期間に対する各国の立場を害しない旨の脚注が挿入され、京都議定書の第二約束期間の設定は受け入れられないとの日本の立場が十分に反映された。

エ 今後の動き

2011年は2013年以降の国際枠組みの在り方を巡って一層厳しい国際交渉が行われることが予想される。日本としては、真に気候変動問題に対処するために必要な、全ての主要国が参加する公平かつ実効性のある国際枠組みの構築を目指し、各国と協力して交渉を進めていく。また、国際交渉と並行して、アジアなどの様々な開発途上国との間で二国間クレジット制度(19)の構築も含め温室効果ガス排出削減に関する二国間協力についても、協議を進めていく。

(2)生物多様性

ア 生物多様性条約

様々な生物種は、その種内の個体の多様性も含めて、食物網などで示されるように複雑なつながりを持ち生態系全体の働きを支えている。生物多様性のバランスが崩れると、地球全体の環境及び食料、木材など生物資源に依存する人類の生活にも多大な影響を与えかねない。また、人類は他の生物を医療、化学などの分野においても幅広く利用しており、近年、生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の重要性が注目されている。

生物多様性条約(CBD)は、生物多様性の問題に包括的に取り組む国際的枠組みとして、1992年のリオ環境サミットで気候変動枠組条約とともに署名のために開放され、砂漠化対処条約と合わせ「リオ3条約」と呼ばれている。

2010年10月18日から29日にかけて愛知県名古屋市において松本環境大臣を議長とする生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が開催され、生物多様性に関する国際社会の高い問題意識を背景に、180の締約国、関連国際機関、NGO、報道関係者、スタッフなど合わせて1万3,000人以上が参加した。また、並行して10月27日から29日まで日本政府が主催したハイレベル・セグメント(閣僚級会合)には100か国以上の首脳や閣僚が参加し、27日には菅総理大臣が演説を行った。

COP10では、2週間にわたり交渉が行われ、日本の議長国としてのリーダーシップの下、2011年以降の新しい戦略計画「愛知目標(戦略計画2011-2020)」、遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS:Access and Benefit Sharing)に関する「名古屋議定書」が採択されるなど、歴史的とも言える成果が挙げられた。参加国からは、日本の議長国としての取りまとめ努力に対して高い評価が示された。

(ア)愛知目標(戦略計画2011-2020)

COP10では、生物多様性条約を今後10年間、効果的に実施するための世界目標について、愛知目標(戦略計画2011-2020)が採択された。採択に向けては、意欲的な目標を求めるEUと、目標の実現可能性を重んじる開発途上国との間で対立があった。しかし、最終的には閣僚間の協議の結果も踏まえて両者が歩み寄り、2050年までの中長期目標、2020年までの短期目標及び20の項目別の個別目標が採択された。

中長期目標は、日本が提案した「自然と共生する世界」となり、短期目標は「2020年までに回復力があり、また必要なサービスを引き続き提供できる生態系を確保するため、生物多様性の損失を止めるための効果的かつ緊急の行動を実施する」となった。今後10年間、各締約国は愛知目標達成に向けて、関係国・機関などと協力しつつ、それぞれの生物多様性関連施策を進めることになっており、生物多様性の損失を止めるための積極的な行動が期待される。

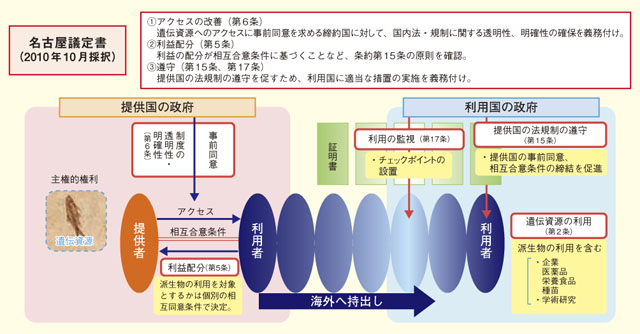

(イ)遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)に関する名古屋議定書

遺伝資源提供国の遺伝資源の利用者が利益を上げる場合に、その利益の一部を提供国に配分するための国際枠組み策定交渉を、COP10までに完了するとの生物多様性条約第8回締約国会議(COP8)(2006年3月、於:クリチバ(ブラジル))決定に基づき、COP10において、ABS議定書案の検討が行われた。条約発効以前に入手した遺伝資源にも遡って議定書を適用すべきか否かなど、幾つかの論点で遺伝資源提供国(主として開発途上国)と利用国(主として先進国)の意見対立が続いたことを踏まえ、COP10の最終日に、日本が議長国として、各国の立場を考慮した議定書の議長案を各国に提示し、同案が「名古屋議定書」として採択された。また、議定書の発効に向けた政府間委員会の設置やその作業計画が決定された。今後は、名古屋議定書の下で、提供国が国内法による規制の透明性・明確性・法的確実性を確保することにより、遺伝資源への円滑なアクセスが図られるとともに、遺伝資源の利用から生じる利益の提供国との公正かつ衡平な利益配分が促進され、更に、生物多様性の保全やその構成要素の持続可能な利用が強化されることが見込まれる。

(ウ)開発途上国支援

日本は、COP10において、生物多様性保全に関する開発途上国支援として「いのちの共生イニシアティブ」(20億米ドル)、同イニシアティブの下での生物多様性国家戦略の策定支援などに向けた「生物多様性日本基金」(10億円)及び、国際熱帯木材機関(ITTO)とCBD事務局の共同イニシアティブ支援の一環として、カンボジア及びタイの遺伝資源、森林地域の生物多様性保全のための無償資金協力を表明した。また、「遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)に関する開発途上国の能力構築などに向けた支援」(10億円)を発表した。これらの支援は開発途上国を中心とする他の締約国からも高い評価を得た。

イ カルタヘナ議定書

カルタヘナ議定書は、現代のバイオテクノロジーにより改変された生物(Living Modified Organism。以下、LMO)が、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に及ぼし得る悪影響を防止するための措置を規定している。生物多様性条約第19条3に基づく交渉において作成され2000年1月に採択された。

10月11日から15日まで、鹿野道彦農林水産大臣を議長として、愛知県名古屋市において開催されたカルタヘナ議定書第5回締約国会議(COP-MOP5)では、カルタヘナ議定書作成時に合意に至らなかった「責任と救済」に関する制度、すなわちLMOが国境を越えて移動することによって生物多様性の保全及び持続可能な利用に損害が生じた際の責任と救済の在り方について規定した「名古屋・クアラルンプール補足議定書」が採択された。同補足議定書では、損害が発生した場合に、締約国政府が責任事業者を特定し、原状回復などの対応措置を命ずることなどを規定している。この補足議定書の採択によって、LMOの輸出入に伴い生物多様性に損害が生じた場合の対応に関するルールが定められたことで、輸入国においては不安が緩和され、輸出国にとっては予測可能性が向上するため、安全な形でのLMOの輸出入が促進されることが期待される。この補足議定書は、2004年以来、6年にわたる交渉を経てようやく採択されることとなったが、日本は、補足議定書策定交渉において、COP-MOP5の議長国として積極的に各国との調整を図るなど、その取りまとめに多大な貢献を行い、各国から高い評価を受けた。

(3)ワシントン条約

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)は、野生動植物の国際取引の規制を輸出国と輸入国とが協力して実施することにより、絶滅のおそれのある野生動植物の保護を図ることを目的としている。

2010年3月にドーハ(カタール)において開催されたワシントン条約第15回締約国会議(COP15)においては、大西洋クロマグロの附属書I(商業目的での国際取引の禁止)掲載提案やサメ類及び宝石サンゴの附属書II(商業目的での国際取引には許可が必要)掲載提案などにつき議論がなされた。日本は、漁業資源の管理は、科学的な根拠に基づく持続可能な利用を基本原則として地域漁業管理機関などにおいて行われるべきとの立場である。特に大西洋クロマグロについては、2009年に大西洋クロマグロ資源の保存管理措置の強化に合意した大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)により、適切に保存・管理されるべきとの立場から、日本の主張に対してワシントン条約締約国の理解と支持を得るべく、最大限の働きかけを行った。

その結果、大西洋クロマグロ、サメ類及び宝石サンゴの附属書掲載提案は全て否決された。この結果を受け、日本は関係各国との連携・協力を強化しつつ、ICCATを通じた大西洋クロマグロ資源の保存管理において積極的な役割を果たしていくとの決意をCOP15において表明した。その他、COP15においては、アフリカゾウの一部地域個体群の附属書IからIIへの移行提案や、全てのアフリカゾウの9年間の取引停止提案が議論されたものの、いずれも採択されなかった。

(4)有害化学物質・有害廃棄物の国際管理

人の健康及び環境にとって有害な化学物質は、その製造や使用・廃棄の過程で国境を越えて取引され、大気や水といった環境中に放出されることによって、地球規模での環境汚染を引き起こすおそれがある。日本は、バーゼル条約、ロッテルダム条約、ストックホルム条約(POPs条約)、ウィーン条約など、有害物質の規制に関する多数国間条約(20)に加入し、国内において確実に実施するとともに、必要に応じて条約の規制対象物質の追加などを行っている。

ア 条約間の協力と連携の促進

バーゼル条約、ロッテルダム条約、ストックホルム条約(POPs条約)の3条約は、いずれも有害な化学物質及び廃棄物を規制し、人の健康及び環境への影響を未然に防止するという共通の目的を持っている。そのため、3条約が相互に連携する協働体制を構築し、協力を促進させるべきとの議論が進展し、2010年2月には、3条約の拡大合同締約国会議が開催された。

イ 国際的な水銀管理

2009年2月の国連環境計画(UNEP)管理理事会での決定を受け、2010年から国際的な水銀管理に関する条約の制定に向けた政府間交渉が開始された。同交渉では、2013年までに政府間交渉委員会の会合を5回開催し、条約に含まれる可能性のある事項として、水銀の供給削減と環境上適正な保管、水銀の国際貿易の削減、製品及び工程中の水銀の意図的使用の削減、水銀の大気への排出削減及び水銀含有廃棄物などについて議論する予定である。2010年6月にストックホルム(スウェーデン)で開催された政府間交渉委員会第1回会合において、日本は、水俣(みなまた)病の経験国として、①同様の健康被害や環境破壊が世界の他の国で繰り返されないよう交渉に積極的に貢献していくこと、また、②その一環として、2011年1月の政府間交渉委員会第2回会合を日本で開催するとともに、③条約の採択・署名のために2013年後半頃に開催される外交会議を日本に招致し、「水俣条約」と名付けたいと考えていることなどを表明した。

ウ オゾン層保護

成層圏のオゾン層がフロンガスなどのオゾン層破壊物質(ODS:Ozone Depleting Substances)により破壊されると、地上に達する有害な紫外線の量が増加し、人体や自然生態系に悪影響がもたらされると考えられている。日本は、「オゾン層の保護のためのウィーン条約」及び「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」を締結し、オゾン層保護に積極的に貢献するとともに、モントリオール議定書の下に設けられた多数国間基金を通じ、開発途上国を支援している。また、ODSの多くは温室効果が高いため、ODSの規制は、地球温暖化防止にも重要な役割を果たしている。2010年11月、モントリオール議定書第22回締約国会合(MOP22)がタイで開催され、オゾン層を破壊しないが温室効果の高い代替フロンであるハイドロフルオロカーボン(HFC)の扱いや、ODSのバンク対策(21)について、検討を続けていくことになった。

18 京都議定書は、先進締約国について、2008年から2012年までの期間における温室効果ガス排出削減に係る数値目標を設定しており、この約束期間は「第一約束期間」と呼ばれるのに対し、これに続く2013年以降の約束期間については「第二約束期間」と呼ばれている。

19 二国間約束の下、低炭素技術による海外での排出削減への貢献を独自に評価・クレジット化すること。

20 正式名称はそれぞれ、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」、「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」、「オゾン層の保護のためのウィーン条約」。

21 市中に出回っている冷凍空調機器の冷媒などとして使用・貯蔵されているものや、これらが廃棄物として回収され、もしくは税関などで没収されたものの破壊されずに出回っているもの。