1 日本の国際協力

(1)政府開発援助(ODA)の在り方に関する検討

2010年初めから6月にかけ、外務省はODAの在り方についての検討を行った。これは、ODAが国民の共感を十分に得ていないという認識に立ち、国民の理解と支持を得るための見直しを行うことによって、ODAをより戦略的・効果的に実施していくことを目指したものである。外務省内にタスクフォースを設け、①国際協力の理念・基本方針、②援助の効果的・効率的実施、③多様な関係者との連携、④国民の理解・支持の促進、⑤国際協力機構(JICA)といった論点を中心に議論を重ね、加えて、経済界やNGO、日本にある国際機関の代表者、各界の有識者の意見も聴取しながら作業を進めていった。

この結果を取りまとめ、6月、外務省は「開かれた国益の増進-世界の人々とともに生き、平和と繁栄をつくる ODAのあり方に関する検討 最終とりまとめ」を発表し、この中で、ODAを世界の共同利益を追求するための手段として考えていることを明記した。また、開発途上国の開発問題に関わる関係者と資金の流れが多様化する中、開発途上国への支援を、ODAだけではなくODA以外の公的資金(OOF(1))や非公的部門(企業、NGO、市民)による活動も含めた「開発協力」として捉え、ODAを開発協力の中核と位置付けている。その上で、ODAとOOFや非公的部門との連携、更には、ODAはより広い「国際協力」という枠組みの中で役割を果たすものと考えている。また、開発協力の重点分野として、①貧困削減(ミレニアム開発目標(MDGs)達成への貢献)、②平和への投資、③持続可能な経済成長の後押し(日本経済の活性化にも貢献)の三本柱を立てた。この他、戦略的・効果的な援助の実施、国民の理解と支持の促進、開発資金の動員などの取組を盛り込んでいる。

(2)日本のODA実績と主な地域への取組

ア 日本のODA実績

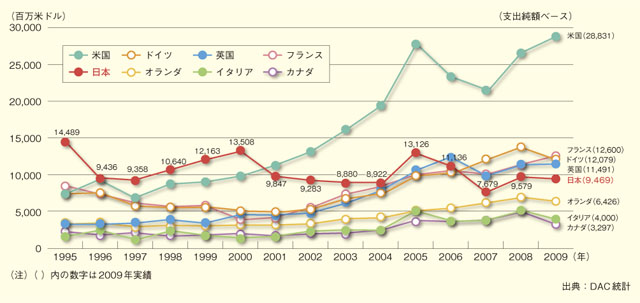

2009年の日本のODA実績(2)は、支出純額ベースで対前年比1.4%減の約94.7億米ドルとなった。これは経済協力開発機構(OECD)開発援助委員会(DAC)加盟国中では米国、フランス、ドイツ、英国に次ぐ第5位の実績であり、DAC全体のODA実績のうち7.9%を占めている。また、支出総額ベースでは対前年比5.9%減の約164.5億米ドルとなり、米国に次いで第2位である。なお、対国民総所得(GNI)比は0.18%となり、DAC加盟国中21位となっている。

イ 主な地域への取組

(ア)アジア・大洋州

アジア地域は、政治、経済、文化など、様々な面で日本と密接な関係にあり、日本の平和、安全及び繁栄にとって重要な意義を有する。2008年の日本の対アジア地域二国間政府開発援助は約44.6億米ドルで、二国間政府開発援助全体に占める割合は約30.4%(3)である。

日本は、東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国に対し、ODAによる経済・社会インフラ基盤整備などの支援を行うとともに、民間投資や貿易の活性化を図るなど、公的資金と民間の活動を有機的に連携させた経済協力を進め、同地域の発展に貢献してきた。近年は、2015年のASEAN統合に向けた協力を重視しており、域内の連結性強化のための支援や、環境・気候変動、感染症対策、海上の安全確保などの地域全体の課題に対するASEAN諸国の取組に対しても支援を行っている。また、域内格差是正の観点から、メコン地域を支援の重点地域として協力を行っている。

中国への援助については、2007年度分を最後に円借款の新規供与を終了した。また、ODAを巡る厳しい財政事情もあり、中国に対する援助額はかつてに比べ、大幅に減少している。一方、環境や感染症など日本に直接影響を与える地球規模の課題、相互理解の増進など中国と協力すべき分野は残されている。こうした状況を踏まえ、中国に対するODAは、日中関係全体や各協力の意義などを総合的に考慮しながら実施している。

(イ)アフガニスタン・パキスタン

アフガニスタンの平和と安定は、日本を含む国際社会全体の平和と安定に関わる重要な課題である。日本は、アフガニスタンを「テロの温床」にしないとの決意の下、2009年11月、「テロの脅威に対処するための新戦略」を発表し、アフガニスタンに対し、今後のアフガニスタンの情勢に応じて、2009年から概ね5年間で最大約50億米ドル程度までの規模の支援を行うことを決定した。特に、アフガニスタン自身の治安能力向上に向けた警察支援などを継続する他、元兵士を社会へ再統合させるための職業訓練及び雇用機会創出のための支援や、アフガニスタンの持続的・自立的発展のための基礎生活分野などへの支援を中心として実施し、既に約16億米ドルの支援を実施・決定済みである。

また、パキスタンは国際社会のテロ撲滅のための取組において重要な役割を担っており、同国の安定は、周辺地域ひいては国際社会の平和と安定にとって極めて重要である。そのため、テロ対策や経済改革といった諸課題に直面しているパキスタンを、国際社会が一致して後押ししていくことが必要との認識の下、日本は2009年4月に世界銀行との共催により、東京で支援国会合を開催した。日本は前述の「新戦略」に基づき、最大10億米ドルの支援を着実に実施している。また、2010年夏に発生した大規模な洪水災害に対し、日本は国際緊急援助隊・自衛隊部隊の派遣や、総額約5.68億米ドルの支援を実施している。

(ウ)中東

国際社会全体の平和と繁栄に直結する中東地域の平和と安定の確保のために、日本は、国際社会の一員としての責務と自国のエネルギー安全保障確保の両面から積極的に中東地域への支援に取り組んでいる。

イラク復興支援に関しては、日本は2003年に当面の支援として表明した無償資金協力として、15億米ドルを上回る約16.7億米ドルを供与済みである。現在は、中長期的な支援として表明した最大35億米ドルの円借款に重点を移しており、現在まで計15案件、約32.8億米ドルの供与を決定した。これらと並行して技術協力も継続しており、2003年以降、日本及び第三国での研修に4,000人以上のイラク人研修員を受け入れている。

日本は中東和平支援に積極的に取り組んでおり、1993年から2010年末までの期間で総額11億米ドル以上の対パレスチナ支援を実施してきた。2010年2月のアッバース・パレスチナ自治政府大統領の訪日に際しても、日本はパレスチナ国家建設を目指して同自治政府が策定した大綱を支援していくことを確認した。2010年度における日本の対パレスチナ支援は、総額1億米ドルに上る。さらに、日本独自の中・長期的取組として推進している「平和と繁栄の回廊」構想については、現在パレスチナ、イスラエル及びヨルダンと協力しつつ、2012年末までにジェリコ(ヨルダン川西岸地区)に農産業団地を建設することを目標として積極的に取り組んでいる(詳細については、第2章第6節1「中東和平」を参照)。

(エ)アフリカ

アフリカは、依然として深刻な貧困問題に直面している一方、豊富な天然資源や野生動植物などの自然に恵まれており、貿易・投資や観光の促進を通じた経済成長の大きな可能性を有している。日本は、アフリカが持続的な経済成長、貧困削減などを実現するため、国際社会の責任ある一員として、積極的に貢献している。

日本は、アフリカの自助努力(オーナーシップ)と国際社会による協力(パートナーシップ)を基本原則とするアフリカ開発会議(TICAD)の開催を通じて、アフリカ自身による開発課題への取組に積極的に協力している。2008年5月には、横浜においてTICAD Ⅳを開催し、2012年までのアフリカ向けODAの倍増、アフリカ向け民間投資の倍増支援などを表明した。2010年5月には、タンザニアにおいてTICAD Ⅳの支援策の履行状況を確認する第2回閣僚級会合が開催され、TICAD Ⅳの公約について進捗が見られることが評価された。日本からは、今後2年間で最大20億米ドル相当のインフラ案件に関わる円借款を実施すること、次回フォローアップ会合までに保健などのMDGs関連分野で約10億米ドルの支援を行うことを表明した。

(3)地球規模課題

ア ミレニアム開発目標(MDGs)達成に向けた取組

近年、貧困、感染症、環境破壊といった開発課題は、国際社会が協調して対応すべき地球規模の問題として捉えられている。多様かつ複雑に関連し合う開発課題の解決に向け、国際社会が努力を結集する上での羅針盤となってきたのが、国連の定めたMDGsである。MDGsは、2000年9月にニューヨークで開催された国連ミレニアム・サミットにおいて採択された国連ミレニアム宣言と、1990年代に開催された主要な国際会議やサミットで採択された国際開発目標を統合し、2015年までに達成すべき8つの目標としてまとめられた。日本は、MDGs達成の基礎となる概念として、国連やG8、APECを始めとする国際会議や二国間の対話の場で一人ひとりの人間に着目した「人間の安全保障」の普及に努めている。また、二国間支援や国連に設置した人間の安全保障基金などを通じた支援により、同概念に基づき、保健、教育分野などを中心とした支援、更には分野横断的な支援を行うなど、国際社会の一員としてMDGs達成に向け、積極的な貢献を行っている。

(ア)MDGs達成に向けた取組

2010年は、国連ミレニアム宣言の採択から10周年に当たる節目の年であり、過去10年間の成果と残された課題に関する議論が活発に行われた。2015年までの目標達成に向け、国際社会の一層の努力が求められる中で、日本は特に進捗が遅れている保健及び教育分野に焦点を当て、MDGs達成に向けた取組を一層強化していくこととした。

6月のG8ムスコカ・サミット(於:カナダ)で菅総理大臣は、母子保健の改善は、日本が重視する人間の安全保障の観点からも重要であるとし、G8首脳が打ち出したムスコカ・イニシアティブの下、母子保健分野における2011年から5年間で最大500億円規模の追加的支援を表明した。さらに、9月のMDGs国連首脳会合において、菅総理大臣は、2011年からの5年間で保健分野において50億米ドル、教育分野において35億米ドルの支援を行うことを「菅コミットメント」として国際社会へ約束した。併せて、MDGs達成に向けた幅広い関係者の連携を強化するために、2011年に日本で国際会議を開催することも提案した。

a 保健分野

日本を含む国際社会の様々な努力の結果、三大感染症(HIV/エイズ、結核、マラリア)による世界全体での死亡者数が減少した他、5歳未満で死亡する子供の数が、1990年の年間1,250万人から2008年には年間880万人にまで減少した(4)。しかし、世界では依然として年間430万人(2009年)が三大感染症により死亡している(5)他、310万人の新生児(6)と34万人の女性(7)が治療可能な原因で命を落としており、国際社会の更なる取組の強化と拡大が急務となっている。MDGs国連首脳会合の機会に日本が発表した新国際保健政策は、このような現状を踏まえ、世界エイズ・結核・マラリア対策基金(世界基金)への当面最大8億米ドルを含む保健分野への50億米ドルの支援を基に、他の開発パートナーと共に43万人(8)の妊産婦と1,130万人の乳幼児の命を救うことなどを目指している。この政策では、日本の母子保健支援モデル「EMBRACE」(9)を提示した他、世界基金などを通じた三大感染症対策の強化や、ポリオ及び鳥・新型インフルエンザ対策などの国際的な公衆衛生緊急事態への支援を掲げている。さらに、日本は成果の重視、プロセスの透明性の確保及び開発途上国、援助国、学術界、NGOや市民社会、民間セクターも含めたパートナーシップの強化を通じて、MDGs達成を含む保健課題に取り組んでいく姿勢を国際社会に示した。

b 教育分野

MDGs国連首脳会合において「新教育協力政策2011~2015」を発表した。この新政策の下、日本は人間の安全保障の実現の観点から、基礎教育分野への支援、疎外された子供や脆弱層など支援の届きにくい層への支援、初等教育修了者の教育の機会継続に配慮した支援などを重点的に行い、MDGs及び「万人のための教育(EFA: Education for All)」目標の達成を目指している。具体的には、学校・コミュニティ・行政が一体となって包括的な学習環境改善を行う基礎教育支援モデル「スクール・フォー・オール」に基づいた支援を行っていく。各国のニーズに応じた教師教育や授業研究、施設や衛生面に配慮した安全な学習環境、コミュニティ参加型の学校運営、成人識字教育、貧困層や障害者などのあらゆる人々に配慮した教育などの支援を実施・促進し、少なくとも700万人(延べ2,500万人)の子供に質の高い教育環境を提供していく考えである。ファスト・トラック・イニシアティブ(FTI)関連基金(10)に対する支援も引き続き実施する。

c 農業分野

日本はMDGs達成に向け、保健・教育以外の分野においても様々な取組を進めている。例えば、日本は農業分野の支援を貧困削減の手段として、また、地球規模の課題である食料問題の解決に資するものとして重視し、積極的に取り組んでいる。2009年のG8ラクイラ・サミット(於:イタリア)で表明した、インフラを含む農業関連分野における少なくとも30億米ドルの支援については、収穫後の損失を低減する観点から、生産段階のみならず流通段階までの幅広い支援を重視し、着実に実施している。研究開発では、主に日本などの支援で実施されたネリカ米(11)の研究が2010年の南南協力の優良事例として国連から表彰された。

d 水・衛生分野

水・衛生分野では、日本の経験、知見や技術を生かし、ソフト・ハード両面での包括的な支援を実施している。1月には東京で国際衛生年フォローアップ会議を開催し、衛生問題の解決に向けた重要な課題について議論を行った。さらに、12月には、日本の主導で国際衛生年フォローアップ決議が国連総会で採択された。

e その他の取組

日本は、世界の開発需要に対応するためには、より幅広い資金源を動員することが不可欠であるとの認識の下、6月に「開発のための革新的資金調達に関するリーディング・グループ」(12)の議長国に就任した。12月には東京で同グループの第8回総会を開催し、これまでにない新たな手段により、持続性と予測可能性を備えた形でODAを補完する新たな開発資金を動員するための議論をリードした。日本は引き続きMDGs達成に向けた国際社会の幅広い取組を主導していく考えである。

(イ)人間の安全保障の推進

グローバル化が進展する中、国内紛争の国際化、感染症の広まり、経済・金融危機、貧困問題など、人々の生活を脅かす脅威もまた多様化・深刻化しており、国家の枠組みだけでは十分に対応することは困難になってきている。日本は、このような状況に効果的に対応するため、国家の安全保障を補完するものとして、人間の安全保障の理念を推進している。同概念は、多様な脅威にさらされている人間一人ひとりに着目し、保護と能力強化により人間それぞれの持つ豊かな可能性を実現し、人づくり、社会づくりを通じて、国づくりを進めようとする考え方である。これまで日本は、二国間・多国間の会議での議論などを通じ、同理念の国際的な普及に努めてきた。日本が人間の安全保障を外交の柱と位置付けてから10年という節目の年に当たる2010年は、このような日本の取組が大きく進展する年となった。4月には人間の安全保障に関する国連事務総長報告が発表され、5月には同報告書を受け、国連総会において人間の安全保障に関する初めての公式討論が開催された。7月には人間の安全保障に関して初となる国連総会決議が全会一致で採択され、同概念につき引き続き議論をすることとなった。日本はこのような概念の普及活動にとどまらず、日本のイニシアティブにより国連に設置された人間の安全保障基金や、草の根・人間の安全保障無償資金協力などの二国間支援を通じ、人間の安全保障の実現に引き続き取り組んでいく。

イ 緊急・人道支援

日本は、国際緊急援助隊の派遣、緊急援助物資の供与、緊急無償資金協力などを通じ、災害発生時から早期復興にかけて継ぎ目のない支援を実施している。例えば、2010年1月のハイチにおける大地震及び8月のパキスタンにおける洪水の際には、国際緊急援助隊・医療チーム及び自衛隊部隊の派遣、テントなどの緊急援助物資の供与を行うとともに、緊急無償資金協力により、それぞれの国で保健、医療、シェルターなどの分野での支援を行った。また、9月には各国の捜索・救助専門家の協議の場である国際捜索・救助諮問グループ(INSARAG)の初めての世界規模の会合を神戸で開催した。

防災分野に関しても、日本は防災大国としての知見と経験を生かし、開発途上国への技術・インフラ支援に加え、国連諸機関・世界銀行との緊密な協力を行った。さらに、日中韓防災担当閣僚級会合の開催やASEANなどの枠組みにおける情報共有の推進など、アジア地域における連携を促進している。

(4)科学技術分野における国際協力

科学技術は国防・経済・産業など様々な分野の国力の源泉の一つである。また、持続可能な成長、気候変動、感染症、エネルギー、水・食料など地球規模の課題に取り組む上でも、世界トップレベルの科学技術を有する日本に対する国際社会の期待は高く、科学技術と外交の連携の重要性は高まっている。6月に閣議決定された「新成長戦略」において、科学技術外交の推進が謳(うた)われており、日本は、海外の優れた研究者・研究機関との連携や大規模科学研究における他国との協力などを通じ、日本と世界の科学技術の発展、高度な科学技術を活用した各国との関係強化などの取組を積極的に推進している。

ア 各国・地域との科学技術協力

日本は6月にエジプト、9月にスペインと科学技術協力協定に署名(13)した他、米国、中国など8か国と二国間会合(14)を行い、科学技術協力の現状、今後の協力の方向性や在り方などを協議した。特に、米国との間では閣僚級の会議を開催し、両国の科学技術協力強化に向けた議論を行った。また、開発途上国との間で地球規模課題に関する共同研究などを進めるためのODA(15)を推進した。さらに、東アジア地域の科学技術力の向上や地域共通課題に対処するために、10月の東アジア首脳会議(EAS)において、菅総理大臣から、地域的な科学技術協力を推進する「東アジア・サイエンス&イノベーション・エリア」構想を提案した。

また、気候変動とエネルギー問題が顕在化する中で、究極のエネルギー源と期待される核融合に関し、日本は熱核融合実験炉を建設・運用するイーター(ITER)計画を欧州連合(EU)と共に主導している。30年以上に及ぶこの計画では、参加7か国・地域による技術面、政治・財政面の協力が必要であるが、日本はITER機構(2010年に本島修ITER機構長が就任)を引き続き支援し、事業の成功を目指している。

イ 宇宙分野における協力

国連では宇宙航空研究開発機構(JAXA)の堀川康技術参与が、日本人初の国連宇宙空間平和利用委員会(COPUOS)本委員会の次期議長に就任することが事実上確定し、日本は国際的な規範づくりに対する積極的な姿勢を示した。

6月の小型惑星探査機「はやぶさ」の地球帰還の成功は、日本のみならず、国際社会に希望と感動を与えた。また、9月に打ち上げられた準天頂衛星「みちびき」は、米国の測位衛星GPSを補完・補強するものであるが、日本以外のアジア太平洋地域においても利用の可能性がある。その他、8月に起きたチリ鉱山落盤事故の際には宇宙活動用に開発された宇宙下着や宇宙食を現地に届けるなど、宇宙技術は災害時の国際協力にも役立っている。

「人間の安全保障」は、グローバル化した世界における国際関係の新たな理念の一つとして、日本が行っている特徴ある提案です。これは、平和的発展と協力を重視する日本の価値観に由来しつつ、我々が地球市民として堅持すべき普遍的な責任や価値があることを肯定するものです。

「人間の安全保障」という言葉は、国際連合開発計画(UNDP)の人間開発報告書1994年版において初めて使われ、緒方貞子(16)氏とアマルティア・セン(17)氏を共同議長とする人間の安全保障委員会において取上げられました。この理念は、所得に留まらず、正義と身体的安全、保健や教育へのアクセス、生活の保全といった、貧困層や社会から取り残された人々の生活を左右する様々な要因に対処するための開発理念の基礎として理解されるようになりました。

人間の安全保障は、破綻寸前の国家に対応するためのアプローチとしては、例えば「保護する責任」という考え方に比べ、より協調的で、対象となる国を脅かすことが少ないものとして多くの人々から捉えられています。

実際のところ、人間の安全保障を通じた支援は、経済的・身体的脅威にさらされた集団の幸福を守るために、早い段階から分野横断的に対応することを可能にするものであり、他の政策を代替するというよりも、補完するという重要な意義を有しています。日本の主導的な役割の下、人間の安全保障は各国政府だけでなく、経済界や非政府組織(NGO)からも支持を集めてきました。人間の安全保障の重要性が増し続けることは確かなように思われますし、日本のリーダーシップが引き続き欠かせません。

前世界経済フォーラム副会長(元UNDP総裁)

マロック=ブラウン

1 OOF: Other Official Flows

2 ODAについては、外務省が別途発刊する「政府開発援助(ODA)白書 日本の国際協力」外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo.html)を参照。

3 支出総額ベース。

4 2010年9月10日にユニセフが発表した、5歳未満児の死亡率についての最新数値UNICEF2010に基づく。

5 国連エイズ合同計画(UNAIDS)「Report on the global AIDS epidemic 2010」(2010)、世界保健機関(WHO)「WHO REPORT 2010 Global Tuberculosis Control」(2010)、同「World Malaria Report 2010」(2010)。2009年の死亡者数。

6 Rajaratnam JK, Marcus JR, Flaxman AD他「Neonatal, postneonatal, childhood, and under-5 mortality for 187 countries, 1970-2010: a systematic analysis of progress towards Millennium Development Goal 4. Lancet 2010; 375: 1988-2008.」

7 WHO/PMNCH news April 16 2010(http://www.who.int/pmnch/media/mnchnews/2010/20100416_globemail/en/index.html).

8 本政策発表時以降、国連において再検討された最新の妊産婦死亡率の結果を踏まえ、68万人という目標を更新したもの(2011年3月更新)。

9 EMBRACE: Ensure Mothers and Babies Regular Access to Care

10 ファスト・トラック・イニシアティブ(FTI)は、2015年までの初等教育の完全普及の達成促進を目指す国際的な支援の枠組みであり、2002年4月に設立された。FTI関連基金には、多国間信託基金や教育計画策定基金を通した支援があり、日本も2007年度から拠出を行っている。

11 NERICA: New Rice For Africa。病気や乾燥に強いアフリカの在来稲と、高収量のアジア稲を交雑した稲の総称。国際農業研究協議グループ(CGIAR)傘下のアフリカ稲センターが1994年に初めて交雑に成功した。

12 2006年3月に開催された「革新的開発資金源に関する閣僚会合」(パリ会議)を機に、①開発のための革新的資金調達メカニズムに関する各種イニシアティブの促進、②航空券連帯税の実施、③その税収の使途を含む制度構築の推進などを目的として、フランス主導で立ち上げられた、国を参加単位とする協議のための会合。

13 日本は、32の科学技術協力協定を署名又は締結しており、締結済みの31の協定については、46か国に適用されている。

14 2010年は、中国、ハンガリー、ロシア、イスラエル、米国、ニュージーランド、カナダ、ブラジルとの間で合同委員会を開催した。

15 地球規模課題対応国際科学技術協力事業(SATREPS):開発途上国のニーズに基づき、外務省、JICA、文部科学省、科学技術振興機構(JST)、日本学術振興会(JSPS)が連携して、対象国・地域の大学・研究機関と環境・エネルギー、生物資源、防災、感染症対策などの分野で共同研究や能力向上支援を実施。2010年度は共同研究17件を採択。

16 元国連難民高等弁務官。

17 前英国ケンブリッジ大学トリニティー・カレッジ学長。