1 サブサハラ・アフリカの地域情勢

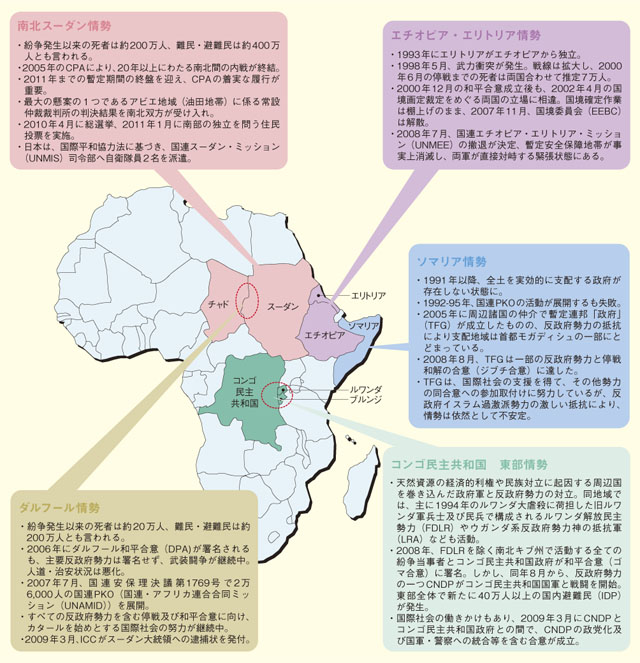

(1)スーダン情勢

2010年も南北和平とダルフール情勢の双方について重要な展開が見られた。

2005年に締結された南北包括和平合意(CPA)履行を中心とする和平プロセスは、最終局面を迎えている。CPAに基づき、2010年4月に総選挙が実施された。12月には、南部スーダンの分離独立の是非を問う住民投票の有権者登録が概ね順調に終了し、国外や北部の居住者を含む400万人近い「南部住民」が登録を行った。2011年1月には住民投票が行われ、2月に約99%の住民が分離独立に賛成し、7月にも南部スーダンが独立する見通しとなった。一方、南北境界に位置する産油地帯アビエ地域の帰属を問う住民投票、2011年7月のCPA失効後の南北境界線の画定や石油収入配分などの諸課題の解決は、2011年に持ち越されることとなった。

ダルフールに関しては、スーダン政府と最大の反政府勢力である「正義と平等運動(JEM)」が、2010年2月に和平に向けた枠組み合意に署名したものの、その後政府軍や諸反政府勢力間で戦闘が再発するなど、一進一退の状況が続いている。

9月の国連総会に合わせ開催されたスーダンに関するハイレベル会合、11月のスーダンに関する安保理閣僚級会合、住民投票に関する国連監視パネルの設置など、国際社会はスーダンにおける和平に対する支援を積極的に実施している。日本としても7月の西村智奈美外務大臣政務官によるスーダン訪問や11月の安保理閣僚級会合への松本剛明外務副大臣の出席などを通じ、南北政府要人に対する和平の進展に向けた働きかけを積極的に行っている。また、住民投票の実施支援のために、他国に先駆けて約7.7億円の資金協力を実施した他、2011年1月の住民投票に際しては、国際平和協力法に基づき官民15名からなる住民投票監視団を派遣した。

(2)東部アフリカ情勢

ソマリアでは、暫定連邦「政府」(TFG)を中心として和平推進のための努力が行われているが、反TFG武装勢力の攻勢により進展を見ていない。情勢が不安定なソマリアは、海賊やテロの温床となっており、7月には、ウガンダにおいてソマリアに関連するテロ事件が発生した。日本は、国際社会と協調し、治安強化や人道・インフラなどの分野を重点として対ソマリア支援を実施している。9月に行われた国連ハイレベル会合では、前原外務大臣が、日本の現状認識と、支援継続の方針などを表明した。

ケニアでは、2008年に発足した連立政権が、従来の課題である土地問題、憲法改正、汚職対策などに引き続き取り組み、8月には、大統領権限の制限や土地所有権の見直しなどを盛り込んだ改正憲法の国民投票が平穏に実施された。

国連平和維持活動(PKO)が2008年7月末に任務を終了したエチオピア・エリトリア国境付近では、両国軍が対峙(じ)し、緊張状態が続いている。6月、エリトリアとジブチは、カタールの仲介で国境画定作業の実施に合意し、エリトリアはジブチとの武力衝突前の位置まで部隊を撤退した。

エチオピアでは、5月に国会選挙が実施され、現与党が圧倒的多数の議席を獲得し、メレス首相が再選された。タンザニアでは、10月に大統領選挙と国民議会選挙が実施され、それぞれ現職のキクウェテ大統領と与党革命党が勝利した。

(3)南部アフリカ情勢

ジンバブエでは、2011年の憲法改正に向けたヒアリングなど新憲法草案の準備プロセスに一定の進展があった。しかし政治合意(GPA)のその他の部分の履行については旧与野党間の対立が解消されず、進展は見られなかった。

マダガスカルでは、2009年3月に憲法手続にのっとらない形で発足した「暫定政府」の統治が続いている。国際社会が事態の収拾に向け仲介を試みているものの、「暫定政府」が国民投票を一方的に強行する(11月)など、依然として混乱は続いている。

南アフリカのズマ政権は、同国経済が伸び悩む中、雇用対策や貧困層への行政サービス強化などを優先課題に掲げて取り組んでいるが、成果が不十分であるとする労働組合や公務員による抗議デモも発生した。アフリカ初の開催となった2010FIFAサッカーワールドカップ(W杯)は、事前に治安上の問題やインフラ整備の遅れなどが指摘されたが、成功裏に開催された。

南部アフリカ開発共同体(SADC)は、域内共通の地上デジタルテレビ方式を議論するため、11月に通信大臣会合を開催した。これまで主に検討されてきた欧州方式の採用を原則としつつ、各国の判断による日本方式の採用も妨げないこととされた。これを受け、アンゴラが日本方式の支持を決定した。

(4)中部アフリカ情勢

コンゴ民主共和国では、2011月11月に予定されている次回大統領選挙へ向けた準備が開始された。同国東部で周辺住民に対する暴力や略奪行為を続ける武装勢力の資金源とされる違法鉱業を取り締まるため、9月、同政府は、南・北両キブ州及びマニエマ州における鉱物資源採掘の一時停止を決定した。同国に展開中の国連PKOは、7月に国連コンゴ民主共和国ミッション(MONUC)から国連コンゴ民主共和国安定化ミッション(MONUSCO)に改称した。ブルンジ(6月)やルワンダ(8月)においては大統領選挙が実施され、それぞれ現職大統領が再選された。

(5)西部アフリカ情勢

大統領選挙の実施が長年の懸案となっていたコートジボワールでは、10月(第1回)及び11月(第2回、決選投票)に投票が実施された。決選投票の結果を巡り、国際社会がウワタラ候補(新大統領)への支持を一致して表明したにもかかわらず、バグボ候補(前大統領)が権力の移譲に応じず、政治的混乱に陥った。一方、2008年末のクーデター以降、暫定軍事「政府」による統治が続いてきたギニアでは、6月(第1回投票)及び11月(第2回投票)に大統領選挙が実施され、12月にコンデ新大統領が就任し、民主化プロセスが進展した。ニジェールでは2月にクーデターが発生したが、「暫定政権」の下で10月に国民投票が行われ、新憲法が採択された。

(6)地域機関・準地域機関との協力

アフリカ53か国・地域が加盟する世界最大の地域機関であるアフリカ連合(AU)は、ダルフール地域やソマリアへの平和維持部隊派遣に加え、ニジェール、コートジボワールにおける政治的混乱時の積極的な調停活動など、平和・安全保障分野で積極的な役割を果たした。2010年初めには、アフリカ開発のための新パートナーシップ(NEPAD)がAUに統合されるなど、開発分野でも役割を増している。日本は、8月のピンAU委員長訪日の際に「日・AU協力強化に関する共同コミュニケ」を発表するなど、AUとの関係強化に努めている。

南部アフリカ開発共同体(SADC)を始めとするアフリカの「地域経済共同体(RECs)」も、関税同盟など経済分野での取組に加え、地域の平和と安定の維持についても積極的に取り組んでおり、重要性を増している。6月、日本は東部アフリカ諸国の政治経済面での協力関係を深化させている東アフリカ共同体(EAC)に対する常駐代表を任命した。(1)

(7)交流の強化

2010年も、引き続きサブサハラ・アフリカの各国・地域との間で、活発な要人往来が行われた。日本からは、3月に、皇太子殿下が初のサブサハラ・アフリカ御訪問としてガーナ及びケニアを公式に御訪問になった。5月には、岡田外務大臣が南アフリカ及びタンザニアを訪問した他、7月には西村外務大臣政務官がスーダン及びウガンダを、8月には藤村修外務副大臣が官民合同ミッションを率いて南アフリカ、アンゴラ、ナミビアを訪問した。アフリカからは、ガーナ、ガボン、ボツワナ及びジブチの大統領、ケニア及びタンザニアの首相、アフリカ連合(AU)委員長などが訪日し、協力関係強化に向け、各種の会談・協議などを行った。

1 中川坦・駐タンザニア大使が兼任。