1 ロシア

(1)日露関係

ア 対露外交の位置付け

ロシアは、日本にとってアジア太平洋地域における重要な隣国である。特に、近年ロシアはアジア太平洋地域との関係強化を目指す方針をとっており、極東・東シベリア地域をこの地域に統合していくことによって、東シベリア以東の開発を活発化させる方針を示している。

このような中、日露経済関係は近年着実に拡大しているが、日米、日中に比べて貿易の規模はそれぞれ8分の1、13分の1程度に留まっており、今後日露間で経済関係をより強化していく余地がある。また、ロシアは国際社会における主要国の一つであり、国際舞台においても日露が協力を強化できる分野は多い。

その一方、日露関係にとって最大の懸案である北方領土問題については、第二次世界大戦後65年以上を経過した今も解決に至っていない。日本政府としては、このような現状を踏まえ、あらゆる分野において日露関係を発展させつつ、北方領土問題の解決を図っていく考えである。

イ 北方領土問題と平和条約交渉

日本政府は、日本固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して、平和条約を締結するとの基本方針の下で、日ソ共同宣言(2)、東京宣言(3)、イルクーツク声明(4)などこれまでの諸合意及び諸文書に基づき、精力的にロシア政府との間で交渉を行っている。2010年には鳩山政権下において、G8外相会合の際に日露外相会談(3月、於:カナダ)が、核セキュリティ・サミットの際に日露首脳会談(4月、於:米国)が実施された。その後、菅政権発足直後に行われたG8ムスコカ・サミットの際の首脳会談(6月、於:カナダ)では、メドヴェージェフ大統領から、領土問題は解決できない問題ではない、双方に受入れ可能な解決策を模索していきたいとの発言があり、両首脳は、首脳レベルを始め、高いレベルでの話合いを通じ、前進を図っていく必要があるとの認識で一致した。

しかしながら、2010年後半には、ロシア側において、7月初めの択捉(えとろふ)島における軍事演習の実施、「第二次世界大戦終了の日」の制定(5)、そして11月1日のメドヴェージェフ大統領による国後島訪問と、日本としては看過できない動きが続き、日本政府としてそれぞれに対し、様々なレベルで抗議などを行った。

このような状況の中、アジア太平洋経済協力(APEC)会合の際の首脳会談及び外相会談(11月、於:横浜)では、双方の原則的立場を踏まえた議論が行われるとともに、双方は、領土問題の解決を含め、今後ともあらゆる分野で関係を発展させていくことで一致した。こうした流れを受け、前原外務大臣は2011年2月に訪露し、外相会談において、領土問題に関する日本の基本的立場を改めて明確に伝えるとともに、ロシア政府要人の北方四島訪問が相次いでいることに遺憾の意を伝達した。その上で、両外相は、これまでの両国間の諸合意に基づいて双方にとって受入れ可能な解決策を模索する必要があり、静かな環境下で協議を継続していくことで一致した。

また、日本は、北方領土問題の解決のための環境整備に資する事業にも積極的に取り組んでいる。北方四島への渡航などに関する枠組みとして、四島交流、自由訪問及び墓参(6)を実施すると同時に、北方四島を含む日露両国の隣接地域における協力として、防災や生態系保全などの分野での協力を進めている。

ウ 日露経済関係

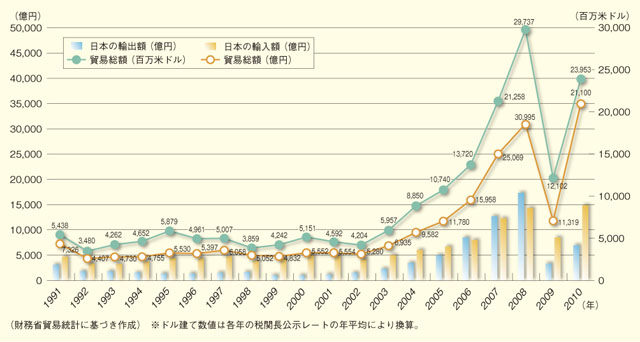

日露経済関係は近年着実に拡大している。2009年には、経済・金融危機の影響などにより、2008年に比べ貿易額が大きく減少したものの、2010年は、約240億米ドルと回復傾向にある。

近年、ロシアが極東・東シベリア地域の発展を通じたアジア太平洋地域への統合を目指していることを受け(7)、日露政府間では、極東・東シベリア地域における互恵的な協力の促進に取り組んでいる。また、ロシアが重視する経済の「近代化」についても、省エネルギー分野を始めとする、日本の高い技術力を生かした協力に取り組んでいる。こうした流れを受け、2011年2月に訪露した前原外務大臣は、フリステンコ産業貿易相との間で「貿易経済に関する日露政府間委員会」(8)の第9回会合を開催し、日露間の互恵的な経済関係の進捗につき議論した上で、2011年中にロシアにおいて官民の円卓会議を開催することで原則的に一致した。

エネルギー分野では、日本企業も参加した石油・天然ガスプロジェクトであるサハリンI・IIが順調に進んでいる他、東シベリアにおける石油・天然ガスの日露共同探鉱事業において、原油・ガスが発見された。2012年にロシアのウラジオストクで開催されるAPEC首脳会議に関連して、会議開催のためのインフラ整備事業に日本企業が参加するなどの協力も行われている。その他、シベリア鉄道を利用した輸送・物流、情報通信などの分野でも協力が進んでいる。

日本は、1994年以降、ロシア国内6都市に日本センターを設置し、将来のロシア経済を担い、日露経済交流の分野で活躍する人材の発掘・育成のため、経営関連講座、訪日研修、日本語講座などを実施している。これまでに約4万9,000人が受講し、約3,900人が訪日研修に参加した。同センターは、日露貿易投資促進機構(9)のロシア国内における支部としても、両国企業間の連携促進などの様々なビジネス支援の活動を積極的に行っているほか、日本の地方自治体によるロシアへのミッション派遣を支援するなど、地域間経済交流にも貢献している。

エ 様々な分野における日露間の協力

日露間では、国際場裏において、北朝鮮、イラン、アフガニスタンといった主要な地域問題の解決に向けた協力を進めている。

防衛交流の分野では、7月に海上自衛隊の護衛艦が訪露し、共同訓練を実施した。ロシアからは、6月に空軍総司令官、9月に参謀総長が、また、10月にロシア軍艦艇が訪日した。治安当局間では、7月の海上保安庁長官のロシア訪問、10月のロシア国境警備局艦艇の小樽訪問及び日露合同訓練など、活発な交流が行われた。また、横浜APECの際の外相会談において、日露刑事共助条約(2009年5月署名)の批准書の交換を行い、同条約は2011年2月11日に発効した。

また、日露青年交流事業の枠組みに基づき、300人を超える両国の青年が様々な分野で交流を行った。モスクワにおける「ジャパン・ポップカルチャー・フェスティバル2010」や、日本におけるロシア文化フェスティバルの開催など、文化交流も活発に進められた。

(2)ロシア情勢

ア ロシア内政

メドヴェージェフ大統領とプーチン首相との二頭体制はこれまでのところ順調に機能していると見られる。メドヴェージェフ大統領は、プーチン前大統領(現首相)の路線を継承しつつ、経済の「近代化」を引き続き重視し、そのための賢明な政治や経済外交を推進する意向を表明している。また、自由と法の尊重、汚職対策、司法改革、報道の自由、民主主義の発展、官僚制度の改善、内務省改革、北コーカサス対策などに取り組んだ。

政治・社会面では、国民生活向上を重視し、年金増額の他、教育、保健などの「優先的国家プロジェクト」に取り組んだ。治安面では、3月にモスクワの地下鉄で、2011年1月にはモスクワ郊外のドモジェドヴォ空港でテロ事件が発生し、また、ロシア南部の一部の地域では治安機関を狙ったテロが多発するなど、治安安定化の兆しは見えない。

イ ロシア経済

経済・金融危機からの回復の道のりは十分とは言えないが、他国との比較では中程度のペースで回復している。国内総生産(GDP)成長率は、夏の干ばつなどの影響により、当初の予想を下回る4%となった。とはいえ、国内需要は堅調であり、国内投資は第3四半期以降、回復が顕著である。物価上昇率は、干ばつなどの影響により政府予測を上回り、8.8%となった。また、財政状況については、原油価格が予算上の想定価格よりも高く推移しているため、歳入増が見込まれること、歳出面でも支出が削減されていることなどから、財政赤字が政府の当初予測を下回る可能性がある。

ウ ロシア外交

ロシアは、メドヴェージェフ大統領の「近代化のための外交」という方針の下、関係各国と協力を進めつつ、発展するアジア太平洋地域への統合を通じて、極東・東シベリアの開発を行うことを目指している。また、エネルギー分野などでの実務協力を通じ、あらゆる国・地域と関係発展を図る姿勢をとっている。

米国との間では、6月のメドヴェージェフ大統領訪米時に、米露両国が対等・互恵の立場で近代化協力を進めていくことで一致した他、2011年2月に、第一次戦略兵器削減条約(START I)の後継条約(新START条約)に関する批准書を交換し、同条約が発効した。EUとの間では、6月に「近代化のためのパートナーシップ」を進めていくことを取り決めた。

中国とは、両国指導者の相互訪問を通じ、戦略的パートナーシップ関係を対外的にアピールし、また、上海協力機構やBRICs首脳会合など多国間の枠組みでも提携していく立場を示している。9月、メドヴェージェフ大統領訪中に際し、中露両国は、パートナーシップ及び戦略的協力関係の全面的深化に関する共同声明・第二次世界大戦終結65周年共同声明などを発表した。

独立国家共同体(CIS)諸国は依然としてロシア外交の優先地域と位置付けられている。2010年、ロシアは、地域における経済統合の取組の一環として、カザフスタン、ベラルーシと関税同盟を結成した。

2 ソ連によるサンフランシスコ平和条約の署名拒否を受け、1955年6月から1956年10月にかけて、日ソ間で個別の平和条約を締結するために交渉を行ったが、色丹(しこたん)島、歯舞(はぼまい)群島を除き、領土問題について意見が一致する見通しが立たなかった。そのため、平和条約に代えて1956年10月19日、日ソ両国は、戦争状態の終了、外交関係の回復などを定めた日ソ共同宣言(両国の議会で批准された条約)に署名した。同宣言第9項において、平和条約締結交渉を継続すること、平和条約締結後に歯舞群島及び色丹島が日本に引き渡されることが合意されている。

3 1993年10月のエリツィン大統領訪日の際に、同大統領と細川護熙(もりひろ)総理大臣との間で署名された宣言。第2項において、領土問題を、北方四島の帰属に関する問題であると位置付け、四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結し、両国関係を完全に正常化するとの手順を明確化するとともに、領土問題を、①歴史的・法的事実に立脚し、②両国の間で合意の上作成された諸文書及び③法と正義の原則を基礎として解決するとの明確な交渉指針を示した。

4 1956年の日ソ共同宣言が両国間の外交関係回復後の平和条約締結に関する交渉プロセスの出発点を設定した基本的な法的文書であることを確認し、その上で1993年の東京宣言に基づき、四島の帰属の問題を解決することにより平和条約を締結し、日露関係を完全に正常化するため、今後の交渉を促進することで合意した。

5 1995年3月13日No.32-FZ「ロシアの軍事的栄光の日及び記念日に関する」連邦法第一条1を改正し、日本が第二次世界大戦降伏文書に調印した9月2日を、第10番目の記念日「第二次世界大戦終了の日」として追加。

6 四島交流、自由訪問及び墓参は、日露両国いずれか一方の法的立場をも害するものとみなしてはならないとの共通の理解の下に設定された枠組み。1992年から、四島交流の枠組みの下で日本国民と北方四島の住民との間で相互訪問が実施されている。自由訪問は1999年に設定された、北方四島の元居住者などによる、最大限簡素化された北方四島訪問の枠組み。北方墓参は1964年から断続的に実施されており、対象者は元島民及びその家族。

7 2007年には、「2013年までの極東・ザバイカル経済社会発展連邦目的プログラム」が承認され、2012年APECのウラジオストク開催が決定した。2010年も、メドヴェージェフ大統領、プーチン首相による極東・シベリア地域の訪問が相次ぐなど、極東・東シベリア地域重視の姿勢が示されている。日本側は、2007年に「エネルギー」、「運輸」、「情報通信」、「環境」などの8分野から成る「極東・東シベリアにおける日露間協力に関するイニシアティブ」を提案し、ロシア側の支持を得て、フォローアップを行っている。

8 1994年11月、サスコベッツ第一副首相と河野洋平外務大臣との間で署名された覚書に基づき、第1回会合を1996年3月に開催。現在は、日本側は外務大臣、ロシア側は産業貿易相が共同議長。

9 日露貿易投資促進機構は、①情報提供、②コンサルティング、③紛争処理支援を通じて、日露間の貿易投資活動を拡大・深化させることを目的として設置された。日本側機構は、外務省、経済産業省、日本貿易振興機構(JETRO)、ロシアNIS貿易会、日本センターで構成され、2004年6月から活動開始。ロシア側組織が2005年4月に設立されたことにより、全体としての活動が開始された。