1 欧州情勢

(1)欧州連合(EU)

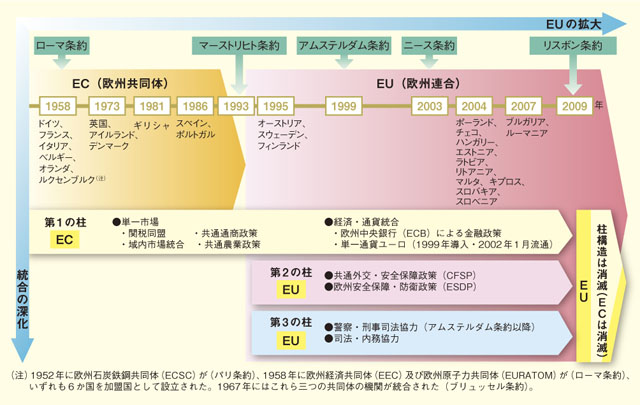

EUは、27の加盟国、人口約5億人、GDP約16兆4,470億米ドル規模の世界最大の共通市場(日本の3.2倍、米国の1.2倍)を擁し、経済・通貨統合を進めるのみならず、共通外交・安全保障政策、警察・刑事司法協力などの幅広い分野での協力強化を目指す政治・経済統合体である。通商分野では、EU域外国に対する関税率の交渉・決定の権限など国家主権の一部をEUに委譲する形で、EU域外に対する統一的な通商政策を実施する世界最大の単一市場を形成している。また、その他の分野についても、加盟国の権限を前提としつつ、最大限EUとしての共通の立場をとることに努めている。

近年、EUの急速な拡大と、テロ、気候変動問題といった新たな課題への対応が必要となったため、EUの基本条約改定を望む声が上がり、2009年12月に改定条約であるリスボン条約が発効した。欧州理事会(EUの首脳会議)の常任議長(同条約の発効に伴って新設)にはファン=ロンパイ元ベルギー首相が、EUの外相に相当する外務・安全保障政策上級代表にはアシュトン前貿易担当欧州委員がそれぞれ任命され、2010年2月にはリスボン条約体制下で新しい欧州委員会が発足した。また、12月にはEUの外務省に相当する対外活動庁が始動し、今後、国際社会におけるEUの発言力が更に強まっていくと見られる。また、EUの拡大については、6月にアイスランド、12月にモンテネグロにそれぞれ加盟候補国の地位が付与された。

EUは、軍事、非軍事の両面において欧州安全保障防衛政策(CSDP)ミッションを各地に派遣し、国際社会の平和と安定のための取組を積極的に主導している。例えば、アフガニスタンにおける持続的な文民警察制度の確立への貢献を目的として、2007年6月から3年間の任期で展開されているEUアフガニスタン警察ミッション(EUPOL)に関し、2010年5月に更に3年間の任期延長が決定され、現在、EU加盟国及び第三国からEUPOLに派遣された300人以上の警察官、文民などを、EUPOL要員としてアフガニスタン中央及び地方政府に派遣している。また、ソマリア沖での海賊対策として、2008年12月から展開しているEU海軍作戦(EU NAVFOR)は、2010年12月に更に2年間任期延長し、引き続き国連世界食糧計画(WFP)の契約船舶などの護衛に当たっている。

EU経済は、好調な外需に支えられて緩やかに回復し、2010年の実質GDP成長率はEUで1.8%、ユーロ圏で1.7%となったが、回復の速度は各国間でばらつきが見られた。失業率は引き続き高止まりしており、EUでは9.6%、ユーロ圏では10.1%となった。

しかし、2010年は、その一方で、一部のEU加盟国の財政問題や、EU域内の経済不均衡が表面化した年でもあった。2009年10月、ギリシャにおける政権交代の結果、新政権が、前政権下の財政収支統計の不備を指摘したことを受け、ギリシャの財政状況の悪化が表面化することとなった(1)。これを受け、格付け会社が相次いでギリシャ国債の格付けの引下げを行い、債務不履行の不安からギリシャ国債が暴落したことなどをきっかけに、欧州金融市場が不安定化したため、EU及び国際通貨基金(IMF)がギリシャに対する救済策を講じた。また、スペインやポルトガルといった財政赤字を抱える国へ波及することへの懸念が高まったことから、これを阻止するための総額7,500億ユーロの支援枠組みが創設された他、安定・成長協定(2)の見直し・強化や域内不均衡是正が欧州委員会を中心に集中的に議論された。

また、7月にはEU内の金融機関を対象にストレステスト(金融機関の経営体力をチェックするもの)の結果が公表されたが、算出基準の適否の問題などにより、市場の不安を払拭するには至っていない。11月末には、金融機関救済のために大幅な財政赤字に陥ったアイルランドに対し、EU・IMFなどによる850億ユーロの支援が決定された。さらに、12月の欧州理事会では、ユーロ加盟国による恒久的な危機対応メカニズム(欧州安定化メカニズム:ESM)を設立するためのリスボン条約の改正案が合意され、EU関連機関への諮問の後、加盟国の国内承認手続を経て、2013年の施行が見込まれている。

さらに、各ユーロ加盟国も財政再建に向けた政策を打ち出し、公共事業の凍結などによる歳出削減や増税などにより、2012年から2014年までに財政赤字対GDP比を安定・成長協定の定める3%にまで引下げることを目標とする抜本的財政再建策を打ち出し、市場の信認の回復を図っている。今後は、各国の財政再建策による景気の収縮、金融システムの安定、より中長期的には構造的な経済不均衡への対処が焦点となるであろう。

日本との関係では、4月に東京で、鳩山総理大臣とファン=ロンパイ欧州理事会議長及びバローゾ欧州委員会委員長との間で第19回日・EU定期首脳協議が開催された。同協議では、2010年を日・EU関係が新たな出発を迎える年と位置付け、新時代にふさわしい具体的で行動志向な日・EU関係を構築していくことで一致するとともに、日・EU政治経済関係の強化策を検討するための「合同ハイレベルグループ」の設置を決定した。また、10月のASEM第8回首脳会合(於:ベルギー)及びG20ソウル・サミットの際には、菅総理大臣が日・EU首脳協議を行い、「合同ハイレベルグループ」の進捗状況について確認し、日EU・EPAを含む日・EU関係強化のための方法について有意義な意見交換を行った。

2011年1月には、EUがユーロ圏経済の安定のために設立した欧州金融安定基金が発効した債権50億ユーロの20%以上を日本政府が購入した他、同年1月には日・EU間の刑事共助を一層円滑に実施するための日・EU刑事共助協定が発効するなど、様々な分野において、日・EU間での協力が進められている。

(2)英国

5月6日の総選挙の結果発足した保守党と自民党による戦後初の連立政権は、キャメロン首相の指揮の下、発足直後から、国家安全保障会議の創設、議会任期の固定化法案の提出、緊急予算の発表など、堅実な政権運営を進めた。キャメロン政権は、内政面では財政赤字削減を最優先課題に掲げ、10月には歳出見直しを発表し、緊縮財政を推し進めている。キャメロン首相は、2015年5月の任期満了まで職務を全うするとの意向を表明しており、連立政権内の政策の違いから生じる対立を回避し、安定した政権運営を行えるか、キャメロン首相の政治手腕が注目される。経済面では、英国経済は概ね回復基調にあると見られているものの、歳出削減が経済・雇用に与える悪影響が懸念される。

外交面では、英国は、国連安保理常任理事国としての地位、米国との伝統的に強固な関係、NATOの主要国としての地位、欧州での主導的役割を基軸としつつ、英国経済の立て直しに外交を活用するとの観点から、伝統的に強固な北米・欧州諸国との関係のみならず、新興経済国などとの関係強化を柱の1つに掲げている。外交・安全保障分野では、アフガニスタンに対する支援に最も重点を置いている。また、2010年11月にはフランスとの国防・安全保障分野の協力強化を発表した。

日英関係は引き続き良好に推移し、両国間の政治対話・協議が活発に行われた。7月には、就任間もないヘーグ外相が訪日し、日英外相会談を行った。ヘーグ外相は、日本での演説において、日本を「アジアにおける最も緊密なパートナー」と位置付け、今後も日本との関係強化を重視していくことを明らかにした。経済面では、英国は、日系企業の活発な活動は英国に貢献するものとして歓迎するとともに、対日輸出・投資拡大策に積極的に取り組んでいる。

(3)フランス

2010年に就任から3年を迎えたサルコジ大統領は、同年3月の州議会選挙で与党国民運動連合(UMP)が社会党に敗北すると、国民の支持率の低迷が顕著となった。しかし、内政面では、同年11月、相次ぐデモ発生にも関わらず、老齢年金改革法を強い信念の下に成立させるとともに、雇用に寄与する成長と財政規律の両立を目指すために、経済の競争力強化や行財政改革のための諸施策を実施した。また、2012年の大統領選挙が近づいていることもにらみ、老齢年金改革法の成立後、自らの政権基盤の強化を図るために内閣改造を行い、ドゴール派重鎮であるジュッペ元首相を国防相に迎えた。

外交面では、サルコジ大統領は、EU強化を目指す一方で、中国、インド、ブラジルといった新興国との関係を重視しながら、国際社会におけるフランスの立場・利益の強化を目指す実利主義的な外交を引き続き推進している。特に、11月の胡錦濤(こきんとう)中国国家主席の訪仏、12月のサルコジ大統領の訪印の機会には、中印それぞれとの間で、航空や原子力の分野で大型の商業契約を成立させた。

日本との関係では、首脳級及び閣僚級による日仏間の政治対話が進んだ。経済関係では、自動車や原子力分野などにおける日仏企業提携・協力が進展している。また、文化関係では、日本のポップカルチャーがフランスの若年層を中心に引き続き高い関心を集めている他、地方自治体間の交流も進んでいる。

(4)ドイツ

2009年9月に行われた連邦議会選挙において第1党の座を得たキリスト教民主・社会同盟(CDU/CSU)と、自由民主党(FDP)から成る中道右派の連立政権は、2010年5月に行われたノルトライン=ヴェストファーレン州議会選挙の結果、上院に当たる連邦参議院の多数を喪失した。同じく5月には、ケーラー大統領が連邦軍の海外派遣を巡る自らの発言に関連して辞任し、7月、新たにヴルフ・ニーダーザクセン州首相が大統領に就任した。これらの変化はあるものの、現政権は総じて安定した政権運営を行っている。

日本とドイツは、基本的価値を共有するパートナーとして、引き続き緊密に連携している。2010年には両国間で首脳級及び閣僚級の会談が頻繁に行われた。

2011年は1861年の日・プロイセン修好通商条約締結から150周年に当たり、「日独交流150周年」として、両国で様々な記念行事が行われる予定である。交流年の名誉総裁には、皇太子殿下がヴルフ大統領とともに御就任になった。

(5)イタリア

第4次ベルルスコーニ政権(2008年発足)は、9月に、政権が取り組むべき5つの課題についてベルルスコーニ首相が演説を行い、これに対して上下両院が信任を与えて同首相の政権運営は安定するかに見えたが、与党第一党の自由国民党内でフィーニ下院議長率いる少数派が首相に辞任を要求するなど、政局は緊迫化した。これを受けて12月14日、両院において改めて政権に対する信任・不信任動議が決議にかけられた結果、両院は再び政権に信任を与える運びとなったが、当面は、不安定な政権運営が見込まれている。

日本からは3月に、皇太子殿下がローマにお立寄りになり、ナポリターノ大統領と懇談されるなど、幅広い分野での交流が行われた。また2009年に首脳間で合意されたラクイラ地震復興支援のための体育館兼避難所及びコンサートホール建設が進められているとともに、アフガニスタンでの警察支援において日伊間での協力が具体化するなど、協力関係が強化されている。

(6)G8各国を除く欧州地域

ア G8各国を除く欧州各国の情勢と日本との関係

2010年も、日本と欧州各国は、相互の活発な要人往来や協議を通じて、二国間関係のみならず、国際社会の様々な課題についても緊密な協力を進めている。

南欧では、スペインとの間で政治、経済、科学技術など多岐にわたる分野での二国間関係の発展に向け、9月、サパテロ首相が2004年の政権発足以来初めて、スペイン首相としても13年ぶりに訪日した。首脳会談では、両首脳立会いの下、2008年に署名された日・スペイン社会保障協定の発効に関する公文の交換及び日・スペイン科学技術協力協定の署名が行われた。ポルトガルとの間では、2010年に日・ポルトガル修好通商条約の締結から150周年を迎えたことを受け、ポルトガル海軍の練習帆船「サグレス号」の日本各地への寄港と自衛隊練習艦隊のリスボン寄港、記念切手の同時発売など、1年を通じて両国で文化事業を中心とした記念行事が行われた。

北欧地域は、GDP比に占める輸出の割合が大きく、経済・金融危機の影響を受けたが、順調に回復を見せた。

バルト諸国については、ラトビア及びリトアニアでは前年に引き続き経済回復に向けた努力を継続している。リトアニアについては、日本との間で2007年から、リトアニア主導のアフガニスタン・チャゲチャランPRT(地方復興チーム)における協力が行われている。11月には、アジュバリス外相が訪日し、前原外務大臣との間で、アフガニスタンにおける協力を中心に会談が行われた。一方、マクロ経済、財政規律ともに良好なエストニアは、12月に経済協力開発機構(OECD)、2011年1月にユーロへの加盟を果たした。

中・東欧地域は、経済・金融危機の影響による経済停滞から、徐々に脱却の兆しをみせ、概ね安定した政策運営が行われている。キプロスでは、ギリシャ系及びトルコ系キプロス代表による再統一に向けた交渉が国際連合の仲介の下で継続された(3)。しかし、ギリシャでは、2009年秋以降拡大した財政不安への対策として政府が進める緊縮財政策に反発するデモやストライキが頻発し、5月にはアテネで発生した大規模デモの結果、一般市民3名が死亡する事態へ発展した。また、ベラルーシでは、12月の大統領選挙で現職のルカシェンコ氏が4選を果たしたが、投票後の野党集会において治安部隊との衝突が生じ、大統領候補者を含む数百人が拘束される事態に至った。スイスとは6月に、日・スイスEPA発効後の最初の小委員会として、経済関係の緊密化に関する小委員会を東京において実施した。

西バルカンでは、ボスニア・ヘルツェゴビナなど一部の地域で民族問題の解決が課題となっているものの、平穏な情勢が維持されており、各国ともEU加盟に向けた改革に取り組むなど、全体として安定と発展に向けた進展を見せている。特に、EUからは、前年のセルビア、モンテネグロ、マケドニアに続き、2010年12月には、アルバニア及びボスニア・ヘルツェゴビナからEU加盟国への短期の入国査証免除が適用されるなど、EUによる西バルカン諸国との交流促進努力の成果が見られた。また、10月にはボスニア・ヘルツェゴビナにおいて、12月にはコソボにおいて議会選挙などが平和的に実施されるなど、民主化が進展した。

上記のような二国間関係の進展に加え、欧州諸国と日本との関係では、2009年の「日本・ドナウ交流年2009」、「日本・ポーランド国交樹立90周年」、「日・ギリシャ修好110周年」などの周年事業による活発な交流事業実施の効果もあり、各国との間の友好関係及び相互理解が更に促進された。また、2011年は、「日独交流150周年」や「日本バルト三国新たな外交関係開設20周年」といった周年事業が予定されている。

イ ヴィシェグラード4か国(V4)、GUAMとの協力

日本は、ヴィシェグラード4か国(4)との間で、外相レベルでの会合や双方の関心分野におけるセミナーの開催などを通じ、対話と協力を進めてきた。2月には東京で「V4+日本」政策対話が行われた他、4月にはV4諸国側が主導した開発協力セミナーが開催されるなど、日本とV4の関係が一層深化している。その後も11月に省エネルギー・セミナーが、12月に政策対話が、共にブラチスラバ(スロバキア)で開催されるなど、積極的な協力が進められている。

また、日本はGUAM(5)地域の民主化と市場経済化を支援するため、「GUAM+日本」の枠組みによるワークショップの開催などを通じ、対話と協力を進めている。GUAMは特に観光分野において、日本からの支援を生かし、積極的な誘致活動を実施しており、日本の支援は着実に成果を上げている。

1 ギリシャの財政赤字は、GDPの4%程度と発表されていたが、実際は14%近くに膨らんでいた。

2 安定・成長協定(Stability and Growth Pact)は、1997年に採択された、欧州連合の経済通貨同盟を促進、維持していくための財政政策の運営に関する合意。ユーロ導入国が実際に満たすべきとされている基準は、単年度財政赤字がGDPの3%以下、政府債務残高がGDP比60%以下となっている。

3 キプロスは1960年に英国から独立。独立直後からギリシャ系住民とトルコ系住民の間で対立や衝突が激化し、1974年のトルコ軍侵攻以降現在に至るまで、北(トルコ系)と南(ギリシャ系)に分断されている。トルコ系は「北キプロス・トルコ共和国」(Turkish Republic of Northern Cyprus)として1983年に独立を宣言した(トルコのみが承認)。

4 チェコ、ハンガリー、ポーランド、スロバキアで構成される地域協力の枠組み。1991年に設立合意会合が開かれたハンガリー北部の地名に由来している。

5 グルジア、ウクライナ、アゼルバイジャン、モルドバの4か国からなる、各国の民主化、市場経済化を目指した地域国際機構。2006年5月、「民主主義と経済発展のための機構-GUAM」として創設された。