チャレンジ41カ国語~外務省の外国語専門家インタビュー~

2007年11月

ペルシャ語の専門家 中山さん

![]() (サラーム・アレイコム)=こんにちは!

(サラーム・アレイコム)=こんにちは!

2003年の地震で崩壊したバムの遺跡

冒頭と末尾にある手書きのペルシャ語文字。とても美しく、まるで書道の作品のようです。ペルシャ語はアラビア文字で表記しますが、文法はアラビア語とは全く異なるのだとか。「竹のペンなどを使って表現するペルシャ語書道はイスラム芸術の1つなんですよ。文字が同じでもアラビア語と文法が違うところは日本語と中国語の関係に似ています。」

●まさかの第5希望に決定

もともと国際政治に関心があった中山さんは、大学時代は法学部に在籍し、国際法を専攻。1985年に外務省に入省しました。

「ペルシャ語は第5希望でした。大学の先輩がペルシャ語の専門家として外務省にいたこともあり希望に入れたのですが、まさか実際にペルシャ語になるとは思ってなくて、バックグラウンドも全くなかったので、後になって悔やみました(笑)。」

●ミサイル攻撃の中で

「研修のためテヘランに赴任したのが1987年8月。当時はイラン・イラク紛争の真っ只中です。赴任の6ヵ月後に両国が攻撃を再開。研修環境は非常に厳しいものでした。」

ほんの数キロ先にもミサイルが着弾し、家の窓ガラスが振動する日が続いたそうです。1987年2月から約3か月の間に約200発のミサイルが落ちました。卵や鶏肉、牛乳などの基礎物資は配給制。その上1日数時間にわたって停電が続きます。そんな生命にかかわるような環境の中で、勉強など出来たのでしょうか。

●過酷な研修環境

「イラン人家庭にホームステイしながら、毎日家庭教師に教わりました。しかしミサイル攻撃が激しくなると大使館の仕事で在留邦人の避難を支援したり、私自身、他の大使館員と共に近郊のホテルに緊急避難したりもしました。勉強に集中できる環境ではなかったように思います。」

41か国語の中では厳しい研修生活だった思いますが、ペルシャ語の上達の秘訣はありますか。

「ありふれた言葉ですが、やはり『継続は力なり』ではないでしょうか。今はペルシャ語教材も増えましたし、特に、インターネットで手軽に音声を聞くことも出来ます。なかなか、毎日とはいえないですが、できるだけ聞くように努力しています。また、その国の何かに関心を持ち続けることも良いと思います。イランならば、例えばペルシャ王朝の歴史とか。先輩の中にはペルシャ絨毯についてずいぶん詳しくなった人もいました。」

テヘラン市の街並み

(駐日イラン・イスラム大使館ホームページより)

●「おしん」の大流行

「イランでは当時、日本のドラマ『おしん』が放送されていました。放送時間になると交通渋滞がなくなる、と言われるほど人気でした。苦難に遭っても決して諦めない『おしん』の姿を見て、今辛くても、頑張れば将来きっと良いことがあると信じ、ある意味で彼らの心の糧になっていたと思います。」

中山さんが日本人だと分かると、「夫のリューゾー(竜三)はなぜおしんをいじめるのか?」とよく詰問(?)されたとか。

「どう答えてよいか分からず困りました(笑)。」

●もてなし上手なイランの人たち

「イラン人は、自らの国民性を表現する場合、「メフモンナヴァージ」(厚遇)という言葉をよく使うほど接待好きで、客人を家に招待する習慣があります。また、日本と同じように礼儀と遠慮を重んじます。招かれると、お茶や、乾燥したイランの気候のためか大変美味な西瓜やオレンジなどを何度も勧められます。また、電話をする時も、すぐに用件に入るのは好まれず、最初にご機嫌伺いをするのが普通です。一方で、用もないのに電話をしてきてご機嫌伺い『だけ』で終わることも。それに、彼らの車の運転は礼儀も遠慮もないすさまじさ。そのギャップには驚かされます。」

古都イスファハン(駐日イラン・イスラム大使館ホームページより)

●「メフモンナヴァージ」の背景

イラン人の「メフモンナヴァージ」の背景には、紀元前5世紀のアケメネス朝ペルシャ以降、異民族による支配が繰り返されつつも、イランという国を現在まで維持してきたイランの人々の『自国とその歴史に対する誇り』があるのでは、と感じました。」

●忘れられない言葉

研修期間が終わり、テヘランの日本大使館で新人外交官として勤務し始めた中山さん。そんな時、イラン側カスピ海で大地震が発生します。

「日本は緊急援助隊を派遣し、支援物資を送りました。その物資到着の確認のため空港に行った際、税関の担当官から『役人としてではなくイラン人として、日本の支援に大変感謝します。』と言われたときは大変嬉しかったのを覚えています。」

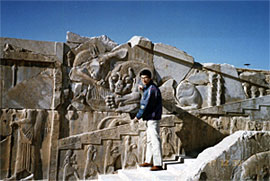

イラン最大の遺跡ペルセポリス。

紀元前330年にマケドニアのアレクサンドロス大王によって滅ぼされるまで、

約200年にわたって大帝国を築きました。

●外交を支える地道な努力

「外交というと、何か華やかなものを想像するかもしれません。しかし、実際は地道な努力を要する仕事が多いのです。それでも『世界の中の日本』を考えてみたい人にとって、外務省は非常にやりがいのあるところです。世界を知り、日本という国のあり方を常に意識しながら、得がたい貴重な体験ができる場所です。」

第5希望をペルシャ語にしたことを悔やんだと言いつつ、その表情はとても満足そうな中山さんでした。

中山さんのペルシャ語

●好きな言葉・印象に残っているフレーズ

お茶などを入れてもらったときに使うもので、原義は「あなたの手が疲れませんように。」

イラン人は相手を気遣う表現を好んで用いるなど、日本人の感覚と通じるものがあります。

★ペルシャ語を主要言語とする国: イラン・イスラム共和国

ベトナム語 < ペルシャ語 > ルーマニア語