(2)保健・医療

日本からの拠出により国連人口基金(UNFPA)が実施した能力強化研修を受講した助産師が、産後健診を行っている様子(写真:UNFPA)

SDGsの目標3は、「あらゆる年齢の全ての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」ことを目指しています。また、世界の国や地域によって多様化する健康課題に対応するため、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)注60の達成が国際的に重要な目標の一つに位置付けられています。一方、現状では少なくとも世界人口の約半数が基礎的な医療を受けられていない状況にあり、予防可能な病気で命を落とす5歳未満のこどもの数は、年間500万人以上注61と推計されています。また、産婦人科医や助産師などによる緊急産科医療が受けられないなどの理由により、年間約28.7万人注62の妊産婦が命を落としています。さらに、地球上の全ての人々に多岐にわたる影響を及ぼした新型コロナウイルス感染症は、ワクチンの分配等をめぐって、世界的な保健医療課題に取り組むためのガバナンスやファイナンスの在り方である、現在のグローバルヘルス・アーキテクチャー(GHA:国際保健の体制)の脆(ぜい)弱性を露呈しました。

新型コロナの拡大など世界の様々な状況変化を踏まえ、日本政府は、2022年5月、(i)健康安全保障に資するGHAの構築に貢献し、パンデミックを含む公衆衛生危機に対する予防・備え・対応(PPR)を強化すること、また、(ii)人間の安全保障を具現化するため、ポスト・コロナの新たな時代に求められる、より強靱(じん)、より公平、かつより持続可能なUHCを達成することを目標とする「グローバルヘルス戦略」を策定し、この戦略を踏まえた取組を推進しています。

●日本の取組

■将来の健康危機への予防・備え・対応(PPR)に資するグローバルヘルス・アーキテクチャー(GHA)の構築

新型コロナ対応の経験や教訓を踏まえ、将来の健康危機に対する予防・備え・対応(PPR)の強化に対する国際社会の関心がこれまでになく高まっています。

日本は、これまでに世界保健機関(WHO)の健康危機への対応支援として、WHOの健康危機プログラム解説、緊急対応基金(CFE)解説などへの拠出による財政貢献を行ってきており、新型コロナの急性期への対応などにも活用されました。また、2022年に設立された世界銀行が主管するパンデミック基金について、日本は創設ドナーとして貢献し、累計7,000万ドルの拠出を表明したほか、日本が世銀グループと連携して立ち上げた保健危機への備えと対応に係るマルチドナー基金(HEPRTF)への追加拠出等を通じ、開発途上国における感染症の備え・対応のための能力強化などの支援を実施しています。

2023年、日本はG7議長国として、PPR強化に向けて大きく貢献しました。5月に開催された、G7財務大臣・保健大臣合同会合における議論の成果として「財務・保健の連携強化およびPPRファイナンスに関するG7共通理解」を取りまとめ、新型コロナの経験を踏まえ、財務当局と保健当局の更なる連携強化の必要性を再確認するとともに、パンデミック発生時の対応のために必要な資金を迅速かつ効率的に供給する「サージ・ファイナンス」の枠組みについて、G20などと共に検討を進めることに合意しました。

続いて同月に行われたG7広島サミットでは、G7首脳は首脳級のガバナンスに向けた政治的モメンタムの強化および国際的な規範・規則の強化にコミットしました。また、世界全体でのワクチン等の感染症危機対応医薬品等(MCM)への公平なアクセス向上のために、「MCMへの公平なアクセスなためのG7広島ビジョン」を公表し、「MCMに関するデリバリー・パートナーシップ(MCDP)」を立ち上げ、取組を推進しました。さらに、インパクト投資を通じた民間資金動員により保健課題の解決を目指す、「グローバルヘルスのためのインパクト投資イニシアティブ(トリプル・アイ(Triple I))」を承認しました。

9月、岸田総理大臣は、国連総会の機会に開催された「G7保健フォローアップ・サイドイベント」に出席し、円滑な資金動員に向け、各国内の資金動員の拡充、国際協力および民間資金動員の加速が必要であると述べ、日本が、新しい円借款制度として、技術協力の提供と併せて借入国による予防・備えの強化に向けた努力に応じて支援を拡充する仕組み、およびパンデミック発生時の対応に必要な資金を速やかに提供する仕組みを創設することを発表しました。さらに、岸田総理大臣は、民間資金動員について、G7広島サミットで承認されたTriple Iの立ち上げを宣言し、各国の関連企業・機関の参画を呼びかけました。

国際場裡(り)におけるルール作りにも日本は積極的に貢献しています。2022年2月には、WHOの下で、「パンデミックの予防、備え及び対応(PPR)に関するWHOの新たな法的文書」(いわゆる「パンデミック条約」)の第1回政府間交渉会議が開催され、2023年末時点で交渉は継続しています。日本からも政府間交渉会議の副議長に1人が選出され、日本は加盟国としても会議の進捗に貢献しています。また、同時並行で議論が行われている国際保健規則(2005年)(IHR(2005))注63の改正についても積極的に議論に貢献しています。

■ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の推進

JICAインド事務所が行っている「アッチー・アーダット(良い習慣)・キャンペーン」の一環で、協賛企業であるサンリオ社とハローキティが初めてインドを訪れ、こどもたちに正しい手洗い・爪切りの方法を教えている様子(写真:JICA)

ガーナの母子保健医療サービスの質の改善プロジェクトで、研修生の実習先病院で指導を行うJICA専門家(写真:JICA)

日本は、新型コロナによって後退した従来の保健課題への対応を推し進め、より強靱、より公平、かつより持続可能なUHCを実現していく必要性があるとの認識の下、国際的な協力を進めてきています。

従来、日本は、持続可能かつ強靱な保健システムの構築が感染症対策の基盤になるとの観点に立ち、東南アジアやアフリカ各国の保健・医療体制を支援してきました。加えて、新型コロナ等のパンデミックで明らかになった様々な教訓を踏まえ、中核医療施設の整備・ネットワーク化や医療分野の人材育成支援などの保健システムを強化しています。例えば2023年8月には、マダガスカルにおいて無償資金協力を通じて地域中核病院への医療機材整備を支援することについて書簡を交換し、診断・治療体制の強化および医療へのアクセス改善を図っています。これらはUHCの推進に貢献すると同時に、公衆衛生危機に対する予防・備え・対応(PPR)にも資するものです。また、上下水道等の水・衛生インフラの整備、食料安全保障の強化など、より幅広い分野で、感染症に強い環境整備のための支援を実施しています。15か国以上の国において、浄水処理用薬品、給水車用燃料、水道事業職員用の感染防護具、配管資材等を供与しているほか、手洗いの励行や啓発活動を実施し、感染症予防に貢献しています。JICAは、安全・安心な水の供給、手洗い設備、石鹸(けん)等の環境整備の支援に加え、開発途上国における正しい手洗いの定着のため、「健康と命のための手洗い運動」などの取組を実施しています(水・衛生分野における取組については第Ⅲ部3(3)を参照)。

UHCにおける基礎的な保健サービスには、栄養改善、予防接種、母子保健、性と生殖の健康、感染症対策、非感染性疾患対策、高齢者の地域包括ケアや介護など、あらゆるサービスが含まれます(栄養改善については、第Ⅲ部1(1)を参照)。

特に、開発途上国の母子保健については、いまだ大きな課題が残されており、2023年、日本は、ガーナ、カンボジア、コートジボワール、セネガル、パキスタン、バングラデシュ、ブルンジ、ラオスなどを始め、多くの国で母子保健改善のための支援を実施しました。

日本は、その経験と知見をいかし、母子保健改善の手段として、母子健康手帳(母子手帳)を活用した活動を展開しています。母子手帳は、妊娠期・出産期・産褥(じょく)期注64、および新生児期、乳児期、幼児期と時間的に継続したケア(CoC:Continuum of Care)に貢献できるとともに、母親が健康に関する知識を得て、意識向上や行動変容を促すことができるという特徴があります。具体的な支援の例として、インドネシアでは、日本の協力により全国的に母子手帳が定着しています。また、インドネシアは、関係省庁がJICAの協力の下、母子手帳の活用を推進している国に対してその経験や知識を共有するイベントを開催しています。2023年は、カンボジア、ケニア、タイ、タジキスタン、東ティモール、ベトナム、マダガスカル、ラオスの8か国から参加があり、インドネシアを含めた9か国での経験から学び合いが行われました。

アフリカ地域では、2022年8月に開催されたTICAD8の成果文書として採択された「チュニス宣言」において、人間の安全保障の実現、SDGs達成に向けた強靱で持続可能な社会の構築の必要性、UHCの実現に向けた保健分野での取組の促進の重要性が確認されています。

日本のNGOは、日本NGO連携無償資金協力の枠組みを利用して、保健・医療分野で事業を実施しています。例えば、2023年には特定非営利活動法人地球のステージが、東ティモールのエルメラ県において、母子保健「性と生殖の健康」向上事業として、小型超音波診断装置の導入と操作方法研修、妊産婦対象の母親学級の開催、母子保健に関する教材を用いた啓発キャンペーンを行っています。

日本は、国連人口基金(UNFPA)や国際家族計画連盟(IPPF)、世界銀行などの国際機関と共に、性と生殖に関する健康サービスを含む母子保健を推進することによって、より多くの女性とこどもの健康改善を目指しています。また、Gaviワクチンアライアンス解説や二国間協力を通じて、開発途上国の予防接種率の向上に貢献しています(UNFPA日本人職員の活躍について、「世界の現場で活躍する国際機関日本人職員」も参照)。

また、アジア開発銀行(ADB)では、「ストラテジー2030」において保健を重点分野の一つに位置付け、アジア太平洋地域でのUHC達成に向けたADBと日本との連携の3本柱として、UHCを支える(i)制度枠組みの構築、(ii)人材育成の強化、(iii)インフラの整備、を掲げました。日本は、2021年4月から、この3本柱に基づいた取組を後押しする技術支援や小規模のグラント供与を目的としてADBの日本信託基金への拠出を開始し、2023年10月末までの間に、基金を通じて合計約1,150万ドルに上る支援を行っています。

2023年5月、G7長崎保健大臣会合では加藤厚生労働大臣(当時)が議長を務め、「より健康な未来に向けた協働」をテーマに、世界全体のUHC達成に向けてG7各国がさらに取り組むべき行動をまとめた「G7 UHCグローバルプラン」を策定しました。G7広島サミットにおいては、ポスト・コロナ時代におけるUHC達成に向けた取組を後押しすべく、G7全体として官民合わせて480億ドル以上の資金貢献を行うことが発表されました。岸田総理大臣は、このうち、日本として、グローバルヘルス技術振興基金(GHIT)への2億ドルのプレッジ(供与の約束)を含め、官民合わせて75億ドル規模の貢献を行う考えであることを発表しました。また9月には、岸田総理大臣が、国連総会UHCハイレベル会合に出席し、新型コロナから得た教訓を忘れる前に、国際社会は、改めてUHCの達成という目標を思い起こし行動するべきであり、G7広島サミットでも、保健システム強化を通じた、より強靱、より公平、より持続可能なUHC達成への貢献にコミットしたこと等を述べた上で、2030年までのUHC達成に向けた更なる決意を示しました。

日本は、開発途上国の保健・医療体制構築を、医療従事者の能力構築支援、地域病院間のネットワーク化、地域の保健システム強化などの観点から、長年にわたり支援してきました。新型コロナ危機においても、それら支援の対象であった医療施設が感染症対策の中核を担いました。2023年には、G7広島サミットにおける保健分野を中心としたリーダーシップおよび国際保健分野における長年にわたる多大な貢献等が評価され、岸田総理大臣がグローバル・ゴールキーパー賞を受賞するなど、国際社会から評価されています。

■個別の国際保健課題への取組

(新型コロナウイルス感染症対策支援)

日本は、新型コロナの発生直後からこれまでに、二国間および国際機関経由で、総額約50億ドル規模の開発途上国支援を実施しました。開発途上国の経済・社会活動を下支えするため、また、保健・医療分野を含む財政ニーズに対処するため、新型コロナ危機対応緊急支援円借款の制度を創設し、2020年7月から2023年9月末までに23か国に対し、総額6,848億円の円借款を供与しました。

新型コロナ収束のためには安全性、有効性、品質が保証されたワクチンや治療・診断への公平なアクセスの確保が重要との考えの下、日本はCOVAXファシリティ(COVID-19 Vaccine Global Access Facility)解説などの国際的な枠組みと協調しつつ、各国・地域に対するワクチン関連支援を実施してきました。また、ワクチンを接種現場まで届けるための「ラスト・ワン・マイル注65支援」では、コールド・チェーン注66体制の整備や医療関係者の接種能力強化などを行いました。

(三大感染症(HIV/エイズ、結核、マラリア))

SDGsの目標3.3として、2030年までの三大感染症の収束が掲げられています。日本は、グローバルファンド注67を通じた三大感染症対策および保健システム強化への支援に力を入れており、設立から2023年2月までに約43億ドルを拠出しました。さらに、2022年8月のTICAD 8および9月のグローバルファンド第7次増資会合において、岸田総理大臣は、今後3年間で最大10.8億ドルの拠出を行うことを表明しました。日本は、三大感染症への対策がより効果的に実施されるよう、グローバルファンドを通じた取組との相互補完的な支援として、保健システムの強化、コミュニティ能力強化や母子保健改善などの二国間協力も実施しています。

二国間協力を通じたHIV/エイズ対策として、日本は、新規感染予防のための知識を広め、検査・カウンセリングを普及する取組を行っています。特にアフリカを中心に、2023年もJICA海外協力隊員が、より多くの人に予防についての知識や理解を広める活動や、感染者や患者のケアとサポートなどに精力的に取り組んでいます。

結核に関しては、2021年改定版「ストップ結核ジャパンアクションプラン」に基づき、日本が結核対策で培った経験や技術をいかし、官民が連携して、2025年までの中間目標として結核による死亡を75%減少(2015年比較)させ、結核罹(り)患率を50%減少(2015年比較、10万人当たり55症例未満)させることを目標に、開発途上国、特にアジアおよびアフリカにおける年間結核死者数の削減に取り組んでいます。

このほか、乳幼児が死亡する主な原因の一つであるマラリアについて、ミャンマーやソロモン諸島において、日本は、地域コミュニティの強化を通じたマラリア対策への取組を支援しています。またグローバルファンドへの拠出を通じ、世界的なマラリア対策も行っています。

(感染症の薬剤耐性(AMR)への対応)

ボリビア・サンタクルス市の「日本病院」で診察対応しているJICA海外協力隊員(写真:JICA)

感染症の薬剤耐性(AMR)注68は、公衆衛生上の重大な脅威であり、近年、対策の機運が増しています。日本は、AMRへの対策を進めるために、人、動物、環境の衛生分野に携わる者が連携して取り組む「ワンヘルス・アプローチ」を推進しています。日本は、G20大阪サミットでのワンヘルス・アプローチ推進のための合意も踏まえ、2019年に新規抗菌薬の研究開発と診断開発を推進するGARDP注69への約10億円の拠出を発表し、AMRグローバルリーダーズグループに参加するなど、AMR対策においてリーダーシップを発揮しています。2023年には、GARDPに対して約2.5億円を拠出しました。

(顧みられない熱帯病(NTDs))

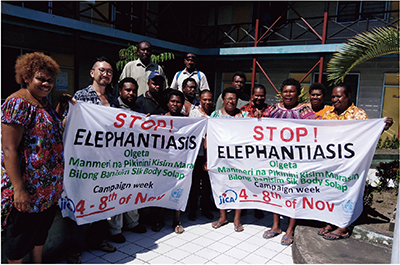

太平洋島嶼国6か国を対象として実施中の技術協力「大洋州広域フィラリア対策プロジェクト」における州保健局職員への研修終了時(パプアニューギニア)の様子(写真:JICA)

シャーガス病、フィラリア症、住血吸虫症などの寄生虫・細菌感染症は「顧みられない熱帯病(NTDs:Neglected Tropical Diseases)」と呼ばれています。世界全体で10億人以上が感染しており、開発途上国に多大な社会的・経済的損失を与えています。日本は、2023年までにグローバルヘルス技術振興基金(GHIT)へ総額で186億円を拠出してきており、GHITを通じてNTDs対策支援を行ってきたほか、2022年6月には「顧みられない熱帯病(NTDs)に関するキガリ宣言」に署名し、関係国や国際機関等と密接に連携して対策に取り組んでいます。G7広島サミットでは、岸田総理大臣から、GHITに2億ドルをプレッジ(供与の約束)することを発表しました。

日本は、技術協力を通じ、1970年代から太平洋島嶼(しょ)国に対してリンパ系フィラリア症の対策支援を行っています。「大洋州広域フィラリア対策プロジェクト」では、日本の製薬会社エーザイ株式会社が無償でWHOに提供する治療薬を活用し、日本人専門家の派遣による技術指導を行い、感染地域において伝播(ぱ)を阻止するための駆虫薬の集団投薬などを、官民が連携して支援しています。長期にわたるこれらの支援が功を奏し、太平洋島嶼国14か国のうちの9か国(キリバス、クック諸島、ソロモン諸島、トンガ、ナウル、ニウエ、バヌアツ、パラオ、マーシャル諸島)がリンパ系フィラリア症の制圧を達成しました。今後も専門家の派遣などを通じて太平洋島嶼国におけるリンパ系フィラリア症の制圧に向けた支援を継続していきます。

(ポリオ)

ポリオは根絶目前の状況にありますが、日本は、いまだ感染が見られる国(ポリオ野生株常在国:アフガニスタン、パキスタン)を中心に、主に国連児童基金(UNICEF)やGaviと連携し、撲滅に向けて支援しています。2023年には、アフガニスタンにおいて、定期予防接種活動およびポリオワクチン接種キャンペーンに必要なワクチン調達などの支援をUNICEFと連携して実施しており、パキスタンにおいても同様の支援を継続中です。

案件紹介3

キリバス、パラオ、フィジー、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦

安全かつ効率的な予防接種体制の確立に向けて

~パンデミックの予防・備え・対応(PPR)強化~

太平洋島嶼国における予防接種プログラム強化計画(UNICEF/WHO連携)

無償資金協力(2021年4月~2025年3月)

太平洋島嶼(しょ)国は、地理的に分散しており、島嶼国特有の課題と脆(ぜい)弱性を抱えています。例えばマーシャル諸島は、約200万平方キロの海域に散らばる環礁からなり、国内外のアクセスが困難です。保健・医療体制が脆弱なことからも、様々な感染症の流入に備えて、ワクチン接種体制の強化が課題となっていました。

そこで日本は、国連児童基金(UNICEF)および世界保健機関(WHO)と連携して、マーシャル諸島に加え、同様の課題を抱える太平洋島嶼国地域の4か国(キリバス、パラオ、フィジー、ミクロネシア連邦)を対象とし、電気のない地方環礁部でも使用可能なソーラー式ワクチン保冷庫等のコールド・チェーン注1強化のための機材および環礁間の移動用ボートを供与しました。また、UNICEFとの連携による各機材の保守・管理に関する技術支援や、WHOとの連携による予防接種計画策定および各種感染症の監視システム強化のための技術支援なども実施しています。

マーシャル諸島では、2022年8月に新型コロナウイルス感染症の市中感染が発生し、国民の約4割が感染したものの、本協力によって供与された機材を活用したタイムリーなワクチン接種が功を奏し、約1か月で終息し、現地では日本の支援に対する感謝の声が多く聞かれました。2022年8月以降の地方環礁部におけるその他の感染症に対する予防接種者数は、35地域コミュニティにおいて3,000人に上っています。

日本は、今後も、より強靱、より公平、かつより持続可能なユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の達成に向けて、太平洋島嶼国地域における感染症予防を含む保健システムの強化を支援していきます。

電気の無い地方環礁部でも使用可能なソーラー式保冷庫の引渡し式の様子(写真:UNICEF)

新型コロナウイルス感染症の市中感染発生時のマジュロ市内臨時保健施設における健康スクリーニングの様子

注1 注66を参照

用語解説

- 健康危機プログラム(WHO Health Emergencies Programme)

- WHOの健康危機対応のための部局であり、各国の健康危機対応能力の評価と計画立案の支援や、新規および進行中の健康危機の事案のモニタリングのほか、健康危機発生国における人命救助のための保健サービスの提供を実施している。

- 緊急対応基金(CFE:Contingency Fund for Emergencies)

- 2014年の西アフリカにおけるエボラ出血熱の大流行の反省を踏まえ、2015年にWHOがアウトブレイクや緊急事態に対応するために設立した感染症対策の緊急対応基金のこと。拠出の判断がWHO事務局長に一任されており、拠出することを決定してから24時間以内に資金を提供することが可能となっている。

- Gaviワクチンアライアンス(Gavi, the Vaccine Alliance)

- 2000年、開発途上国の予防接種率を向上させることにより、こどもたちの命と人々の健康を守ることを目的として設立された官民パートナーシップ。ドナー国および開発途上国政府、関連国際機関に加え、製薬業界、民間財団、市民社会が参画している。設立以来、10億人以上のこどもたちに予防接種を行い、1,620万人以上の命を救ったとされている。

- COVAXファシリティ(COVID-19 Vaccine Global Access Facility)

- 新型コロナワクチンへの公平なアクセスの確保のため、Gavi主導の下で立ち上げられた資金調達および供給調整メカニズム。ワクチンの購入量と市場の需要の保証を通じ規模の経済をいかして交渉し、迅速かつ手頃な価格でワクチンを供給する仕組み。COVAXファシリティは、2023年10月時点で146か国・地域へ20億回分のワクチンを供給。

- 注60 : 全ての人が、効果的で良質な保健医療サービスを負担可能な費用で受けられること。

- 注61 : 国連児童基金(UNICEF)によるデータ(2021年時点)。

- 注62 : 世界保健機関(WHO)によるデータ(2020年時点)。

- 注63 : 国際保健規則(2005年)(IHR(2005):International Health Regulations)世界保健機関(WHO)が定めた、疾病の国際的伝播(ぱ)を最大限防止することを目的とした保健規則。

- 注64 : 出産後、妊娠前と同じような状態に回復する期間で、産後約1か月から2か月間のこと。

- 注65 : 物流・通信サービス等の分野において、モノまたはサービス提供のための最終拠点から利用者や消費者にモノまたはサービスが届くまでの最後の区間のこと。

- 注66 : 低温を保ったまま、製品を目的地まで配送する仕組み。これにより、ワクチンなどの医療品の品質を保つことができる。

- 注67 : 2000年のG8九州・沖縄サミットにおいて感染症対策が初めて主要議題となったことを契機に、2002年に設立された官民連携パートナーシップ。開発途上国における三大感染症(HIV/エイズ、結核、マラリア)対策および保健システム強化に対する資金協力を行い、SDGs達成に向けた取組に貢献。

- 注68 : AMR(Antimicrobial Resistance)。病原性を持つ細菌やウイルス等の微生物が抗菌薬や抗ウイルス薬等の抗微生物剤に耐性を持ち、それらの薬剤が十分に効かなくなること。

- 注69 : グローバル抗菌薬研究開発パートナーシップ(Global Antibiotic Research and Development Partnershipの略)。