コラム

「ODA広報の強化」に関する提言と取組

外務省が2022年度に実施した「過去のODA評価案件(2015~2021年度)のレビュー」において、評価対象の報告書から抽出された提言・教訓数の第4位は、「情報公開、国民及び国際社会の理解促進」に関するものであり、そのうち8割強がODA広報の強化に関わるものであることが確認されました1。特に日本の特定分野に関するODAの実績・成果や比較優位性が相手国や他ドナーに十分認知されていないことが指摘されており、外務省ODA評価結果フォローアップに掲載された2022年度及び2023年度ODA評価実施案件のうち、計6件でも広報・情報公開に関する提言がなされました。

2023年6月に改定された開発協力大綱は、開発協力の実施には、国民の理解と支持が不可欠であると述べ、開発協力の実施状況や評価等に関する情報を幅広く、迅速に十分な透明性をもって公開するとともに、開発途上国を含めた国際社会において、日本の開発協力とその成果の認知度・理解度を高めるための海外広報に積極的に取り組むこととしています。

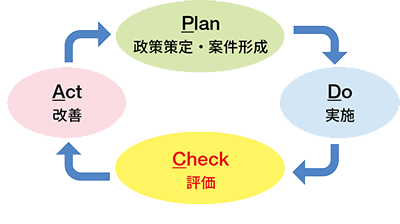

ODA評価は、ODAのPDCAサイクルにおいてC(チェック)に該当し、その結果を外務省やJICAが政策策定や案件形成に反映し、改善につなげていきます。本コラムでは、ODA広報の強化に関する第三者評価による提言や教訓に対し、どのような対応・取組がなされてきたかを概観します。

PDCAサイクル

1.国内に向けた広報・情報公開の必要性

2023年度のODA評価では、広報・情報公開の在り方について、「一般国民の目線に立って、日本がエジプトに対してどのような支援をなぜ行っているのか、国民が関心を寄せるプロジェクトを取り上げ、円借款・無償資金協力・技術協力などスキーム間の相互のつながりを分かりやすく発信すべきである」(「エジプト国別評価」)との指摘や、「ODAによる難民支援に対する国民の理解促進に加え、民間資金を呼び込むうえでも、国際機関を通じた支援や他の協力との関係を含む、日本の取組の全体像を分かりやすく広報すべき」(「難民及び難民受入れ国支援の評価」)との提言がなされました。

過去にも、「中東外交での枠組み、難民支援や人道支援を含む人間の安全保障に関する取組、ヨルダンとの二国間関係の歴史など、全体像と関連付けたストーリー性のある、効果的かつ魅力ある広報展開が望まれる」2、「ODA の透明性を確保し、国民の理解を促進していくためにも、より積極的にプロジェクトに関する情報を発信すべき」3といった提言が出されました。

また特に、外務省が実施する無償資金協力「経済社会開発計画」は、支援の目的や内容がわかりづらいとの指摘を繰り返し受けてきました。4

このような提言を受けて、エジプトへの開発協力については、外務省及びJICAのODAホームページやソーシャルメディア等を活用し、エジプトの円借款・無償資金協力・技術協力など、複数のスキーム間の案件の相互のつながりを意識し、一般国民にわかりやすい発信・広報に努めることとしています。

また、「難民及び難民受入れ国支援」に関しては、国際機関や日本のNGO、企業や地方自治体等と連携しつつ、日本の難民支援について広報に努めていきます。JICAでは開発を通じた難民支援に関するパンフレット(日本語・英語)を作成しており、周知に努めるほか、民間企業やNGOとの意見交換の機会も強化する予定です。

既になされている取組としては、ルワンダでは、国際機関拠出金の案件に係る引き渡し式の様子や草の根・人間の安全保障無償資金協力の案件内容など、日本の対ルワンダODAに関する情報について在ルワンダ日本国大使館ホームページに掲載しています。

ヨルダンでは、個別案件の広報において、中東地域の安定のために重要な役割を果たし、困難がある中で経済的・社会的な課題に真剣に取り組んできたヨルダンを支持するとともに、責任ある国際社会の一員としての我が国の難民支援や人道支援の在り方を積極的にアピールする内容となるように努め、国民の理解が深まる広報に努めています。

ラオスへの開発協力についても、国内広報において、事業概要のみならず、インタビュー等を通じて事業に従事する「人」や背景を含めたストーリーを伝えるよう留意した構成としています。さらに、2025年が日・ラオス外交樹立70周年であるため、この機会を捉え、JICA海外協力隊の活動を含め、これまでの事業と事業の効果が伝わるよう、JICAのホームページやソーシャルメディアでの投稿、また、セミナー等を有機的に組み合わせた広報を行う予定です。

外務省が実施する無償資金協力「経済社会開発計画」については、提言を受け、ペルーでは、経済社会開発計画を実施する際に、報道発表資料において、事業の目的、背景、事業内容、供与対象、金額などを記載しています。

モザンビークでは、案件の意義・重要性を可能な範囲で具体的に大使館のプレスリリースに記述するよう努めています。

「経済社会開発計画」については、開発協力適正会議等においても、スキーム名だけでは内容がわかりづらいと指摘いただいていました。外務省では、毎年発行する国際協力参考資料集の2019年度版(2020年7月公表)以降、案件一覧において、「経済社会開発計画」の後に「~のための協力」と追記して括弧で内容に関する情報を加えるようになり、報道発表資料等においては、上記のような在外公館の例をはじめとして、事業の目的、背景、事業内容、供与対象、金額等を記載するなど改善のための努力をしています。

2.現地での広報強化の必要性

ODA評価を通じて、相手国の政府機関や他のドナー機関から、日本のODAの広報活動について、「もう少し前面に出ても良いのではないか。」5、「日本は良いことをやっているが広報が十分ではない」6という声が聞かれています。また、2023年度の「エジプト国別評価」と「難民及び難民受入れ国支援の評価」では、国際機関を通じた支援を含め、ODA案件間、協力スキーム間の関係について広報・情報公開を強化する必要性が共通して指摘され、2022年度「ラオス国別評価」と2023年度「タイ国別評価」では、日本の援助事業の成果を外交力として活用すべく、「ODA成果を外交力とするための広報戦略(インド太平洋地域版)」や「ODA広報ガイドラインを策定(広報予算、専門家の配置を含む)」することが提案されました。

こうした提言を受け、トルコでは、大使館員の現地テレビ番組でのODA案件に関する発言、交換公文の署名式、大使のODA案件の実施後サイト訪問など各種ODA案件の節目にソーシャルメディアを活用した広報を実施しているほか、2023年2月に発生したトルコ南東部地震に係る日本の支援をまとめた動画を作成し、震災1周年を契機にソーシャルメディアに投稿するなど、広報活動を継続・強化しています。また、2024年は日トルコ外交関係樹立100周年であり、これまでのODAでの取組の理解を促す視察ツアー(プレスツアー)の実施を予定しています。

ラオスでは、経済協力関係の行事には可能な限り日本側ハイレベルの出席に努めるとともに、大使及び大使館員・職員が挨拶の際にラオス語で直接語りかけるなど、行事参加者やメディア視聴者等にインパクトのある、より国民に受け入れ易い広報となるよう、質の向上に向けて工夫しながら取り組んでいます。

予算の制約はありますが7、外務省では、各在外公館が年間の広報計画を立てる際に、各国での効果的な広報活動の好事例を掲載した資料を参照できるようにしています。

また、ソーシャルメディアを活用した広報の重要性が増しており、インフルエンサーによる発信が重要になっているという指摘や、8 ソーシャルメディアの利用、プレスツアーなどをさらに効率的、効果的に活用し、広報活動を強化することが望まれるとの提言9がなされています。さらに、日本国民の声が、政府や援助関係者だけでなく、相手国の一般市民にまで伝わるよう、ソーシャルメディアを活用した双方向外交を展開することや、10 若年層も含めた幅広い年齢層に届くようソーシャルメディアを使い、課題ごとに成果をまとめて広報し、よりインパクトのある広報を実施すべきことも指摘されました。11

ソーシャルメディアを活用した広報の事例として、バングラデシュでは、2021年度に実施したプレスツアーに、視察対象である都市高速鉄道(メトロ)6号線(技術協力事業)の試験走行を自身のソーシャルメディアに投稿していた人気クリケット選手を招待したところ、同選手がFacebookに掲載した記事は、投稿翌日には35,000「いいね!」、8日後には45,000「いいね!」と679コメントを集めました。

タイでは、日本に留学経験のあるタイ人ユーチューバーをKOSENプロジェクト(「産業人材育成事業」(円借款)を通じ、日本の高等専門学校同様の教育システムを導入する事業)の視察に招待したところ、その後Facebookに投稿された動画は、「いいね!」53,000件、シェア11,000回、再生回数167万回(2024年6月10日現在)を数え、タイの若年層の注目を集めました。

マラウイでは、対日理解の促進、知日層の発掘、更には親日層の醸成を目的としたODA広報に取り組んでいます。2023年度は、特集記事を含む月4本以上の記事を執筆し、テレビ、ラジオ、オンラインメディア等を活用して、63件の情報を発信しました。在マラウイ日本国大使館のFacebookアカウントで「リロングウェ市幹線道路改修計画」を取り上げた際には、「いいね!」1000件、コメント240件の反響がありました。

このように、各国にある日本の在外公館では、大使や総領事といった館長、経済協力を担当する部署、あるいは日本全般に関する広報を担当する部署が、ODAに関する事業の関連情報を各公館のホームページやFacebook、X(旧ツイッター)、インスタグラム等で発信しています。

日本製機材のプロモーションや日本企業の海外展開支援を目的の一つとする「経済社会開発計画」(旧ノン・プロジェクト無償)については、上記1でも前述しましたが、海外広報に関しても、日本の支援に関する効果的な広報の実施が重要であるとの提言や、12 今後、日本製品の普及促進を図る無償事業を実施するに当たって、現地側の業界団体に対する情報発信や日系社会を通じた宣伝効果の活用などの対応を検討すべきとの提言がなされています。13 一方、「経済社会開発計画」は、日本企業から好意的に受け止められており、戦略的に活用すれば、日本企業の海外展開を支援する有用なツールとなり得るとの教訓も得ています。14

こうした提言を受けて、2023 年 2 月にスリランカにおいて開催した、無償資金協力(経済社会開発計画)の引渡し式は、大使館やスリランカ港湾・海運及び航空省、スリランカ港湾局が ソーシャルメディアやホームページにより積極的に情報発信し、報道でも大きく取り上げられ、当事業について広く国民に周知されました。

(おわりに)

開発協力の現場に詳しい評価主任の一人からは、「開発支援の現場でキラキラと活躍している日本の若者たちの『顔』が見える形で日本国内に紹介する広報も必要。」という声も上がりました。2024年は「国際協力70周年」の節目の年であり、この機会を契機と捉え、外務省では、外交的にも重要な女性・平和・安全保障(WPS: Women, Peace and Security)を念頭に、国際協力の現場で活躍する日本人女性に焦点を当てたドキュメンタリー動画「紛争や混乱に揺れる国で活躍する日本人女性」を制作しました。YouTube等含む総再生回数は公開した1月から3月までの間に計100万回以上に上り、NHK World Japanでも約160の国と地域で放送されました。

なぜ日本が他の国を支援するのか、なぜこの国を支援するのか、なぜこの分野、この事業を支援するのか、どのように支援するのか、一つひとつのストーリーがわかるような説明、情報公開を行うということは、日本・相手国双方の国民からの理解や支持を得るために大切な視点です。

「バングラデシュでは、電力セクターで日本のODAがどう貢献しているかというプログラムの評価を実施し、同セクターでの日本の貢献が大きいと評価された。16年前の訪問時は停電が多く、怖くてエレベーターに乗れなかったが、今回は一般市民が乗っており自分も乗ることができた。農村地帯では、一見16年前と同じ生活をしているように見えたが、家の中で冷蔵庫を使っていた。それは電力が安定したからこその姿であり、日本にとって当たり前のことだが、バングラデシュでの生活の快適さの向上について、日本国内へもどうにか伝えられないかと感じた。」

2023年度の評価主任が語られたこんなエピソードを上手に伝えられるように工夫と努力を続けてまいります。

- 1 令和4(2022)年度「過去のODA評価案件(2015-2021年度)のレビュー」

- 2 令和2(2020)年度「平成27年度ヨルダンに対する経済社会開発計画の評価」

- 3 令和3(2021)年度「平成29年度対スリランカ無償資金協力(経済社会開発計画)の評価」

- 4 令和2(2020)年度「平成29年度モザンビークに対する経済社会開発計画の評価」、令和元(2019)年度「フィリピン国別評価」、令和元(2019)年度「平成25年度ペルーに対するノンプロジェクト無償資金協力の評価」

- 5 令和4(2022)年度「トルコ国別評価」

- 6 令和4(2022)年度「ラオス国別評価」

- 7 2022年度にODAを実施した国・地域が149カ国(『2023年版開発協力白書』図表IV二国間政府開発援助の地域別実績(2022年)より)であるのに対し、ODAの海外広報費の実績は約900万円(R5年度行政事業レビューシート0312在外公館広報活動基盤整備費)。

- 8 令和5(2023)年度「タイ国別評価」

- 9 令和4(2022)年度「トルコ国別評価」

- 10 令和3(2021)年度「マラウイ国別評価」

- 11 平成30(2018)年度「コスタリカ・ニカラグア国別評価」

- 12 令和5(2023)年度「平成26年度対ヨルダン無償資金協力(地方産機材ノン・プロジェクト無償資金協力)の評価」

- 13 令和元(2019)年度「平成25年度ペルーに対するノンプロジェクト無償資金協力の評価」

- 14 令和3(2021)年度「平成29年度対スリランカ無償資金協力(経済社会開発計画)の評価」