2 中国・モンゴル等

(1)中国

ア 日中関係

(ア)日中関係をめぐる情勢

中国は東シナ海を隔てた隣国であり、相互依存的な経済関係や頻繁な人的・文化的交流を有し、非常に緊密な関係にある。同時に、日中両国は政治・社会的側面において多くの相違点を抱えており、緊密な関係にあるがゆえに時に両国間で摩擦や対立が生じることは避けられない。個別の問題があっても、関係全体に影響が及ばないようにコントロールしていくことが重要であるとの考えに基づき、日中両国は、2006年「戦略的互恵関係」の構築に合意した。それ以来、両国は、首脳間で繰り返し「戦略的互恵関係」を推進することを確認してきた。また、首脳相互訪問を始めとするハイレベル交流を実施し、二国間・多国間での具体的協力を進め、「戦略的互恵関係」を具体化する取組を進めていた。

しかし、2013年は日中平和友好条約締結35周年に当たる年であったが、日中関係は引き続き厳しい状況にある。これは、2012年9月の日本政府による尖閣諸島三島の所有権の取得・保有を口実として独自の主張を強め、また2008年12月以来行っている公船の恒常的な派遣などの措置をエスカレートさせると同時にハイレベルの交流を含む政府間協議等に応じないことにより、日中関係に深刻な影響が発生していることが背景にある。実際、2013年1月以降も、中国は、公船を尖閣諸島周辺海域にほぼ連日派遣し、12月末までに52回(累計180隻)に及ぶ領海侵入を繰り返し、8月にはこれまで最も長い28時間以上にも及ぶ領海への侵入を続けた。こうした中国による「力」を背景とした現状変更の試みに対しては、日本の領土・領海・領空は断固として守り抜くとの決意で外交ルートを通じ、厳重な抗議と退去の要求を繰り返し実施している。こうした中、日本として不測の事態の発生を回避するための海上連絡メカニズムの早期の運用開始を働きかけているものの、いまだ中国側はこれに応じていない。

そもそも尖閣諸島は歴史的にも国際法上も日本固有の領土であり、現に日本はこれを有効に支配している。したがって、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。日本は、1885年以降再三にわたる現地調査を行い、清朝の支配が及んでいる痕跡がないことを確認の上、1895年1月に日本の領土に編入した。その後、日本政府の許可に基づき、尖閣諸島において鰹節(かつおぶし)製造等の事業経営が行われ、多数の日本人が同諸島に居住した。第二次世界大戦後、サンフランシスコ平和条約によって尖閣諸島は米国の施政権下に置かれた。

日本が1895年に国際法上、正当な手段で尖閣諸島の領有権を取得してから、東シナ海に石油埋蔵の可能性が指摘され、尖閣諸島に対する注目が集まった1970年代に至るまで、中国は日本による尖閣諸島の領有に対し、何ら異議を唱えてこなかった。また、中国側は異議を唱えてこなかったことについて何ら説明を行っていない。

中国政府の独自の主張に基づく言動は日本として決して受け入れられるものではなく、また、広く日本国内及び国際社会に日本の立場に対する理解を浸透させることが必要であることから、外務省ホームページ上に尖閣諸島に関するフライヤー(ちらし)、動画などの資料を掲載するなど積極的な対外発信を行った。

このように尖閣諸島をめぐって中国による一方的な現状変更の試みが続く中、11月23日には、中国国防部が「東シナ海防空識別区」の設定を発表した。中国の同「識別区」の設定は、公海上の空域を飛行する航空機に対して、一方的に自国の手続に従うことを義務付け、従わない場合に「防御的緊急措置」をとるとするなど、国際法上の一般原則である公海上空における飛行の自由の原則を不当に侵害するものである。また、中国側が設定した空域は、日本の固有の領土である尖閣諸島の領空があたかも中国領空であるかのような表示をしており、全く受け入れることはできない。日本側からは、こうした懸念を表明する外務大臣談話を発出するとともに、直ちに中国側に対して強く抗議し、公海上空における飛行の自由を妨げるような一切の措置を撤回するよう求めた。

日本としては、引き続き冷静かつ毅然として対応し、関係国とも連携しつつ、中国側に対して事態をエスカレートさせないよう求めていく。

中国側は、こうした独自の主張に基づく言動を繰り返すのみならず、前提条件を付けて日本との首脳・外相レベルの対話に応じていない。9月のG20首脳会合(於:ロシア・サンクトペテルブルク)の機会に安倍総理大臣と習近平国家主席との間で短時間の立ち話が行われたが、正式な首脳会談や外相会談は行われていない。日本側からは、対話のドアは常にオープンであり、課題が解決しない限り対話をしないという姿勢ではなく、課題があるからこそ率直に対話をすべきであると呼びかけている。

日本政府としては、日中関係は最も重要な二国間関係の1つであり、両国は地域と国際社会の平和と安定のために責任を共有していることから、日中両国及び国際社会の利益のためにも、大局的見地から「戦略的互恵関係」の原点に立ち戻り、関係改善を進めていくべきとの立場である。

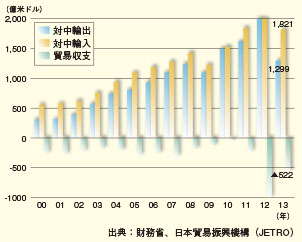

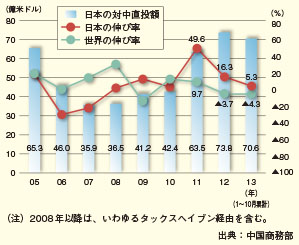

(イ)日中経済関係

日中間の貿易・投資などの経済関係は、緊密かつ相互依存的である。2013年の貿易総額(香港を除く。)は約3,120億米ドルであり、中国は、日本にとって7年連続で最大の貿易相手国となっている。また、中国側統計によると、日本の対中直接投資(約70.6億米ドル、2013年)は中国にとり第2位(1位はシンガポールで73.3億米ドル)、進出企業数(2万3,094社、2012年末)は、中国において第1位の規模となっている(第2位は米国で約2万210社)。

2012年からの尖閣諸島をめぐる日中関係の緊張は経済面においても様々な影響を及ぼしており、2013年後半には回復基調が見られたものの、引き続き状況を注視していく必要がある。

企業活動に関し、日本の大手自動車メーカーの中国における新車販売は、2012年の一時期には前年比で5割前後減少したが、多くの企業で2013年は前年比で増加に転じた。また、同じく大きく減少していた訪日中国人数も、2013年9月から前年同月比で増加に転じている。

また、経済分野における交流・協力に関しては、9月に中国の代表的企業の首脳一行が訪日して菅官房長官を表敬したほか、10月には顧朝曦(こちょうぎ)中国民政部副部長が来日して三ツ矢外務副大臣やNPO法人などと意見交換を行った。11月には日中経済協会代表団一行が訪中し、汪洋(おうよう)国務院副総理を表敬した。

さらに、2012年末から中国の大気汚染が一層深刻化していることを踏まえ、2013年9月には中国の大気汚染研究者を訪日招へいし、日本の技術・経験の共有などを行うなど、環境面における協力も積極的に進めている(大気汚染については、大使館・総領事館のホームページなどを通じて現地在留邦人にも情報を提供している。)。

(ウ)両国民間の相互信頼の増進

日本と中国の人的交流は、2013年は延べ約420万人(訪日者数延べ約132万人、訪中者数延べ約288万人)で、訪日者は約11万人減少(前年比-7.8%)し、訪中者は約64万人減少(前年比-18.21%)した。

2013年1月、インドネシア訪問中の安倍総理大臣は、2007年から実施した「JENESYS」の後継として、3万人規模でアジア・大洋州諸国との間で青少年交流事業「JENESYS2.0」を実施することを発表した。

中国との間では、2013年に「JENESYS2.0」により、中国から高校生や大学生など660人を日本に招へいした。訪日した中国の若者は、各種交流や視察などを通じて、直接日本の文化や生活に触れるとともに、日本の青少年との間で相互理解を深め、今後の日中関係の在り方などについて活発な意見交換などを行った。

日中関係の更なる発展のため、中国の中央政府や地方政府の指導者、政・経・官・学などの各界において一定の影響力を有する者、次世代の指導者、オピニオンリーダーなどの様々なレベル・分野の人材を日本に招へいし、幅広い関係構築・強化に努めている。これらの交流を通じて、被招へい者と日本関係者との間に良好な関係が構築され、日本に対する正確な理解が促進されることが期待されている。

新日中友好21世紀委員会は、21世紀の日中関係を一層発展させていくため、日中双方の有識者が、幅広く議論し、両国政府首脳に提言・報告を行う委員会である(今期委員会の日本側座長は西室泰三日本郵政社長兼東芝相談役、中国側座長は唐家璇(とうかせん)元国務委員)。2013年11月、同委員会は中国・杭州において少人数会合を開催し、日中関係の改善・発展などについて率直かつ活発な議論を行い、両国国民感情の改善や幅広い分野における日中間の協力の重要性などについて認識を共有した。

日本政府は、化学兵器禁止条約(CWC)に基づき、中国における遺棄化学兵器の廃棄処理事業に取り組んできており、2013年末までに約3万7,000発の遺棄化学兵器の廃棄を完了するなど、着実に作業を進展させている(36)。

イ 中国情勢

(ア)内政

2013年3月、第12期全国人民代表大会第1大会において、習近平総書記を国家主席、李克強(りこくきょう)党中央政治局常務委員を国務院総理とする、今後5年間の中国を担う新たな指導体制が発足した。国家副主席には李源潮(りげんちょう)氏、対外関係分野では、楊潔篪(ようけつち)氏が国務委員、王毅(おうき)氏が外交部長に就任した。習近平国家主席は同大会中に行った重要講話の中で、中華民族の偉大な復興を実現するとの「中国の夢」を繰り返し提起し、「中国の夢」のために引き続き努力奮闘することを全中国国民に呼びかけた。

習近平指導部は、党幹部に蔓延(まんえん)する腐敗に対する危機感を度々表明しており、「反腐敗」の取組には聖域を設けず、断固として取組む姿勢を強調しており、党・政府・国有企業の幹部が相次いで摘発されている。

また、2012年司法機関による処分が決定された元党中央政治局委員の薄熙来(はくきらい)氏については、2013年10月末に収賄、横領、職権濫用の併合罪により、無期懲役が言い渡され、その直後の第二審(終審)判決が薄氏の上訴を棄却したことから、無期懲役が確定した。

11月には、中国共産党第18期中央委員会第3回全体会議(三中全会)が開催され、「改革の全面的な深化をめぐる若干の重大問題の決定」が審議・採択された。改革のグランド・デザイン、調整・推進のため「改革を全面的に深化する指導グループ」(グループ長:習近平総書記)を設置するとともに、国家安全に関わる重大事項や重要業務について総合的な企画・調整を行うため、「国家安全委員会」を設置することが決定された(主席:習近平総書記)。

一方、経済発展に付随する様々な社会矛盾が近年一層顕在化しており、10月末には、天安門付近で車両の衝突・炎上事案が発生(当局は実行犯としてウイグル人数人を拘束)、11月初めには、山西省党委員会付近で連続爆発事件が発生した(当局は実行犯として男性1人を逮捕)。

(イ)外交

習近平指導部においても、引き続き平和的発展の道を歩むことを堅持するとの方針を改めて打ち出している。2013年10月には、「新たな情勢下における周辺外交工作のための重要会議」が開催され、周辺外交の基本方針として、①隣国をパートナーとすること、②隣国を安心させ、豊かにすること、③「親・誠・恵・容」(それぞれ親和力の増強、誠心誠意の対応、互恵原則、包容の思想)の理念を実現することとする習近平総書記の重要講話が発表された。一方、近隣諸国との間では、中国は独自の言動を繰り返しており、東シナ海や南シナ海における緊張は依然として継続している。

習近平国家主席は、3月下旬、国家主席就任後の初の外遊先としてロシアを訪問し、プーチン・ロシア大統領と会談した後、共同声明を発出した。また、米国との間では、6月に習近平国家主席が訪米してオバマ米国大統領と米中首脳会談を実施し、また、7月のワシントンにおける米中戦略・経済対話を経て、9月には、サンクトペテルブルク(ロシア)でのG20に際して再度米中首脳会談が行われた。米中間では頻繁に要人往来が実施されて、関係強化が図られているが、同時に人権、サイバー・セキュリティー、知的財産の保護などの懸念事項を抱えており、12月に訪中したバイデン米国副大統領と習近平国家主席との会談では、中国の「東シナ海防空識別区(ADIZ)」について米国として認めることはなく、深い懸念を有していることが伝達された。

(ウ)中国経済

2013年の中国の名目GDP額は56兆8845億元、実質GDP成長率は前年比7.7%増であり、中国政府の年間目標成長率である7.5%は達成された。

一方、中国経済は、要素(労働力、土地、資源)価格の上昇、後発の優位性の喪失、少子高齢化など、厳しさを増す客観的条件の中で、①経済成長を維持するとともに、②急速な成長がもたらした「副作用」に対処しつつ、③構造改革を通じて持続可能な成長モデルへの転換を進めなければならないとの課題に直面している。

こうした諸課題を解決するためには、抜本的な構造改革(経済体制改革)が不可欠であり、2013年は、習近平指導部によって経済体制改革のための様々な施策が打ち出された年といえよう。

特に、11月の中国共産党第18期中央委員会第3回全体会議(三中全会)では、経済体制改革が「改革の全面的な深化の重点」と位置付けられた。三中全会では経済的な資源配分における市場の役割について「決定的役割」との表現が用いられ、従来の「基礎的役割」から一歩踏み込んだ。また、国有企業と政治の分離、民間企業や外国企業に対する参入障壁の撤廃・緩和、都市化の一層の推進、「一人っ子政策」の緩和などが決定された。

続いて12月に行われた中央経済工作会議においても、安定成長と改革促進の両立を図ろうとする現指導部の姿勢が改めて強調されている。

重要なことは、こうした一連の施策が実際に実行されるか否かであり、この観点からも、金融、貿易、投資などの分野の改革を試験的に先行実施するために10月に開設された上海自由貿易試験区の動向が注目される。

(エ)軍事

中国は、海空戦力・戦略ミサイルを中心に軍事力の近代化を進めており、2012年9月、中国国防部は空母「遼寧(りょうねい)」の就役を正式に発表した。また、2013年の国防予算は、前年執行額比で10.7%増(2013年予算値)であり、国防費は2桁の伸び率となっている一方で、その細部の内訳や軍事力の近代化について依然として不透明な部分があることが指摘されている。2年に1度の国防白書の発表などは一定の評価ができるが、2013年4月に発表された中国の国防白書では、国防費についての記載がなくなるなど、その内容は日本を含む地域・国際社会の懸念を払拭するに足るものではない。様々な機会を捉え、より一層の透明性向上を中国に対して求めている。

(2)台湾

ア 日台関係

日本と台湾との関係は、1972年の日中共同声明に従い、非政府間の実務関係として維持されている。日本にとって台湾は緊密な経済関係を有する重要なパートナーであり、第5位の貿易相手である。このような状況を踏まえ、2013年の日台間では、4月に長年の懸案であった日台民間漁業取決めが署名されたほか、11月上旬には電子商取引を始め計5本の、同月末には金融管理監督分野における協力文書が署名されるなど、幅広い分野での協力関係を緊密化させるための枠組み作りが進められた。人的往来も活発に行われており、2013年の日台間の短期訪問者数の往来は、過去最高を更新し延べ約363万人(1~11月)に達した。また、文化交流も活発で、4月6日から14日まで、宝塚歌劇団による初の台湾公演が開催され、成功を収めたほか、2014年に日本で故宮博物院の特別展を開催することが決定された。東日本大震災の2年後に当たる2013年3月に東京にて行われた追悼式典には、台湾を代表し沈斯淳(しんしじゅん)駐日経済文化代表事務所代表が出席し、被災者への追悼の意を表すべく献花を行った。

イ 内政

2012年5月から馬英九(ばえいきゅう)政権は第2期に入った。経済面では、持ち直しの動きが見られたものの、後半はその動きが緩やかになり、2013年の実質GDP成長率は1.74%増(速報値)となった。

ウ 外交

中国と台湾との両岸関係は、第1期馬英九政権の4年間に「両岸経済協力枠組取決め(ECFA)」を始めとする16の協力文書が作成されるなど、経済分野を中心に結びつきを深めており、2013年6月には新たに「両岸サービス貿易取決め」が署名された。また、両岸直航便の開設と台湾側の中国人観光客の受入れ解禁などにより、2010年以降、中国から台湾への訪問者数が日本から台湾への訪問者数を上回るなど、両岸間の人的往来も増加の一途をたどっている。

なお、台湾も、尖閣諸島について、独自の主張を行っており、民間活動家による上陸を目指す動きや台湾当局船舶による尖閣諸島周辺海域の航行などの事案が発生しているが、日台関係全般に影響を及ぼすような事態には至っていない。

(3)モンゴル

自由、民主主義といった基本的な価値や市場経済を共有するモンゴルは、日本にとって重要なパートナーである。日本としては、経済関係や人的交流の拡大を含めた両国間の更なる友好関係の発展を目指していく。

ア 日・モンゴル関係

2013年3月に、安倍総理大臣は、就任後3度目の外遊先としてモンゴルを訪問した。安倍総理大臣からは日本とモンゴルとが共有する3つの精神(①自由と民主の精神、②平和の精神、③助け合いの精神)が良好な両国関係の基礎にあると述べ、モンゴル側から賛意が表明された。その上で、両首脳は、両国の「戦略的パートナーシップ」を深化させるため、政治・安全保障、経済、人的交流・文化交流の3つの分野の協力を強化していくことで一致した。経済分野では、安倍総理大臣から、地域のパートナーであるモンゴルとの間で活力ある経済関係を構築したいとして、①投資環境の整備及び②持続可能な経済発展への協力を2本柱とする「エルチ・イニシアティブ」と名付けた協力を提案し、アルタンホヤグ首相から賛同を得た。

その後、4月の鈴木外務副大臣のモンゴル訪問(第7回民主主義共同体閣僚級会合出席)、菅原経済産業副大臣のモンゴル訪問(第6回日本モンゴル官民合同協議会出席)、6月のボルド外相の訪日、7月の古屋国務大臣のモンゴル訪問(特派大使としてエルベグドルジ大統領就任式出席)、8月のバトバヤル経済開発相の訪日など、ハイレベル交流が一層強化された。

9月にはアルタンホヤグ首相が訪日し、半年のうちに両国首相の相互訪問が実現した。9月の首脳会談では、「戦略的パートナーシップ」を更に高いレベルに引き上げ、互恵的・相互補完的な関係を一層強化していくことで一致した。首脳会談後に発出された「『戦略的パートナーシップ』の強化に関する日本国とモンゴル国との共同声明」及び「戦略的パートナーシップのための日本・モンゴル中期行動計画」では、今後の両国の協力の方向性が示された。また、2014年1月には、木原外務大臣政務官がモンゴルを訪問し、アルタンホヤグ首相やボルド外相等と会談を行い、「中期行動計画」を着実に実施していくために双方で協力することで一致した。

日・モンゴルEPA交渉は4月から4回にわたりそれぞれ交渉会合が開催され、早期のEPA妥結に向け精力的な交渉が行われた。

イ 内政

内政では、6月に大統領選挙が実施され、現職のエルベグドルジ候補が他の2人の候補を抑え、再選を果たした。エルベグドルジ大統領は、11月に「大きな国家からスマート国家へ」との方針を打ち出し、ビジネスへの国の介入を軽減させ、行政機構の刷新を行うことを政府に呼びかけた。

2011年に17.3%の成長を記録したモンゴル経済は引き続き好調で、2013年には11.7%(モンゴル国家統計委員会速報値)の経済成長を達成した。

36 中国の領域内に遺棄された旧日本軍の化学兵器は、これまで、北は黒龍江省から南は広東省までの広い範囲で約5万発が確認されており、また、吉林省敦化市ハルバ嶺地区には約30万発から40万発が埋設されていると推定されている。日本政府は、日中共同で現地調査を行うとともに、中国政府の協力の下、江蘇省南京市や河北省石家荘市での移動式処理施設による廃棄処理事業や各地での発掘回収事業を進めてきた。ハルバ嶺においては、発掘回収作業に着手するとともに廃棄処理のための準備を進めている。