2 文化外交(日本ブランドを含む。)

(1)文化事業

諸外国における対日理解の促進や良好な対日イメージの推進は、パブリック・ディプロマシーの重要な要素である。このため、外務省は、在外公館や国際交流基金を通じて、日本文化紹介事業を積極的に実施し、日本文化の総合的・戦略的発信に努めている。その際、伝統文化・芸術に加え、世界的に高い人気を誇るアニメ、漫画、ファッションなどのいわゆるポップカルチャーについても積極的に発信している。

特に、2012年は東日本大震災後1年を経て、日本が諸外国から受けた支援に対する感謝の意と復興に向かう日本の姿を示すこと、東北地方本来の豊かな文化や風土を世界に向けて紹介し、海外における日本再生に関する理解の深化と風評被害などによるイメージダウンからの回復を図ることは、重要な外交課題であった。この課題への取組として、国際交流基金を通じて様々な分野を組み合わせた総合的な文化事業「震災を乗り越えて~日本から世界へ~」を世界86か国138都市において実施した。具体的には、米国ニューヨークの国連総会議場などにおける東北民俗芸能などの公演、震災復興に向けた建築展や東北の魅力を集めた写真展、復興や再生をテーマとした劇映画やドキュメンタリーの外国語字幕付きDVD上映会、東北や復興についての講演会やシンポジウムなどを実施した。これらを集中的に開催した1か月の間に、世界各地での参加者数は、約5万6,000人に達した。

また、各種の周年記念といった外交上の節目を迎える国との間では、政府関係機関や民間団体と連携しながら大規模な記念事業(要人往来、各種会議、広報文化事業など)を重点的に実施し、二国間交流を強化することにより、より一層効果的な対日理解の増進を目指している。例えば、2012年には、日・イスラエル外交関係樹立60周年を記念して、著名な日本人クラブアーティストによる公演を、日中国交正常化40周年を記念して夏祭やファッションショーを、また、日・アルジェリア外交関係樹立50周年を記念して、文楽公演などの一連の大型文化事業をそれぞれ実施した。

日本文化の総合的発信の例として、7月にパリで開催された世界最大級の日本文化紹介イベントである「JAPAN EXPO 2012」(来場者約22万人)に、外務省は国際交流基金、観光庁、国際観光振興機構、科学技術振興機構などと連携して参加し、日本文化への関心を広げる事業や訪日観光促進事業を実施した。

さらに、外務省は、互いの文化への関心や相互理解を深めるとの観点からポップカルチャーを通じた国際文化交流にも積極的に取り組んでいる。例えば、海外で漫画文化の普及に貢献する漫画家を顕彰することを目的に2007年に外務省が創設した国際マンガ賞は、2012年で第6回を迎え、38の国・地域から245作品の応募があった。特に、第5回に最優秀賞を受賞した「I KILL GIANTS」(作者:ケン・ニイムラ/原作者:ジョーケリー/訳:柳 享英)は、2012年11月に小学館から発売されるなど、国際漫画賞のレベルは近年大きく向上している。受賞者を通じて海外における漫画文化の質が更に高まることが期待される。また、民間企業主催の事業に外務省が後援を行っている世界コスプレサミットは2012年に10回目を迎えた。第1回目の参加国は3か国だったが、年々参加国が増えており、2012年は世界各国で予選を勝ち抜いた20か国の代表チームによる熱戦が繰り広げられた。同サミットの開催に当たり、2007年から外務大臣賞を付与している。

(2)人物・教育分野での協力

外務省では、諸外国において世論形成・政策決定に大きな影響力を有する要人、各界で一定の指導的立場に就くことが有力視される外国人などを日本に招き、人脈形成や対日理解の促進を図る各種の招へい事業を実施している。また、教育やスポーツの分野でも、人物交流の促進のために様々な取組を行っている。こうした事業は、相互理解や友好関係を増進させるだけでなく、国際社会における日本の存在感を高め、ひいては、外交上の日本の立場を有利にしていく上でも大きな意義がある。

ア 留学生交流関連業務

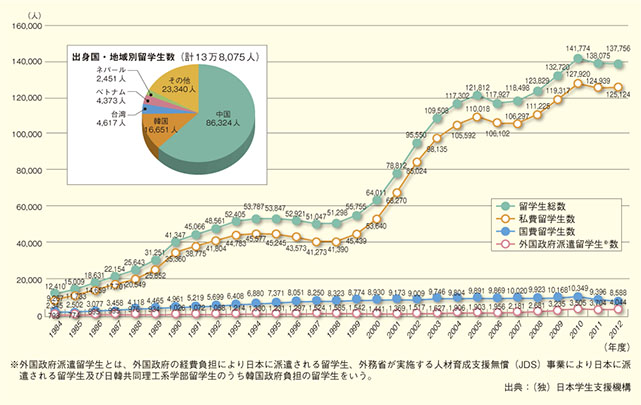

日本の高等教育機関で学ぶ外国人留学生の在籍者数は、13万7,756人(2012年5月現在)で2011年より約220人減少した。外務省は、在外公館を通じて日本への留学の魅力や機会を積極的に広報するとともに、各国の優秀な学生を国費留学生として受け入れるための広報、募集、選考などの窓口業務を担っている。また、留学生が帰国した後も、各国にある「帰国留学生会」を通じたこれら元留学生との関係維持と知日家・親日家の育成に努めている。

イ JETプログラム

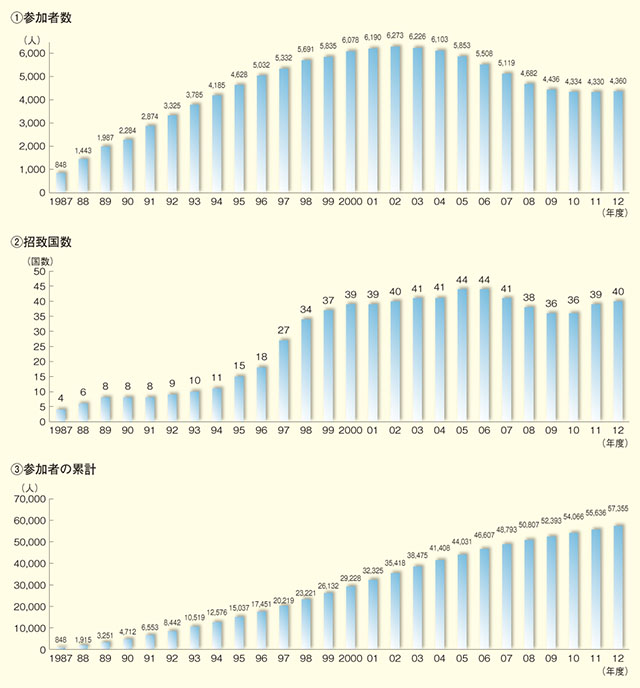

1987年に開始された「JETプログラム」は、平成24年度には新規に約1,500人が参加し、参加者の累計は5万7,000人を超えた。このプログラムは外国語の充実、地域レベルの国際交流や地域の国際化に貢献しており、またJET経験者の多くが知日家・親日家として各国の様々な分野で活躍し、日本にとって貴重な人的・外交的資産となっている。外務省は、本プログラムの「入口」(在外公館による選考や来日前オリエンテーションなど)及び「出口」(元JET参加者の会(JETAA)への活動支援)を担当し、総務省、文部科学省や財団法人自治体国際化協会とともに、地方公共団体が外国青年を招致する本事業に協力している。15か国で組織されているJETAA(会員数は約2万4,000人)は、帰国後も各国における日本理解の促進に貢献している。

ウ スポーツ交流事業

7月から9月にかけてロンドンで開催されたオリンピック・パラリンピックでは、日本人選手が様々な競技で活躍し、その情熱溢れるひたむきな姿は、震災後の復興に取り組む日本国民に夢と希望を与え、世界中の人々にも大きな感動を与えた。このようにスポーツは、国境、言語、民族の違いを超え、国際交流や国際相互理解の増進に寄与するとともに、日本の国際的地位の向上にも極めて重要な役割を果たしている。外務省は、柔道、剣道、空手など武道を始めとするスポーツ分野での国際交流を通じた対日理解促進や親日家育成を図っている。また、外務省は、2020年オリンピック・パラリンピックの東京招致を始め、大規模な国際スポーツ競技大会の日本招致活動も積極的に進めている。

(3)知的分野の交流

ア 日本研究

海外の知識層の日本に対する深い理解を醸成するため、外務省は、日本の政治、経済、社会、文化などに関する様々な研究活動を支援している。

2012年度の具体的事例としては、国際交流基金を通じて、各国・地域において日本研究の拠点となる大学や研究所など34か国・地域72か所の日本研究機関、中国の北京日本学研究センターなどに、客員教授派遣、日本関係図書の拡充、研究助成など複合的支援を行った。また、日本で研究・調査活動を行うためのフェローシップを海外の日本研究者に提供した(49か国・地域から165人を採用)。そのほかにも、各国・地域で日本研究者の学会やネットワークへの支援も行っている。

イ 知的交流

世界や地域に共通する課題の解決に向けた取組をけん引し、様々な主体をつなぎ合わせる架け橋となることで、日本が国際社会に更なる貢献を行うため、外務省は、多国間の共同作業・交流を重視した知的交流事業を企画・実施・支援している。具体的には、国際交流基金を通じて、国際的に共通の関心テーマについて日本人が諸外国と対話する国際会議、交流・対話などを支援するとともに、日本の地方公共団体や公益法人、非営利団体(NPO)などとの協力により国際シンポジウムや国際対話・交流事業を行った。また、これら知的交流事業の中で、2012年は前年に引き続き、東日本大震災からの復興に関する対外発信や防災・復興に関する知見の交換、交流も行っている。

ウ 国際連合大学(UNU)との協力

日本政府は、日本に本部を置く主要な国連機関であるUNUに対し、様々な協力を行ってきた。特に、日本の大学や研究機関との関係強化など、「日本に根ざした国際連合大学」、「開かれた国際連合大学」を目指した取組を支援している。UNUは、2010年に大学院プログラムの修士課程、2012年に博士課程を開設しており、質の高いグローバルな人材育成プログラムを提供している。

(4)日本語普及

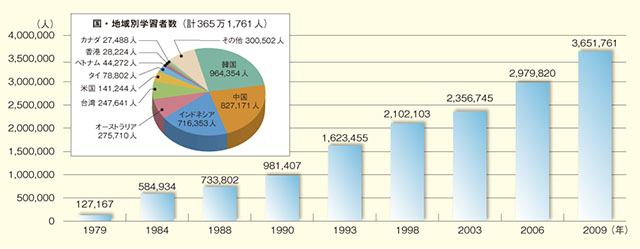

海外における日本語普及は、日本との交流の担い手を育てるものであり、対日理解を深めるとともに、諸外国との友好関係の基盤となるものである。現在133の国・地域において、365万人余りが日本語を学習しており(2009年国際交流基金調べ)、学習者数は30年間で28倍以上に増加している。近年では学習目的も多様化し、従来の就職や留学といった実利志向のみならず、異文化理解やポップカルチャーへの関心を動機とする学習者が増加している。外務省では、国際交流基金を通じて、日本語専門家の海外派遣、海外の日本語教師及び外交官などの訪日研修、日本語教材の開発、日本語教授法や学習成果の評価手法を考えるための手段としての「国際交流基金(JF)日本語教育スタンダード」を開発し、日本語教育現場の多様なニーズに対応している。

国際交流基金が実施している日本語能力試験については、2012年に世界64の国・地域、306都市で行われており、約64万人(応募数)(国内実施分を含む。)が受験するまでに拡大してきている。

そのほかにも、アニメやマンガを使った学習支援ウェブサイトなどの視聴覚教材の更なる活用、国際交流基金の直営日本語講座などを通じ、海外日本語学習者層を更に増やすことを目指している。

さらに、国・地域ごとのニーズに応じた日本語普及事業の展開と関係機関の連携強化のため、2007年度から、国際交流基金の海外拠点や日本語専門家が派遣されている諸大学を中心に、「JFにほんごネットワーク(通称:さくらネットワーク)」の構築拡大に取り組んできた。2012年には同ネットワークにおける中核メンバーとして認定された機関・団体の総数が123か所に達した。

(5)文化無償資金協力

開発途上国における文化・高等教育を支援し、日本と開発途上国の相互理解や友好親善を深めるため、ODAの一環として文化無償資金協力を実施している。2012年は、一般文化無償資金協力を6件(総額約2.8億円)、草の根文化無償資金協力を16件(総額約1.1億円)実施した。例えば、2012年7月に引渡式が行われたグアテマラのティカル国立公園文化遺産保存研究センターは、自然環境と調和するよう日本の技術を取り入れた設計となっており、同国の文化遺産保護・保存のみならず、日本との学術交流拠点としても、多くの人々による活用が期待されている。

(6)国連教育科学文化機関(UNESCO・ユネスコ)を通じた協力

日本は、教育、科学、文化、コミュニケーションなどの各分野における国際的な知的協力や開発途上国に対する開発支援といったユネスコの様々な取組に積極的に参加している。

文化面では、世界の有形・無形の文化遺産の保存修復、振興や人材育成の分野での支援を柱として、積極的に協力するとともに、文化遺産保護のための国際的枠組みにも積極的に参画している。その一環として、日本は、ユネスコに有形・無形それぞれの文化遺産保護や開発途上国の人材育成を目的とした、3つの日本信託基金を設置している。文化遺産保存日本信託基金では、アフガニスタンのバーミヤン遺跡を始め、日本人の専門家が中心となって現地の人々が将来は自らの手で遺跡を守れるよう人材育成を行うとともに、遺跡の保存修復を行っている。また1994年から始まったカンボジアのアンコール遺跡保存修復事業は、2012年に第4期が開始するなど継続的な支援が行われている。無形文化遺産保護日本信託基金では、開発途上国における音楽・舞踊などの伝統芸能や伝統工芸などを次世代に継承するための事業や、無形文化遺産保護条約の締結に向けた国内制度整備を支援している。人的資源開発信託基金では、ユネスコが主導する「万人のための教育(EFA)」の推進など、教育分野を中心とした人材育成への取組を支援している。2012年度には約0.5億円を拠出し、「ラオス及びミャンマーにおけるジェンダーに配慮した柔軟な代替的学習プログラム」などのプロジェクトを開始した。また、ユネスコとの連携においては、アフガニスタンにおいて「識字能力強化計画」や「警察識字能力強化計画」等を実施しており、引き続き協力していく。

2012年2月には、ユネスコの実施する5事業(「南スーダンの教育セクター発展のための初期対策」、「東リベリアにおけるコートジボワール難民に対する教育支援」、「アフリカの角における干ばつ及び飢餓対策」、「エジプト及びリビアにおける教育緊急対策支援」、「イラクの青年層に対する職業訓練を通じた治安確保及び復興支援プログラム」)に総額479万米ドルを拠出した。また、日本で取組を強化している「持続可能な開発のための教育(ESD)」については、2014年に日本で開催予定の「国連持続可能な開発のための教育の10年」(DESD、2005年~2014年)最終年会合に向けて、ESDの更なる推進を目指している。

ア 世界遺産条約

世界遺産条約は、文化遺産や自然遺産を人類全体の遺産として国際的に保護することを目的として、1972年のユネスコ総会で採択され、1975年に発効した。日本は1992年にこの条約を締結した(現在締約国数は190か国)。この条約に基づく「世界遺産一覧表」に記載されたものが、いわゆる「世界遺産」であり、建造物や遺跡などの「文化遺産」、自然地域などの「自然遺産」、文化と自然の両方の要素を持つ「複合遺産」に分類され、現在、世界全体で962件に上る。日本からは、文化遺産12件、自然遺産4件の計16件が記載されている。2012年は条約採択から40年の節目であり、世界遺産委員会を中心に、条約の運用や世界遺産の在り方と価値の定義を見直すための議論が行われた。2011年11月以来世界遺産委員会委員国を務める日本は、これらの議論に積極的に参画し、2012年11月、京都において条約採択40周年記念会合を開催した(詳細については特集参照)。

イ 無形文化遺産条約

無形文化遺産条約は、2003年ユネスコ総会で採択され、2006年4月に発効した。この条約により、伝統芸能や伝統工芸技術などの無形文化遺産についても、国際的保護の体制が整えられることとなった。国内の無形文化財保護において豊富な経験を持つ日本は、この条約の作成作業のけん引役となり、運用指針の主要部分を取りまとめるなど、積極的な貢献を行ってきている。条約に基づき作成されている「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」には、日本の無形文化遺産として計21件が記されている。その中には、日本から「人類の口承及び無形遺産に関する傑作」としてユネスコが宣言していた能楽、文楽、歌舞伎の3件や2012年12月にパリで開催された第7回政府間委員会において記載が決定した「那智(なち)の田楽(でんがく)」が含まれている。

(写真提供:文化庁)熊野那智大社の例大祭で演じられる、乱声(らんじょう)、鋸(のこぎり)歯(ば)、八拍子などの古風な演技法による田楽

1.世界遺産条約採択40周年

今や世界中の人々に広く認知されている世界遺産は、「顕著で普遍的な価値」を持つ文化遺産や自然遺産を人類の遺産として保護することを目的に、1972年に国際連合教育文化機関(ユネスコ)で採択された「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(世界遺産条約)」に基づいています。この条約採択から40年を迎えた2012年、世界遺産条約の意義を振り返り将来を考える節目として、世界各地で様々なイベントや会合が開催されました。

2.京都における世界遺産条約採択40周年記念最終会合の開催

日本では、2月13日、ボコバ・ユネスコ事務局長による「日本における40周年記念開幕宣言」に続き、各地で様々なイベントが行われました。そして、11月6~8日、京都において、世界各地での一連の行事を締めくくる40周年記念最終会合(京都会合)が開催されました。

日本政府主催(ユネスコ協力)で開催された京都会合には、ボコバ事務局長、歴代世界遺産センター所長、ソック・アン世界遺産委員会議長(カンボジア副首相)を始め、世界遺産条約締約国政府関係者、国際機関関係者、国内外の専門家や世界遺産保護に携わる関係者など、世界61か国から約600人が参加し、「世界遺産と持続可能な開発:地域社会の役割」という40周年の全体テーマの下、幅広い議論が行われました。

世界遺産の寺社が点在する京都における本会合開催は、人類共通の貴重な遺産保護に関する日本の国際貢献を広く世界に知らせるとともに、2011年11月以来世界遺産委員会委員国を務める日本の世界遺産条約への積極的な取組を印象付けるものとなりました。

3.「京都ビジョン」

京都会合における議論の結果まとめられた「京都ビジョン」は、今後の世界遺産保護には、持続可能性の視点や世界遺産保護のための地域社会の参画が極めて重要であることを強調し、地球規模での財源確保、世界遺産に関わる多層的なコミュニティ間の協力推進、地域社会や専門家、若者による世界遺産保護への参画などが必要であることを国際社会に呼びかけています。