3 中東・北アフリカ情勢

(1)エジプト

アフリカ大陸の北東に位置し、地中海を隔てて欧州に接するエジプトは、中東・北アフリカ地域の安定に重要な役割を有する大国である。同国で2011年1月に発生した一連の大規模反体制デモの結果、2月には、約30年続いたムバラク政権が崩壊し、国軍最高会議による暫定統治を経て、同年末から2012年1月にかけて人民議会(注:下院に相当)選挙、続いて諮問評議会(注:上院に相当)選挙が実施された。その後、5月から6月にかけて大統領選挙が行われ、ムスリム同胞団出身のムルスィー自由公正党党首が、同国史上初の民選による文民大統領として選出された。同大統領は、8月にカンディール内閣を発足させるとともに、国軍最高会議議長として暫定統治を率いたタンターウィ国防相やアナン参謀総長などの軍幹部を更迭するなど、自らの政治基盤強化を進めた。しかし、11月にムルスィー大統領が自らの決定を司法の対象外とするなどの憲法宣言を発表したり、憲法準備委員会が憲法草案を強行採決するといった動きに対し、リベラル派を中心とする野党や青年活動家勢力は強く反発し、大統領を支持するイスラム系勢力との間で死傷者を伴う衝突が発生した。このように、イスラム系勢力とリベラル派との対立には根深いものがあるが、12月に新憲法草案に対する国民投票が行われ、同草案は6割強の賛成を得て承認された。

経済面では、2011年2月の政変後、特に観光や海外からの直接投資が大幅に落ち込み、外貨準備高が半減するなど国際収支が悪化するとともに、2011年度の経済成長率は1.8%に下落した。政変前は9%であった失業率は、2011年度には11%を超え、2012年前半には12.6%に上昇している。財政赤字の対GDP比率についても、政変前は約8%であったものが2011年度には約10%、2012年前半には11%に増加している。こうした中、11月にエジプト政府は、IMFとの間で財政立て直しのため48億米ドルの融資受入れに大筋合意したが、いまだ正式合意に至っていない。

日本との関係では、2012年3月にアムル外相、4月にはエジプト航空直行便再開に合わせてアブデルヌール観光相、9月にザハーリ科学技術担当相、10月にはIMF世銀年次総会出席のためエルアラビー計画・国際協力相やエッサイード財務相が訪日するなど、エジプト要人の訪日が相次いだ。日本からは、2012年5月に玄葉外務大臣がエジプトを訪問し、ガンズーリ首相など同国要人との会談において、安定したエジプトが地域の平和と安定にとって重要とのメッセージを伝えた。同年9月には、ニューヨークにおいて、野田総理大臣は、ムルスィー大統領との間で首脳会談を行い、民主化プロセス進展や失業問題などの経済・社会面での課題解決に向けて、支援を続けていく考えを伝えた。

(2)アルジェリア、チュニジア、リビア、モロッコ

欧州、中東、アフリカの接点に位置するこれらの国々においては、いわゆる「アラブの春」といわれる中東・北アフリカ諸国の政変後、それぞれに程度は異なるものの民主的な国造りが続いている。また、その地政学的利点をいかし、外交・経済・文化・安全保障面での域内協力強化を目指すべく、モーリタニアを合わせた全5か国でアラブ・マグレブ連合(AMU)という地域機関を構成している。

アフリカ第1位の原油埋蔵量を記録するなど、豊富な天然資源を有し、1人当たりGDPが1万米ドルを超えるリビアでは、42年間続いたカダフィ体制の崩壊後、2012年7月に約60年ぶりとなる国政選挙が実施された。その後、8月に暫定政権から制憲議会に権限が移譲され、11月にはゼイダーン氏を首班とする内閣が発足した。一方、リビアでは、2011年前半の混乱の最中に銃などの武器が広く市民に流通したことから、これらの回収を含めた治安問題への対応が課題である。日本との関係では、2012年2月に山根外務副大臣が日本の政治家としては初めて政変後の同国を訪問した。また、リビアからは、同年6月に同国の外務大臣としては27年ぶりにカイヤール外相が、9月には日本が支援する義肢分野での研修に参加するためにジャブリール社会相が訪日した。

リビアと同様に、アルジェリアも豊富な天然資源(天然ガス、石油)を有しており、とりわけ天然ガスについては、パイプラインを通じて欧州への主要な供給地となっている。こうしたアルジェリアの重要性も踏まえ、2012年1月には山根外務副大臣が同国を訪問し、第1回日・アルジェリア政策協議がアルジェで開催された。2013年1月、アルジェリア南東部イナメナスの天然ガス関連施設を武装勢力が襲撃した。このテロ事件により、10人の日本国民を含む多数の外国人が犠牲となった。日本政府は、首脳レベル、外相レベルでアルジェリア政府及びその他関係国への緊密な働きかけを行い、また、城内外務大臣政務官、鈴木外務副大臣を現地に派遣するなどで事件の対応に当たった。無事が確認された7人及び亡くなられた9人の御遺体は鈴木外務副大臣と共に政府専用機で、また、最後に死亡が確認された1人の御遺体は城内外務大臣政務官と共に帰国した。今回の事件を受けて、安倍総理大臣から、今回の事件の検証を行い、必要な対策の検討に政府一丸で取り組むよう指示があり、外務省においても「海外における企業・邦人の安全強化のための対策チーム」を立ち上げた。

中東・北アフリカ地域の政変の発端となったチュニジアでは、2011年12月末に発足した穏健イスラム政党エンナハダ率いる連立内閣の下で、新憲法制定作業が進められている。当初、新憲法は制憲国民議会の発足から1年後となる2012年10月までに制定される予定であったが、作業が遅れている。観光を主要産業とするチュニジア経済は政変により大きく落ち込み、また、経済社会格差、高学歴若年層や地方部での高失業率といった従来からの深刻な問題も依然残っており、国民の政府に対する不満は抗議デモという形で各地で顕在化している。日本との関係では、2012年2月に第8回日・チュニジア合同委員会が東京で開催され、経済分野を中心に互恵的関係の構築に向けて有意義な議論が行われた。6月には、アブデッサレーム外相が初めて訪日し、両国外相は、今後の二国間協力の在り方や国際場裏における協力についての共同声明に署名した。

モロッコでは、2011年11月末の衆議院選挙により穏健イスラム政党である公正と発展党(PDJ)が与党第1党となり、2012年1月、モハメッド6世国王はベンキランPDJ党首を首相に任命し、新内閣が発足した。モロッコは、王室への高い支持や比較的開放的な社会国内制度などを背景に、国の安定性を維持し経済成長を続けている。近年では、エネルギー分野を始めとする様々な分野での開発計画に基づいた積極的な国家開発を進め、日本を含む国内外の企業の高い関心を集めている。日本との関係では、2012年3月にオトマニ外務・協力相が初めて訪日したほか、同年5月に玄葉外務大臣が訪問し、モハメッド6世国王陛下に謁見するとともに、モロッコ側要人と会談し、経済関係の強化に向けて意見を交換した。

(3)レバノン、ヨルダン

レバノンは、国内に18の宗教宗派が混在するモザイク国家であり、1975年から1990年の内戦後に至るまで、宗派間のバランス維持は依然として重要な課題である。また、レバノン内政はシリア情勢と密接に関連しており、ハリーリ元首相を中心とした親欧米グループとヒズボラなどを中心とした親シリアのグループとの間の対立は根強い。特に、2011年以降2年近く続いているシリアでの混乱は、レバノンにも波及的な影響を及ぼしており、国境沿いの地域などでは散発的に衝突事案も発生している。また、10月には首都ベイルート市内でも爆弾テロ事件が発生し、反シリア派の情報部長が殺害された。ミーカーティー首相率いるレバノン政府は、こうしたシリア情勢に対し、介入しない姿勢を貫いているほか、国民対話を進めるなどの安定維持のための努力を続けている。

ヨルダンは、イスラエル及びパレスチナ自治区(ヨルダン川西岸地区)と隣接するとともに、シリアやイラクなど不安定要因を抱える国々に囲まれた非常に重要な位置にある。同国は、イスラエルと平和条約を締結しており、周辺諸国のみならず欧米各国とも良好な関係を維持しつつ、アラブ諸国の中では比較的安定を維持しており、中東地域の平和と安定に極めて重要な役割を果たしている。一方、中東・北アフリカ地域における変革の中、ヨルダンにおいても、2011年1月以降、政治、経済、社会の改革を求める抗議行動が各地で発生している。こうした国内動向を踏まえ、アブドッラー2世国王陛下の指導の下、憲法改正を始め、政党法及び選挙法を新たに整備するなど諸改革に取り組んでいる。日本との関係では、両国の皇室と王室の親密な友好関係を含め、伝統的に極めて良好な関係にある。日本は、ヨルダンの安定維持の重要性を深く認識し、国際社会と連携しつつ、経済協力を通じた同国の改革努力の後押しに努めており、2012年5月には玄葉外務大臣がヨルダンを訪問し、ジュデ外相と会談した。

(4)湾岸諸国(イエメンを含む。)

ア 各国の動き

(ア)湾岸6か国(アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、バーレーン)

湾岸諸国においては、緩やかな政治改革が進むとともに、地域協力が進められている。バーレーンにおいては、2012年5月に下院権限の強化を含む憲法改正が行われたほか、法執行機関の改革など、民主化改革に向けた取組が行われており、2013年2月には、国民対話が再開された。クウェートでは、2012年6月以降、国民議会の休会や憲法裁判所による国民議会選挙(2012年2月)の無効判決などを受け、政府と国民議会の関係が混乱していたが、同年12月に再度国民議会選挙が行われ、親政府派が多数を占める国民議会が成立した。サウジアラビアでは、2012年11月に30人の女性が諮問評議会の議員に初めて任命された。

また、湾岸諸国は、湾岸協力理事会(GCC)を中心に様々な分野で地域協力を進めており、2012年12月にはバーレーンにおいて第33回GCC首脳会議が開催され、地域統合などについて議論された。

(イ)イエメン

2010年末以来の中東における政治体制の地殻変動を受けて、イエメンでは、GCCイニシアティブ(大統領が副大統領に権限を移譲する代わりに訴追を免除されるとの内容の仲介案)に基づき、2011年11月にサーレハ大統領が退陣した後、2012年2月の大統領選挙でハーディー大統領が選出された。同大統領は、南部の一部地域を実効支配していたアル・カーイダ勢力を同地域から追放し、国軍の再編を指示する大統領令を発出した。日本は、イエメンの安定に貢献するため、人道分野を中心に約3,460万米ドルの支援を実施した。2013年3月に、憲法改正案を協議する国民対話が開催される予定である。

イ 外交関係樹立40周年と要人往来の活発化

2012年は、日本とアラブ首長国連邦、カタール、バーレーン、オマーンとの外交関係樹立40周年という記念すべき年であり、日本や各国で記念行事が実施されるとともに、日本とこれらの国との間で要人往来が活発化した。

まず、2012年1月には玄葉外務大臣がトルコやアフガニスタンに加え、サウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦を訪問した。同訪問では、東日本大震災からの復興に向けて、日本が必要とする原油の安定供給を各国に要請するとともに、日・GCC戦略対話覚書の署名など日・GCC関係の抜本的な強化で各国外相と一致した。

同年3月にはクウェートのサバーハ首長殿下が国賓として訪日され、天皇皇后両陛下との御会見や野田総理大臣との首脳会談が行われた。サバーハ首長からはこの機会に東日本大震災への追加支援(計500万米ドル)が表明されたほか、日・クウェート投資協定の署名がなされた。

4月にはバーレーンのハマド国王陛下が公式訪日され、天皇陛下との御会見や野田総理大臣との首脳会談などが行われたほか、両国外務省間の政策協議に関する覚書などが署名された。

サウジアラビアでは、2012年6月、ナーイフ皇太子兼副首相兼内相が薨(こう)去(きょ)された。これを受けて、皇太子殿下が弔問のためサウジアラビアを御訪問になり、サルマン新皇太子殿下に対して弔意を表されるとともに、天皇陛下の御弔意を伝達された。また、江田五月元参院議長が特派大使として派遣された。

(5)トルコ

エルドアン首相率いる公正発展党(AKP)政権が2002年以来継続しているトルコは、G20の一国として国際社会でますます存在感を高めている。内政面においても比較的安定した状態が続いており、AKP政権が目指す新憲法制定のための議論が活発に行われた。特に経済面においては、2011年の実質GDP成長率が8.5%を記録し、失業率及びインフレ率も一桁台に抑えられるなど、順調な経済成長を続けており、新興国の中でも安定した発展を続けている。

トルコは、変動する中東情勢においても積極的な役割を果たしている。特にシリア情勢の混乱に際しては、隣国として10万人以上の難民を受け入れ、また、4月には第2回シリア・フレンズ会合をイスタンブールで開催している。国際社会と連携して、シリア問題解決のため重要な役割を果たしている。さらに、トルコは、軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)第4回会合をイスタンブールで開催し、軍縮などの問題にも積極的な貢献を行っているほか、トルコは、対アフガニスタン支援でも日本と協力し、2012年には、トルコにおいてアフガニスタン警察官第2回訓練を実施した。

日・トルコ関係は、「2010年トルコにおける日本年」後も引き続き良好に推移している。2012年1月には、玄葉外務大臣が2012年の最初の訪問国としてトルコを訪問し、エルドアン首相やダーヴトオール外相などと様々な分野に関する協力について意見交換を行った。また、7月には、チャーラヤン経済相が訪日し、玄葉外務大臣や枝野経済産業大臣との間で、「日トルコ政府間の経済分野における協力枠組み設立に関する覚書」に署名したほか、日・トルコEPA共同研究の立ち上げにつき合意した。11月には、両国政府間による日・トルコEPA共同研究第1回会合がアンカラにて実施された。

(6)イスラエル、パレスチナ

イスラエルでは、伝統的に複数の政党が連立政権を構成しており、2009年から続くリクード党による連立政権運営は、比較的安定的に推移している。経済面については、欧州経済が冷え込む中において、若干の鈍化が見られたものの総じて順調な経済成長を遂げている。内政面では、国会総選挙(2013年1月)を控え、新党設立、有力議員の移籍、予備選挙実施等の動きが活発化した。

周囲をアラブ諸国に囲まれ、イランなどとの間において様々な問題を抱えるイスラエルとの関係構築は、日本が対中東外交を効果的に推進する上でも非常に重要である。政治面や経済面に加え、特に2012年には、日本がイスラエルとの外交関係を樹立して60周年となる節目を迎え、両国において様々な周年事業が開催されるなど文化面における関係も進展した。このほか、両国の閣僚レベルの往来があり、日本からは5月に玄葉外務大臣が中東諸国訪問(注:外務大臣としては7年ぶり)の一環としてイスラエルを訪問し、イスラエルからは2月にバラク副首相兼国防相が訪日した。外相会談においては、玄葉外務大臣から60周年の祝意の伝達のみならず、中東和平に向けた日本の立場を説明し、直接交渉の早期再開を求めた。両国間では、科学技術分野においても共同研究を含む協力が進められている。

パレスチナでは、2012年2月及び5月にパレスチナ解放機構(PLO)主流派のファタハとガザ地区を実質的に支配するハマスとの間で、アッバース大統領を首班とし実務者を中心とする内閣の組閣や大統領及び立法評議会(PLC)選挙の実施について合意されたものの、具体的な実施には至っていない。10月の地方選挙も、ハマスの反対により、西岸地区のみでの実施に留まった。

ガザ地区情勢については、ハマスを含むパレスチナ武装勢力によるイスラエル領内へのミサイル発射の増加によりイスラエルとの関係が緊迫化し、11月には、イスラエル軍による空爆へ発展したが、その後、エジプトや米国を始めとする関係各国・機関の仲介努力により停戦合意に至った。

日本との関係では、4月にアッバース大統領が2年ぶりに訪日し、皇太子殿下御接見や野田総理大臣との首脳会談が実施された。また、5月には玄葉外務大臣がパレスチナを訪問し、アッバース大統領やファイヤード首相との間で意見交換を行い、直接交渉の早期再開を働きかけた。その際、パレスチナの国家建設を政治的に支援する観点から、対パレスチナ暫定自治政府日本国政府代表「事務所長」にパレスチナ関係担当大使名称を付与した。また、日本は、自治政府の財政的安定と持続的経済成長に寄与するため、ノン・プロジェクト無償資金協力を実施したほか、「平和と繁栄の回廊」構想の推進、インドネシアやマレーシアとの三角協力を通じた人材育成事業や社会的弱者支援など、パレスチナの国造りを支援してきている。

(7)アフガニスタン

ア 政治・治安情勢

アフガニスタンでは、2001年のタリバーン政権崩壊後、近代的な国家構築のための復興努力が続けられている。カルザイ大統領率いる同国政府は、国際社会の支援を受け、治安の改善や貧困の削減などに取り組んでいるが、依然として課題は多い。

治安事件発生件数については、前年比で減少の傾向が見られるが(注:国連事務総長報告によれば、2012年1月~10月の発生件数は前年同期比26%減)、爆弾テロや襲撃事件が頻発する状況に変わりはなく、特に、南部、南東部、東部の治安は予断を許さない。

アフガニスタンには、2012年12月現在、米軍が率いる連合軍のほか、50か国計約10万名の国際治安支援部隊(ISAF)が駐留しており、治安確保などの任務に当たっている。2011年7月以降、ISAFからアフガニスタン政府への治安権限の移譲が段階的に進められ、2012年12月時点で、この権限委譲は全人口の87%が居住する地域において既に開始されている。各国部隊の撤収が進められているISAFは、2014年末までにアフガニスタンから撤収する予定である。

イ 経済・社会状況

アフガニスタン及び国際社会の復興努力の結果、難民帰還、教育分野、基礎医療分野などで成果が見られるが、過去数十年にわたり続いた内戦のため、基礎的インフラは未整備の部分が多く、地方への支援拡大も課題となっている。アフガニスタンでは世界のケシ生産量の約90%が生産されていると言われており、麻薬問題の解決は、最重要課題の一つである。

ウ 日本の復興支援策

日本は、アフガニスタンを再びテロの温床にしないとの方針の下、政治プロセス、治安改善、復興の全てにわたる支援を行ってきており、2001年から2012年までの支援実績は、約41.87億米ドルに及んでいる。

2012年1月には、玄葉外務大臣がアフガニスタンを訪問し、カルザイ大統領等との間で会談を行い、日本は東日本大震災からの復興の途上にあるが、同国への支援を継続することを確認した。

5月のNATOシカゴ首脳会合の機会には、「アフガニスタンに関する会合」が開催され、玄葉外務大臣が出席した。同会合では、日本を含む国際社会が2015年以降もアフガニスタン治安部隊に支援を行っていくことが確認された。

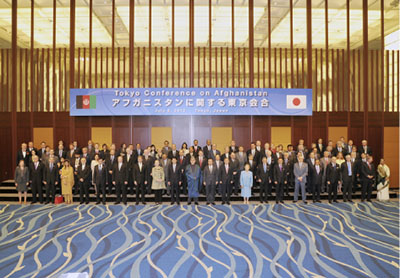

7月には、日本政府はアフガニスタン政府との共催により、アフガニスタンに関する東京会合を開催し、カルザイ大統領、潘基文(パンギムン)国連事務総長、クリントン米国国務長官を始めとする80の国・機関などの代表が参加した。同会合で発出された「東京宣言」により、アフガニスタンが自らの開発戦略の実施やガバナンス(統治)の改善に取り組む一方で、国際社会が2015年までに160億米ドルを超える規模の支援を行うことを相互にコミットし、その達成状況を定期的に確認するメカニズム(相互責任に関する「東京フレームワーク」)が創設された。同会合において、日本は、アフガニスタンに対し、開発分野や治安維持能力の向上のために2012年から概ね5年間で最大約30億米ドル規模の支援を行うとともに、アフガニスタンと周辺諸国との地域協力を促進する観点から、アフガニスタンの周辺諸国に対し、総額約10億米ドル規模の事業を行うことを表明した。

(8)イラン

イランの核問題の平和的・外交的解決に向け、日本を含む国際社会は、「対話」と「圧力」のアプローチで対応してきた。2011年11月に、イランの核計画に関する未解決の問題について懸念を表明するIAEA理事会決議が採択されたことを踏まえ、米国、EUなどがイランに対する更なる制裁措置を実施した。さらに、同年12月、米国において、イラン産原油取引の決済を行うイラン中央銀行などと相当の取引を行う外国金融機関を制裁対象とする国内法(国防授権法)が成立し、2012年1月、EUはイラン産原油禁輸措置を決定した。これに対し、イランは、ホルムズ海峡の封鎖に言及するなど反発を強めた。

2012年4月、約1年3か月ぶりにEU3+3(1)とイランとの協議がイスタンブールにおいて再開され、その後もバグダッド(5月)、モスクワ(6月)にて協議が実施されたものの、具体的な成果を見るには至らなかった。「対話」面で進展が見られない中、8月、米国においてイラン石油化学分野に対する制裁措置を含む国内法が成立し、10月、EUにおいても更なる制裁措置が決定されるなど、国際社会による「圧力」が強まっている。イランの核計画に関する未解決の問題については、2012年1月以降、イランとIAEAとの協議が累次にわたって実施されたが、12月時点において大きな進展は見られない。

日本は、核問題について、国際的な核不拡散体制を堅持する必要があるとの立場から、2010年8月に国連安保理決議第1929号の決定事項を履行する措置を実施したのに続き、同年9月、2011年12月及び2012年3月に資産凍結対象を追加することなどにより、同決議に基づく制裁措置を実施するなど、国連安保理決議を厳格に実施している。一方で、同国との伝統的な関係に基づき様々なレベル・分野におけるイランとの対話を継続しており、安保理決議の遵守、IAEAとの完全な協力などイランによる建設的な対応を求め、中東地域の大国であるイランが同地域や国際社会の平和と安定のため一層建設的な役割を果たすよう、働きかけを行っている。2012年7月には、アフガニスタンに関する東京会合の際に、同9月には国連総会の機会を捉えて、日・イラン外相会談を実施し、イランに対してEU3+3との協議に柔軟に対応し、早急に具体的な行動をとるよう働きかけを行った。

2012年8月のイラン北西部地震に際して、日本は、東日本大震災に際してのイランによる支援を念頭に置きつつ、イラン政府の要請などを踏まえ、被災者に対する人道的支援として計1億800万円を上限とする支援を実施した。

(9)イラク

ア イラク情勢

イラク国内ではクルディスタン地域政府との政治的緊張、石油収入の配分を決定する石油・ガス法案などの重要法案の未成立など、内政面での課題が多くある中、国内勢力の融和に尽力してきたタラバーニ大統領も、12月に治療のためイラク国外の病院に移送された。同大統領は外交面では、2012年にアラブ連盟議長国を務め、同年3月にバグダッドでアラブ・サミットを成功裏に主催した。

イラクの治安は、2007年夏以降、全般的には改善の傾向にあるが、米軍戦闘部隊が2011年12月にイラクからの撤収を完了した後、現在に至るまで依然としてテロ事案が散発している。

イ 日本の取組

イラクの安定は、中東地域ひいては国際社会の安定に不可欠であるとの考えの下、日本は、ODAなどによる幅広い支援を行ってきた。2011年11月のマーリキー首相訪日に際しては、両国首脳は、これまでの援助からビジネスへと日・イラクの経済関係を転換し、日・イラク関係を新たな段階に引き上げることなどで一致した。イラクの安定化と発展に伴い、イラクに対する日本の協力は、無償資金協力から円借款事業によるインフラ整備、技術協力、経済・ビジネス関係の強化へと移行しつつある。

(ア)ODAによる支援

2003年10月、日本は15億米ドルの無償資金、経済社会インフラ整備などの中期的な復興需要に対する円借款を中心とする35億米ドルの支援から成る、最大50億米ドルのイラク復興支援を表明した。無償資金協力については既に約16.7億米ドルの支援を実施しており、円借款については、2012年5月までに計19案件(計約41.1億米ドル)に関する交換公文が署名され、上述の50億米ドルの国際約束は達成された。このほか、約67億米ドルの債務救済支援を実施し、5,000人以上のイラク人に研修を実施したほか、2007年からイラクの国民融和へ向けた努力への支援として、異なる宗派に属する国民議会議員などを日本に招へいして日・イラク間の知見の共有を進める「イラク知見共有セミナー」を4回実施している。

(イ)経済・ビジネス関係の強化

2012年5月のズィーバーリー外相の訪日に際し、イラクとの経済・ビジネス関係の更なる強化を目的として、東京で日・イラク経済合同委員会第1回会合が開催された。また、同年6月には日・イラク投資協定が署名された。さらに、日本政府は、日本企業の対イラク進出を後押しする観点から、2012年9月に官民合同の医療ミッションをバグダッドに派遣した。11月には、バグダッドで開催された国際見本市に日本企業関係者などの参加を得た官民合同ミッションを派遣し、大規模な日本パビリオンを初めて開設して日本製品のプロモーションを行った。

(ウ)エネルギー分野での協力強化

2011年11月のマーリキー首相訪日の際に両国首脳間で一致したエネルギー分野での二国間協力が進展しており、例えば、ガッラーフ油田の開発や東バグダッド油田の調査に日本企業が参画中である。

1 イランの核問題に関するEU3か国(英国、フランス、ドイツ)と、米国、中国、ロシア3か国を合わせた6か国による対話の枠組み。